围流与对流相结合的搅拌机的设计及试验研究

董 武,冯忠绪,王振鹏,赵 悟,姚运仕

(长安大学 道路施工技术与装备教育部重点实验室 陕西 西安 710064)

双卧轴搅拌机是当前混凝土搅拌机的主导机型,其主要的原理是双轴沿搅拌锅反向转动,带动安装在搅拌轴上的搅拌叶片推搅混合料形成较强烈的料流运动使物料各组分快速混合以达到搅拌均匀的目的.料流运动形式决定着混合料在搅拌过程中强制作用的效果,当前国内主流的搅拌机普遍采用围流运动为主的搅拌形式[1-2].这种搅拌机只在搅拌轴端安装一个返回叶片,其余搅拌叶片呈螺旋状连续分布在两根搅拌轴上,在搅拌时料流沿两搅拌轴轴向做围流循环运动.有研究者通过优化搅拌机的叶片形状、数量、安装角度、排列形式以及线速度等参数,使料流更顺畅的进行围流循环,以达到提高混凝土搅拌质量和效率的目的[3-7].随着水泥混凝土工业的发展,高性能混凝土的应用越来越普遍,混凝土的制备难度越来越高,单靠围流运动为主的搅拌机难以快速的均匀搅拌高性能混凝土.

近年来国内外相继出现了多返回叶片搅拌机,在搅拌时多返回叶片使物料在搅拌室的中央区域形成迎面碰撞的以对流运动为主的漩涡流,加大了物料的混合强度.但这种搅拌机的搅拌室中央区域物料堆积而两端物料较少,使中间搅拌叶片所受载荷比两边的叶片大,容易致使中间搅拌臂和叶片过载而损坏;另外中间的漩涡区域容易阻碍料流在整个搅拌室的大循环运动,如果设计不合理反而会严重影响搅拌效率[8-10].针对这个问题本文结合围流运动料流平稳流畅的特点和对流运动搅拌过程剧烈、物料混合强度大的特点设计围流与对流相结合的搅拌机并对这种搅拌机的各项参数结合料流运动形式进行理论分析和确定,并在100 L的试验样机上进行试验研究,结果证明设计结果是可行的.

1 围流与对流相结合搅拌机的长宽比

双卧轴搅拌机拌缸长宽比的确定取决于搅拌机构在搅拌过程中形成料流的状态,特定的料流状态匹配合理的拌缸长宽比能使物料在拌缸各个坐标方向上同时达到较好的均匀性,有利于搅拌效率的提高.目前,双卧轴搅拌机拌缸的长宽比一般在0.7~1.3之间[11],长宽比大于1的搅拌缸叫“窄长型”搅拌缸,长宽比小于1的叫“宽短型”搅拌缸.在实际使用过程中同容量的“窄长型”搅拌缸相比于“宽短型”搅拌缸布置的搅拌叶片数量较多,搅拌机构相对复杂,不但增加了制造难度,而且在工作过程中物料在轴向循环的次数就会减少不利于搅拌效率的提高,因此,目前国内主流的搅拌机都采用“宽短型”搅拌缸.围流与对流相结合的搅拌机要尽量减少物料对流对整体围流运动的影响,因此也选用有利于增加轴向循环运动次数的“宽短型”搅拌缸.

2 围流与对流相结合和搅拌机的叶片排列

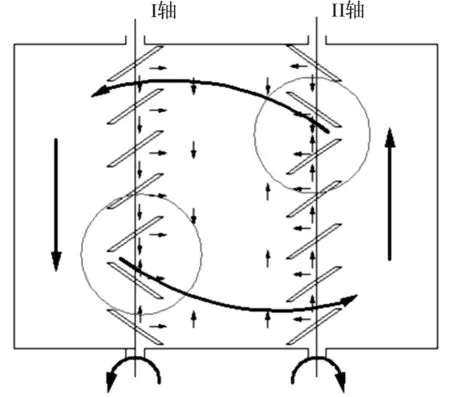

“宽短型”搅拌缸使用的搅拌叶片数较少结构相对简单,但为了搅拌物料连续均匀、搅拌过程中两轴受载荷均匀、确保搅拌叶片有合理的有效搅拌面积,搅拌叶片也不能太少,一般主流“宽短型”搅拌机要使物料充分搅拌双轴采用7对搅拌叶片.物料的运动形式取决于叶片的排列,决定叶片排列前考虑围流与对流的相对位置,目前,对流为主的搅拌机物料对流区多集中在拌缸中央区域,缺点是对流区漩涡流阻碍了物料沿轴向的大围流循环,影响了搅拌效率.因此,考虑新设计的搅拌机对流区设置在搅拌缸两端如图1所示,在I轴和II轴的搅拌叶片推移物料方向的轴端设置反推叶片使物料反推形成两个对流区,混合料不仅在做轴向大循环的围流运动,而且在围流运动中形成两个对流漩涡区,形成了围流与对流相结合的料流运动形式.搅拌机单轴上7个叶片,5个正推叶片、2个返回叶片,为对叶片排列进行分析,设Ⅰ与Ⅱ为两根搅拌轴的序号,n为搅拌叶片的序号,则Ⅰn-Ⅱn+1以及Ⅱn-Ⅰn-1为两轴间横向的交叉流动.

2.1 单轴搅拌臂安装相位及排列

单根轴上相邻两个搅拌臂的安装相位角布置有45°、60°和90°[12],相邻搅拌臂相位布置越小在搅拌臂角速度一定的情况下物料获得越多的流动次数,但过小的相位布置会增加叶片的安装数量减小搅拌缸内有效搅拌空间,所以不宜采用45°相位角,为了使物料在轴向有更多的推搅频次,提高围流与对流的频次,选择单轴搅拌臂安装相位角为60°.

图1 围流与对流结合的料流运动形式Fig.1 Mixture movement pattern by the wai flow and convective mixing flow

从单根搅拌轴上搅拌臂的相位方向与搅拌轴转动方向的关系来看,在单根搅拌轴上同一相位角的搅拌臂排列可以有正排列或反排列两种形式[13].其中正排列的规定是:当逆着混凝土的流动方向观察时,搅拌装置上搅拌臂安装的相位方向与搅拌轴的转向相同;若顺着混凝土的流动方向看,两者方向则相反;反之则称为反排列.混凝土物料是以连续递推的形式向前流动的,正排列时当第一个推进搅拌叶片将物料向前推动后,需要转过一个搅拌臂安装角后到达下一个推进叶片,同一根搅拌轴上其他的4个正推搅拌叶片需要转过60°、180°、240°、300°才能到达返回搅拌叶片区域,完成混凝土物料的一次循环.反排列时第一个推进搅拌叶片将物料向前推动后,需要转过一个360°减去搅拌臂安装角的角度后到达下一个推进叶片,同一根搅拌轴上其他的4个正推搅拌叶片需要转过300°、600°、900°、1 200°才能到达返回搅拌叶片区域,完成物料的一次循环.因此,当搅拌叶片数目、单轴上搅拌臂安装相位角以及搅拌时间一定时,搅拌臂的正排列要比反排列推料快,在轴向混凝土获得的流动次数更多.通过上述分析确定单个搅拌轴上采用60°搅拌臂正排列安装,有利于混凝土物料获得较多的轴向流动次数.

2.2 双轴搅拌臂的安装相位与排列方式

双轴搅拌臂的安装相位是指两个搅拌装置在同一横截面上搅拌臂的相位关系,可分为两种情况:平行布置和交错布置.设计单轴上的搅拌臂安装相位角为60°在这个相对较小的安装相位角,如果双轴搅拌臂排列方式采用交错布置时,两个搅拌轴相邻的搅拌叶片到达横向交汇区的相位差最小值为30°,即两搅拌叶片到达搅拌区的时间很接近,由于混凝土在两根搅拌轴的横向是逆向运动的,这样就在搅拌交汇区域形成“堵塞”现象,破坏了整个搅拌筒内物料的流畅运动不利于混凝土物料的大循环流动.因此,双轴搅拌臂排列方式采用的是两轴正排列安装、两轴间平行布置的正正平行排列.

在2.1节分析中确定了单轴60°搅拌臂正排列安装的方案,但要达到在轴端形成两个对流区域的目的就必须考虑返回叶片与正推叶片间需要预留一定的交汇空间使得在搅拌时对流漩涡区能有空间和时间有效形成,所以只有7对搅拌叶片的情况下对搅拌叶片进行非连续排列以实现上诉功能,

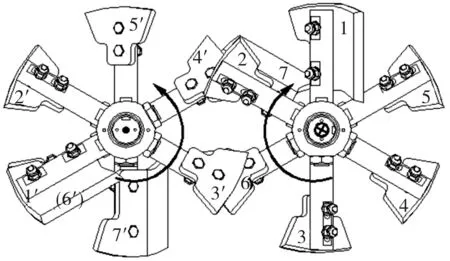

根据前面的分析对于单轴上的7个叶片,从功能上分为5个正推叶片和2个反推叶片,两个反推叶片需与5个正对叶片进行不连续布置,5个正推叶片中靠近轴端的2个正推叶片对应另一个搅拌轴上的是2个反推叶片,这两个正推叶片的功能就是把另一个轴上正反推叶片形成对流漩涡区的物料重新带入到沿轴向的围流大循环中,因此,这2个正推叶片也需要预留对流空间与其他3个叶片进行不连续排列,轴中间3个正推叶片主要形成轴向大循环围流;这样7个叶片根据不同的功能分为2-3-2三组,三组间的相邻叶片需要不连续正排列,组中的叶片连续正排列.根据上述分析确定双轴搅拌臂的排列位置关系如图2所示.

图2 两搅拌装置的排列位置关系Fig.2 Arrangement position between the twin mixing device

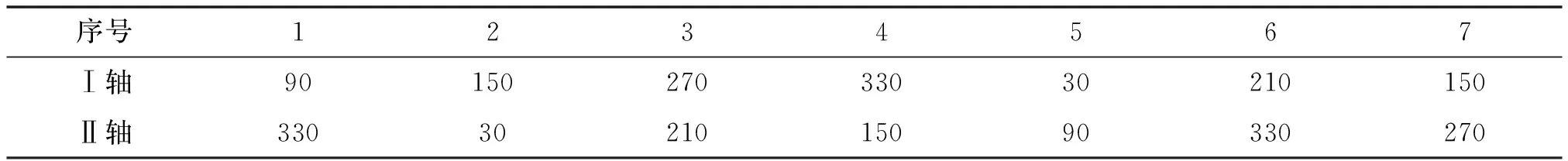

依据图2两搅拌装置的安装关系,得出表1所示的两轴各搅拌臂到达中央搅拌区域的相位角.

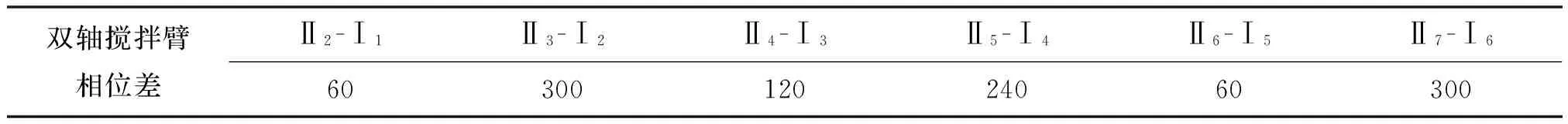

据表1中Ⅰ轴与Ⅱ轴上搅拌臂到达中央搅拌区域的相位关系,可以得出表2的搅拌装置Ⅰn-Ⅱn+1的对流相位差关系.

Ⅰn-Ⅱn+1以及Ⅱn-Ⅰn-1之间的对流相位差值的关系为(Ⅰn-Ⅱn+1)+(Ⅱn-Ⅰn-1)=360°.根据表2得出表3的搅拌装置Ⅱn-Ⅰn-1的对流相位差关系.

表1 两搅拌轴的各搅拌臂到达中央搅拌区域的相位角/(°)

表2 Ⅰn -Ⅱn+1的对流相位差关系/(°)

表3 Ⅱn-Ⅰn-1的对流相位差关系/(°)

最终围流与对流相结合的搅拌机的双轴搅拌臂排列方案属于正正平行非连续排列方案,既避免了增加返回叶片数量后在两轴间横向交叉区出现“堵塞”现象,又保证搅拌装置实现大循环的前提下,调整单根搅拌轴上返回搅拌臂的安装相位角,给对流漩涡区预留了充分的交汇碰撞空间且无180°的大对流相位差,能够实现双卧轴搅拌机的高效搅拌.

2.3 搅拌叶片的安装角度

双卧轴搅拌机的搅拌叶片安装角指的是搅拌轴中心线与搅拌叶片的迎料面之间所形成的锐夹角.双卧轴强制式搅拌机在工作时,具有合理安装角的搅拌叶片应能很好地推动混凝土物料沿搅拌筒体的轴向与横向两个方向上形成强烈有效的循环流动,安装角的取值范围一般在45~55°[14],当叶片安装角为45°时搅拌叶片推动物料在轴向和横向两个方向上的物料速度相等且均衡,因此,国内外大多数搅拌设备的搅拌叶片的安装角常用值为45°.围流与对流相结合的搅拌机选择搅拌叶片的安装角度为55°.选择较大的搅拌叶片安装角度,在搅拌叶片径向速度满足混凝土搅拌要求的前提下,搅拌叶片轴向的分速度较大,能增加混凝土在搅拌筒体内沿轴向的大循环运动频次,这对加强对流运动的效果是有益的.

3 100 L样机的试验验证

为了验证围流与对流相结合的搅拌机搅拌装置布置方案的可行性,在试验室对现有的100 L宽短型搅拌机把搅拌装置改造成为围流与对流相结合的搅拌机,并对其搅拌性能和改造之前以围流为主的搅拌装置的搅拌性能进行对比试验来验证新的设计思路的可行性和优越性.改造前与改造后的搅拌机主要参数见表4.

表4 搅拌机的主要参数

3.1 试验方案

为了验证搅拌机的搅拌性能,设定在相同的材料和搅拌工艺下,测定不同的搅拌机新拌的混凝土的均匀性指标.试验材料根据《混凝土搅拌机》GB/T9142-2000(以下简称国标)的规定,选取混凝土强度等级为C20,塌落度5~35 mm,水泥用32.5R普通硅酸盐水泥,粗骨料5~25 mm碎石,中砂为细骨料,配比为:粗骨料、细骨料、水泥和水占百分比分别是53.1%、27.3%、12.8%和6.9%.试验时先投粗骨料、细骨料和水泥,在开始搅拌后加入称好的水,按设定的时间连续搅拌后将料卸出.为了验证搅拌机的搅拌能力除了设定“国标”规定的35 s搅拌时间外,还进行了30 s和25 s两个更短的搅拌时间搅拌试验.

3.2 试验结果分析

通过100 L样机的搅拌试验,在对流与围流相结合的搅拌机进行搅拌试验时对拌缸中物料搅拌过程进行观察如图3所示,由图3可知搅拌时围流与对流相结合的搅拌装置把物料带入到一种新的混凝土物料搅拌状态,混凝土物料在两搅拌装置之间形成物料聚集区,并且聚集区的混凝土物料处于悬浮混合状态;在搅拌轴轴向存在着强烈的对流流动,且在两搅拌装置之间存在着强烈的物料交叉运动,使混凝土在搅拌筒体内既有大围流循环流动,又同时存在两个对流漩涡区域,实现了混凝土的围流运动形式与对流运动形式的结合有效增加了搅拌强度.

表5给出了两种形式的搅拌机在不同搅拌时间搅拌出的新拌混凝土均匀性的试验结果.

图3 围流与对流结合的混凝土流动Fig.3 The flow of concrete by the wai flow and convective mixing flow

搅拌机形式搅拌时间/s砂浆密度单位体积粗骨料质量相对误差ΔM/%平均值MM/kg·L-1标准差σM/kg·L-1变异系数CM相对误差ΔM/%平均值MM/kg·L-1标准差σM/kg·L-1变异系数CM围流与对流相结合的搅拌机350.322.2710.0321.411.261.2970.0443.39300.462.2560.0421.861.481.2830.0634.91250.592.3160.0863.712.531.2840.0503.89围流为主的搅拌机350.342.3650.0281.181.221.2780.0473.68300.632.2730.0652.864.241.3100.0644.89251.042.2430.1064.735.731.2890.0947.29

由表5可知两种形式的搅拌机在“国标”要求的35 s搅拌时间里都能把混合料搅拌均匀,随着搅拌时间的减少两种搅拌机搅拌物料的砂浆密度变异系数和单位体积粗骨料质量变异系数都有不同程度的增大,表明随着搅拌时间的减少两种搅拌机的搅拌能力都有不同程度的下降,但以围流为主的搅拌机砂浆密度变异系数和单位体积粗骨料质量变异系数增大幅度较快,表明以围流为主的搅拌机缩短搅拌时间后搅拌能力在快速下降,当搅拌时间减少到25 s时以围流为主的搅拌机砂浆密度相对误差ΔM和单位体积粗骨料质量相对误差ΔG都超出了“国标”的要求,混合料均匀性不合格,而围流与对流相结合的搅拌机25 s搅拌出的混合料仍然是合格的混合料.从试验结果可以看出围流与对流相结合的搅拌机有更高的搅拌效率,相比普通的以围流为主的搅拌机搅拌时间减少大约20%.

4 结论

(1)分析了形成围流与对流结合的搅拌机料流运动的特点,确定了在搅拌叶片推移物料运动方向的轴端设置反推叶片反推物料形成两个对流区,结合混合料在轴向大循环围流运动基础上形成围流与对流相结合的料流运动形式.

(2)根据理论分析确定搅拌机拌缸为宽短型,双搅拌轴安装相位为平行安装,单轴搅拌臂安装相位角取为60°正排列非连续安装,搅拌叶片安装角度为55°.这种形式能使物料在轴向有更多的推搅频次,提高围流与对流发生的频次,加强对流运动的剧烈程度.

(3)在100 L的搅拌机上进行验证试验表明采用围流与对流结合的混凝土搅拌机,既有频次较高的围流循环流动,又有两个强烈混合的对流漩涡区,有效增加了搅拌强度,实现了设计的初衷,搅拌时间比同类型的普通双卧轴搅拌机减少约20%、提升了搅拌效率.

(4)如何将围流与对流结合的搅拌机设计成果应用在大型搅拌机上需进一步研究.

[1] 王振鹏.60L双卧轴搅拌机的设计与参数优化 [D].西安:长安大学,2016.

WANG Zhenpeng.Design of the 60L double horizontal shaft mixer and research on the paramerters optimization[D]. Xi′an:Chang′an University,2016.

[2] KEMMANN C. What twin-shaft mixing can do for you[J].Concrete Producer,2004,22(10):47-50 .

[3] YAO Y S,FENG Z X ,CHEN S B.Strength of concrete reinforced using double-blade mixer[J]. Magazine of Concrete Research,2013,65 (13):787-792.

[4] 赵悟.搅拌装置参数优化的研究[D].西安: 长安大学,2005.

ZHAO Wu. Study on optimization of mixing device parameters[D]. Xi′an: Chang′an University,2005.

[5] 王卫中.双卧轴搅拌机工作装置的试验研究 [D].西安:长安大学,2004.

WANG Weizhong. Research on working device of double-shaft-mixer[D]. Xi′an:Chang′an University,2004.

[6] 冯忠绪,王卫中,赵立军,等.搅拌机参数优化的试验[J].长安大学报(自然科学版),2008,28(6):89-91,110.

FENG Zhongxu,WANG Weizhong,ZHAO Lijun,et al.Test on parameter optimization of mixer[J].Journal of Chang′an University(Natural Science Edition),2008,28(6):89-91,110.

[7] 宋学锋,王锟铭.制备参数对矿渣矿物聚合物透水混凝土性能的影响[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2017,49(2):284-288.

SONG Xuefeng,WANG Kunming.Influence of preparation parameter on properties of slag-geopolymer pervious concrete[J]. J. Xi′an Univ. of Arch. & Tech.(Natural Science Edition),2017,49(2):284-288.

[8] 赵利军,冯忠绪,双卧轴搅拌机叶片排列的试验[J].长安大学学报(自然科学版),2004,24(2):94-96.

ZHAO Lijun,FENG Zhongxu.Test of blades arrangement[J]. J. of Chang′an Univ.(Natural Science Edition),2004,24(2):284-288.

[9] HEMALAHA T,SUNDAR K R R,MURTHY A R,et al.Influence of mixing protocol on fresh and hardened properties of self-compacting concrete[J]. Construction and Building Materials,2015,98:119-127.

[10] 赵利军,余志龙,徐鹏杰,等.返回叶片数量及排布方式对混凝土搅拌均匀性的影响[J].长安大学报(自然科学版),2016,36(4):103-110.

ZHAO Lijun,YU Zhilong, XU Pengjie, et al. Influence of number and arrangement pattern of reversing blade on mixing uniformity of concrete[J].Journal of Chang′an University (Natural Science Edition),2016,36(4):103-110.

[11] 赵利军.搅拌低效区及其消除方法的研究[D].西安:长安大学,2005.

ZHAO Lijun. Research on mixing inefficient zone and its eliminating methods [D]. Xi′an:Chang′an University,2005.

[12] 尹小琴,赵守明,谢 俊,等.双卧轴搅拌机搅拌臂数目理论分析 [J].武汉理工大学学报,2010,32(23),95-98.

YIN Xiaoqin, ZHAO Shouming, XIE Jun, et al. The oretical analysis on the number of mixing arms of twin-shaft mixer[J]. 2005. Journal of Wuhan University of Technology,2010,32(23):95-98.

[13] 王卫中,冯忠绪,双卧轴搅拌机搅拌臂布置形式的研究[J].中国工程机械学报,2004,2(4):437-440.

WANG Weizhong,FENG Zhonxu,Research on mixing arm′s arrangement of twin-shaft mixer[J].Chinese Journal of Construction Machinery,2004,2(4):437-440.

[14] 冯忠绪,李 彰,王卫中,等.搅拌机搅拌臂数目与叶片面积的确定方法[J].长安大学学报(自然科学版),2009,29(4):106-110.

FENG Zhongxu,LI Zhang,WANG Weizhong,et al. Method for determining number of mixing arm and area of mixing blade in mixer [J] Journal of Chang′an University(Natural Science Edition),2009,29(4):106-110.

[15] 中华人民共和国国家质量监督检验总局、中国国家标准化管理委员会. 混凝土搅拌机:GB/T 9142-2000[S].北京:中国标准出版社,2000.

R P C General Administration of qulify supervison, inspection and quarantine、China National Standardization Mangement Committee. Concrete Mixer:GB/T 9142-2000[S].Beijing:Standards Press of China,2000.