史蒂夫·麦奎因:我不是给疯子拍电影的

Louis hothothot

对于很多当代艺术家来说,获得当代艺术界最具关注度的大奖—特纳奖,就是职业生涯的最高峰,相当于电影人得了奥斯卡奖一样。可偏偏有这么一个人,同时能将这两个不同领域里最举世瞩目的大奖,全都收入囊中,而且实至名归,他就是史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)。

麦奎因出生于伦敦一个格林纳达黑人家庭,现居阿姆斯特丹。20多年的职业生涯,横跨当代艺术和电影两个领域,不到50岁的他拿过的奖,已经可以让自己安心退休了,比如:戛纳电影节金摄影机奖(2008年)、金球奖(2014年)、英国电影学院奖(2016年),还有荷兰文化界最高奖——维米尔奖(2016年)等。

在业内看来,麦奎因已是当代最重要的当代艺术家,也是最重要的电影人。

我们的采访约在阿姆斯特丹,史蒂夫·麦奎因的工作室。那是一排典型的荷兰风格的红砖建筑,楼下就是一个公园,阳光很好,有几个人在打太极拳。在随后的谈话中,史蒂夫·麦奎因不时停下来,往下看,嘴里重复着:“漂亮,漂亮”。

在他的电影作品中,对表达身体、尤其是男性身体,有着强烈的兴趣。从他的三部代表作来看,《饥饿》描写了爱尔兰革命军人用绝食进行政治反抗,《羞耻》是电影史上性场面最多的电影之一,《为奴十二年》则有着大量黑人身体被毒打折磨的镜头。

激进的性、暴力、政治的场面,让他的三部片子都是限制级的。而我眼前,这个连声重复“漂亮、漂亮”的黑人中年大个子,看上去却温和而有绅士风度。

史蒂夫·麦奎因在上世纪90年代出道,彼时,两件大事改变了艺术界,一是互联网的诞生,另一件是影像装置艺术的兴起。投影仪技术的提升,使博物馆可以将影像作品投射到整面墙上,制造成电影尺幅的画面。从此,艺术家不必依赖电影院,便可以展示大尺幅的影像作品。可以说,整个上世纪90年代,成了影像装置艺术的井喷时期。很多影像艺术家也因此练得一手高水准的影像艺术才华,为日后驾驭电影语言打下了基础。

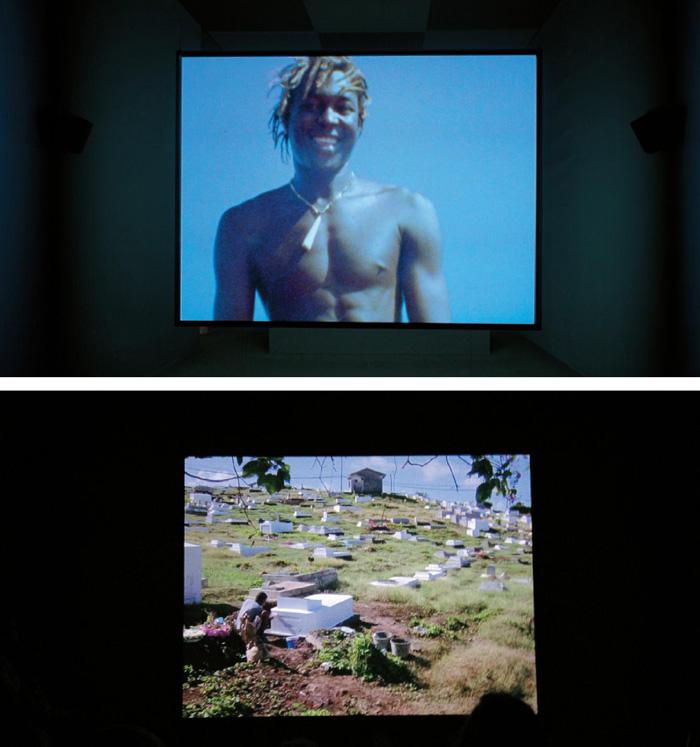

《灰烬》剧照

麦奎因毫无疑问成了这个潮流的旗手。在1990至2004年间,他制作了很多大型影像装置作品,它们具有纪念碑般的宏大美感,而内容却极为私人。由此,他一举在当代艺术界奠定了独特的地位。

談回这个时期的作品,麦奎因兴奋得手舞足蹈,因为这让他想起了《灰烬》。这个作品,是由荷兰传奇摄影大师罗比·穆勒(Robbie Muller)掌镜的。相对于当年的史蒂夫·麦奎因,穆勒是位艺术家前辈,他早已因为和维姆·文德斯的珠联璧合而名满天下,尤其是《公路之王》和《德州巴黎》这样诗意又有内涵的电影,在美国和欧洲,都成了奖项和粉丝的收割机。

麦奎因回忆:“我和罗比·穆勒约定,在他阿姆斯特丹的家里见面。可是我骑自行车迷路了,他妈的太多运河了!我问了很多人,最后才找到罗比·穆勒的家,一看表,天哪,迟到了20分钟!可是罗比只是抽着烟,很耐心地听我讲。我紧张极了,衬衫都湿透了,他可是罗比·穆勒!我讲了1个多小时,前言不搭后语,讲自己的电影理念,讲我正要做的项目……我觉得我讲得糟透了,可是罗比·穆勒根本不说话,只是抽他的烟,有时候微笑一下。我觉得他可真是个礼貌的家伙,但他一定不会和我合作的。”

可是当麦奎因告辞的时候,他听到罗比对妻子说:“我压根不知道这家伙在讲什么,可是我喜欢他,我愿意和他合作”。“哦啊!多奇妙的一天!嘿嘿嘿---”。讲完这个故事,史蒂夫·麦奎因哈哈大笑起来,像个憨厚的大黑熊。

当麦奎因兴奋的时候,他说话会有些结巴,语句顺序也有些跳跃。我顿时理解了,为什么罗比·穆勒会说“我压根不知道这家伙在讲什么”。尽管如此,罗比还能听1个多小时,这让人真心佩服——罗比·穆勒真是个礼貌的家伙!

其实早在学生时代,史蒂夫·麦奎因就尝试过拍电影。“我说的是叙事电影,不是博物馆那种非叙事的影像艺术”。讲到这里时,麦奎因特别强调了一下。“所以我去了纽约。可是,我发现,那个学校根本不放心年轻的艺术家自己拿着机器拍。我在那里待了半年,什么都没学到,很沮丧地回到了伦敦”。

虽然这事儿已经过了很多年,麦奎因依然皱着眉头抱怨。“我还是喜欢像影像艺术家一样,拿着机器一边拍一边学。可是在电影学院,制作方法完全不是这样的”。

这点我深有同感:电影学院的学习,从一开始就强调合作,导演需要一开始就明确知道自己要什么,才能指挥团队去工作。可是对于年轻导演来说,需要通过更多实验,才能知道自己要拍什么。于是,学院派的工作方法往往约束着他们的创造力。

《羞耻》工作照

史蒂夫·麦奎因推迟了20年才开始正式拍电影。2008年,他的第一部电影《饥饿》诞生,这部电影带着强烈而激进的作者气质,也带着冲击传统电影语言的野心。在戛纳电影节上,电影界为史蒂夫·麦奎因打开了大门。

举个例子,来谈谈影像艺术在这部电影中的应用吧:整部电影,除去中间的一段对话,前半部分和后半部分都没有对白,完全是用图像在叙事,这是极具挑战性的电影实验,而中间的对话,还是一个长达10分钟的对白,还一镜到底!就凭这个,你就不得不被导演的决心和演员迈克尔·法斯宾德的状态折服,这部电影也让法斯宾德获得了英国独立电影奖影帝,让麦奎因拿到了戛纳的最佳处女座奖——金摄影机奖。

另外一个例子:《饥饿》的创作主题是绝食,因此导演通过展现身体,创造了一种最直观的表现力。片头中,我们看到反抗军领袖法斯宾德全裸出镜,身材强悍,和4个监狱警卫打架;到片尾,绝食66天之后,一具残躯,皮包骨头,满身溃烂,真让人惨不忍睹。这份暴力,简单、有力、明了,10年前观影时带给我的体验,到今天,还是记忆犹新。

我问他,当年怎么说服法斯宾德这么拼的?他说:“他就是这么干了,我哭了。”后来,法斯宾德成了史蒂夫·麦奎因电影的“灵魂伴侣”,就像吴宇森选择了周润发,马丁·斯科塞斯选择了罗伯特·德尼罗。

2011年,《羞耻》将法斯宾德推上了威尼斯影帝宝座。这部电影里有我看过最多的性场景,所以被列为限制级电影。史蒂夫·麦奎因说:“拍这些性场景,就像是抓蝴蝶一样,它们是很美的场景,当你搞定时,也许你的手中感受不到攥着什么,但你就是知道,它们在那里了。”说的时候,他的手在半空中不停挥舞,像是在抓蝴蝶。

史蒂夫·麦奎因是个表达欲很强的人,如果你的问题他已经听懂了,不等你问完,他就会打断你直接回答,有点像赶飞机,尽管说得快了,他还有点结巴。这不,我刚问到:“电影为什么放到纽约拍呢?你还是电影届的新人,为什么不选择你熟——”,他已经着急地抢答:“你是对的,本来、本来、本来选在我熟悉的伦敦,可是没有人愿意回答我们的问题,没有人愿意讲他们的性瘾体验。其实,性瘾和孤独、和人性中黑暗的部分有联系,这个电影是很黑暗的”。

这个电影是黑暗的,我承认,仅仅是人性的吗?还是包含文化上的?比如,为什么兄妹不能有性关系?我想,这个问题追究起来,一定会触及文化、道德和伦理的黑暗之处。但是,麦奎因只是把这个问题提出来,让人们去感受他们的内心挣扎,而没有任何道德上的评价。

至于性和孤独,纽约不正是最好的代表吗?这是全球最奉行个人主义的城市,连婚姻、家庭、爱人关系都能成为个人自由的羁绊,所以,整个城市有着33%的单身人口,法斯宾德演的布兰德就是其中之一。

曾经,海上钢琴师面对纽约的时候,说:“这个城市什么都有,就是没有尽头。”他说出了当代都市的难言之痛:无限性带给人脆弱感,无限性提供自由,代价却是孤独。

纽约,可以说是电影史上出镜率最高的城市。《公民凯恩》拍出了人在高处不胜寒的孤独;《出租车司机》拍到了战场上归来的人被边缘化、而难以融入主流社会的孤独;《布鲁克林》拍出了爱尔兰女性移民难以建立归属感的孤独;《我是传奇》塑造出了末世无人的孤独;《午夜牛郎》的孤独又指向了物质社会中人际关系的疏离。

而《羞耻》的孤独,则是中产阶级,主流世界里的,白人男性的,金融职场的,代表了大部分纽约精英市民的。有了这部电影,纽约的孤独才变得更多层面、也更立体起来。孤独并不专属于边缘的人、失业的人、弱势群体。孤独,早已浸入纽约的骨髓。

电影中有一个长镜头:法斯宾德在夜晚时候跑步,在马路的右侧,横跨过一条又一条街,摄影机就水平跟拍,雕刻出纽约夜晚的时光。我问麦奎因:“这个镜头为什么伴奏的是一段轻松忧郁的钢琴曲?”他回答:“我想拍的是黑暗,黑暗是纽约气质的一部分,我不知道呀!一个身体在建筑丛林中游动,这种孤独……这个孤独……很……就让钢琴陪伴他吧!”

说完,麦奎因突然把话题转到了其他方向(交谈过程中,他时常如此,想起什么就讲什么,而且多数时候他不会再把话题跳回来)。 他说:“他没什么朋友,纽约的朋友都是职场同事和生意伙伴,真是典型的资本主义朋友关系。”说完,麦奎因看着我,再一次抛弃了刚才没聊完的话题。

吴宇森也曾感慨:“城市里人情味正在丢失,社会更讲利益”,所以他曾借一个杀手的口说出:“我就你一个朋友,你也背叛了我……我们都太念旧,这个世界变了。”这个杀手在香港一个人去教堂、一个人吹口琴,一个人看海……孤独,真是当代都市的生存隐痛。

法斯宾德并非出生在纽约,他选择来到大城市,切断和家庭的联系,忘掉和妹妹的感情关系。在纵欲中忘掉痛苦,用性来舔舐伤口。在大城市中做个微不足道的小人物,让自己忘掉自己。

人们喜欢大城市,不仅是因为更多的职场机会和物质需求,还有它宽容的人际空间,这不正是我们对自由的渴望吗?可是,城市真的什么都有,最不缺的就是孤獨!

如果说《羞耻》是史蒂夫·麦奎因不得已之下选择了在美国拍摄,那么2014年的《为奴十二年》,则是蓄谋已久。阿姆斯特丹也有着悠久的殖民统治的历史,后殖民的话题,这在整个欧洲的当代艺术学术论坛上,都是最持久不衰的课题。

现代西方社会最初的财富从何而来?国家统治的几百年根基因何而始?面对历史,西方社会的反思和对黑人的愧疚感,总是需要一部部伟大的作品来赎罪,来奠定当代文明的道德。南非作家库切获得诺贝尔文学奖的小说《耻》,就是这一类作品,史蒂夫·麦奎因的电影《为奴十二年》,也有着一样的意义。

如果说《羞耻》中的法斯宾德,在性瘾中迷失自己是刻意而为,那么,《为奴十二年》里的所罗门,失去自己则是因为外部暴力。他本是自由人,在首都华盛顿被人绑架,扒去了衣服,换了名字,12年的奴隶生活中,被交易3次,记忆也渐渐丢失。

从自由人到被绑架,从抗拒奴隶身份到逐渐融入奴隶——自我迷失的背后,是一次次毒打、精神压力、和从无人施于援手的绝望。

电影有一场3分钟的戏,在我看来,这是电影史上最触目惊心的一幕。如果看前景,是所罗门遭受酷刑,树干和绳索形成了一个漂亮的三角构图,所罗门的脖子被吊在树上、踮着脚尖、努力挣扎站着。说实话,这种酷刑场景在电影史上其实屡见不鲜,《圣女贞德》和《耶稣受难记》的暴力,甚至有过之而无不及。如果单看后景,则是人们在美丽的乡村生活中的日常:玩耍、工作,阳光明媚,一派闲暇气氛。而且,前后景都色彩分明,带着赏心悦目的黄绿色调,怎么看,图像灵感都像来自漂亮的英国乡村风景画。

然而前景后景叠加在一起后,天哪!太怪异、太令人不安了!没人对正遭受酷刑的所罗门施以援手,他被吊了一天,随时会送命呀!

电影从不同角度拍摄了所罗门和周围环境,还有人的关系。可是,不管摄影机选择哪个角度,他喉咙被绳子紧紧勒住所发出的喘息声,都在把观众的注意力和他的命运紧紧相连——如此沉重的暴力,如此密集的美丽,就在这场几分钟的戏中,紧紧扣住了观众的心弦,进行对道德和良心的拷问。

这时,感谢上帝,总算有人给所罗门送来了一口水!

《为奴十二年》让史蒂夫·麦奎因成了奥斯卡历史上的第一个获奖的黑人导演,但他对这个荣誉却没有兴趣,对好莱坞的投资,他也没有兴趣。他说:“如果图钱,我有太多方法了,我关心的是制作我喜欢的艺术电影,关于人性,关于艺术的表达语言。”接下来,他又跳转了话题:“有人说,我的电影太沉重了,观众不爱看。拜托!我不是给疯子拍电影的,我的电影是普世的,无论人性方面,还是讲述的语言。”又一次,关于钱和荣誉的话题,他再也没有提及。