歌剧《兰花花》导演学习笔记

郭爱伦

(中央戏剧学院,北京 100710)

歌剧《兰花花》于2017年10月在国家大剧院歌剧厅首演。《兰花花》是在陕北广为流传的一首经典民歌,描写了陕北女子兰花花纯真炽烈的性格和对爱情的追求。国家大剧院以民歌《兰花花》为素材,经过重新构思与创作,推出了中国原创歌剧《兰花花》。

导演陈薪伊(以下简称“陈导”)以对高原儿女的深切情怀和对封建社会意识形态的敏锐视角,将舞台呈现精雕细琢,让民间故事焕发出灿烂的人文主义光辉。编剧赵大鸣以小人物的故事剖开大时代的横断面,挖掘其背后蕴含的伦理道德、礼教文化与个人命运间的矛盾冲突,将中华民族特有的文化传统和历史背景,通过艺术的解读,赋予新的时代价值。作曲家张千一用音乐塑造了鲜活迥异的人物性格,“先导性”地确立戏剧风格。

音乐承载戏剧,音乐制定节奏。在创作方法上,歌剧有别于话剧。笔者有幸完整地跟进《兰花花》的创作过程,见证了陈导是如何完美整合乐队、主演、合唱、舞美这支庞大的队伍,最终成就了这部原创歌剧的。

1 导演与舞美

在空间上,利用了转台。整个转台是一个斜坡,高点以下是兰花花的家。舞台正后方以一张环形幕用于投影。室内空间由景片和车台组成,位于转台前方。

最初的舞台设计效果图(见图1),具有电影感的构图和油画的特质,笔者当时想:把这种平面视图搬上舞台空间,能把其精彩保留下来吗?最终结果是成功的。但功劳不全在舞台设计,一台好的演出是各部门的互相成就。对舞美空间的驾驭,转台的转换,时空的转换,十分流畅;迁换景的过程在音乐的韵律里,作为舞台表演的一部分,十分巧妙;空间语言利落清晰,让观众一看就懂,这是导演的功劳。

图1 《兰花花》气氛图初稿/舞台设计:霍廷霄

由于舞台设计中使用了转台,在排练厅无法呈现出转台的变换,为了让演员清楚地了解最终的舞台呈现,在排练阶段舞台模型始终放在导演桌上,陈导用舞美模型演示了各场戏的舞台呈现,用模型小人进行调度,给演员建立空间意识。这需要导演十分了解舞台空间的构成(见图2)以及如何利用它帮助自己进行创作。导演娴熟地融入舞美手段,让舞美和演员合作呈现出舞台设计师创作之初都未能料想到的惊人效果。

从起初没有被采用的舞美方案到确定方向逐渐磨合定稿,舞台设计师不是仅仅担负着一般设计师那种“背景装饰”的责任,且在整个方案的气质上要与音乐、导演风格契合,同时,为整部剧建立空间上的视觉逻辑,将个人对于剧本的解读和美学思考通过与导演、演员、作曲或编舞的合作加以验证;尽可能参与导演排练时的创作,协助导演完成舞台呈现。二者思维模式的碰撞,常常会出现不一样的火花。

戏剧的视觉艺术家尝试为初露端倪的演出形式寻求和提供视觉景观。在合作中,导演和设计之间的界限能够有微妙的交错。服装设计陈同勋的手稿(见图3)中对于人物体态的造型勾勒,已经具有饱满的人物形象。兰花花自信挺拔的美,她“大”(爹)独自养大一个漂亮女儿的艰辛,黄土高坡上农民的生活状态……这种诗意的形象化过程中,需要一个前后一致的参照点,一张图中所包含的最难以捉摸的特性,往往会成为演员形体表演所能捕捉的形象依据。

图2 《兰花花》舞台技术图/丁丁

2 导演与文本

导演“二度创作”得以顺利进行的前提,是把“一度”吃透,对文学剧本要做到理解故事结构和情节,分析人物性格和“三条线” ——思想线、情感线和行动线,了解剧本主题并作出个性化的主题阐述。

陈导在导演阐述中诗意地解释了兰花花的悲剧性——紧挨着黃河壶口的大瀑布。有一坨黄土叫陕北,那是一个自由的世界,厚重的黄土高坡上唱着自由的爱情之歌!但是比黄土高坡还要厚重的是,起源于长江以南的程朱理学,文化人的象征符号,他们是黄土高坡上的精神领袖、主宰者,他们完全忘记了自己内心的真实。美丽性感的兰花花的出现,挖掘出他们内心的真实……于是他们也真实了一回。为了掩盖真实,悲剧就发生了!但是,真实是伟大的,永恒的,像黄河瀑布……

图3 《兰花花》人物设计图/服装设计:陈同勋

在排练创作中,陈导十分尊重编剧的文学创作和作曲注入的血肉,在向演员讲导演构思时,她强调:“《兰花花》的文学是现代文学的走向,就是‘变’,每一个人物都在变,蓝家河的乡亲们也在变,尾声的高潮是一个群体的觉醒,这是我看重的人文精神。”导演帮助演员剖析角色的内心,让演员清楚地体会在每一场戏中饰演的角色是什么样的心情和心态,这样打磨出的人物才禁得起观众的推敲和思考。

在完成导演构思的同时,导演也需要以观众的视角看向舞台,斟酌创作。比如,赶羊人唱到“她生气了还是那么好看”,观众一片笑声,觉得他很可爱。陈导在设置这个点时有明确的讲解:“赶羊的人物是傻傻的、憨厚的,要演出对兰花花的美的着迷,把文本的幽默表现出来。”

面对文本没有提到的问题时,导演也需要在二度创作中将其合理化。剧本中的兰花花“大”死了,没有提到兰花花的反应,陈导采取的方法是:错开二者的表演空间,让兰花花看不到父亲死的一幕。她“大”是在大门口气绝身亡,而兰花花此时是在院内。她“大”倒地的同时配合切光,起光后随之她“大”的尸体隐去,观众可理解为被人抬走云云。

利用舞台空间来填补文本空白,是一个行之有效的方法。实现舞台时空的合理性的同时,也很好地完成了艺术处理,这正是剧场艺术的魅力所在。

3 导演与表演

开篇的序曲部分,如何用形体展现一个性爱的场面,陈导对演员的指导是:“演员要生活在音乐里,通过音乐找感觉,感受音乐就是体验人物。”这是笔者的一个重要收获,演员靠音乐的辅助来帮助自己表演,而不是一边想着音乐和调度,另一边想着表演,把自己搞得手忙脚乱。当缕清了人物心理,表演自然是真情实感;而调度是人物心理的美学外化,要符合人物的心理,同时音乐帮助演员找到戏剧气氛和节奏。

令笔者印象深刻的一课是陈导讲到戏剧中的“瞬间”,很多瞬间要到后面才会揭晓真相,跟人物的心理线一样。在排兰花花“大”的部分,有个疑问一直在她“大”心里:周老爷怎么会在我家门口?——这个疑问直到周老爷出卖他们才瞬间明白。这个“明白”击倒了这个老实的农民——我把我娃给害死了。若是电影手法的话,到被出卖的时候会有一个“闪回”,在舞台上只用演员的表演让观众感受到这种“瞬间”,非常考验演员的表演功力。

一种情绪到底的演员是初级,用文化来诠释每一步剧情发展的是好演员,用细节表现人物发展的是艺术家。其中的一个细节,人性的下意识动作——当周老爷见过兰花花之后,看到骆驼就不舒服,是内心的反感,这是周老爷的下意识;骆驼心中怀着感激向周老爷上前一步,这是骆驼的下意识。就像戏曲中的“吹胡子瞪眼”,把“下意识”做成动作。

导演指导合唱部分表演,不可能像指导主演一样去结合每场戏的剧情做示范,因此,启发演员的方法很重要。在尾声的部分,为了让蓝家河的乡亲们“活起来”,导演没有讲要如何表演,而是给演员们讲“前景”——带大家回忆蓝家河发生过的一切,演员沉浸在氛围之中,兰花花所经历的一切历历在目,感情便自然流露出来。导演此举帮助全体合唱演员把整个舞台的情绪推向了高潮。

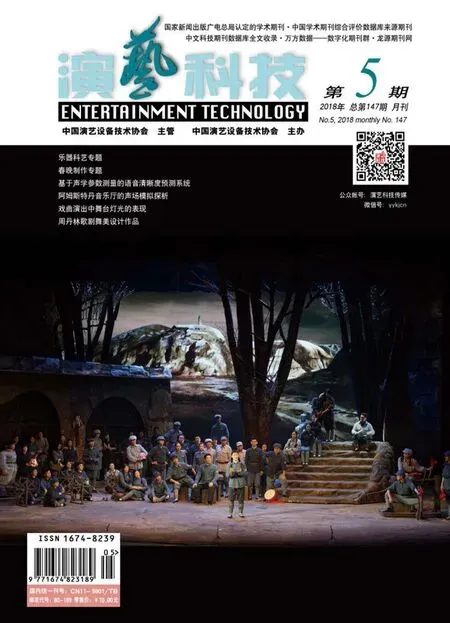

《兰花花》剧照组图

4 导演与音乐

歌剧的调度要在旋律里设计动作,否则音乐和调度会打架。其中,间奏曲的力量是很大的,利用好间奏对表演有帮助,同时,要注意节奏和配器的因素。例如,第二幕兰花花与她“大”争吵后,兰花花一人孤独地在院子里,在间奏中扑到碾子上,完成调度的转变,兰花花心中思念着骆驼哥,人物的心理动作也合理外化。

一场完美的演出需要各部门的融合,导演的作用无疑是巨大的。笔者心中尤为敬佩这一职业,身处如今大戏剧观的时代中,任何一种演出形式都不可回避。

(《兰花花》剧照 摄影:王小京,由国家大剧院提供。)