基于“多元共生”的废弃矿区景观再生设计文化传承方法研究

廖启鹏

(中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院,湖北 武汉 430074)

近代以来,西方以二元论和科学实证主义为代表的现代主义知识体系深刻地影响了景观设计思维,使得景观设计更多地关注三维物质空间形体的塑造,忽视了人和自然的相互依存关系以及对地域文化的尊重。20世纪下半叶后,随着全球性资源和环境危机的爆发,人们开始反思工业社会发展模式的不可持续性,在对现代主义批判的基础上,诞生了大量的景观设计思想,经过实践检验,最具生命力的设计思想不约而同地指向了“多元共生”。其中,具有代表性的主要是美国的麦克哈格在《设计结合自然》著作中指出,景观设计应该遵从自然固有价值和过程,并强调人类活动应与自然共生[1];日本的黑川纪章在吸收东亚传统哲学思想精髓的基础上,系统地阐述了“共生思想”的内涵,包括历史与未来的共生、部分与整体的共生、异质文化的共生、人与自然的共生等内容[2];中国的朱育帆提出了并置、转置和介置构成的“三置论”设计理论体系,探寻了在多元文化交融中,中国优秀的园林文化如何与时代共生的问题[3]。这些理论标志着“多元共生”思想在当代景观设计哲学中的复兴。

“多元共生”思想的形成动摇了传统的非此即彼的二元论思想基础,使人们能够更加透彻地理解自然界和人类社会的包容性,其核心思想有两点:一是存在“中间领域”,它是介于多因子之间的区域,具有弹性和模糊性的特征,处于一种动态平衡的状态。因子不是界限分明、非此即彼的二元式,也不是简单地强调因子和谐共存,而是因子之间不断地相互影响、作用,进而共同进化。“中间领域”具有随机、混沌和偶发功能,正是这种不确定性让景观充满了活力;二是具有“内核”,即因子具有可识别性的关键特征,“内核”在宏观层面可以是国家和民族生存和尊严的最后底线,在微观层面可以是地域文化及其物质空间载体[4]。当然“内核”也不是一成不变的,也需要不断地与外部环境进行能量和要素的交换,进而不断地发展进化。

废弃矿区是一个包含了环境、社会、经济等要素的复杂系统,其空间要素具有复杂化、异质化、混合化和介质化等特点。“多元共生”思想可以为废弃矿区再生提供更为宽广的视野和多角度的审视。对于废弃矿区,尤其是保留了一定历史遗产的矿区,再生设计会用到新的设计方法和技术手段,由此创造的新语汇不可避免地要和原有语汇发生冲突。在“多元共生”思想指导下,运用设计方法重构由于文化异质和时空差异而产生矛盾和冲突的语汇,形成更为丰富和契合地域环境特色的语汇。矿区的特色场地肌理、采矿遗址以及历史建筑物、构筑物和非物质文化遗产都是矿区的“内核”,是最能体现矿区文化的精髓部分,也是地域文化的关键,是废弃矿区景观再生设计中应传承与融合的内容。

1 废弃矿区景观再生设计中地域文化传承的重要性

废弃矿区指由于采矿活动导致场地污染、挖损、塌陷和压占,需要经过治理后才能使用的区域。中国地质调查局编制的《2014年全国矿山地质环境遥感监测成果》中显示,全国矿山开发占地177.5万hm2,废弃矿山开发占地约45%,全国未复绿的矿山达到74.94%[5]。由于矿山的过度无序开采,导致矿区生态环境破坏、景观资源受损、灾害频发、地域文化断裂,因此废弃矿区再生已刻不容缓。

当前,废弃矿区再生多倾向于单一的复绿和土地复垦,忽略了废弃矿区遗迹中包含的生产和生活性建筑、场地肌理、历史记忆等地域文化所蕴含的价值[6]。由于这种文化已经融入到当地居民的生活与记忆中,因此当废弃矿区再生时,地域文化应该被尊重和唤起,废弃矿区再生的模式也应由单一的物质性治理模式转向综合性治理模式。废弃矿区再生的传统与现代模式的比较见表1。

当前在废弃矿区再生设计中由于对地域文化的漠视,大量的城市景观设计方法被运用到废弃矿区再生中,造成矿区景观城市化、同质化,削弱了废弃矿区这样一种特殊类型景观的价值。因此,在“多元共生”思想指导下,在废弃矿区再生设计中传承地域文化具有很重要的现实意义。

2 废弃矿区景观再生设计中地域文化的传承方法

地域文化指特定地理单元内,由于人类活动形成的人化的地理空间及文化现象。地域文化具有时间性和差异性两个主要特征,它是在长期的社会历史演进中逐渐形成的,且在不同的历史时期呈现出各异的特征。差异性使得地域文化多姿多彩、充满魅力,在全球化浪潮下,地域文化与外界不断交融,在此过程中自我特性的保持与延续更显重要。地域文化是景观再生设计的创作源泉,运用设计方法可将地域文化包含的价值观、风土人情、文化心理等以物质载体的形式予以表现,可以说景观是地域文化的物化和载体,地域文化是景观进化的驱动力[7]。

“多元共生”下的废弃矿区景观再生设计中地域文化的传承主要有多样统一、有限触碰、语汇转换和区域共生4种方法,见图1。其中,多样统一的设计方法即通过修旧如旧、修旧如新和新旧共生3种方法,使得多种语汇进行碰撞,激发原有语汇中蕴含的地域文化信息,进而达到和谐统一;有限触碰的设计方法的核心在于尊重场地的“内核”,再生设计对场地的改造是轻微的,只起到强化场地具有可识别性的关键特征的作用;语汇转换的设计方法则用于场地格局不佳时,需要生成新的设计逻辑,通过转换延续地域文脉;区域共生的设计方法即通过“中间领域”,统筹场地内外异质空间,使之共生为有机整体。这四种设计方法相辅相成,在同一设计中可运用多种方法。本文将结合笔者主持的“大冶金湖矿区景观再生设计”项目对这四种地域文化传承方法的具体运用进行阐述。

图1 废弃矿区景观再生设计中地域文化的传承方法示意图Fig.1 Schematic diagram of regional cultural inheritance method of landscape regeneration design in abandoned mines

2. 1 多样统一的设计方法

关于多样统一设计方法的解读可参考我国历史遗迹修复方法的演变历程。我国历史遗迹修复通常有修旧如新、修旧如旧和新旧共生3种方法。其中,“修旧如新”即修复后的面貌展现的是刚建成的状态。“修旧如新”中的“新”是指用新材料置换原有的材料,同时整饬外观,使之焕然一新。这种做法在获得崭新面貌的同时,也在一定程度上破坏了历史信息的原真性。随着我国逐步引入西方历史遗迹修复思想,保持全部层面历史信息的修复观念为更多人所接受。“修旧如旧”则是新增的语汇,采用“做旧”的方法与原语汇协调统一,从外观上好像没有修补一样。“修旧如旧”需要在保护遗产价值的前提下,保护文物的原真性。“新旧共生”即遵循可识别的原则,修补的部分采用与原语汇不同的形式,如不同的颜色、材料、肌理等[8]。“新旧共生”不是新语汇对旧语汇的简单延伸,而是融合了原有的内涵、要素,进而对其改进和优化,并通过新旧语汇碰撞产生的矛盾冲突,将原语汇蕴含的历史信息激发出来,形成多层次、多维度的美学效果。“修旧如新”和“修旧如旧”遵循的是和谐统一的原则,而“新旧共生”则是采用对比的手法,产生矛盾冲突,进而激活原有语汇中蕴含的地域文化信息。这些方法不仅适用于历史遗迹修复,也适用于废弃矿区景观设计。

在废弃矿区景观再生设计中,将受损场地按照原有地形、地貌加以恢复,以及整饬废弃设施等即是“修旧如新”的方法。例如大冶金湖矿区内分布大量见证采矿史的井架、碎石机、蓄水罐、铲车、火车等废弃设施,且大多已残破不堪,但这些废弃设施具有较高的科普价值和游憩价值,因此可采取“修旧如新”的方法对该矿山进行生态修复,使之成为工业旅游区的重要组成部分。鉴于该矿区场地较为平坦,缺乏登高远眺的平台,故可将废弃蓄水池和井架等设施改造成观景平台,而分布在矿区两侧的大型废弃井架由于其保存完整、质量上乘,可将其改造成滑索,成为游憩设施的一部分,见图2和图3。

图2 废弃井架现状图Fig.2 Status diagram of the abandoned headframe

图3 废弃井架改造成索道铁塔及观景平台Fig.3 Cable tower and viewing platform converted from an abandoned headframe

对于一些有着较高历史价值的采矿遗址也可采用“修旧如旧”的方法,例如大冶铜绿山古矿冶遗址就保存了大量的竖井、平巷与盲井等,主要采用木质支架防护,并有通风、排水和提升等设施,在遗址修复中主要采用“修旧如旧”的方法,以保持历史信息的原真性。

相比较前两种修复方法,“新旧共生”方法在矿区景观再生设计中运用得更加广泛。通过“新旧共生”设计方法产生的新语汇与原有语汇虽然属性不同,视觉上存在差异,但两者能有机共生,形成多样统一的系统。新语汇的出现使对象由三维空间演变成四维空间,增加了时间轴;同时,矿区蕴含的地域文化信息被新语汇激发出来,通过多种语汇的碰撞,在矛盾冲突中达到和谐统一。例如在大冶金湖石嘴山矿坑景观再生设计中,在岩壁生态修复中保留了部分采矿痕迹,使新设计的语汇如瀑布、亲水栈道、修复的崖壁与原有语汇如采矿痕迹形成多样的统一,使游客在体验美景的同时也能唤起曾经的采矿记忆,见图4和图5。

图4 大冶金湖石嘴山矿坑现状图Fig.4 Current situation of Jinhu Shizuishan pit in Daye

图5 大冶金湖石嘴山矿坑景观再生设计图Fig.5 Design drawing of landscape regeneration of Jinhu Shizuishan pit in Daye

2. 2 有限触碰的设计方法

部分废弃矿区的场地和遗留物极具特色,可以视为矿区“内核”,是其地域文化的重要组成部分,因此在进行废弃矿区景观再生设计时应充分解读场地环境与文化,发挥艺术创造力,从而激发场地活力。设计语汇不应强加于场地之上,应该是对其的有限触碰,尽可能地保存场地原有遗存,从自然环境和历史文化中提取特征并加以强化,这种推波助澜的创作思想可保持矿区地貌的鲜明特色。废弃矿区再生是一个缓慢的过程,特别是生态系统的恢复需要时间,在这个过程中,设计对于场地应该是有限触碰。正如英国景观设计师约瑟夫·斯宾塞(Joseph Spence)所说,存在即是对设计最好的指导,设计只是一部分内容,自然的力量将接管一切,而我们只需耐心等待。

例如大冶金湖矿区遍布了数个巨大的矿坑,大地满目疮痍(见图6),在该矿区治理中可遵循低影响设计的原则,在研究地域文化的基础上,运用自然材料进行艺术创作,创作的作品由自然材料构成,且对场地扰动较小,随着时间的推移,艺术作品逐渐消失,场地生态系统逐渐恢复。此外,植物修复也是矿区景观重构的有效手段,在大冶金湖矿区主要可选择风车草、灯芯草和铜草花等植物对矿坑进行修复(见图7)。风车草生长繁密且根系发达,抗污和吸附性强,在密布大量碎石的坑坡能较好地生长;灯芯草是常绿植物,极耐寒且净化能力强,在冬季也能产生较好的景观效果;铜草花是一种生长在有铜矿的土地的特色植物,在土壤贫瘠的矿区也能生长良好,可成为矿区修复的先锋植物。

图6 大冶金湖矿坑现状图Fig.6 Current situation of Jinhu pit in Daye

图7 植物修复矿坑设计图Fig.7 Design drawings of the plant restoration pit

2. 3 语汇转换的设计方法

语汇即设计语汇。与语言类似,设计语汇也包含“语素”、“语法”和“章法”,类似文章的起始、过渡、高潮和尾声等。设计过程也是用设计语言“讲述”一个空间主题的过程,其语汇包括了空间中各种自然和人工的要素,通过设计语汇将其组织成多维的空间结构,就像写出一篇优美的文章一样。

如果原有语汇景观效果不佳或格局混乱,运用多样统一和有限触碰的设计方法,增加新语汇则会放大缺陷,这时就需要运用一种设计方法转换原有语汇,生成新的设计逻辑。语汇的转换不同于再造,而是在创造新语汇的同时,充分尊重原有语汇,从地域文化中提炼具有识别性的符号和语言,并运用到新的语汇中,通过转换延续地域文脉。

例如绍兴东湖的箬篑山是一座具有千年历史的采石场,矿区废弃后,当地人按照传统园林造景手法,将其改造为一处巧夺天工的景点,原有混乱、碎片化的语汇转换成有序的、充满地域风情的语汇,同时保留了崖壁、洞穴等人工采矿的痕迹。

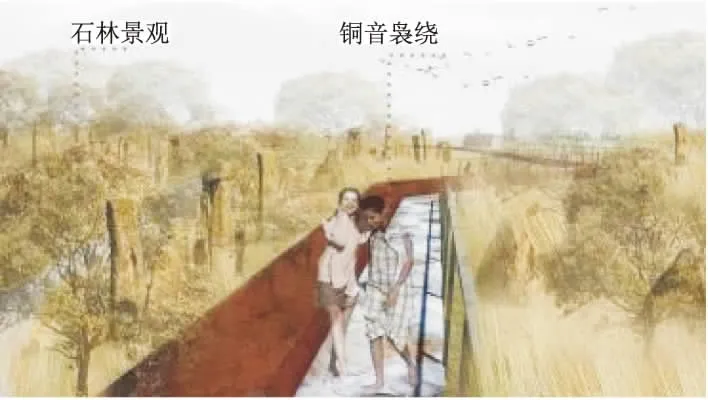

金湖矿区为大冶的工业企业提供了大量矿产资源,也为城市建设供应了建筑石材,此地可以说是大冶的城市精神之所在。但由于长期的矿业开采,矿区的环境恶化,地形、地貌严重受损,废弃矿渣随处可见(见图8)。本研究在可持续发展思想的指导下,运用废弃物资源再生化方法,将杂乱荒芜的矿渣堆场改造成一处纪念性场地,即将矿渣作为石林景观的素材,斑驳的锈钢板作为游憩道的材料,并结合充满趣味的“铜音袅绕”音乐步道共同绘制出一幅历史画卷(见图9)。该设计将混乱、碎片化的废弃地语汇转化成有序的、充满地域风情的纪念性场地,在延续原有地域文脉的同时,融入了城市历史和精神。

图8 大冶金湖矿区废弃矿渣堆场现状图Fig.8 Current situation of abandoned slag dump of Jinhu mine in Daye

图9 大冶金湖矿区废弃矿渣堆场改造后的“铜音袅绕”景观Fig.9 Landscape of copper phonon after the reconstruction of abandoned slag dump Jinghu mine in Daye

2. 4 区域共生的设计方法

地理环境是地域文化的主要物质载体,并通过影响地域人类活动,对文化施加作用。地域独特的地理环境形成的空间限制性,产生了异质性的地域文化[9]。废弃矿区场所和文化是区域地理环境与文化的组成部分,是局部与整体的关系,其景观再生设计中地域文化的传承不仅要考虑矿区本身,而且还要考虑场所的外围环境。因此,在废弃矿区景观再生设计中要综合协调矿区内外环境,从城市乃至区域的角度着眼,综合统筹经济、社会、环境、文化等因素,通过再生设计后的新语汇协调矿区内外矛盾和内外环境的逻辑结构,使矿区要素与区域环境共生为有机整体。同时,通过景观再生设计平衡矿区与周边环境,形成一种动态平衡状态,使矿区内外环境等要素相互影响,进而共同进化。外部环境是废弃矿区再生的重要驱动力,如废弃矿区外部为乡村地区则可再生为农、林、渔用地,若废弃矿区位于城市边缘区且为有历史价值的工业遗迹,则可再生为主题公园。

大冶金湖矿区内有较多数量的矿坑临近农村居民点,因而在发展农业经济上更具优势。生态学家布拉德肖(Bradshaw)认为,将蓄水的废弃露天矿坑再生为湿地是一种有效且低廉的修复方式。如在法国比维尔(Biville)采石场再生设计中,通过引水渠将场地的水流引入到矿坑底部形成了一处养鱼场,并在周边开发了一系列的农业旅游项目,取得了较好的经济、社会效益[10]。因此,在大冶金湖矿区矿坑修复中可采用“底泥填浅”的方式,即将坑底的淤泥挖出,填入矿坑中较浅的地方,使之成为农田或果林等农业用地,而拓展后的坑底则可改造成湿地或鱼塘,从而形成立体的农业生态系统。

大冶金湖矿区铜都金谷矿坑片区位于城市边缘区(见图10),可依托城市相关功能,围绕楚文化和青铜矿冶文化,以遗址和历史故事为主线,依托楚国鄂王遗址和数个矿坑展现大冶古铜矿采冶文化的深厚历史底蕴和现代铜矿先进的工业技术,改造成遗址主题公园,见图11。

图10 大冶金湖矿区铜都金谷矿坑现状图Fig.10 Current situation of Tongall Jingu pit of Jinhu mine in Daye

图11 大冶金湖矿区铜都金谷矿坑改造成遗址主题公园Fig.11 Site theme park reconstructed from Tongall Jingu pit of Jinhu mine in Daye

通过采用区域共生的设计方法,将矿区再生与城乡功能建构耦合起来,在生态修复的基础上,保护与合理利用矿冶遗址,引入文化创意产业实现工矿城镇的复兴,利用废弃矿区资源发展特色农业以重塑乡村,使大冶金湖矿区成为区域复兴的引擎。

3 结 语

地域文化的独特性是在特有的社会、经济、政治和文化背景下形成的,其特性充分反映在涵盖建筑、聚落和城市等各类景观上,所以景观对于一个国家和民族的身份识别是非常关键的。然而,在全球化浪潮的吞噬下,地域文化逐渐被侵蚀,千城一面、千村一面、风景区景观同质化等问题日益严重。因此,在景观再生设计中传承与融合地域文化,营造具有地域个性的作品意义重大。

废弃矿区是地球的伤口,是建设生态文明、美丽中国时需要修复的重要领域,可采取复垦、复绿或结合城市功能进行开发的方式对其进行修复。对于资源禀赋较好、矿业遗址保存完整、文化底蕴深厚的矿

区可建成矿山公园,以发展旅游业。除了物质空间的再生,文化的重构也很重要。废弃矿区见证了矿冶文明的兴衰,承载了矿区的历史和人民的记忆,对其进行景观再生设计时应挖掘地域文化、重塑场所精神、加强遗产保护与再利用,并运用“多元共生”的理论促进矿区新旧语汇的不断进化与共生,同时保护和传承矿区的“内核”,塑造具有可识别性的关键景观特征,使得再生后的矿区成为环境宜人、文化丰富、特色鲜明并兼具环境教育功能的场所。

注:文中未标明图片来源,均引自于笔者主持的“大冶金湖矿区景观再生设计”项目,研究生王丹、赵丹、米佳等参与了部分图件的绘制。

参考文献:

[1] 伦诺克斯·麦克哈格.设计结合自然[M].黄经纬,译.天津:天津大学出版社,2006.

[2] 郑时龄.黑川纪章共生思想的哲学基础[J].室内设计与装修,2003(10):60.

[3] 朱育帆.文化传承与“三置论”——尊重传统面向未来的风景园林设计方法论[J].中国园林,2007(11):33-40.

[4] 黑川纪章.新共生思想[M].覃力等,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[5] 中国地质调查局航遥中心.全国矿山地质环境遥感监测成果[R].北京:中国地质调查局,2014.

[6] 刘中兰,郝江军,苏雷.发达国家矿山地质环境保护激励约束机制研究[J].安全与环境工程,2013,20(1):1-4.

[7] 雍际春.地域文化研究及其时代价值[J].宁夏大学学报(人文社科版),2008(5):52-56.

[8] 沈宏敏,李玮.嬗变与思考——兼谈中、西方文物保护修复理念、方法论[J].博物馆研究,2016(1):79-83.

[9] Waldheim C.TheLandscapeUrbanismReader[M].New York,NY:Princeton Architectural Press,2006:11.

[10]陈波,包志毅.国外采石场的生态和景观恢复[J].水土保持学报,2003,17(5):71-73.