“汉族文明”火花赏析

郑春林

(辛亥革命纪念馆,广东 广州 510715)

火花,即火柴盒贴画,是火柴的商标。国外又称磷寸票、火柴标签。火花是火柴的附属产物,是为了火柴销售而设计的包装。火花的题材广泛,涉及政治、经济、军事、文化生活等社会各方面以及自然元素,可谓是包罗万象。火花作为历史的产物,经过精心设计,具有极强的艺术及历史价值。

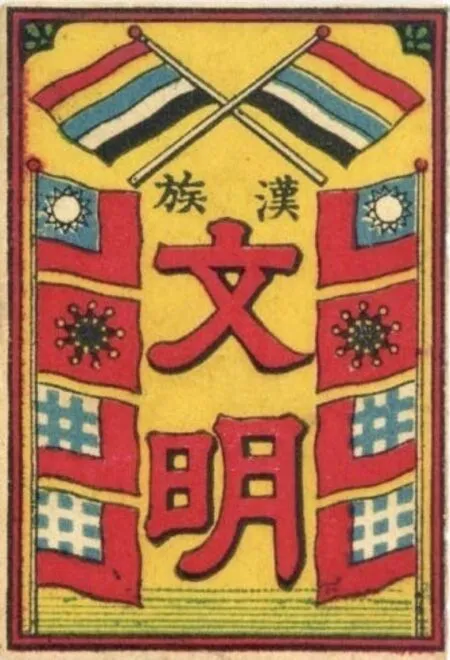

火花收藏爱好者李伟钦先生向我馆捐赠了一批辛亥革命时期火花,极具时代特色,是辛亥革命时期的历史见证。其中有一枚“汉族文明”火花是民国初期的产品,底色为黄色,中上部横书“汉族”二字,中部竖书“文明”二字,另有五种旗帜分列边缘。

“汉族”二字是同盟会“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”革命纲领中民族主义的体现。汉人视清政府的统治为奴役,将排满作为革命党的目标。在武昌起义之后成立的各省军政府中,有部分省份打出的旗帜里有鲜明的汉族元素。如首先响应武昌起义的湖南,在起义军攻入长沙抚署后“随手扯白色桌台布及卧单布两方,各书甚大‘汉’字,悬于署前左右桅杆上,以当旗帜”,“长沙百姓则家家户户于门首高悬白旗,或于旗上书一‘汉’字,以志欢庆”[1]。贵州、四川等省军政府也都打出“汉”字旗,也有部分省份打出“兴汉安民”“光复大汉”的旗帜。这与整个火花的黄色背景色所代表的炎黄子孙意义相同,代表着汉族的民族认同,强调汉族的主体地位。反满兴汉作为革命党的宗旨,虽然具有鲜明的狭隘民族主义成分,但能够有效地号召汉人起来反抗清朝统治,这也是武昌起义后战火迅速燃遍全国,清政府覆灭的原因之一。

“文明”是民国初期的社会风潮,是人们步入新时代对旧制度的摒弃及新事物追求的反映。1911年12月27日,孙中山在会见各省代表会议代表和商谈组织临时政府问题时指出:“从前改换朝代,必改正朔、易服色。现在推倒专制政体、改建共和,与从前换朝代不同,必须学习西洋,与世界文明各国从同。”民国建立以后,颁布了《命内务部晓示人民一律剪辫令》《令内务部通饬各省劝禁缠足文》等一系列移风易俗的法令,对文明的提倡渐成风气。从西方传入的新式东西都被冠以“文明”二字,“文明新装”“文明结婚”“文明政治”等词成为当时社会的代名词。

“汉族文明”火花

火花封面有五种旗帜,分别为五色旗、青天白日满地红旗、十八星旗和两种井字棋。1911年12月4日,黄兴、陈其美等人召开“中华民国共和联合大会”,商讨旗帜问题。12月9日,《民立报》刊登了联合大会上商讨的五色旗、陆军旗、海军旗、元帅旗、副元帅旗五种图案。1912年1月,临时参议院通过了以五色旗为国旗,铁血十八星旗为陆军旗,青天白日满地红旗为海军旗,井字旗为元帅旗(方蓝井白)及副元帅旗(方白井蓝)。

火花顶部为双五色旗,由宋教仁等绘制,同盟会成立以后,1906年同盟会干事商讨旗帜时提出,辛亥革命时期江浙军政府所用旗帜。五色旗有红、黄、蓝、白、黑五色,分别代表汉、满、蒙、回、藏五族,代表五族共和,民国建立初期被选为中华民国国旗,成为当时使用最普遍的旗帜,超过其他各种。因此,位于火花整个版面的最上部,面积也最大。

青天白日满地红旗是革命党人最早设计使用的旗帜,青天白日部分由兴中会会员陆皓东设计。1895年,广州起义时计划采用此旗,因起义未发动而作罢。1900年,郑世良在惠州三洲田发动起义,在青天白日旗基础上增加红色作为底色,象征流血牺牲,并将青天白日移至左上角。随后,尢列在南洋各埠创立中和堂,令各会所均悬挂青天白日旗,海外华侨团体以革命党徽号为标帜者自此时[2]。青天白日旗旗式为长方形,蓝色底,旗中央是白日,四周带有呈辐射状的十二个角,符合干支之数,白日四周的各角对应着地球上一昼夜的各个时辰。青天白日象征着自由平等和正大光明,是辛亥革命时期广东、广西、福建地区革命军旗帜。1925年,以中国国民党为首的国民政府在广州成立,定青天白日满地红旗为中华民国国旗,1928年北伐成功后完全取代了五色旗。

十八星旗又称“九角旗”,是共进会设计的旗帜。图案样式为红地,中央一个黑九角星,九角的内外两端各有一颗黄色圆星,共十八颗。红地和黑九星象征铁血,即革命须用武力,九角星还代表中国九州,十八颗黄星代表关内十八个行省,黄色表示炎黄子孙。共进会是从中国同盟会中分离出来的革命团体,影响范围以长江中游地区为主,故十八星旗的使用范围以湖北、湖南、江西等省为主。1912年5月,临时参议院在北京商讨陆军旗时,因原有十八星所代表的十八省为关内省份,未包含东北、蒙古、新疆、西藏等省,未能代表全国整个版图,于是在十八星中央加一个黄星,以示国家统一之意,遂成为十九星旗。

井字旗初由廖仲恺1906年在东京讨论国旗图案时提出。陈炯明在惠州举兵时曾采用井字旗,随后会师广州即废置不用。井田的寓意一是代指传统井田制,二是暗喻天下九州。其有两种形制,方蓝井白及方白井蓝,分别定为元帅旗和副元帅旗。

关于该枚火花的具体年代,尚无比较明确的记录,只能根据封面信息大致推测。有说法认为该火花是由后来成为中共一大代表的李汉俊设计,日本经济学家河上肇的火柴厂印制[3]。

李汉俊在1904年12岁时,由其兄长李书城好友吴禄贞资助去日本留学。李书城和吴禄贞皆为同盟会成员。李汉俊受其兄影响甚大,长期受其民族、民主革命思想的影响。1910年3月李汉俊自东京晓星中学毕业后,没有在日本继续留学,到1912年才得到政府官费资助到日本上第八高等学校[4]。据李丹阳考证,第八高等学校是九月开学,此时李汉俊已经到了日本学习。1915年7月,他入东京帝国大学土木工学科,并于1918年底学成归国。

火花上几面旗帜是在1911年12月9日见于《民立报》,并于次年1月在临时参议院通过。6月8日,袁世凯以临时大总统令颁行全国。民国建立以后,革命中所强调的“兴汉灭满”概念慢慢减弱,从五色旗被定为国旗便能看出,初期以汉族的民族认同来号召民众对抗满清变成了提倡民族共和。“汉族”一词便是辛亥革命初期的呼声。另外,从陆军旗上的十八星可以看出,时间当在1912年5月临时参议会之前。所以该火花的设计时间应为1912年1月至5月之间。而此时,李汉俊应该尚在国内,距离日本第八高等学校开学还尚早,设计的图案也不会是在中心位置加上一颗星的十八星旗公布的几个月后才应用于火柴盒上。

李汉俊的女儿曾提到父亲在日本的学习和思想转变情况:“父亲在日本帝国大学学的是工科,可是他却喜欢阅读社会学、哲学等政治方面的书籍……有一点特别值得提的,就是日本共产主义先驱河上肇先生对我父亲的影响。父亲在日本学习期间,认识了教授政治经济学的老师河上肇先生,受到河上肇先生的启迪。”[5]李汉俊认识河上肇应该是在1915年上大学之后,也不会是直接为河上肇的企业所设计。

火花作为方寸之间的火柴商标,内容均为政治性的。此种现象的出现,与火柴的性质密切相关。

1833年,第一家火柴厂在瑞典贝里亚城建立。至迟于道光年间,火柴传入中国。1870年孙玉璋《异闻琐录》载:“道光间,英所贡杂物,多瑶巧好玩,中有自来火者,长仅盈寸,一端五色洋药,擦之而火爆发。士大夫见之莫不惊奇,叹为鬼物。今各大商埠均有市者,唯索值奇昂,非豪商显宦无力求之耳。”[6]

中国第一家火柴厂为1877年出现于上海的制造自来火局。1900年全国已有火柴厂16家,到清王朝覆亡,又增加到30余家[7]。另外,中国依然进口大量火柴。此时,火柴已成为生活必需品,深入到社会各阶层。因此,火柴成为政治宣传的极佳途径,能够起到迅速而广泛的传播效果。

该枚火花图案印刷精良,产地为日本,这与当时中国的整个火柴市场是密切相关的。中国消费的火柴,大部分依靠进口,日本是主要进口国。从1913年中国火柴进口的情况来看,当年进口火柴数量28448115罗①每罗144盒,每50罗等于旧制1箱。,其中从日本进口的数量为21827988罗,占比76.7%。日本火柴产业的中心地区是神户和大阪,在其火柴产业发展的过程中,该地华商起了重要作用。在日本不能直接参与火柴制造业的华商对日本制造商采取了融资、预购的方法向香港、上海、青岛、烟台、天津等港口输出,然后向华南、华中、华东、华北各地转售[8]。而承担这一商品贸易的就是阪神地区的三江帮商人,其中有吴锦堂、刘鸿生等代表性人物。日本又是中国同盟会及其他革命团体的诞生之地,集聚了大量的革命者,是中国革命的重要阵地。因此,诸多此类政治性的火花会在日本印刷。

此枚火花上没有火柴公司的名字,与其他依靠商标来提升商品及企业影响、强调知识产权的商品大不相同。它最重要目的在于政治宣传,是新政权宣传其新思想的工具。该枚火花包含着诸多信息,是辛亥革命初期的产物,是那个历史阶段的见证,虽只有方寸大小,却弥足珍贵。■

[1]粟斟时.湖南反正追记[M]//湖南史学会.辛亥革命在湖南.长沙:湖南人民出版社,1984.

[2]冯自由.革命逸史[M].北京:新星出版社,2011年.

[3]李伟钦.火花收藏·辛亥革命印象[M].广州:岭南美术出版社,2011.

[4]李丹阳.关于李汉俊加入同盟会及相关问题的探讨[M].中共“一大”会址纪念馆.上海革命史资料与研究(第12辑).上海:上海古籍出版社,2012.

[5]李虹.河上肇与李汉俊的马克思主义传播[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2013(2):115.

[6]孙玉璋.异闻琐录[M].刻本.出版地不详:出版人不详,1870(清同治九年)

[7]李志英,周滢滢.环境史视野下的近代中国火柴制造业[J].晋阳学刊,2012(4):115.

[8]蒋海波.日本华侨与近代中国火柴业——以华中和华东地区为例的考察[J].华侨华人历史研究,2010(4):48.

陕西石峁遗址考古发现国内所见年代最早、数量最多的口弦琴

记者从5月21日在西安举办的石峁遗址出土口弦琴新闻发布会暨口弦琴首展开幕式上获悉,陕西石峁遗址考古发现不少于20件骨制口弦琴,其绝对年代距今约4000年,是目前国内所见年代最早的弦乐器,出土数量较多、出土背景明确、共存器物丰富,是中国音乐史上的重要发现。

陕西省考古研究院院长、石峁遗址考古领队孙周勇介绍说,在2016、2017连续两年的考古发掘中,石峁考古队在石峁遗址皇城台发现了数量巨大、品类丰富的各类遗物,包括陶器、骨器、石器、玉器等重要遗物。在数以万计的各类骨器中,考古人员甄别出一批重要乐器——口弦琴。

据介绍,石峁遗址骨制口弦琴都出土于皇城台东护墙北段上部的“弃置堆积”内,为皇城台使用期间由皇城台顶部弃置而来。石峁遗址出土的这批骨制口弦琴制作规整,呈窄条状,中间有细薄弦片,一般长约8~9厘米、宽1厘米多,厚度仅1~2毫米,初步统计不少于20件。与这些口弦琴一起发现的还有骨制管哨和陶制球哨。最新的测年数据显示,这些口弦琴制作于距今约4000年前。

口弦琴在我国先秦文献中被称作“簧”。现代口弦琴是中国最小的民族乐器,流行于我国蒙古族、羌族、回族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、满族,以及云南部分少数民族中。国外的爱斯基摩人、印第安人、北欧拉普人、北海道阿依努人等也擅用此类乐器。据介绍,中国早期乐器最为重要的发现是河南舞阳贾湖遗址出土的距今8000—9000年的骨笛,为早期管乐器。而石峁遗址骨制口弦琴绝对年代距今约4000年,数量达二十余件,是目前国内所见年代最早、数量最多的弦乐器,考古背景明确、共存器物丰富、结构完整、特征明确,是中国音乐史上的重要发现。孙周勇说,这些口弦琴可能承担着共同的功能——沟通人神天地。(来源:央广网)

——以口弦琴为例