有线广播,昔日农村的一道风景线

□ 何敏汉

20世纪70年代,苍梧县的广播网络普及到2970个生产队,占总队数97%,全县79373家农户安装了喇叭,占农户总数84.93%

上了五十岁的人,一定还记得《东方红》和《大海航行靠舵手》这两首歌曲,在20世纪60年代,广播喇叭在每天的早午晚都会播放这两首歌曲。

20世纪60年代末期,笔者随母亲下放到农村时就经常听广播,那时家家户户都安装有广播。生产队里设有广播室,有兼职广播员,村子里的高音喇叭架设在村中一棵高大的老树上,整个村子都能听到喇叭的声音。每天清晨6点钟,《东方红》乐曲准时响起,社员们听到歌声就起床。生产队长随即在广播里安排社员一天的工作。队长在广播里安排工作时,一般重复讲两遍,社员们都认真地听,生怕听漏了。

尚在农村小学读书的我,星期日和寒暑假都要参加生产劳动,由此养成了听广播的习惯。早上6点30分是全国各地人民广播电台联播,7点是广西电台新闻联播,7点30分的结束歌曲是《大海航行靠舵手》。社员们一大早就伴随着这首曲调明快、歌词形象生动的歌曲,迎着朝阳出工劳作去了。中午的广播从11点55分开始,12点30分结束。傍晚的广播从19点开始,播放的节目为广西电台新闻联播,晚上20点是全国各地人民广播电台联播节目。那时,社员们经常要挑灯夜战,在听完广播结束的歌曲《大海航行靠舵手》很久后,仍未能收工。后来,广播的结束歌曲改为《国际歌》。

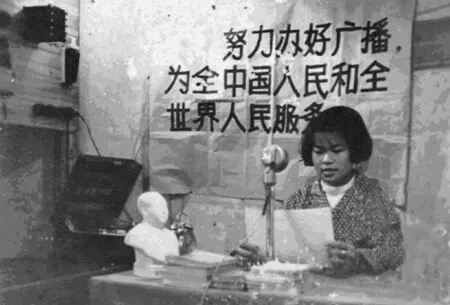

图为苍梧县夏郢公社广播站广播员在广播。

平时,广播节目里播放的大都是“八大样板戏”里的革命歌曲。由于经常听广播,我萌发了写新闻稿的念头。1974年,尚在中学读书的我,写了一篇报道当地大种野生绿肥改良土壤的稿件。稿件投到苍梧县广播站后,不久就被采用了,听着广播里的播音员念着自己写的稿件,我心里美滋滋的,同时,我写稿的热情也被激发了。

中学毕业后,我到农村插队,当了生产队的“队干”,经常要到大队参加公社和苍梧县召开的三级干部电话会议,那时的电话会议就是通过有线广播(与电话共用线路)来收听的。这在当时,也着实减少了农村干部参加会议来回奔波之苦。此外,为了普及广播知识,各基层单位都购买有《农村有线广播》一书,发给大家学习。在物质匮乏、文化生活单调和信息闭塞的年代里,有线广播就是农村人了解外界信息的一个重要工具和窗口。

据载,梧州市的农村广播始于20世纪50年代初,其中起步较早的是苍梧县。1952年,苍梧县委购置电子管收音机一台,每天由专人负责抄录中央人民广播电台新闻,提供给领导参阅,重要新闻用大字报或油印发至区乡。1956年,苍梧县委宣传部选派人员参加广西广播技术培训班,并着手进行广播站的筹建工作。同年10月,苍梧县安装了一台250瓦扩音机。1957年1月1日,苍梧县广播站成立,并正式广播。建站之初,工作条件非常艰苦,仅有播音员、技术员各一人,站长由苍梧县委宣传部部长兼任。

1958年8月,苍梧县东安公社建立了广播放大站。随后,苍梧县先后有10个公社建立广播放大站。20世纪60年代初,由于经费和电力不足,加上正值三年困难时期,部分公社的广播放大站停播。1965年,随着工农业生产好转,广播逐步恢复。同年9月,毛泽东主席作出了“努力办好广播,为全中国人民和全世界人民服务”的重要指示,随后全党全民开始了大办广播的热潮。各公社雷厉风行,迅速响应,筹措资金,苍梧县在很短时间内恢复了广播站,并新建了一批广播站。苍梧县夏郢公社广播站是办得比较好的一个广播站,该站配备了三四名工作人员,配置有扩音机、电唱机和转播机等设备,自办广播节目,每逢春耕生产、夏收夏种、秋收冬种和一些重要的工作,都要通报生产进度。进入20世纪70年代,苍梧县广播站增置扩音设备,县城架设高音喇叭,各单位安装舌簧喇叭。全县206个大队中有134个大队建立转播站以及扩音器138台。广播网络普及到2970个生产队,占总队数97%,全县79373家农户安装了喇叭,占全县农村总户数84.93%。

一位当年在广播站工作的“老广播”回忆说,20世纪60年代到70年代,是有线广播最辉煌的年代。那时,农村几乎家家户户门前的屋檐下,都挂着一个广播喇叭箱。在当时,村村寨寨的大喇叭和家家户户的小喇叭,是农村最亮丽的一道风景,听广播成为人们普遍的消遣方式。