水污染防治,如何走向“深蓝?

■文/ 马金波

中国是水资源短缺的国家,人均淡水资源仅为世界平均水平的1/4,在世界上位列110位,近年来全球变暖、气候变化异常、人为浪费和污染更加重了这一情况。如何高效解决水污染问题、避免更大的水资源危机成为摆在我们面前不可回避的课题。

2015年2月,中央政治局常务委员会会议审议通过《水污染防治行动计划》,同年4月全文发布实施。至此,中国水污染防治工作步伐进一步加快、涉及范围广、层次深、要求严,水污染防治走向“深蓝”。

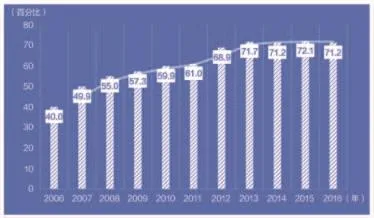

图1 中国2006年-2016年地表河流水质优良比例

一、近年来中国水质变化趋势

2016年《中国环境状况公报》报告全国地表水1940个评价、考核、排名断面(点位)中,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类分别占2.4%、37.5%、27.9%、16.8%、6.9%和8.6%。6124个地下水水质监测点中,水质为优良级、良好级、较好级、较差级和极差级的监测点分别占10.1%、25.4%、4.4%、45.4%和14.7%。地级及以上城市897个在用集中式生活饮用水水源监测断面(点位)中,有811个全年均达标,占90.4%。春季和夏季,符合第一类海水水质标准的海域面积均占中国管辖海域面积的95%。近岸海域417个点位中,一类、二类、三类、四类和劣四类分别占32.4%、41.0%、10.3%、3.1%和13.2%。

中国近年来水质变化趋势以地表河流水质为例,2016年地表河流断面优良(Ⅰ-Ⅲ类)比例为71.2%。而在2006年,这一比例仅为40%。中国2006—2016年地表河流水质优良比例见图1。

图中可以看到,十余年间地表河流水质优良比例从40%上升到71.2%,上升了31.2%,水质好转明显。但2012年以来水质改善比例上升趋缓,进入平台期,且有波动,水质波动是客观规律。

二、水污染防治面临的问题

1、水污染防治的“边际效应”显现

2012年以来中国地表河流水质优良比例维持在70%左右,水污染防治“投入-产出”趋于稳定,宏观上来看水污染防治的“边际效应”逐步显现,若想水质持续改善则需要大幅增加投入,而产生的直接效果却不如以前明显,水污染防治越加困难,逐渐进入“深水区”,这也对应了2012年以来水质改善比例上升趋缓,进入平台期这一事实。

2、中国水污染源控制不均衡

集中排放源方面,20世纪90年代中国从治理淮河开始,陆续出台了多项水污染防治的专项规划,在这一阶段,水污染防治规划的数量显著增加,专业、细化程度不断提高。水污染控制规划方法主要为目标总量控制模式,控制指标主要为化学需氧量和氨氮,主要污染控制对象为工业污染与城镇生活污染。集中排放污水收集、处理,以0.4-1.0元/吨的处理成本,降低化学需氧量、氨氮,处理悬浮物等能收到显著效果,而随着水质排放标准的提高,需要投入成倍的物力、财力,使用深度处理技术,水质才能得到提高。2015年中国环境统计公报显示,全国废水排放总量达到735.3亿吨,城市污水处理能力已达到1.4亿立方米/日,“十三五”末期城市、县城污水集中处理率分别则要求达到95%和85%。

对于农业面源,污染防治长期缺失,大量农药、兽药、化肥进入自然水体,既加重水体富营养化、水污染,更导致水生态失衡。

高风险源防控方面,要严控高风险源,否则一旦失控将造成严重后果,如2007年太湖蓝藻污染事件,造成无锡午安自来水污染,生活用水和饮用水短缺;2010年福建省紫金矿业集团有限公司铜酸水渗漏事故,造成汀江流域严重污染;2014年12月25日,南京居民家中的生活用水中检出含有阿莫西林等抗生素。

3、水污染防治观念加强但为经济让步思想依然存在

环境保护是中国的基本国策,习近平总书记说过,“不能吃祖宗饭、断子孙路,用破坏性方式搞发展”“绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展”。可见,在环境保护与经济发展相冲突时,要“算大账、算长远账、算整体账、算综合账”,绿水青山不能“让步”经济利益。

长久以来,尤其是改革开放以来,中国对环境保护的实际投入不足,水资源一直作为经济增长的基础资源不断地被消耗,却没有得到相应的修复和补充,也没有享受到经济增长的红利得到有效的保护。社会发展需要水资源,经济建设需要水资源,但经济发展与污染防治必须双向并举。大力推行循环经济理念与措施,从源头上节约每一滴水,控制工业污染,提高资源和能源的利用率,减少污染的产生和排放,实现经济效益与环境效益并重。

党的十八大对生态文明建设作出顶层设计,水污染防治,要转变发展理念,引入生态工业园等理念,推动绿色发展。加强对水污染和环境保护的法治,更应坚持科学发展观,大力建设生态工业、生态农业。十九大更加明确提出“像对待生命一样对待生态环境”,为环境保护,水污染防治指明了方向。

4、水污染防治法律法规有待进一步加强、完善

1973年中国颁布第一个国家环境标准《工业三废排放试行标准》,1979年颁布的《中华人民共和国环境保护法(试行)》授权国务院环境保护机构会同有关部门拟定环境保护标准,1984年的《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订)、2003年《清洁生产促进法》、2015年 《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)以及相应的水质标准、排放标准、分析标准的出台无一不反映了中国在生态文明建设中的巨大进步。但是中国水污染防治法律法规体系结构仍然不平衡,不能包含经济生活中出现的需要进行环境保护的大量客观事实,偏重于污染防治,对自然资源保护涉及少,缺少配套的条例、实施细则、环境标准。近年随着环保法律法规标准的加强,有所改观,但仍需要进一步的加强、完善。

三、关于水污染防治趋势的思考

1、水污染防治触及深层

近年来,随着中国环境保护力度的不断加强,水污染防治工作逐步加深,已从宏观到微观、国家到地方、群体到个人,环境保护从边缘化转变为热点。

从国家环境质量监测网地表水国控断面数量来看,国控断面数量大幅增加,从2003年的760个、2012年的972个到2016年的2767个,增加了264%,涵盖了全国各大流域干流、重点支流、大型湖库以及百姓身边的小河、小沟;从污染源控制来看,截至2015年,全国城市、城镇污水集中处理率分别超过90%、85%,向最后的100%冲刺;农业面源得到重视,在《水污染防治行动计划》中明确要求推进农业农村污染防治、控制农业面源污染;从人民群众环保意识上看,2016年全国“12369”环保管理平台共接到举报263009件,而2017年1-6月就接到公众举报234913件。环保意识得到加强;从管理上看,多方面进行强力监管并启动严格问责制,“中央环保督察”“河长制”等管理机制的建立为水污染防治提供制度、管理基础。

2、水质监测、评价体系将进一步完善

中国地表水水质监测、评价按照《地表水环境质量标准》采用单因子法进行评价,体系较为单一,不能完全满足复杂的客观情况及环境管理需求,需要进一步完善水质及污染源监测、评价体系。水质评价方面起步较早的美国依据《清洁水法》建立了一套主要包括8个类别基准的水环境质量基准体系,开展了水生生物基准、人体健康基准、营养物基准、沉积物质量基准、细菌基准、野生生物基准和物理基准等方面的研究。另外,中国应建立开放式的水环境质量标准体系,逐步建立行业污染物特征库,对集中排放工业源、农业源进行监管,进行水污染源解析。

3、依靠科技创新为水污染防治提供技术支持

中国从20世纪70年代开始水污染防治规划的研究,从“七五”期间的针对高浓度、难降解有机废水的厌氧生物处理技术研究,80年代初氧化塘技术的研究与应用;80年代末的高效好氧生物流化反应器的研究与产业化应用;90年代膜生物反应器的基础研究,到目前的水环境监测生物传感技术的研发与应用,已经形成了以污染物目标总量控制技术为主的规划技术体系,并针对确定的污染物总量控制指标,制定重点流域水污染防治规划,为水资源回收、水体修复、水污染防治提供了有力技术支撑。

4、水污染防治依法行政,长效机制得以建立

2016—2017年,中央派出环保督察组代表党中央、国务院对各省(自治区、直辖市)党委和政府及其有关部门开展环境保护专项督察;2016年国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》,全国统一性的排污许可证管理制度确立;2016年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,中国省级行政区党委或政府的“一把手”将直接担任“河长”,建立“河长”制度;2016年原环境保护部制定并发布了《水环境质量分析及预警工作方案》,建立水环境质量预警机制;2016年原环境保护部与各省级人民政府签订了水污染防治目标责任书,分流域、分区域确定目标任务,建立了水污染防治综合督导机制。随着一系列法律法规的实施,《水污染防治行动计划》的落实,中国建立起一系列的长效、可持续的机制,为水污染防治长期性、有效性得以保障。

5、水污染防治成为新的经济增长点

通过水环境保护倒逼经济结构调整,优化空间布局,推进循环发展、提高用水效率、完善经济政策、发挥市场机制,将加快实现经济结构转型升级,推动建立新的发展模式。环保产业市场的扩大将拉动治污投资力度,提升污染治理科技、环保装备研制和产业化水平等措施,将带动环保产业新增产值。原环境保护部运用国际通行的模型对水污染防治实施影响做了预测评估,预计可拉动GDP增长约为5.7万亿元,其中直接贡献占13%,累计增加非农就业约390万人,对稳增长、调结构及经济社会可持续发展具有重大意义。

四、结束语

当前,中国水环境改善明显,但形势依然严峻,中国全国地表水国控断面中,仍有近1/10丧失水体使用功能(劣于Ⅴ类),24.6%的重点湖泊(水库)呈富营养状态。不少流经城镇的河流沟渠黑臭,饮用水污染事件时有发生。水污染危害广,治理周期长,难度大,水污染防治需要依靠深化改革、创新加以推进,水污染防治需走向“深蓝”。