大中型灌溉排水泵站现代化建设探讨

许建中,李端明,李 娜,龚诗雯,潘 博

(中国灌溉排水发展中心,100054,北京)

一、灌排泵站发展概况

新中国成立60多年来,我国机电灌排事业获得迅猛发展,机电灌排泵站的数量、装机功率及灌排面积均居世界首位。泵站比较集中的省份及地区,已初步形成了以大型泵站为骨干的抗旱灌溉、抗洪除涝及跨流域调水工程体系及以中小型泵站为主导地位的地区性灌溉和除涝工程网络。

灌排泵站基本分布在灌区或涝区,是农业生产、农民增收和区域环境改善的重要基础设施。灌排泵站特别是大中型泵站的发展,已经成为我国灌溉排水网络的骨干和支柱工程。目前全国机电灌溉排水面积约6.40亿亩(1 亩=1/15 hm2,下同),有力提高了各地抗御自然灾害能力,对保证农业稳产高产,保障国家粮食安全、供水安全、防洪安全等起到了关键性作用。特别是在我国黄河上中游地区,水低地高,长年干旱少雨,不仅农业生产条件极差,而且农村饮水极其困难,因此在建设高扬程、大流量提灌泵站的基础上,建成了一大批提水灌区,为改善该区域人类生存条件和农业生产条件等发挥了巨大作用。

我国灌排泵站大多数建于20世纪80年代及以前,限于当时经济、技术条件,存在建设标准低、设计不合理、工程不配套、调控手段落后等“先天不足”问题,加之建成投入运行后维修养护长期投入不足,存在工程年久失修、设施设备老化严重、效益不断衰减、管理单位难以为继等困境。进入21世纪,灌排泵站存在的问题得到了中央及各级地方的高度重视,2005年以来连续9年的中央1号文件关注灌排泵站更新改造问题;2006—2008年国家投入68亿元,对湖北、湖南、江西、安徽等省大型排涝泵站进行了更新改造;2009年以来,国家规划投资180亿元,目前已投入资金160亿元,对全国251处大型灌排泵站已进行或正在进行更新改造,改造泵站1 936座,装机12 100台,装机功率298万kW,设计流量13 480 m3/s。更新改造后,泵站灌排能力、装置效率、运行安全稳定性等大幅度提高,泵站能耗、运行成本等有效降低,运行调控能力及手段普遍增强,泵站环境及运行管理条件得到极大改善。

但是受投资水平、管理能力等因素制约,与世界发达国家和国内其他行业泵站的技术水平相比,目前我国大中型灌排泵站的自动化与信息化水平仍然较低,在整体技术水平、现代化水平等方面还存在一定差距。

二、灌排泵站现代化建设的意义

1.灌排泵站的作用

灌排泵站是灌区工程的重要组成部分。在提水灌区,泵站作为灌区的水源工程,是灌区中一个或多个点,点与点之间、点与农田之间通过输水渠道连接,发挥灌溉农田的作用;在自流灌区,泵站作为一个或多个点,点与农田之间、点与点或点与承泄区之间通过排水沟道连接,发挥排除农田灌溉尾水、涝水、渍水和降低地下水的作用。

灌区是我国主要的商品粮生产基地,也是经济作物的重要生产基地,灌排泵站有2/3以上分布在广大灌区中,是灌区建设的重点。据分析,通过在土地资源和水资源条件较好的地区规划和开工一批新的灌排泵站,同时对现有灌排区中的灌排设施特别是大中型灌排泵站进行更新改造,将进一步扩大灌排面积,恢复和改善农业灌排条件,同时配合种子和农业先进科学技术,提高单产水平,可实现我国新增千亿斤粮食生产能力的目标。由此可见,灌排泵站的建设和发展是实现我国粮食战略目标的重要措施之一。

近年,国家加大了大中型灌区续建配套与节水改造建设力度。2009年国家实施了大型灌排泵站更新改造,改造的251处大型灌排泵站中,有151处泵站位于全国800个粮食主产县中。泵站通过更新改造,提高了灌区的灌排标准,改善了灌溉排水条件,恢复和改善了灌排面积5 170多万亩,新增粮食生产能力约60亿kg,使目前已建成和已完成续建配套与节水改造的灌区工程效益得到整体发挥,从而保证了国家粮食安全、供水安全、防洪安全,促进了我国经济社会可持续发展。

2.灌排泵站现代化建设的必要性

党的十九大报告提出“加强水利等基础设施网络建设”。2018年中央1号文件提出“加强农田水利建设,提高抗旱防洪除涝能力。实施国家农业节水行动,加快灌区续建配套与现代化改造”。2018年水利部出台《深化农田水利改革的指导意见》,强调“加快大中型灌区续建配套与现代化改造”。实现灌区现代化改造,是提高灌区管理水平、实现水资源优化配置与节约的必然要求,而灌排泵站作为灌区中的一个或多个点,集“机、电、水、控”于一体,与其他水利工程相比,一是泵站依靠动力机械提水,技术含量高,需要现代化设施来装备泵站,以保证泵站实现安全、高效、经济运行;二是泵站能源消耗大、运行成本高,需要实现泵站现代化管理,以提高管理水平,降低运行成本,从而减轻农民水费等负担;三是泵站能适应各种复杂地形,应用范围广,需要实现泵站现代化调度与调控,即梯级泵站或区域泵站群的优化调度和泵站内机组优化运行,以达到优化配置水资源、节约水资源和节能的目的。

灌排泵站发展始终与我国农业机械化、农村电气化的发展紧密结合,而且引领了我国农业机械化、农村电气化的发展。20世纪50年代,我国农业机械化几乎是一片空白,以锅驼机、煤汽机或柴油机为动力的泵站建成后,带动了我国农业机械化的发展;20世纪60、70年代,我国兴建了一大批中小型电力灌排泵站,1963年我国建成第一座大型灌排泵站——江都一站后,长江中下游的江苏、湖北、湖南和黄河上中游的山西、陕西、甘肃、宁夏等省(自治区)陆续兴建了一批大型泵站,电力灌排泵站的建设,促进了农村电网的建设,从而带动了农村电气化的发展。因此,在实施灌区现代化改造的同时,实施灌排泵站现代化改造,以点带面促进灌区现代化建设十分必要。

三、灌排泵站现代化建设目标与标准

1.灌排泵站现代化内涵

灌排泵站现代化是指在灌溉排水领域用现代的思维转变人类传统的灌排观念,广泛采用先进的科学技术、现代的工艺设施、新型的设备仪器、科学的管理方法和网络化的信息管理系统、智能化的运行调控系统装备来管理灌排泵站,提高泵站装置效率,降低泵站运行能耗及管理成本,优化配置和高效利用水资源,建立供需协调发展的运行机制和决策科学化、自动化、信息化的管理体制,实现灌区及灌排泵站可持续发展。灌排泵站现代化是一个相对概念,而且随着社会经济发展和技术进步有新的发展和变化。灌排泵站现代化是有起点的,即我国灌排泵站建设的总体水平与国际先进水平接近之时,但它是没有终点的过程。

2.灌排泵站现代化建设目标

灌排泵站现代化建设的目标是:适应灌区及其受益区经济社会现代化建设需要,建立保障经济社会发展的水资源优化配置与泵站运行节能体系,建立与新时代中国特色社会主义农业农村发展相适应的灌排发展服务体系,逐步建成布局合理、功能完备、高效运行、调度优化、安全经济、环境优美、职工队伍稳定且技能全面、行业可持续发展的灌排体系。

3.灌排泵站现代化建设标准

借鉴发达国家和我国发达地区经验,结合灌区、灌排泵站现代化建设的标准与要求,大中型灌排泵站现代化建设标准主要包括安全保障、灌溉排水、管理与服务、效率与效益、环境与绿化等5个方面。

(1)安全保障

①泵站防洪标准。设计流量(≥200 m3/s)或装机功率(≥3万 kW)的泵站,主要建筑物达到100~50年、次要建筑物达到30~20年的设计防洪标准;设计流量(<200 m3/s,≥50 m3/s)或装机功率(<3万kW,≥1万kW)的泵站,主要建筑物达到50~30年、次要建筑物达到30~20年的设计防洪标准;设计流量(<50 m3/s,≥10 m3/s)或装机功率(<1万 kW,≥0.1万kW)的泵站,主要建筑物达到30~20年、次要建筑物达到20~10年的设计防洪标准。

②建筑物与设备完好率。建筑物完好率应达到95%以上,其中主要建筑物的评级应达到《泵站技术管理规程》(GB/T 30948)中规定的一类建筑物标准;设备完好率应达到100%,其中主要设备的评级应达到《泵站技术管理规程》(GB/T 30948)中规定的一类设备标准。

③配套工程及安全设施。泵站配套工程及设施应齐全、完善;观测、监测、消防等设施应齐全、功能完备;工程应无安全隐患。

(2)灌溉排水

①灌溉排水标准。泵站灌溉排水标准应达到《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288)的规定;泵站实际流量应大于泵站设计流量的95%。

②泵站自动化。建立符合泵站运行实际的计算机监控、视频监视系统,满足泵站机组的自动开停机、运行参数与状态的自动监测、设备的控制和保护、视频监视、运行调度等要求,逐步实现泵站运行调控、设备状态检修的智能化。

③供排水量。灌溉泵站年供水量应满足灌区或泵站受益区当年用水计划量或抗旱灌溉实际需水量的要求;排水泵站应满足灌区或泵站受益区当年排涝、排渍、降低地下水的排水量要求。

④安全运行率。泵站安全运行率应达到98%以上。

⑤工程配套。泵站受益区灌排体系布局合理、配套完善、功能完备。

(3)管理与服务

①管理体系。泵站管理机构对泵站工程运行管理应职责清晰;人员应定编定岗,且满足泵站工程运行管理的需求;应实行“管养分离”(包括内部“管养分离”),人员竞争上岗,建立健全岗位责任制。

②管理制度。建立健全泵站管理、运行、养护维修、调度及安全等管理制度体系。

③管理能力。建立泵站信息管理系统,满足泵站运行信息管理、工程安全监测信息管理、视频监视信息管理、水雨情监测信息管理、优化运行管理、调度计划与优化调度管理、水费征收管理、工程信息管理、办公自动化管理等要求。

④运行管理人员水平。泵站运行管理人员中大专及以上学历的技术与管理人员占职工总数的90%以上;大型泵站技术负责人具有高工及以上技术职称,中型泵站技术负责人具有工程师及以上技术职称,技术人员职称、技术工人技术等级结构合理;泵站运行管理人员培训制度化,职工培训率(含内部培训)达到50%以上。

⑤灌溉排水服务。根据受益区农业生产要求适时提供灌溉排水服务,或根据农业农村防洪排涝要求及时提供排水服务;建设管理与信息公开网站,及时向用水户提供灌溉运行计划、灌溉流量、灌溉水量、水费征收等信息,及时向社会公开排涝开机情况、排水流量、排水量、水位等信息,做到泵站运行管理公开透明。

⑥泵站运行管理费和养护维修费。泵站运行管理经费和养护维修经费应有政策保障,且满足泵站运行管理、养护维修需要;水费征收与运行管理费和养护维修费支出实行“收支两条线”管理;单位财务收支平衡率不应低于1.0。

⑦更新改造。泵站应用工程及设备更新改造规划,按《泵站技术管理规程》(GB/T 30948)、《泵站安全鉴定规程》(SL 316)等标准开展安全鉴定工作;及时对老化、失去功能、发生重大事故、存在安全隐患的工程及设备,按泵站安全鉴定结论进行更新改造或技术升级。泵站工程及设备更新改造经费应有政策保障且能及时到位。

(4)效率与效益

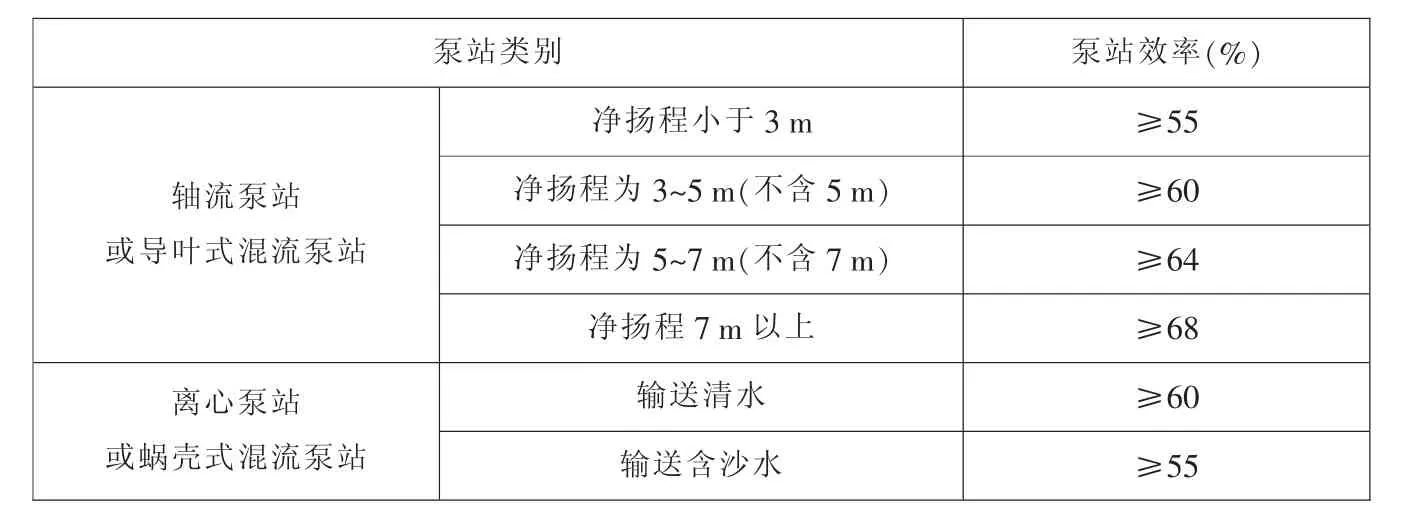

①泵站效率。泵站效率应符合表1的规定。

②能源单耗。泵站能源单耗应符合下列要求:a)对于电力泵站净扬程小于3 m的轴流泵站或导叶式混流泵站和输送含沙水的离心泵站或蜗壳式混流泵站,能源单耗不应大于4.95 kWh/ktm;其他泵站能源单耗不应大于4.53 kWh/ktm。b)对于内燃机泵站能源单耗不应大于1.28 kg/ktm。c)对于长距离管道输水泵站,能源单耗在“a)、b)”规定的基础上适当降低。

③泵站供排水成本。泵站供排水成本不宜高于同类泵站的供排水成本,或不宜高于本泵站前3年的平均供排水成本(人员工资、电费等价格上涨而增加供排水成本部分除外)。

④泵站效益。在灌区或泵站受益区灌排体系完善的前提下,泵站有效灌溉、排水面积不应低于设计灌溉、排水面积,实际年度灌溉排水及其他效益不应低于设计时测算的灌溉排水及其他效益。

(5)环境与绿化

泵站环境与绿化标准应根据泵站所处区域及区域经济发展条件、周边环境绿化建设等情况合理确定。

表1 泵站效率规定值

①泵站生产、管理区环境与绿化建设。建设中应根据泵站及当地条件,泵站区及进出水渠沿线按照园林化标准统一规划设计,通过花草、树木配置,实现环境的绿化、美化和亮化。泵站站区及进出水渠沿线的绿化面积率应达到80%以上。

②交通基础环境改善。泵站进厂道路及内部交通按有关标准修建,达到路面硬化、路基坚实、路面宽敞平整的要求。

③泵站噪声环境控制。主泵房电机层采用新型节能电动机及机电设备,噪声小于 110 dB(A),值班地点噪声小于 80 dB(A);中控室、微机室和通信室采用计算机控制,噪声小于60 dB(A);泵站室外噪声小于40 dB(A),对周边环境不造成噪声污染。

四、实现灌排泵站现代化的措施

1.抓好法制建设

强化依法行政,推进依法治水工作。国家及地方在水利现代化方面应形成系统化、网络化的法规及政策支持体系。法制建设包括政策层面、规范层面、调度运行层面、技术层面等。目前,有关针对泵站现代化建设方面的法制建设还需进一步完善和加强,需要水行政主管部门、泵站主管部门和泵站管理单位多呼吁和争取,以得到政府支持和理解,为泵站现代化建设争取良好的法制环境。

2.规范泵站管理

根据国家及行业有关政策法规,结合实际进一步完善泵站管理、运行、养护维修及安全等规章制度,建立健全岗位责任制、分配、考核、培训、奖惩等管理制度。2016年水利部发布的《水利工程管理考核办法》和《泵站工程管理考核标准》内容涵盖了泵站运行与管理的各方面,实践证明,通过考核的泵站管理单位工程面貌发生了很大变化,工程管理水平大幅度提高,抗灾能力明显增强。

在规范管理的同时,要进一步深化管理体制改革,这也是解决泵站管理单位的现实问题、实现工程良性运行的迫切需要。自2002年国务院《水利工程管理体制改革实施意见》颁布实施后,各地开始实施泵站工程管理体制改革,取得了许多成功经验。但是,在改革中也遇到一些困难,包括经费落实难、维修管养经费到位难等。解决改革中存在问题的途径,一要按党的十九大报告关于进一步深化改革的精神,着力增强改革的系统性、整体性、协同性;二是进一步作好宣传工作,让政府及社会各阶层认识到泵站在保障国家粮食安全、供水安全、防洪安全等方面的重要地位及作用,尽快出台相关文件;三要协调部门关系,争取财政支持和扶持,保障泵站运行管理和维修养护资金足额到位,并建立泵站大修基金制度,以改变泵站因缺乏维修经费而年久失修的困境。

3.推进泵站更新改造

应建立大中型灌排泵站更新改造经费长效投入机制,编制大中型灌排泵站更新改造规划,及时对经过安全鉴定的工程及设备老化泵站进行更新改造,以提高泵站效率及降低能耗,为实现泵站现代化创造良好条件。

泵站更新改造中,还应加大新技术推广应用力度。一是大力推广应用新技术、新设备、新材料,全面提升泵站的科技含量;二是针对泵站运行管理中发现的一些技术问题开展研究;三是注重理论应用研究等工作,把科研成果运用到泵站工程管理、运行、养护维修和更新改造中,提高泵站的技术装备水平。

4.加强泵站信息化、智能化建设

应在2009年全国大型灌排泵站信息化建设试点的基础上总结经验,扩大大中型灌排泵站信息化建设试点范围或全面推行泵站信息化建设,建立泵站数据库,开发灌排决策支持系统,有条件的泵站还应在泵站自动化与信息化建设的基础上,应用物联网、大数据等技术,开展以泵站运行调控、设备状态检修为主要内容的泵站智能化建设,努力实现由机械化泵站向数字化、智能化泵站迈进,以全面提高泵站现代化水平,提升泵站更新改造后的运行管理、调度及输配水能力,更好地为农业生产服务。

5.健全服务体系

一是抓技术培训,培养专业人才。建立统一规划部署、分级实施的技术培训网络,国家和省级以培训技术骨干为主,如办骨干泵站站长培训班、自动化与信息化技术骨干培训班等短期培训班;地市及县级着重加强县(市、区)及乡镇机电灌排泵站技术人员及从业人员的培训力度,特别是一线操作人员应采取集中脱产形式进行专业培训,培训人员通过有关专业考试后颁发上岗资格证。在培训的基础上,逐步推行上岗证制度,大中型泵站一线操作人员要全部实行持证上岗。二是启动再教育工程,提升人员素质。要制定政策,鼓励职工接受再教育,提升人员素质;开展多种形式的职工技能竞赛活动,提高职工的技术水平和实际操作能力。三是完善技术服务网络,确保技术服务质量。灌排泵站发达的县(市、区)应设置灌排管理机构,乡镇水利站应设置专门的机电灌排技术管理等岗位,主要负责当地灌排泵站的年度运行、养护维修、更新改造等计划编制,安全运行和养护维修的督促检查及技术指导,泵站运行调度,技术培训及技术考核等工作。 ■

[1]中华人民共和国水利部.2016全国水利发展统计公报[R].2016.

[2]韩振中.大型灌区现代化建设标准与发展对策[J].中国农村水利水电,2013(7).

[3]刘仲桂.水利现代化的内涵及其实施的研讨[C].2003年专家论坛论文及有关材料选编,2013.