朱自清与西南联大二三事

■颜野

国立西南联合大学,简称西南联大,1937年抗战全面爆发后,虽然很多热血青年投身于前线参加战斗,但是,国家的基础教育仍然不能放弃,前线战斗固然重要,但是培育祖国未来人才的事业依旧要砥砺前行。8月,国民政府教育部决定,由北京大学、清华大学、南开大学组成国立长沙临时大学,迁至湖南。1938年2月,临时大学西迁云南昆明,4月更名为国立西南联合大学,抗战胜利后,1946年西南联大停止办学。西南联大虽然仅有短短8年的办学时间,前后任教的教授有朱自清、闻一多等300余人,培养了学生有8000余名,2500名毕业生,他们都是各个学科、专业的泰斗、顶级专家,其中有杨振宁、李政道2人获得诺贝尔奖(物理学奖);赵九章、邓稼先等8人获得两弹一星功勋奖;黄昆、刘东生、叶笃正、吴征镒4位国家最高科学技术奖获得者;宋平、彭佩云、王汉斌等人成为国家领导人。无论在学术成果还是在人才培养上都取得了丰硕的成绩。

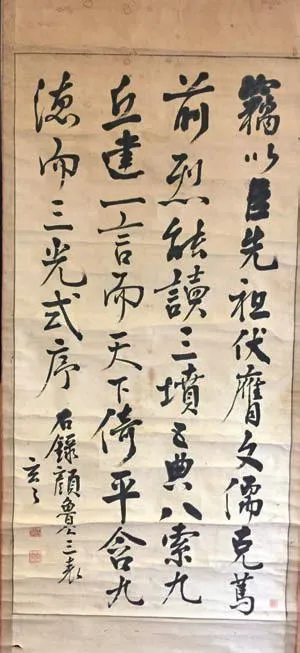

最早认识朱自清先生是在中学课本中学习朱先生的散文《背影》,文章中所描绘的父亲虽然朴实无华却让人感动,使人不由自主地联想到自己的父亲。后来,笔者有幸见到一幅李群杰①收藏的朱自清先生的书法条幅,该条幅高为136cm,宽为68cm,是朱自清先生于上世纪40年代在昆明西南联合大学时书写的。其内容是朱先生录颜鲁公三表“窃以臣先祖伏膺文儒克笃前烈能读三坟五典八索九丘达一言而天下倚平含九德而三光式序。右录颜鲁公三表玄玄,钤朱自清白文印一枚;李群杰收藏印一枚。”云南人李群杰怎么会收藏到朱自清先生的书法呢?原来,朱自清在昆明待了8年,在西南联大任文学系主任,朱先生的作品留在昆明也是情理之中。

朱自清与南湖诗社

朱自清(1898-1948年)原名自华,号秋实,字佩弦,原籍浙江绍兴。1925年,朱先生任清华大学中文系教授,1931年留学英国,1932年回国后,先后担任清华大学、西南联大教授,中国文学系主任。

朱自清于1938年春随校迁往云南,由于昆明校舍不敷,西南联大将文学院和法商学院迁于蒙自上课,朱自清住在蒙自海关大院中一间10平方米左右的小平房里度过了5个月。在蒙自分校任教期间,应学生的请求,朱自清和闻一多教授欣然同意担任群众文学社团“南湖诗社”的导师。蒙自城边有一个较大的湖,称为南湖。南湖不仅是蒙自最优美的风景区,还是蒙自历史文化的见证与缩影,闻名遐迩的云南过桥米线②传说就产生在南湖。南湖风景优美,常有文人墨客攻书读诗于此,象征蒙自文风之地,是一湖文化。西南联大蒙自分校的校舍正好位于南湖周围,师生们每天与南湖朝夕相处,而对于这些从战火中漂泊而至的人来说,南湖给予他们的心理慰藉是无以形容的,甚至在他们眼里,蒙自南湖恍如北平。闻一多把蒙自誉为“世外桃源”,钱穆 每日必至湖上,“常坐茶亭中,移晷不厌”,陈寅恪欣然命笔:“风物居然似旧京,荷花海子忆升平……”,1938年,在朱自清和闻一多支持下西南联大文学社团——南湖诗社在蒙自分校诞生。

朱自清先生书法条幅

南湖诗社成立后以朱自清与闻一多为导师,成员均为文学院学生,有向长清、穆旦、林蒲、赵瑞及、赵瑞蕻、刘绶松、周定一、陈士林、刘重德、李敬亭、陈三苏、周贞一、高亚伟、李鲸石等20多人。南湖诗社尽管命运短暂,仅存在了3个月,但却成为我国许多优秀诗人的成长摇篮,也是许多专家的学艺之地。朱自清先生在南湖诗社全体社员大会上谈到:“新诗前途是光明的,不过古诗外国诗都得用心学”,他还强调,“新诗应有一定形式,有相宜的格律,要注重声调韵脚,新诗形式问题值得不断探索”,很有指导性。南湖诗社共出壁人报4期,发表诗作数十首,由于分校初创,校内粘贴物少,更由于诗作反映出社会现实和师生的心情,并有一定的艺术水准,吸引了不少师生驻足观看,产生了较大共鸣。有些诗无论从内容和艺术上看都是上乘之作,如:赵瑞蕻的《永嘉籀园之梦》长二三百行,充满浪漫才情,被朱自清称为“一首力作”;林蒲的《怀远(二章)》,《忘题》等具有浓厚的现代主义气息,开西南联大现代主义诗歌之先河;周定一的《南湖短歌》传诵蒙自数十年……很多诗人当时创作的诗歌如《我看》《园》《太平在咖啡馆里》③等不仅成为作者的代表作品,甚至可以放入中国现代优秀诗歌的行列。遗憾的是,由于壁报不能流传,社员在壁报上发表的诗歌未能全部存留下来。今天我们能够见到的作品,是后来发表在报刊上和作者另行保存下来的。南湖诗社存在时间虽然不长,却哺育和锻炼了一些青年,他们后来成为了著名的学者。如查良铮(笔名穆旦),去世前是南开大学的教授,译著诗文颇多;赵瑞蕻是南京大学知名教授;刘绶松是武汉大学教授,他的《中国新文学史初稿》是中国较有影响的著作;周定一是中国社会科学院语言研究所研究员,在语言文字学方面贡献颇多;刘重德教授任教于湖南师范大学,李敬亭教授在河南大学,都是译著方面的专家;林振舒、陈三苏都在美国任教授等等。

朱自清与西南联大校歌

西南联大成立不久,朱自清从蒙自来到昆明。1938年7月3日教育部要求各大学都要有自己的校歌校训,为此,在1938年10月召开的联大常委会上决定成立“编制本校校歌校训委员会”,聘请冯友兰、朱自清、罗常培、罗庸、闻一多为委员,并由冯友兰为该会主席。从人选来看,学校领导对这项工作十分重视,所有委员都是学校一流的学者,著名教授。罗庸和冯友兰分别创作了《满江红》《西山苍苍》,10月30日,分别提交校歌校训委员会两首校歌初稿。朱自清在日记中记下,“通过罗的词,但未通过曲。”朱自清想起在国立浙江大学任教的张清常教授,建议让张清常谱曲,并写信嘱咐他为联大校歌谱曲,在两份歌词上分别写有罗庸和冯友兰的名字。由于张清常更喜欢《满江红》,就只给《满江红》谱了曲,并于1938年年底寄回西南联大。1939年6月校歌进入评审阶段,6月30日,校歌委员会再次开会,五位委员中有三位认为,张清常的曲谱更好,还说“曲调比歌词更重要”。最后,委员会决定用张清常的曲谱,也就等于接受了《满江红》。1939年7月11日,西南联大常委会第112次会议决议,通过校歌校训委员会上呈的校歌《满江红》。歌曲富有感情旋律,激扬悲壮,对联大师生产生了极大的鼓舞作用。歌词“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。”这首气壮山河、光照日月的《满江红》,跟岳飞的那首名作,几有异曲同工之妙!格调沉郁激昂,几十年过去,现在联大校友每当聚会,必定要高唱校歌。在庆祝西南联大成立50及65周年时,杨振宁两次题辞:“中兴业,须人杰”。联大校歌对联大师生影响之深,可见一斑。

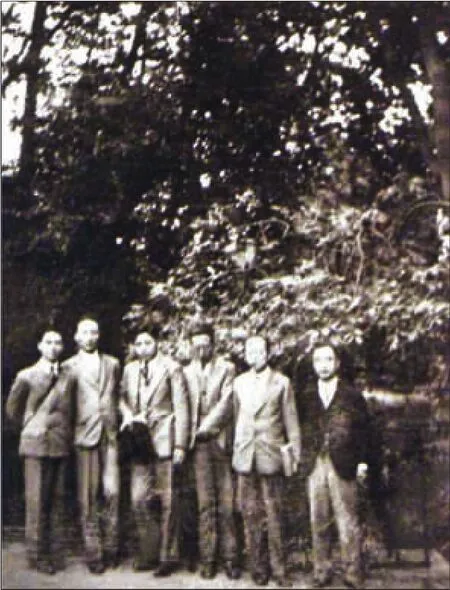

朱自清(右一)与友人合影于云南蒙自南湖,朱自清受聘为南湖诗社导师

朱自清与《国文月刊》

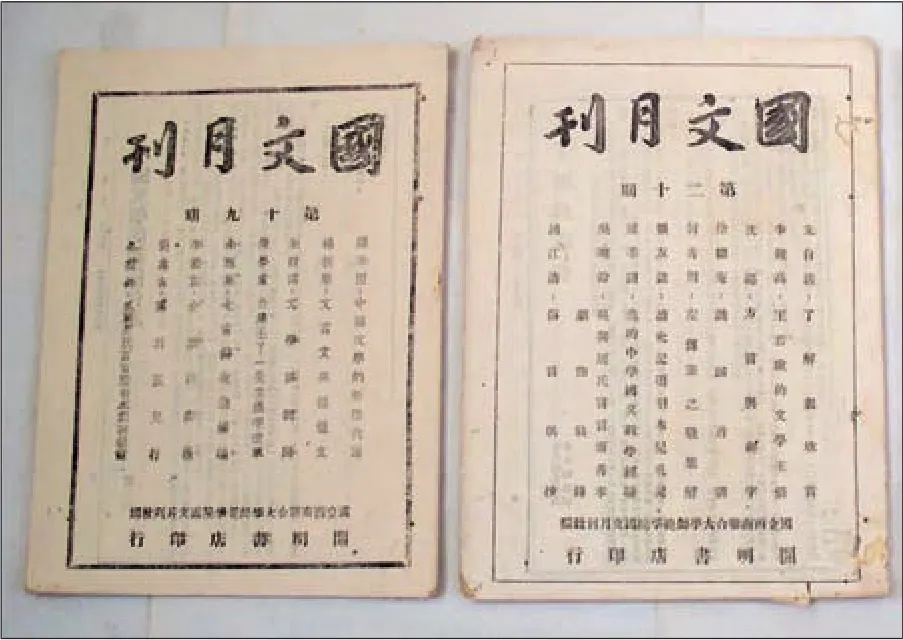

上世纪40年代,国内没有一种致力于推进国文教学的刊物,国文教学和研究的开展和经验交流无法进行,青年学生们得不到应有的辅导,为了弥补这一缺憾,推动和指导国内的国文教学和研究,西南联大师范学院国文系的老师们于1月10日邀请朱自清教授举行茶话会,会上提出并拟定了编辑出版《国文月刊》的计划,最后得到教授们的支持和联大的批准,随即成立了西南联合大学师范学院国文月刊社,编委先后有浦江清、朱自清、罗庸、魏建功、余冠英、郑婴、彭仲铎、罗常培、王力、萧涤非、张清常、沈从文、李广田等人。主编由浦江清担任。经过一段时间的艰巨工作,《国文月刊》最终6月16日创刊,在创刊号《卷首语》中,该刊强调“刊物是由西南联合大学师范学院国文系中同人所主编的,同时邀同西南联合大学文学院国文系中同人及校外热心于国文教学的同志合力举办”④。期刊每月一期,假期停刊,每年8期。后来改为每年10期,每期刊发文章为5至10篇不等,篇幅约为5万字,累计刊发文章651篇。《国文月刊》从创办到联大三校北返之前共出40期。1946年3月41期出版地迁移到重庆,1946年7月第45期搬迁到上海。而朱自清先生既是编委又是作者,是该刊的积极支持者也是撰稿人,朱自清自创刊以来,到1948年8月第70期出版都是编辑,1948年9月因其去世才未担任《国文月刊》的编辑,可见朱自清对国文月刊的重视和喜爱程度。几乎每刊都有先生的作品,如:第1期《中学生的国文程度》,第2期《再论中学生的国文程度》,第6-9期《古诗十九首释(一)-(四)》,第 10期《论教本与写作》,第15期《古诗十九首释(五)》,第19期《文学与新闻》,第20期《了解与欣赏:这里讨论的是关于了解与欣赏能力的训练》,第36期《诗言志辨自序》,第46期《闻一多先生与中国文学》,第49期《语文零拾自序》,第53期魏建功、黎锦熙、朱光潜、冯至、朱自清等(主讲),陈士林、周定一(记):《中国语文诵读方法座谈会记录》,第54期《当代文选评:文学的标准和尺度》,第63期《关于大学中国文学系的两个意见》共16篇文章,而第71期编者刊登了《悼念朱自清先生(附照片)》,作者王瑶刊登了《朱自清先生的学术研究工作》。朱自清先生是“五四”时期的散文成就对现当代散文的创作影响最大的作者之一,他在深厚的古典文学的基础上融合中西方文化,创造了具有中国民族特性的散文体制与风格。但就《国文月刊》中朱自清所写的文章来看,大多为论文,主要针对大学生写作方面的教育和培养,从自身写作的经验和方式方法,帮助广大学生提高写作技巧,用诗歌赏析、论文选评等方式,对学生们敞开心扉,用平实朴素的语言,通俗易懂的文字,意在提高当代学生的文学水平,可以说是孜孜不倦、呕心沥血,使得广大读者受益匪浅,深受好评。这些文章紧扣《国文月刊》创刊的初衷“不想登载高深的学术研究论文,却欢迎国学专家为本刊写些深入浅出的文章,介绍中国语言文字及文学上的基本知识给青年读者”④《国文月刊》在当时极具前瞻性,即使在战乱中仍忧虑着学生的未来,先天下之忧而忧,具有一种典型的士大夫精神。《国文月刊》主要包括四个方面的内容:通论、专著、诗文选读、写作谬误示例,此外还有习作选录,书报评论等内容。刊物为全国发行,并在相当一级的城市设立发行站。期刊刊登了许多充满时代精神的文章,从而汇入了历史的潮流而奔腾向前,赢得了广大读者和各方面的支持,产生了很好的社会效果和深远的影响。

国文月刊

抗战八载,联大八年,铁血与战火交织,责任与情怀激荡,书香与硕果永存,西南联大对云南潜移默化的影响绵延至今,为云南文化的发展注入新鲜活力,为云南传递爱国、民主、科学的思想,成为云南人民宝贵的精神财富,不仅在云南边陲保留国之幼苗、民族火种,更以刚毅坚卓的精神将芊芊学子培育成了复国兴国的参天大树、民族栋梁,成就了一部伟大的教育传奇和文化绝唱。

注释:

①李群杰,字杰夫,笔名怒涛、揭腐等。1921年生于云南丽江,纳西族。中国书法家协会理事、省书法家协会主席、中国国家博物馆画廊顾问,云南中共党史学会会长、中国云南国际文化交流中心理事等职。

②过桥米线传说:蒙自县城的南湖旧的风景优美,常有文人墨客攻书读诗于此。有位杨秀才,经常去湖心亭内攻读,其妻每饭菜送往该处。秀才读书刻苦,往往学而忘食,以至常食冷饭凉菜,身体日渐不支。其妻焦虑心疼,思付之余把家中母鸡杀了,用砂锅炖熟,给他送去。待她再去收碗筷时,看见送去的食物原封未动,丈夫仍如痴如呆在一旁看书。只好将饭菜取回重热,当她拿砂锅时却发现还烫乎乎的,揭开盖子,原来汤表面覆盖着一层鸡油、加之陶土器皿传热不侍,把热量封存在汤内。以后其妻就用此法保温,趁热给丈夫食用。由于杨秀才从家到湖心亭要经过一座小桥,大家就把这种吃法称之“过桥米线”。

③《我看》《园》为穆旦作品,《太平在咖啡馆里》为刘重德作品。

④《国文月刊》创刊号《卷首语》。

[1]陈寅恪.蒙自南湖[M].蒙自师范高等专科学校等编.西南联大在蒙自.昆明:云南民族出版社,1994.

[2]朱自清.蒙自杂记[M].朱自清全集.南京:江苏教育出版社,1996.

[3]张惠平.浅谈朱自清散文风格与人格[J].名作欣赏.2011年26期.

[4]李宗刚.国文月刊(1940-1949)目录辑校.[J].山东师范大学学报,2013年第四期.

[5]李光荣,宣淑君.试论南湖诗社的组织与活动.[J].红河学院学报,2008年第一期.

——重庆市大足区老年大学校歌