高中物理科学论证能力的内涵及其认知表现层次

郑 颖 梁 平 张军朋

(华南师范大学物理与电信工程学院,广东 广州 510006)

自20世纪90年代以来,科学论证得到了国际科学教育研究者的广泛关注,使得“作为论证的科学”(science as argument)成为诠释科学思维的一种重要观念.[1][2]正在修订的高中物理课程标准将科学论证纳入了学科体系,使之成为物理核心素养中科学思维的一个重要构成要素;标准认为科学论证是物理课程中的重要内容和学习方式,也是物理教学中的重要教学目标,要求学生具备科学论证的意识和能力.美国国家研究委员会于2013年发布的《新一代科学教育标准》(Next Generation Science Standards,NGSS)也明确将“基于证据的论证”列为K-12科学教育中的8种实践之一.通过课标比较可以看出,绝大多数国家的课程标准都对学生的科学论证能力提出了要求,[3]因而对学生科学论证能力发展状态的精准评价与诊断就显得尤为重要,其认知表现层次的划分也就成为其重要的研究路径.基于此,本研究提出了研究的核心目标,即基于物理学科背景,深化对高中物理教育中科学论证的认识,并依托相关理论研究,对物理科学论证能力的认知表现进行划分.

1 物理科学论证能力的概念界定

1.1 “能力”概念辨析和本研究中的界定

能力的概念较复杂,本身可能包含多种意思,需要明确区分对能力的各种理解.一般认为,能力是一种心理特征,是顺利实现某种活动的心理条件.彭聃龄指出,能力不仅包含一个人现在已经达到的成就水平,而且包含了一个人具有的潜力.[4]张春兴区分了和能力相关的几个概念.能力包含两种意义,“所能为者”和“可能为者”.“所能为者”指的是到目前为止个人在实际作业上所表现出来的能力.张春兴指出:“此种由实际行为表现出来的具体能力”,系属学习或训练之后学习或训练效果之显现,在心理学中称之为‘成就’.”“可能为者”指的是个人尚未接受某种训练之前,在相关行为上所展现的一种潜能.这种潜能在心理学上被称为“性向”.性向又分为普通性向和特殊性向两类.普通性向指一般性潜在能力;特殊性向指在某些特殊方面的潜在能力,例如音乐、绘画等.普通性向也被称为普通能力或一般能力,一般能力也就是一般所指的智力.[5]本研究“物理科学论证能力”中的“能力”属于“成就”的范畴,即“所能为者”.

1.2 科学论证的内涵和结构要素

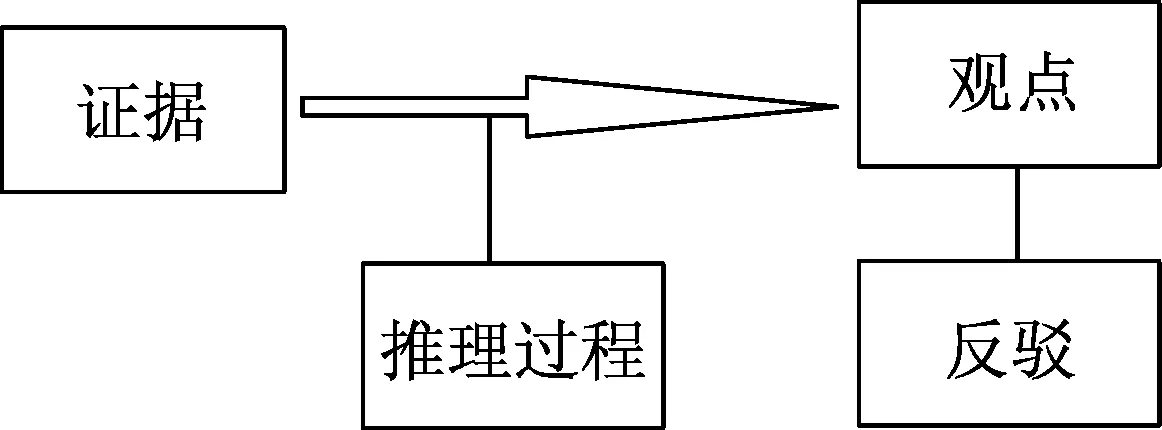

关于论证的定义,国外具有代表性的是Toulmin关于论证的界定,他认为论证是一种社会性的、追求合作认知的认识论活动,在论证过程中参与者利用证据和理论来支持解释与论点,并借助相互审视、批判和反思的过程来促进同伴的理解.而且,他基于法律论证的典型范例,认为符合规则的论证应该包括6类具有不同功能的结构要素,即主张(claim)、资料(data)、正当理由(warrant)、支援(backing)、限定(qualifiers)、反证(rebuttal),且这些结构要素之间应满足一定的关系.[6]而科学论证指的是围绕自然科学内容而开展的论证,目前国外广泛采用的是由R A Duschl,J Osborne(2002),[7]D B Clark,V Sampson(2008),[8]McNeill(2011)[9]等人定义的科学论证的定义,即科学论证是面向未确定的科学问题,通过社会性协作过程,为各自的观点提供支持,并批驳相异的观点,以解决问题并获取知识的活动.国内对科学论证的界定的主要代表有:邓阳、王后雄(2016)认为科学论证是个(团)体在面对未知问题时,基于证据和理由建构主张,利用反驳、劝说等形式向他人辩护自己的主张的合理性实践.[10]韩葵葵、胡卫平(2008)认为科学论证(scientific argumentation)是指学生以科学知识为中介,根据收集到的数据资料提出主张和进行推理(argument),反思自己和别人论点的不足以提出反论点(counter argument),同时反驳他人的质疑和批判为自己辩护(rebuttal)的综合思维.[11]综上所述,科学论证目前虽然有多种定义,但对其内涵的认识已基本达成一致.科学论证包括观点、与观点相关的证据以及联系观点和证据的推理.科学论证的结构要素如图1所示.

图1 科学论证的结构要素

可以看出,科学论证是基于推理进行论证,其具有外显的结构模式,因此,在对科学论证能力的认知表现层次进行划分时必须考虑学生所呈现论证结构要素的完整.而对学生物理科学论证能力的认知表现层次则需结合具体的物理知识和物理问题情境,可以基于对学生解决物理问题时的外在表现的描述和分析,进而对学生的物理科学论证能力做出合理推断.基于此,在本研究中观点是指基于对物理问题情境的描述与分析而做出的判断;证据是指支持观点的物理知识,包括物理模型与规律等;推理过程是指联系观点和证据的因果关系链,包括演绎推理和归纳推理等;反驳是指运用物理知识对相异观点进行质疑和批判,其过程也是推理的形式.

1.3 物理科学论证能力及其心理构造图

本研究依托上述理论,提出物理科学论证能力的定义.物理科学论证能力是指学生能基于对物理问题情境的描述和分析,依据现有证据,进行合理推理,支持正确观点或反驳相异观点所必须的、稳定的心理特征.

由于所要划分的认知表现层次旨在描述学生物理科学论证能力的发展水平,所以学生的认知活动必须仅由物理科学论证能力的心理构造所主导,并且最后划分的层级结构应与物理科学论证能力的心理构造的层级结构相一致.于是,为了能够相对准确地划分物理科学论证能力的认知表现层次,首先需要确定学生物理科学论证能力的心理构造.

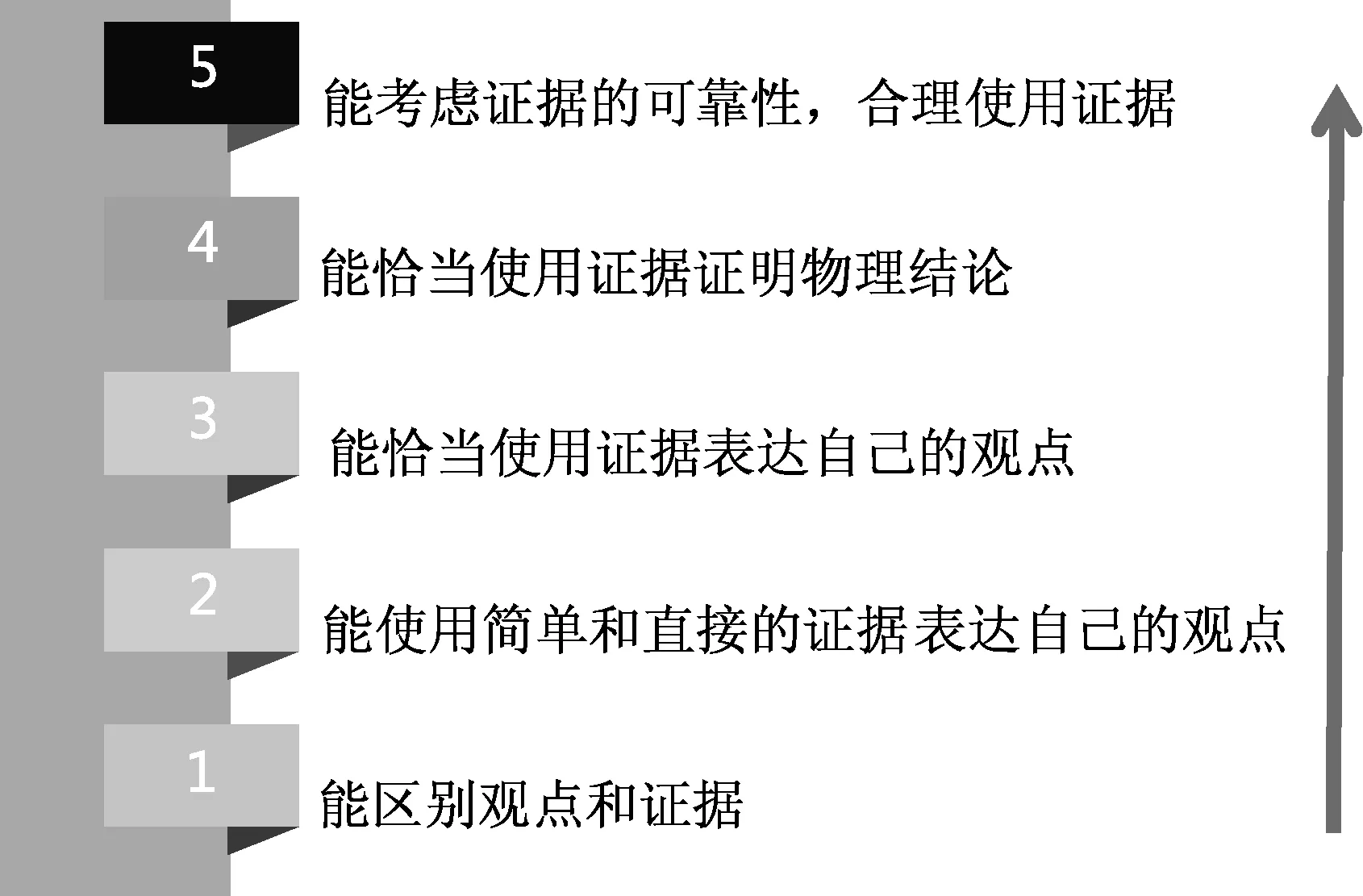

本研究在界定物理科学论证能力的基础上,同时参考课程标准文件,构建了物理科学论证能力的心理构造图(心理构造图是对所确定的单维心理构造不同层级水平的描述),如图2所示.

图2 物理科学论证能力的心理构造图

图2是根据物理科学论证能力在不同层级上的典型特征对心理构造进行刻画,总共有5个层级,最低层级反映学生能区别观点和证据,最高层级则对应学生能考虑证据的可靠性,合理使用证据,中间则由3个过渡层次顺次相连,依次是学生能使用简单和直接的证据表达自己的观点、学生能恰当使用证据表达自己的观点及学生能恰当使用证据证明物理结论.

2 物理科学论证能力的认知表现层次

物理科学论证能力作为一种内隐的心理特质,需要通过外显的行为来进行诊断和评估,即可以基于对学生解决物理问题时的外在表现的描述和分析,进而对学生的科学论证能力水平作出合理推断.因此,为了能够更加系统和明确地对物理科学论证能力的层级进行描述,本研究通过物理科学论证能力的心理构造与SOLO分类理论相结合的方式来具体划分物理科学论证能力的认知表现层次.

2.1 SOLO分类理论简介

SOLO分类理论起源于皮亚杰的发展阶段理论,其英文全称是Structure of the Observed Learning Outcome,可译为“可观察的学习成果结构”.SOLO分类理论在继承皮亚杰的学说的基础上,解决了认知发展阶段理论所遇到的两个矛盾: (1) “异变”现象的普遍存在,阶段概念的可行性受到质疑,用发展阶段理论难以解释上述现象; (2) 皮亚杰理论难以应用到具体的学科教学中去.[12]SOLO分类理论的创始人彼格斯(Biggs)认为,一个人的总体认知结构是一个纯理论性的概念,是不可检测的,他称之为假设的认知结构(hypothetical cognitive structure,HCS);而一个人回答某个问题时所表现出来的思维结构却是可以检测的,他称之为“可观察的学习成果结构”(structure of the observed learning outcome,SOLO).[13]

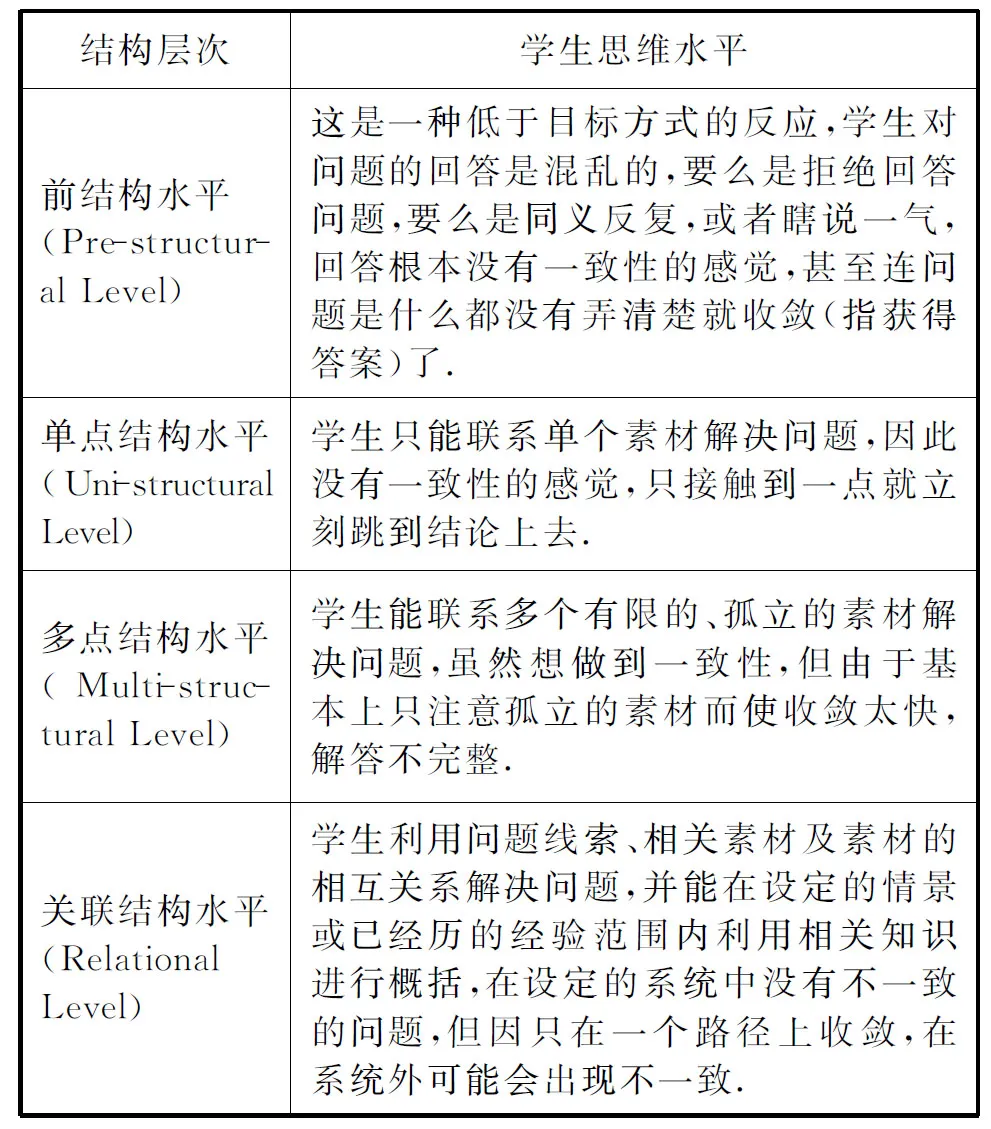

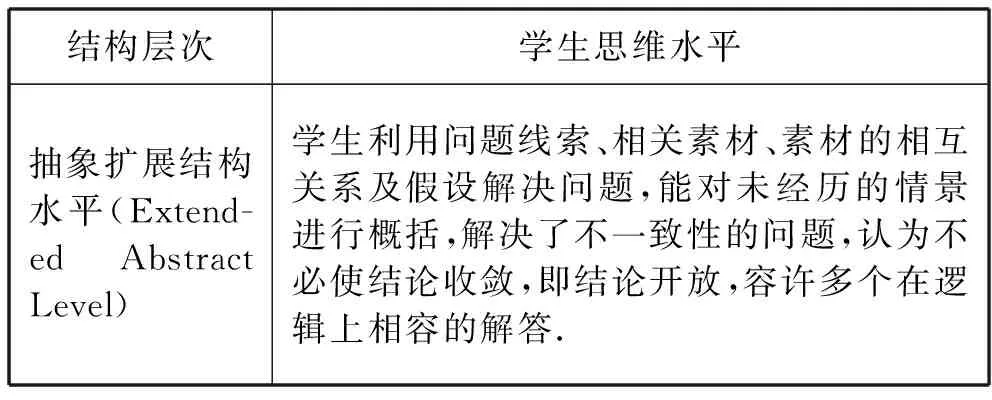

SOLO分类理论有几个基本假设.第一,彼格斯认为,作为考试评价,重要的不是学习行为而是学习结果,是学生解答问题时表现出来的可以观察到的认识反应水平.找出学生表现出来的可以观察到的认识反应水平的结构,就可以据以对学生的表现进行分类.第二,彼格斯认为决定学生的认知反应水平的因素是功能反应方式以及在某种功能方式下的反应结构的复杂性.反应的功能方式由学生在反应过程中所利用元素(如语句、符号等)的性质、水平与操作的类型所确定.第三,彼格斯在大量的事实调查基础上假设:不论是儿童还是成年人,当他们在学习新的知识时,认知的发展是有阶段的;不同的认知发展阶段之间,存在着认知水平上质的跃迁,不可能以简单的量的积累来实现不同阶段之间的跃迁.通过对认知发展的功能方式的分析,彼格斯提出,可以从能力(capacity)、思维操作(relating operation)、一致性与收敛(consistency and closure)、应答结构(structure)4个方面区分学生的回答水平,具体归纳出学生思维水平的5个层次,如表1所示.[14]

表1 SOLO认知层级结构描述

续表

其中,前结构水平、单点结构水平、多点结构水平主要表征学生学习的数量特征,此时学生的学习还处于知识的积累层面,而关联结构水平和抽象扩展结构水平则侧重表达学生学习的结构特征,也就是达到了定性评价的层次,学生已能将知识进行整合、应用和有效扩展.这5种水平代表了学生对知识的掌握程度,根据学生在解决问题时的回答,可以判断出学生的认知属于哪一种水平,从而掌握学生的学习结果和进程.

2.2 物理科学论证能力认知表现水平划分

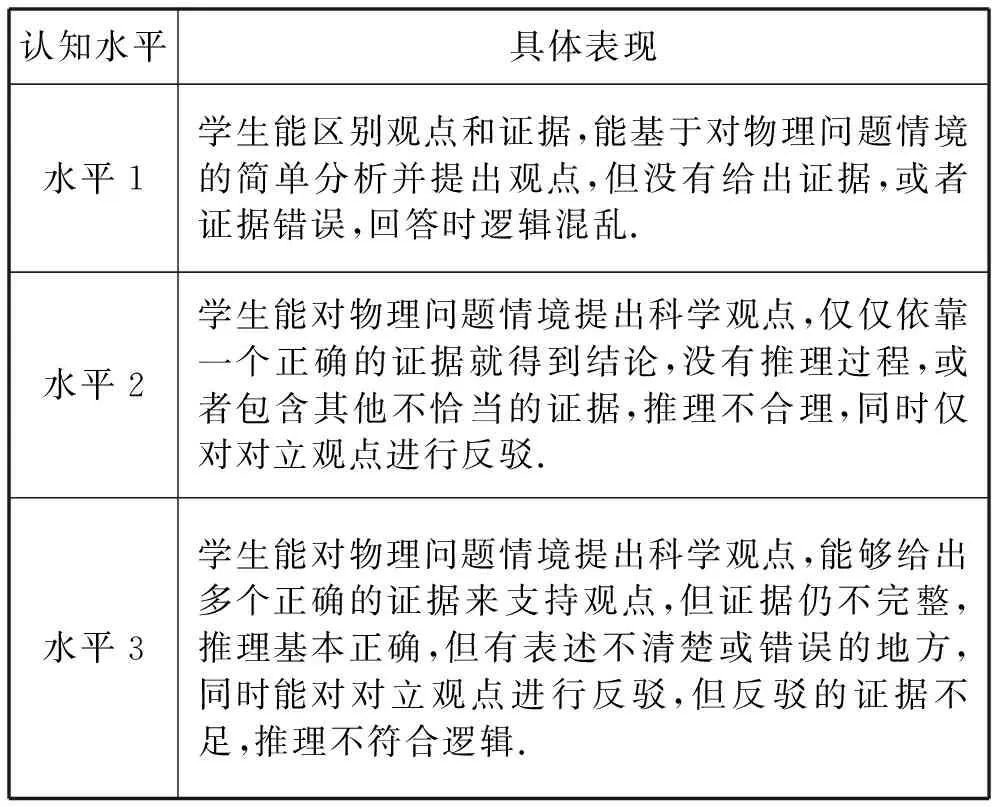

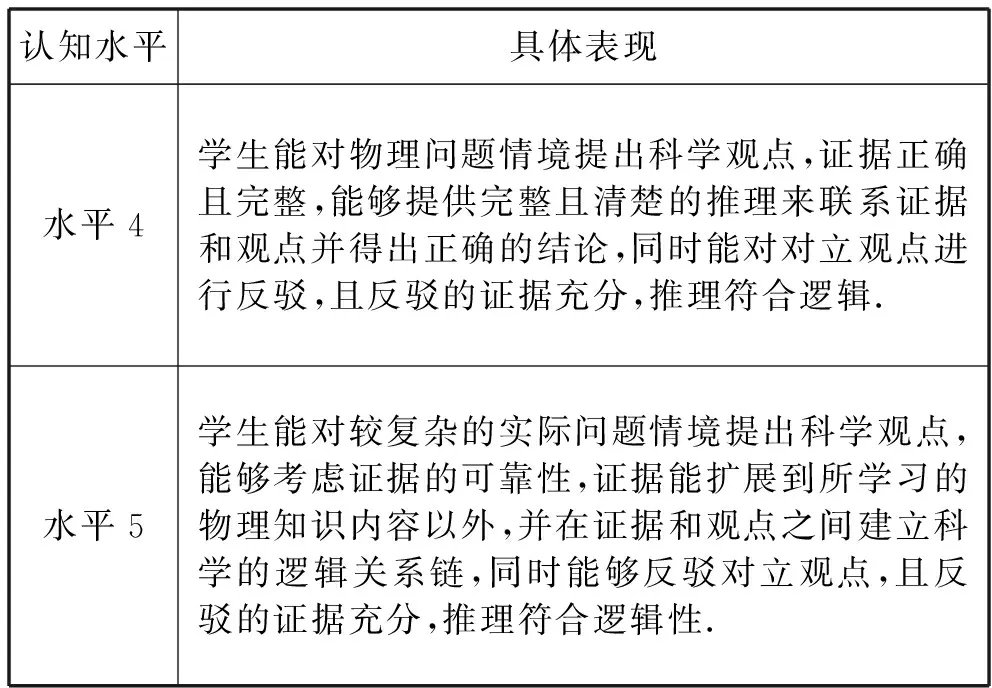

SOLO分类理论的层级结构与构成物理科学论证能力的心理构造的层级结构完全一致,同为5个层级,每个层级水平间存在着某种对应关系,即前结构水平对应“能区别观点和证据”;单点结构水平对应“能使用简单和直接的证据表达自己的观点”;多点结构水平对应“能恰当使用证据表达自己的观点”;关联结构水平对应“能恰当使用证据证明物理结论”;抽象扩展结构水平对应“能考虑证据的可靠性,合理使用证据”.故本研究以“整合”的思想将两者进行有机的联系与组合,使其能够完整地描述学生的科学论证能力水平.物理科学论证能力水平描述如表2所示.

表2 物理科学论证能力的认知水平层次及具体表现

续表

3 结语

物理科学论证能力是学生通过物理学习内化的一种心理特质,此特质决定了学生面对关于科学论证的物理问题时的行为表现.物理科学论证能力认知表现层次的划分则细致地解构了学生相应的能力表现水平,为测查和分析学生的此类行为表现提供了系统且可操作的实证研究路径.

参考文献:

1 D Kuhn. Science as argument:Implications for teaching and learning scientific thinking[J]. Science Education,1993, 77(3):319-337.

2 O Jonathan, S Shirley, C Andri, H R Christina and R Katherine. Learning to argue: A study of four schools and their attempt to develop the use of argumentation as a common instructional practice and its impact on students[J]. Journal of Research in Science Teaching, 2013,50(3):315-347.

3 郭玉英. 中学理科课程标准国际比较与研究[M]. 北京:北京师范大学出版社,2014.

4 彭聃龄.普通心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2004:340.

5 张春兴.现代心理学[M]. 上海:上海人民出版社,2009:346.

6 S Toulmin. The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press,1958.

7 R A Duschl,J Osborne.Supporting and promoting argumentation discourse in science education[J].Studies in Science Education,2002,38(1):39-72.

8 D B Clark,V Sampson.Assessing dialogic argumentation in online environments to relate structure,grounds,and conceptual quality[J].Journal of Research in Science Teaching,2008,45(3):293-321.

9 L M Katherine.Elementary students’ views of explanation, argumentation, and evidence, and their abilities to construct arguments over the school year[J].Journal of Research in Science Teaching,2011,48(7):793-823.

10 邓阳,王后雄.中学生书面科学论证能力发展水平研究[J]. 课程·教材·教法,2016,36(03):114-121.

11 韩葵葵,胡卫平.科学实践活动中合作论证教学模式研究[J]. 现代中小学教育,2017,33(09):62-66.

12 吴有昌,高凌飚.SOLO分类法在教学评价中的应用[J].华南师范大学学报(社会科学版),2008,(03):95-99,160.

13 约翰·B.彼格斯,凯文·F.科利斯著.学习质量评价:SOLO分类理论(可观察的学习成果结构)[M].高凌飚,张洪岩.北京:人民教育出版社,2010.

14 罗伯特·J.马扎诺,约翰·S.肯德尔.教育目标的新分类学[M].高凌飚,吴有昌,苏峻译.北京:教育科学出版社,2012,12.

——以高中物理课程标准(教学大纲)为例