激电测深法在湖北某铜钼多金属矿的应用

张 勇

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

涉及该矿的地质找矿工作主要集中于解放后,先后有多家地质单位在该区开展过小比例尺的地质调查、航空物探、化探以及部分专题研究等工作。

2012年湖北省地质调查院进行1∶5万矿产地质调查工作中在该处发现了钼矿点,并圈定了多条(铜)钼矿(化)体,经较系统的槽探工程控制,对铜钼矿体的产状、矿石结构、矿石类型及矿石品位进行了初步了解。受限于工作程度,对已圈定的(铜)钼矿(化)体缺乏深部工程控制,沿倾向上的深部延伸情况,仅通过控矿断裂的产状进行推断,也没有进行钻探验证,不利于矿体深部找矿潜力评价工作的展开。

为配合矿产地质调查中的异常检查工作,2014年湖北省地质局地球物理勘探大队完成了涵盖该区的大功率激电中梯面积测量50 km2(网度500 m×100 m),在矿点附近发现了多处高激电异常。区内未开展过大比例尺、有针对性的剖面物探勘查工作。

本文主要介绍了激电测深法在湖北某铜钼多金属矿上的应用效果,结合区内的地质、构造、矿化体特征,有针对性地开展了点距20 m的大比例尺剖面性激电测深工作,根据激电测深拟断面成果,大致推断了铜钼矿(化)体的倾向、埋藏深度以及产状形态,为后续的钻孔施工工作提供了较好的物探依据。

1 方法原理介绍

激发极化法(简称激电法)是利用岩、矿石的导电性、激发极化特性差异,通过观测和研究大地激电效应,以探查地下地质情况的一种勘探方法[1]。多金属矿(化)体一般多与金属硫化物关系密切,因此激发极化法可以有效识别可能的含矿体系。激电测深法主要通过逐步加大供电极距的方式了解勘查目标地质体从浅部往深部在垂直方向上的电性变化情况,确定异常体在地下的空间分布。

2 地质概况

区内主要出露早元古代大别山群变火山岩组地层,另有少量第四系松散沉积物沿沟谷及山间洼地分布。

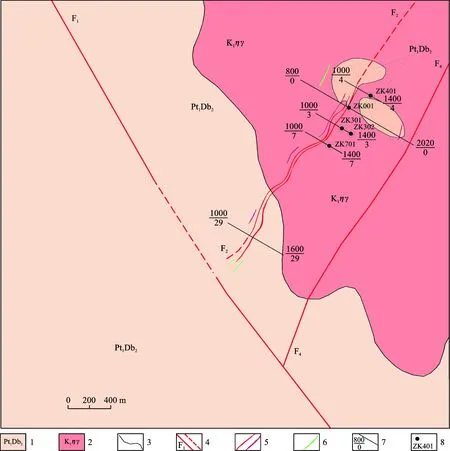

变火山岩组(Pt1Db2)出露岩性有黑云角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、斜长角闪岩等;岩性较为复杂,原岩为一套酸性火山岩夹中基性火山岩,变形变质强烈(图1)。

岩浆岩主要位于区内东北部,出露岩性以中细粒黑云二长花岗岩为主,局部可见细粒钾长花岗岩,为早白垩系燕山期侵入岩(K1ηγ)。

区内发育大量的脉岩,主要有石英脉、花岗斑岩脉等,其中沿北东向断裂充填的石英脉是铜钼矿的主要载体。

区内构造主要以北西向(F1)、北东向断裂构造为主(F2、 F4),其中北东向构造(F2)是区内主要控矿、储矿构造(图1)。

北东向断裂构造(F2):区内出露长度约3.5 km,走向约30°,倾向南东120°,倾角50°~85°,产状较陡,宽约30~50 m;带内岩石破碎,节理发育,发育断层角砾岩、碎裂岩,具褐铁矿化、硅化、绿泥石化、高岭土化。受该断裂影响,其周缘发育一系列与断裂面平行的小裂隙。该断裂为区内主要的控矿断裂,控制了区内主要铜钼矿(化)体,矿体一般顺断裂带进行充填,在构造带内及其附近岩石节理裂隙中富集。

图1 工作区地质简图(附工程布置)Fig.1 Geological map of working area1.早元古界大别群变火山岩组斜长角闪岩;2.早白垩纪中细粒黑云二长花岗岩;3.地质界线;4.实测、推测断层及编号;5.铜钼矿体、矿化体;6.铜矿化体;7.激电测深剖面位置及编号;8.钻孔位置及编号。

表1 激电测深极距表Table 1 Sounding distance table

表2 部分岩矿石物性测定成果表Table 2 Results of the measurement of the physical properties of some rocks and ores

北东向断裂构造(F4):区内出露长度约3 km,宽约20~30 m,倾向约130°,倾角一般为55°,断裂带内发育断层角砾岩、硅化碎裂岩,角砾呈棱角状,见有硅化、绿泥石化、高岭土化,为逆断层。

北西向断裂构造(F1):区内出露长度约4.7 km,地貌上表现为一深沟,宽约50 m,走向南东130°~150°,倾向北东40°~60°,倾角50°~60°,带内岩石较杂,主要有钾长花岗岩、黑云二长花岗岩、斜长角闪岩、黑云斜长角闪片岩等,断裂带内岩石较为破碎。

区内的铜钼矿(化)体呈脉状或似层状沿北东向断裂(F2)展布,与断层产状基本一致,总体倾向南东102°~137°,平均122°,倾角36°~78°,平均64°,矿(化)体局部产状反倾向北西。矿石类型以石英脉型为主,次为角砾岩型,其胶结物多为辉钼矿、黄铜矿等矿石矿物。

3 物探工作及异常解释

3.1 工作参数

剖面的激电测深工作采用时间域对称四极等比装置,AB∶MN=10∶1,测深点距20 m;根据后续钻探设计深度要求,最大供电极距ABmax=1 600 m,最小供电极距ABmin=18 m,极距个数11个,极距排列见表1。供电时间2 s,供电周期8 s,延时160 ms,4个采样窗口,采样宽度:120、220、420、800 ms,叠加次数5次。

观测参数为视充电率Ms(mV/V)和视电阻率ρs(Ω·m)。

激电测深剖面位置见图1。

3.2 岩矿石物性特征

区内采集、测定的部分岩矿石的物性测定结果见表2。

由表2可知,本区各类岩、矿石极化率测定由低到高的顺序排列如下:片麻岩的极化率最低,其值一般<3%;黑云二长花岗岩在该区表现为2.78%~4.83%之间的中等极化率;铜、钼矿石的极化率最高;区内矿石与各类岩石的极化率差异明显,在结合相关地质资料的情况下,可以通过极化率的差异区分围岩和矿(化)体。

区内的铜钼矿(化)体的矿石类型以石英脉型为主,铜钼矿(化)体一般呈高阻、高极化电性特征反映。

3.3 异常解释

3.3.1 典型剖面激电测深异常解释

各测深剖面的等值线断面图的纵坐标采用极距的平方根值进行绘制,与重点反映断面深部信息的算术纵坐标及主要反映浅部信息的对数纵坐标相比,该方法绘制的等值断面图所反映的断面异常信息兼顾深、浅部地电体形态,可以对断面信息作出较为全面的认识和分析[2]。

从3线视充电率等值线断面图可以看出(图2左),在剖面1 200~1 280测点下方,供电极距AB/2=9~500 m之间存在一高值激电异常区,视充电率Ms值>24 mV/V的等值线呈近直立状往北西方向倾斜延伸,其中视充电率Ms值>28 mV/V高异常主要分布于供电极距AB/2≤40 m的断面浅部;对应高激电异常区,电阻率呈相对高阻特征,属于相对高阻、高极化地质体的地球物理响应特征;其中视充电率Ms值>24 mV/V的相对高异常主要位于供电极距AB/2=60~500 m的断面中深部;对应高激电异常区,电阻率呈相对高阻特征,属于相对高阻、高极化地质体的地球物理响应特征(图2右)。该异常位于北东向断裂构造(F2)附近,推断为石英脉型铜钼矿(化)体所引起;位于剖面1 280测点附近的验证钻孔ZK301在上述异常区内从浅部往深部共揭露厚度>1 m的铜钼矿(化)体5层,其中最大层厚达7.24 m,金属铜含量的平均品位0.38%。验证钻孔证实剖面上的高激电异常为多层铜钼矿(化)体引起。

图2 3线激电测深等值线断面图(左为视充电率,右为视电阻率)Fig.2 Section map of 3 line IP sounding contour1.大别山群变火山岩组;2.早白垩系侵入岩;3.黑云二长花岗岩;4.斜长片麻岩;5.花岗斑岩;6.石英脉;7.矿化体/矿体;8.推测地质界线;9.推测构造;10.推测高阻石英脉;11.推测矿化体。

3.3.2 地形对视电阻率参数的影响

在山区进行电阻率法勘探时,起伏地形对视电阻率参数的影响是一个重要的干扰因素,一般在山脊等角域顶点附近表现为低阻异常,在山谷角域顶点附近表现为高阻异常;它导致视电阻率的观测值严重畸变,使人们不能作出正确的推断解释,降低了电阻率法的应用效果[3]。

从利用原始观测数据绘制的断面图可以看出(图3),由于起伏地形的影响,位于山谷地形附近的1 180~1 260测点下方中深部位存在视电阻率ρs值>8 000 Ω·m的高阻异常;位于山脊地形附近的1 020~1 060和1 340~1 660测点下方中深部位存在视电阻率ρs值<3 000 Ω·m的低阻异常,断面反映的信息与实际地层岩性的地电特征不吻合。从采用角域法地形改正软件对原始观测数据进行地形改正后绘制的断面图可以看出[4],剖面1 200测点下方中深部位的高阻异常消失,位置得到修正;后续的验证钻孔ZK302在该部位见单脉达1 m宽呈高阻特征的花岗斑岩脉;该高阻异常区为呈中高阻的二云斜长片麻岩与沿断裂构造(F2)侵入的花岗斑岩的综合电性反应。

图3 3线视电阻率地形改正对比图(左为原始数据,右为地改后数据)Fig.3 Contrast map of 3 line apparent resistivity topographic correction

4 效果分析

本次物探工作所做的5条测深剖面均以控矿断裂构造(F2)为重点评价对象,通过激电测深剖面测量,大致控制了沿构造分布的铜钼矿(化)体在中深部的分布情况;测深剖面的激电异常为呈高阻、高极化电性特征的石英脉型铜钼矿(化)体所引起;激电测深法在该区找矿效果明显。

对比分析推断的矿(化)体异常与钻探揭露的铜钼矿(化)体赋存深度,本区激电测深的有效勘探深度相当于供电极距AB的1/5。

从3线等勘探剖面已验证施工的钻探结果可知,该区视充电率Ms值≤14 mV/V的低值异常为分散的铜钼矿化所引起;视充电率Ms值≥24 mV/V高值异常为铜钼矿(化)体所引起,测深成果为区内下一步地质钻探施工提供了有利依据。

采用地形改正处理后的视电阻率数据绘制的断面图反映的信息更加接近于实际地电情况,具有实际指示意义。

5 结论

通过本次物探工作,在区内的北东向断裂构造(F2)附近普遍存在高激电异常,经过对部分剖面的激电异常进行验证,异常为赋存于构造中深部的隐伏铜钼矿(化)体所引起。

综合对比、分析区内的各剖面激电测深成果,位于北东向断裂构造(F2)附近的高激电异常从北往南呈较连续分布,说明该矿致异常沿构造走向规模较大,具有较大的找矿潜力。

起伏地形会引起假异常,掩盖地下介质所引起的真异常,进行地形改正是提高起伏地形电法勘探地质效果的一个关键。

参考文献:

[1] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005.

[2] 葛为中.绘制电测深等值断面图的新方法[J].勘察科学技术,1997(3):58-60.

[3] 汤井田,辛会翠,王冉.点电源下复杂角域地形影响及校正[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(1):254-261.

[4] 张勇.带地形等值线断面图绘制简法[J].资源环境与工程,2015,29(4):515-518.