高密度电法在岩溶地区勘察中的应用

梁源珠, 叶 臻, 李 杨, 刘 坤

(安徽省地质调查院,安徽 合肥 230001)

灰岩是一种较为特殊的岩石,为可溶性碳酸盐岩。在灰岩分布的地区,通常发育有溶沟、溶槽等溶蚀带及溶洞等。灰岩岩溶、土洞发育的地段,地下水条件发生变化时易发生地面塌陷等地质灾害[1]。

高密度电法在数据采集过程中结合了电阻率剖面和电阻率测深2种方法的观测过程,采集数据量大,观测精度高,对电性不均匀体有良好的探测效果[2]。利用该方法能够获得拟建场地岩溶发育情况、隐伏构造、构造破碎带、岩溶、土洞等不良地质现象的分布和发育程度等,为设计、施工提供物探依据[3]。

某变电站备选场地位于安徽宣城地区,区内主要分布三叠纪南陵湖组地层,该地层以灰色薄层灰岩、泥质灰岩为主。根据以往的地质、工勘资料,岩溶较发育。为了探测场地内岩溶的空间分布特征,给钻孔及后期施工提供有效的地球物理信息,因此对场地开展高密度电法测量。

1 高密度电法的原理

高密度电法又称高密度电阻率法,是以地壳中岩石的电阻率差异为物性前提条件,通过观测和研究人工电场的变化和分布规律,进而解决地质问题的一种勘探方法[4]。

和常规电法一样,高密度电法通过A、B电极向地下供电(电流为I),然后测量M、N极电位差ΔU,从而求得该记录点的视电阻率值ρs=K×ΔU/I。根据实测的视电阻率剖面进行计算、处理、分析,便可获得地层中的电阻率分布情况,从而解决相应的工程地质问题。

工程勘察中最常用的高密度电法装置是温纳装置(图1)。测量时,AM=MN=NB=AB/3为一个电极间距,探测深度为 AB/3,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一层剖面线;接着 AM、MN、NB增大一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到另一层剖面数据;如此不断扫描测量下去,得到倒梯形断面[5]。

图1 高密度电法工作系统示意图Fig.1 Sketch map of work system about high density electrical method

2 场地概况

2.1 工程地质概况

备选场地地表为第四纪所覆盖,主要是褐黄、棕黄色粉质粘土、粘土,局部地段见灰黄色含砾砂。

基岩层为三叠纪南陵湖组地层,分为上下两部。下部:灰、浅灰色薄—中薄层纯灰岩,偏下夹数层绿色、紫色微层钙质泥岩及泥灰岩,厚110 m左右。上部:灰、红灰色中薄—薄层似条带状灰岩、灰岩,偏上夹含泥质灰岩及钙质泥岩。似条带状灰岩由含泥质灰岩与灰岩呈韵律互层组成,每一韵律厚10~30 cm,风化后前者凹下,后者凸出,形成肋条状条带,厚120 m左右[6]。

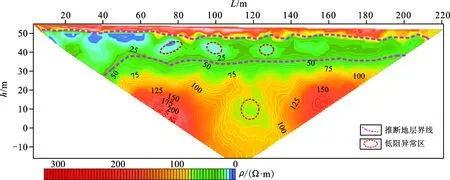

图2 LS1线视电阻率反演地电断面Fig.2 LS1 line apparent resistivity inversion geoelectric profile

图3 LS2线视电阻率反演地电断面Fig.3 LS2 line apparent resistivity inversion geoelectric profile

2.2 地球物理特征

灰岩电阻率比较高,在2 000~8 000 Ω·m之间,但是随着岩石节理裂隙发育程度、破碎程度、岩溶发育程度的增强,填充物含量的增加,电阻率呈急剧下降趋势,最低可降至100 Ω·m以下,使得岩溶局部发育的地方与基岩本身存在较大的电性差异;此外第四纪松散覆盖层和下伏基岩的不同风化程度,也造成了地下介质存在明显的电阻率差异。这些差异,为利用高密度电法进行岩溶勘察提供了必要的物性前提。区内主要的地层、岩性的电阻率范围见表1。

表1 地层、岩性电阻率统计表Table 1 Stratigraphic and lithologic resistivity statistics

3 野外工作方法与技术

本次高密度电法使用的是DUK-2A高密度电法测量系统。该仪器操作便捷,观测精度高,采集数据可靠,获取信息丰富。

考虑到场地内的地层走向以北西向为主,根据垂直于探测目标的原则及场地的客观条件,布设了4条北北东向的平行测线,线间距5 m,方位角均为17°,点距2 m,排列长度均为224 m,测线号LS1-LS4。

施工时一次性布设所有电极,经试验选用温纳装置进行观测,其基本观测参数为:有效电极数113,最小隔离系数 1,最大隔离系数30,收敛系数1。设置好之后,仪器便可测量和存储。

4 数据处理

高密度电法的数据处理主要分为数据预处理和数据反演两个过程。数据预处理就是将原始数据导入电脑,然后对原始数据进行数据编辑和合成,剔除异常点等;剔除异常点主要是根据电场的平稳过渡原则来进行,对一些造成电场突变的数据点进行剔除。数据预处理后就要进行地形改正、二维反演,导入地形文件后软件即可自动地形改正;而反演参数设定较为复杂,需要根据经验和以往的地质钻孔资料进行多次修改,反复对比试验,最终才确定合理的反演参数,之后便可进行自动反演。本次数据处理工作使用高密度电法专业软件Geogiga RImager 5.0完成。

5 工作成果解译推断

根据反演结果,以电性差异为基础,结合已知的基础地质资料,对每个地电断面进行电性分层及划分低阻异常区。图2-图5是高密度电法探测剖面视电阻率反演断面图,图6为高密度电法剖面成果立体图。

由图2-图5可以看出,各测线断面形态基本一致,视电阻率分层很明显,地层起伏变化小。高、低阻体分布边界清晰,电阻率由上到下分布规律为“高—低—高”。断面划分为3层:表层为高阻层,电阻率70~400 Ω·m,厚度较薄,在1~5 m之间,为耕植土、第四纪粘土层,其高阻值与地表干燥有关;中层为低阻层,电阻率<50 Ω·m,厚度较厚,在10~30 m之间,为基岩风化层,以南陵湖组灰岩为主,是主要岩溶发育层位,各剖面在场地范围内(均为60~180 m区间)均划分出2~4个低阻异常区,推断低阻异常区为溶蚀裂隙或溶洞;底层为相对高阻层,电阻率50~300 Ω·m,是以灰岩为主的基岩层,该层位存在一个低阻异常,电阻率50~80 Ω·m,可能是深部基岩局部风化较严重引起的。

图4 LS3线视电阻率反演地电断面Fig.4 LS3 line apparent resistivity inversion geoelectric profile

图5 LS4线视电阻率反演地电断面Fig.5 LS4 line apparent resistivity inversion geoelectric profile

图6 高密度电法剖面推断成果立体图Fig.6 Stereogram of high density electrical profiling inference results

本次测量区域较小,所布设的平行测线间距小,不仅可以得到纵向上的电阻率信息,还可以将测线进行联合分析,得到“横向”上的电阻率信息,达到三维立体的探测效果。4条测线的低阻异常并不是独立存在的,当异常范围较大时,与之相邻的测线的相对位置存在异常。通过联合解译共划分出浅部4个、深部1个共5个异常区(图6)。

根据异常位置,设计了4个钻孔。钻孔ZK-1位于LS3线上,以验证Ⅰ异常;ZK-2、ZK-3均位于LS2线上,ZK-2验证Ⅱ异常,ZK-3同时验证Ⅲ、Ⅴ浅深二处异常;ZK-4位于LS1,验证Ⅳ异常。钻孔结果表明,高密度电法反演推断的地质分层、厚度与实际情况基本吻合;钻孔并未发现大型危害性溶洞,与低阻异常区相对应的主要为溶蚀裂隙和小型含水孔洞。对于这些小型的裂隙和孔洞,工程施工前采取相应的处理措施即可消除隐患。

6 结论

通过以往及本次高密度电法的勘察工作,笔者可以得出以下结论。

(1) 高密度电法是一种快速、高效、经济的岩溶勘察手段,其测量成果具有直观、分辨率高的特点。根据其探测成果,给后期的钻孔及工程建设提供物探依据和指导意义,以达到排除和规避岩溶灾害隐患的效果。

(2) 高密度电法资料解释受解释人员主观及经验的影响,其异常形态不能和具体某种岩溶空间形态完全等同,因此需要根据后期钻孔结果不断调整认识,以指导未钻区域的布钻工作。

(3) 通常高密度电法剖面工作只能获悉剖面下部二维的电阻率分布情况,通过将多条剖面进行分析对比,既相互验证,又能得到立体的电阻率分布情况,其效果更直观和真实,进而可以择优布置钻孔,以最小的成本求取最有效的勘察效果。

参考文献:

[1] 刘晓东,张虎生,黄笑春,等.高密度电法在宜春市岩溶地质调查中的应用[J].中国地质灾害与防治学报,2002,13(1):72-75.

[2] 葛如冰,黄伟义,张玉明.高密度电阻率法在灰岩地区的应用研究[J].物探与化探,1999,23(1):28-32.

[3] 李树琼,蒋丛林,马志斌.高密度电法在岩溶地区勘查中的应用[J].矿物学报,2013,33(4):540-544.

[4] 李金铭.地电场与电法勘探[M].第2版.北京:地质出版社,2009:197-210.

[5] 蓝星,张炜,王堃鹏,等.浅层地震和高密度电法在汉旺地区勘查中的应用[J].工程地球物理学报,2012,9(6):654-658.

[6] 安徽省地质调查院.宣城柳桥110 kV变电站工程地质灾害危险性评估报告[R].合肥:安徽省地质调查院,2014.