社会网络结构对跨国公司知识转移的影响研究

——看门人角色的中介作用

赵云辉,李亚慧,郭 毅

(内蒙古财经大学 工商管理学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

社会网络结构对跨国公司知识转移的影响研究——看门人角色的中介作用

赵云辉,李亚慧,郭 毅

(内蒙古财经大学 工商管理学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

摘 要:通过对236名看门人的问卷调查和数据分析,基于社会资本理论和知识转移理论,构建社会网络结构、看门人角色与跨国公司知识转移之间关系的理论模型,以期探究看门人角色在跨国公司知识转移中的中介作用。研究结果表明,看门人角色在社会网络关系强度、中心位置对跨国公司知识转移绩效中起到部分中介作用。看门人角色在中介中心性对跨国公司知识转移的影响中起到完全中介作用。本研究突破以往知识转移研究中“知识源——知识接受方”的二元分析框架,着重关注知识转移过程中传输通道的作用,以“知识源——看门人——知识接受方”为三元分析框架,更为微观和细致地研究知识转移过程及机制。

关键词:知识转移;看门人角色;跨国公司;社会网络结构

一、引言

随着中国经济的快速发展,越来越多的跨国公司在中国设立子公司 (独资子公司或者合资公司)。在华跨国公司数量的不断增加对中国经济实力和管理水平的提高,尤其是跨国公司逆向知识的溢出对中国企业知识创造、创新能力的提升起到了重要的促进作用。最近十几年来,信息技术的飞速发展与国际市场环境的不断变换促使跨国公司不断地提高知识创造和创新能力,而跨国公司为了应对东道国的政府管制和整合东道国的优势资源普遍实施了本地化经营战略,在东道国建立社会网络,加强跨国公司与东道国网络之间的知识转移。因此,分析和诠释跨国公司知识转移的内在机理,也即分析诠释看门人、社会网络与知识转移三者之间的关系,从较微观的层面研究知识转移过程及机制,从而对增强跨国公司的国际竞争力、提升中国企业知识创造、创新能力具有重要的现实意义。

建立跨国公司与东道国之间的沟通桥梁,提供跨边界对话机会,减少“距离量”,克服边界阻力,改善团队学习条件,是跨国公司有效进行知识转移的关键。知识转移过程需要由行为人进行知识变换[1]。个人所体现的知识整合与协调对跨国公司知识转移尤为重要[2]。个体行为人通过与周围环境的互动,为组织获取知识,并且通过个体行为人的不断地学习与创新能够维持组织自身的竞争优势,因此,个体行为人对组织知识转移起到关键的作用。个体行为人不论采用何种知识分享方式,首要解决的最重要的问题是如何突破个人所属的群体组织边界。跨国公司通过看门人的紧密工作,建立关系网络,提供跨国企业与东道国之间跨边界对话机会,实现两者之间知识访问、知识定制和知识分享。跨国公司网络内各成员的知识产生于各东道国一定的社会政治、经济和文化背景之下,其知识转移的有效性必然受制于东道国社会政治、经济及文化等多种因素的影响,其知识转移模式与转移路径也具有自身的独特性。

二、理论基础

(一)跨国公司知识转移

迄今为止有关跨国公司知识转移的研究已经积累了大量的文献,学者们主要与社会网络理论、知识基础观理论和组织学习理论等相结合进行研究。从社会网络理论角度研究跨国公司知识转移的文献主要集中在跨国公司母子公司间或子公司间的内部网络[3-6]、子公司与东道国间的外部网络[7-9]以及内外部双重网络[10-11];从知识基础观的角度研究跨国公司知识转移的文献主要聚焦于知识的隐性[3,12-14]和模糊性[15-16];从组织学习的角度研究跨国公司知识转移的文献主要聚焦于知识接收方和知识发送方的特质[17-18]。这些研究文献虽然为跨国公司知识转移的研究奠定了深厚的理论基础,但缺少对知识转移过程内部机制更加微观和细致的探究,比如在知识转移过程中哪些个体行为人发挥着关键的作用,而且,众多研究从组织的层面上分析,以跨国公司各节点组织为最小分析单位,着重研究了跨国公司与网络中的合作伙伴之间、跨国公司各业务单元间(子公司间)的知识转移行为,而未能深入研究节点组织的内部个体行为人的知识转移行为,以及处在重要节点位置上的重要链接行为和知识流动机制。

(二)看门人概念界定及在知识转移中的角色

Allen(1977)[19]在研究企业知识流动时从企业层面界定看门人的概念,将各企业中的“看门人”(Gatekeepers)或“技术守门人”(Technological Gatekeepers)解释为企业从外部知识源获取知识起到关键作用的部分员工,他认为看门人是能够将所获取的外部技术知识转化为所属组织所需要知识后,并将其传播给组织中的关键员工的行为人。Paul和Whittam(2010)[20]认为看门人是“商业天使”(business angle),作为组织外部的接触点将组织与环境连接起来,在组织内部具有联络和协调的作用。在产业集群领域中看门人或是个人[21],或是企业[22]。如果企业作为看门人,那么该企业处在本地网络的中心位置上并且与外部知识资源紧密连接[23]。看门人监控外部环境并且将技术信息转换为本组织可实践的知识。看门人在集群的边界上运作,通过获取、转换和扩散知识避免集群内部组织与外部连接关系的锁定。看门人能够促进组织内员工之间信任的建立,使其技术转移活动能够顺利实现。为了有效进行知识转移,看门人通过收集、编码、整合和扩散相关知识,同时允许其他人从自己的外部关系中获益,并且建立组织内部同事与外部合作伙伴之间的联系[24]。

看门人对促进知识在组织内进行转移具有重要的作用及多种角色[25]。具有高水平的吸收能力和关系资本的看门人,通过正式或非正式的渠道保持内外部信息资源之间更好的连接关系,承担边界扳手的角色[26]。看门人通过诸如,研究出版物以及所拥有的网络关系从外部环境中搜寻知识,并将其转换为组织成员所能理解的相关知识,在此过程之中看门人具有中介角色[27]。Barzilai-Nahon(2008)[28]认为看门人扮演两个主要角色:(1)守卫和控制信息;(2)收集和扩散来源于组织外部的信息。Levina 等(2005)[29]认为看门人具有跨边界行为,承担边界代理人的角色,在创新多领域中识别和共享信息,同时利用跨边界代理人的资源促进网络合作伙伴间的交流与互动。Kevin 和John(2002)[30]基于社会资本理论和角色理论,对232位外派人员进行调研,发现当外派人员承担看门人角色时,外派人员将本地化信息转换为跨国公司内部所需求的或所识别的信息,为跨国公司提供更多的利益。

最近,随着研究者对看门人认识的不断加深,看门人概念逐渐清晰化。Roy等(2012)[31]认为看门人一般从事中高层的管理工作以及在诸如财务、研发等一些关键岗位工作。John N. Walsh(2015)[32]认为在共享信息系统的状态下,看门人在知识获取、知识转换以及知识扩散阶段中会产生跨越部门界限的更多分布式行为。例如,在知识获取阶段随着组织目标驱动点、任务分配、时间界限以及关注焦点的不同,看门人会产生主动和被动知识获取行为。Winter January(2012)[33]研究认为在非洲制造业缺乏尖端技术和高素质人才背景下,行业技术知识可以从非正式网络组织中获取。在知识获取过程中,有四种类型知识看门人发挥了作用,这四类知识看门人分别是:逻辑性技术知识看门人(TKIG)、实践组织(CoPs)、关键人(KP)以及企业(FIRM)。

上述文献中虽然对看门人在知识转移中的角色进行了分析,但未明确企业中哪类人是看门人?本研究基于上述文献对看门人类型、角色及所属岗位进行梳理总结,结果见表1。

表1 看门人类型

资料来源:根据文献梳理所得

三、研究假设

社会网络研究文献主要基于Nahapiet和Ghoshal (1998)[34]社会资本的结构维、关系维和认知维的三个维度,探究社会网络各维度对知识转移的影响。本研究依据Nahapiet和Ghoshal (1998)[34]社会资本结构维(关系强度、中心位置、网络密度和中介中心性),分析看门人角色[35]在社会网络结构维对跨国公司知识转移影响中的作用。

(一)关系强度通过看门人角色影响跨国公司知识转移绩效

看门人在网络理论领域的研究已经有了较大的发展,这些研究解释了网络中特定个体行为人的作用,以及收集、整合和扩散知识的能力。Tushman和Katz(1981)[36]分析看门人在R&D项目组内进行信息转移的作用时,将看门人看作是组织内部信息的传播者,同时保持与其他组织较高的交流强度。看门人能够成功克服和处理跨不同边界的交流障碍。跨国公司在东道国网络进行知识转移时,在看门人的帮助下,外部信息凭借两阶段过程流入到跨国公司内部。首先,看门人收集和理解外部东道国网络信息,其次,将其转换成所能理解的信息,并通过与跨国公司各单元同事的密切交流,帮助其理解和消化[37]这些信息。跨国公司通过看门人的跨边界网络活动使信息流向本组织中的其他成员。为了完成这一系列的任务,看门人必须与东道国网络成员之间保持密切的联系。关系强度代表了在一定时间内看门人与网络中行为人之间交互的频率,交互的频率越高,看门人与其他行为人之间的信息沟通越多,其关系也会变得越来越紧密。这种紧密的网络关系有利于看门人知识转移角色的发挥。看门人所具有的内外部资源的结合能力是看门人的重要资产,组织内部的其他个体从看门人所拥有的外部关系中获益,并且向周围的行为者拓展本地资源[38]。看门人和东道国本地组织的频繁互动促进看门人角色的发挥,进而对跨国公司知识转移产生正向影响。

H1:关系强度促进看门人角色发挥,进而正向影响跨国公司知识转移绩效。

(二)中心位置通过看门人角色影响跨国公司知识转移绩效

从跨国公司网络的视角,跨国公司与东道国网络合作伙伴以及与其他姊妹公司频繁的网络关系有益于跨国公司确立在网络中的中心位置,处在中心位置上的跨国公司能够控制价值链的运作,能够更容易地获得东道国的重要资源。处在网络中心位置上的节点(部门、个人)具有接触重要资源的权利,这些中心节点使用现有的关系迅速接近其他节点,同时占据主要信息通道。由于这些中心节点具有极高的交流活动,所以他们有能力处理网络内部节点之间复杂的关系,并且成为其他节点极具吸引力的合作伙伴。Tsai(2002)[39]从组织内部网络的角度出发,认为组织内部网络中心性能够促进新关系的创建。Ibarra(2011)[40]认为组织内部高网络中心性意味着高的职位等级和有价值资源的高接触程度。网络中心位置是促进个人职业生涯[41]、职业流动[42]的重要因素。处在社会网络中心位置上看门人,能够通过其独特的优势与其他部门之间建立联系,有利于知识的转移和扩散。因此本研究认为:

H2:中心位置促进看门人角色发挥,进而正向影响跨国公司知识转移绩效。

(三)网络密度通过看门人角色影响跨国公司知识转移绩效

社会网络的异质性通常认为是网络的多样性,就看门人所在的网络而言,多样性指看门人在网络中与多种不同类型的人进行交流。这些人具有不同的文化背景、不同的性别、不同的关系等。Kevin和John(2002)[43]认为外派人员(看门人)在同一个地方居住的时间越长,就越能够促进他们开发多样化关系的社会网络,这些多样化关系网络使外派人员为跨国公司承担更多的边界角色。此外,一旦一些具有看门人角色的外派人员在东道国定居,跨国公司就会鼓励他们与很多的社会群体建立网络关系,例如,与同事、顾客、供应商以及不同文化背景的人建立网络关系。多样化的社会网络能够促进外派人员履行跨边界活动。尽管跨边界活动会引起一些负面的结果,例如,角色模糊[44]。但是跨边界活动也会产生积极边界利益。Kevin 和John(2002)[43]认为跨边界的积极影响会超过其负面影响,并且有助于看门人和跨国公司实现其全球和本地化目标。

此外,由于信息处理的局限性会限制看门人在当前网络中的搜索范围,这种结果会导致组织重复接收大量相似信息和冗余信息的可能性增加[45]。更重要的是,组织间网络如果越密集,网络的通讯结构就会形成一种集中控制和协调的机制,这些都会给组织业务单元造成极大的压力[46]。因此,组织的行为预期会对看门人产生强烈的约束机制,限制看门人的行为。嵌入在密集网络中的看门人被迫遵循网络中规范和惯例,以满足网络成员最低的共同需要。然而,这些规范和惯例可能不适合每一个独立个体业务单元的情况。因此,本研究认为:

H3:网络密度抑制看门人角色的发挥,进而负向影响跨国公司知识转移绩效。

(四)中介中心性通过看门人角色影响跨国公司知识转移绩效

网络中行为主体之间结构洞的存在能够为成员之间提供非冗余性的信息[47],网络结构洞数量的增加使可用的信息多样性增加[48]。Burt(1992)[48]认为非冗余性知识来源的获得需要网络中的行为人跨越较多的结构洞,而积累了更多的社会资本。网络中行为主体的中介中心位置越高,则该行为主体在网络中的地位或优势越重要,因为处在该节点的行为主体拥有控制其他网络成员相互互动的能力。Freeman(1979)[49]认为处在中介中心位置上的个人可以通过控制或者曲解信息的传递而影响群体。处在结构洞位置上的成员,具有较多从不同渠道中获得隐性知识的机会,促进不同行为主体之间隐性知识的互动与交流,进而提高整个网络内部隐性知识的共享。然而,存在太多结构洞的网络会使行为主体接触很多相互冲突的差异化信息,从而致使组织协调差异化信息之间的冲突,而造成行动缓慢等缺点[50]。Lechner等(2010)[47]通过实证研究发现结构洞(中介中心性)与知识转移之间呈倒U型曲线关系。同样,Ahuja(2000)[51]也认为结构洞是一把“双刃剑”对创新产生正反效应。

在看门人社会网络中,如果处在中介中心位置上的看门人在不具有强关系的两方行为主体之间传递信息,看门人所处节点的角色就充当了一个“桥”,即,一个可以激发知识传递和共享的节点。看门人在知识转移中的角色发挥与看门人在网络中的中介中心位置密切相关。看门人在跨国公司外部网络成员与内部网络成员之间建立起沟通和联系的桥梁和纽带,跨国公司内外部网络成员之间交流和联系,需借助看门人建立联系,或者看门人充当信息的获取者,将信息向本组织成员传递。如果看门人在东道国网络中处在结构洞位置上,那么看门人就会为跨国公司获得多样化的信息,进而有利于跨国公司知识转移。

H4:中介中心性促进看门人角色的发挥,进而正向影响跨国公司知识转移绩效。

四、研究方法

(一)数据收集

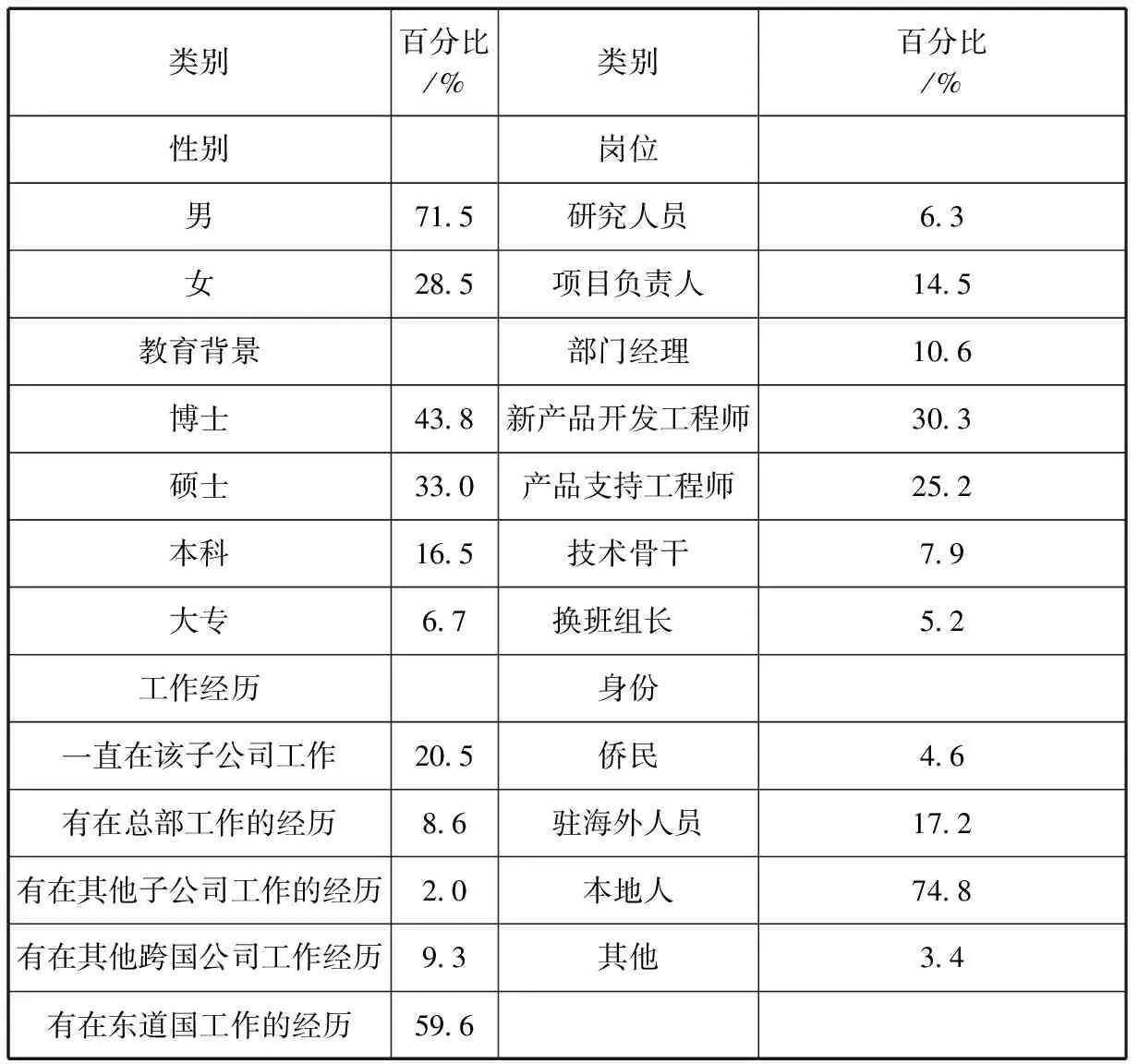

由于在华跨国公司在地理分布上具有代表性,被调查的企业主要集中在北京、大连、南京、上海、广州、天津等省市。被调研企业总部所在地主要在美国、法国、德国、韩国、日本等国家。根据各省市开发区管委会或政府部门提供了有一定生产和研发能力的跨国企业目录,每个调研省市选择50家企业发放调研问卷。问卷发放主要根据表1中看门人所属岗位进行发放(表2),具体调研方式主要采用面谈和电子调查问卷相结合的方式发放。

本研究问卷调研分为预调研和正式调研两个阶段,以便获得模型检验所需的足够的样本量。预调研是一次小样本施测,共发放调查问卷150份,回收有效问卷93份,然后利用SPSS 22.0统计分析软件对有效数据进行项目分析,剔除冗余的、信息负荷低的题项,形成正式调研的问卷题项。正式调研是大样本施测,共发放调查问卷300份,回收有效正式问卷236份,有效问卷回收率为78.7%,有效样本数量足够,可以进行因子分析。

从表2样本的基本信息中可以看出,男性占71.5%,女性占28.5%,这与在华跨国公司看门人大多以男性为主的情况一致。教育背景中,博士占43.8%,硕士占33%,本科的16.5%,这说明本文问卷中的在华跨国公司看门人学历主要以博士和硕士为主。看门人身份主要以东道国本地人为主,这一情况与实际在华跨国公司的情况吻合。在其工作经历中主要在东道国工作,所从事的岗位主要集中在技术工程师岗位中。

表2 看门人样本基本信息

(二)测量工具

知识转移绩效:本研究结合Ambos(2009)[4]和Dhanaraj等(2004)[52]所开发的量表,将知识转移绩效分为隐性知识转移绩效和显性知识转移绩效两部分。隐性知识转移绩效——新市场经验、顾客偏好知识、管理技巧、应用在其他领域;显性知识转移绩效——有关公司技术、过程或技术信息方面的书面知识。

关系强度:根据Hansen(1999)[53]的关系强度的单边(stand-alone)和双边(two-item)题项,潘松挺和蔡宁(2010)[54]的企业创新网络关系强度测量题项以及一些研究者经常使用情感维度对关系强度进行测量[55]的题项,本研究通过6个题项对社会网络关系强度进行问卷设计。

中心位置:中心位置题项测量依据中心性的定义,借鉴朱亚丽(2008)[56]对中心性的测量量表,通过4个题项对中心位置进行测量。

网络密度:网络密度的测量参考了Uzzi(1997)[57]等学者对网络密度的定义及测量指标,通过4个题项对社会网络密度进行设计。

中介中心性:中介中心性测量依据Victor Gilsing(2008)[58]的研究,设计了社会网络的中介中心性3个测量题项。

看门人角色:看门人角色变量的测量主要借鉴了现有的相关研究成果,将看门人角色通过知识获取、知识整合、知识扩散和创建联系4个题项进行测量。

五、实证结果

(一)信度与效度

从表3中可以看出,各因子的内部一致性系数 (Cronbaeh’s alpha)0.755~0.850,说明问卷信度良好。本研究利用SPSS 22.0软件对6个潜变量做探索性因子分析。首先,进行KMO 和 Bartlett的检验,所有变量KMO系数均大于0.7,Bartlett球体检验P<0.001,说明适合进行因子分析。其次,选择主成分分析,特征根大于1,最大方差旋转方法进行探索性因子分析。剔除载荷因子小于0.5的4个题项,其他题项因子载荷均在0.57以上,共解释方差均在69%以上,说明问卷效度良好。表3为各研究变量的平均数、标准差、相关系数和信度系数,表4为各变量的效度指标。

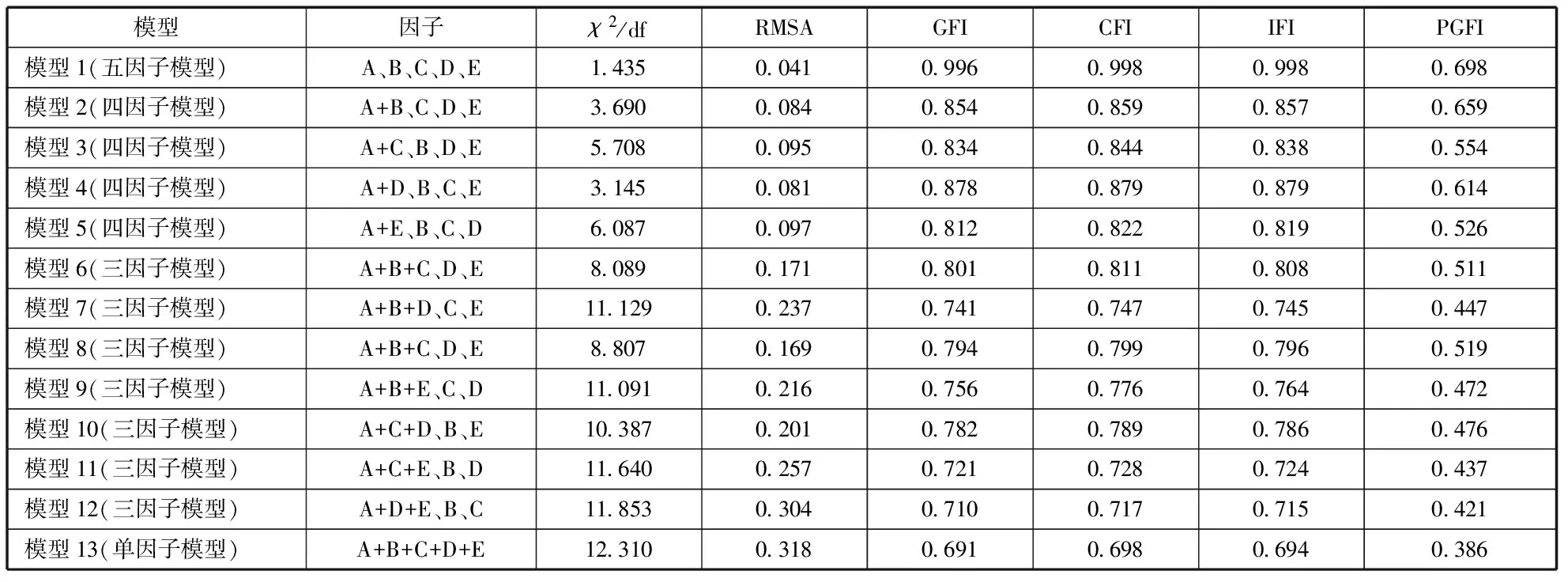

为了验证各因子之间区分效度,本研究通过Amos19.0软件进行验证性因子检验,比较五因子、四因子、三因子和单因子模型的拟合度。从表5中可以看出,五因子模型(知识转移绩效、看门人角色、关系强度、网络密度、中心位置、中介中心性)的拟合度最优。RMSA小于0.08,GFI、CFI、IFI都大于0.99,PGFI大于0.5,χ2/df小于3,因此说明五因子模型具有较好的区分效度。

(二)实证结果分析

根据温忠麟、侯杰泰、张雷(2005)[59]所提出的中介作用的检验流程,本研究设定如下6个检验中介作用的回归模型。

模型1:KTP= A+b1*规模+b2*年龄+b3*行业+b4* 总部所在地+e1

模型2:KTP= A+b1*规模+b2*年龄+b3*行业+b4* 总部所在地+ b5*ND

b6*RS+b7*CP+b8* BC +e2

模型3:KTP= A+b1*规模+b2*年龄+b3*行业+b4*总部所在地+

b5*教育背景+b6*经历+b7*岗位+b8*GR+e3

表3 各研究变量的平均数、标准差、相关系数和信度系数(N =236)

**.在 0.01 水平(双侧)上显著相关*. 在0.05 水平(双侧)上显著相关。括号内为信度系数。

表4 各变量题项效度值

表5 变量区分效度的验证性因子分析(N =236)

模型4:KTP= A+b1*规模+b2*年龄+b3*行业+b4*总部所在地+b5*教育背景+b6*经历+b7*岗位+b8*RS+b9*CP+b10* BC+b11*GR+e4

模型5:GR= A+b1*教育背景+b2*经历+b3*岗位+e5

模型6:GR= A+b1*教育背景+b2*经历+b3*岗位+b4*RS+b5*CP+b6* BC +e6

这里的RS是关系强度;CP为中心位置;ND为网络密度;BC为中介中心性;GR为看门人角色;KTP为跨国公司知识转移绩效。

表6中关系强度、中心位置、中介中心性均对看门人角色产生正向显著影响。关系强度在5%的置信水平下对看门人角色影响显著。中介中心性、中心位置在1%的置信水平下对看门人角色产生显著影响。温忠麟、侯杰泰、张雷(2005)所提出的中介作用的检验流程,表6中关系强度、中心位置对知识转移绩效的标准化系数(c’)与直接效应的标准化系数(c)相比都明显减低,因此说明看门人角色在关系强度、中心位置对跨国公司知识转移绩效的影响中起到部分中介的作用。而中介中心性的标准化系数不显著,说明看门人角色在中介中心性对跨国公司的知识转移绩效的影响中起到完全中介的作用。

表6 看门人社会网络结构维、看门人角色与知识转移绩效回归结果

注:***表示在 0.01 水平(双侧)上显著相关;**表示在0.05 水平(双侧)上显著相关。

六、讨论与管理启示

(一)研究结论

1.看门人角色在关系强度对跨国公司知识转移绩效影响中起到部分中介的作用

以关系强度为自变量,跨国公司知识转移绩效为因变量进行回归,回归系数为0.175(1%的显著性水平下显著),而引入看门人角色变量以后,关系强度对知识转移绩效的回归系数为0.145,回归系数有所降低,说明看门人角色在关系强度与跨国公司知识转移绩效之间具有部分中介效应。Granovetter(1982)[60]指出,“与弱连接相比,强联结关系更愿意为合作伙伴提供帮助,并且在帮助对方的时候也更为轻松”。强连接为看门人提供更多知识交流的机会,促进看门人和更多合作伙伴之间的知识共享的意愿。随着交流的加强,看门人能够收集本企业所需求的知识,从而提高知识转移绩效。

随着交互强度的不断增加,网络中的信息中心度增加,说明网络其他交互伙伴与看门人的信息交互路径增加,信息变得通畅,因此看门人获取外部网络信息变得更加容易,增强看门人角色的发挥。跨国公司看门人与东道国社会网络成员之间的联系愈频繁,双方间的信息交流就会愈多,双方的关系也变得紧密,紧密的关系建立能够促使看门人获得越来越多的信息,因此有益于看门人知识获取角色的发挥。随着交流强度的增加,看门人更加熟悉和理解东道国的风俗文化及习惯等本地特征,有利于其获得本地的各种资源和东道国支持。因此,跨国企业看门人与东道国网络成员的紧密交互为其获得更多的东道国社会网络信息提供实质性的帮助。

2.看门人角色在中心位置对跨国公司知识转移绩效影响中起到部分中介的作用

中心位置对跨国公司知识转移绩效进行直接回归的回归系数为0.260(1%的显著性水平下显著),而引入看门人角色以后,其对知识转移绩效进行回归的中心位置回归系数为0.195,回归系数与直接效应回归系数相比,所有降低,说明看门人角色在中心位置与跨国公司知识转移绩效之间具有部分中介效应。

从资源获取优势的角度,处在网络中心位置(度中心性)上的看门人享有较高的声誉和信任,并具有利用外部资源的较高能力[40]。声誉和威望的形成促使外部伙伴更愿意与其合作,并不断地投入资源[61]。当跨国公司看门人与处在中心位置的本地企业看门人进行互动,关系增强时,跨国公司看门人就可以利用本地企业在本地网络中的资源,同时跨国公司在本地网络的优势增加而不断提升自己的影响力和声望。因此在社会网络中具有较高中心性的看门人更容易接触或获取到较多的资源和信息,高中心性的看门人更容易获得行业内的最新信息。居于网络中心的知识接受企业要想继续获得由高的网络中心度所带来的知识、信息的获取和控制优势,就必须保持与其他企业在技术上的势差,由此吸引其他企业与自己建立联结,因此,它们在获取自己所需的知识时意愿会更加强烈,愿意投入的精力也更多,而这些都会进一步对知识转移效果产生积极影响。从回归结果中,本研究发现看门人角色在中心位置对跨国公司知识转移绩效的影响中起到部分中介的作用。看门人在东道国网络中的中心位置,容易获取东道国网络中的资源,看门人凭借这种社会资本,来调动社会资源,因此,这些对看门人知识获取、调整等角色起到积极的促进作用,进而影响跨国公司知识转移绩效。

3.看门人角色在网络密度对跨国公司知识转移绩效影响中无中介的作用

实证结果表明,网络密度对跨国公司知识转移绩效不产生影响。因此网络密度也无法进行中介效应检验,故假设未得到支持。从组织内部的视角出发,具有内部适度连接的、与其他组织的正式领导有桥介关系的、与企业单位内部的高密度以及广泛与外部接触的高绩效工作团队能够更快地完成项目目标[62]。然而,如果在组织内部许多看门人之间有断裂的关系、大量的结构洞以及社会闭合的缺乏都会危机组织的稳定性。然后,组织开始失去作为一个连接整体的身份。看门人之间断裂的关系,意味着组织内部各部门之间信息流动的停滞或各部门之间真正意义上的“围墙”存在,这种状态不利于组织整体目标的实现。在团队层面上,Gabbay和Zuckerman (1998)[63〗表示通过个体科学家所产生的过多中介行为阻碍了企业的创新。本研究认为假设未得到实证支持的原因可能在于,分析网络密度对知识转移绩效的影响应该分别从组织内外部的视角出发,分析网络密度在组织外部网络和组织内部网络中对知识转移绩效产生的不同影响,或者将二者有机的结合,进一步分析网络密度对知识转移的影响。

4.看门人角色在中介中心性对跨国公司知识转移绩效影响中起完全中介的作用

中介中心性对跨国公司知识转移绩效进行直接回归的回归系数为0.276(1%的显著性水平下显著),而引入看门人角色以后,中介中心性对知识转移绩效进行回归的回归系数不显著,说明看门人角色在中介中心性与跨国公司知识转移绩效之间具有完全中介效应。

处在中介中心性较高位置(结构洞)上的看门人,在信息传播中充当桥介作用或连接器作用。处于结构洞上的看门人具有更多的弱关系,塑造了弱关系的独特优势,中介中心性较高的看门人为其带来了获取更多一致性信息的机会,此时看门人具有信息控制的绝对优势。处在此位置上的看门人能够把握相关领域市场和技术发展的现状及趋势,不断增强对信息涉猎的广度。跨国公司看门人与处于网络结构洞位置的本地企业看门人、其他跨国公司看门人建立战略联盟,发挥本地化合作伙伴或其他跨国公司的多样化的市场信息优势和信息控制优势,便于积累更多本土知识。顾丽敏和段光(2014)[64]认为处在网络中介中心位置的企业,知识共享意愿会影响知识转移效果。处在网络中介中心位置的节点会利用所处的有利优势,结合其本身的偏好、利益或其他因素,对知识转移进行控制,不轻易把他们认为有价值的信息或知识传播出去,从而网络内部的结构洞就会出现,致使产生更多的机会成本,结构洞的存在会影响到其他成员的学习与知识共享效果。一旦跨国公司看门人占据了东道国网络的中介中心位置,那么该跨国公司的看门人就控制了知识流动和转移的方向是知识网络中转移的中介和桥梁。看门人所具有的高中介中心性会控制和影响网络内的知识转移方向。

(二)管理启示

1.跨国公司“社会网络——看门人——知识接收方”知识转移的三元模式建立,能够从更微观的层面理解知识转移的全过程,与以往的“社会网络——知识接收方”知识转移二元模式相比,知识转移环节虽然增加,但是由于看门人具有专业的知识转移角色,对信息的准确收集,确保了知识的实效性。因此,本研究建议跨国公司进行知识转移时,应建立从个人层面(例如,看门人)到组织层面的完整转移路径体系,而不能跨越组织中重要行为人角色的作用试图走捷径。通过知识转移传输通道的构建,进行专业分工,提高信息的实效性,减少信息损失的风险。

2.增强与东道国网络成员间的互动。加强看门人与东道国网络中合作伙伴积极交流的主动性,了解和熟悉本地文化与环境,对看门人获取东道国网络资源提供条件。跨国公司开展对看门人在东道国情况方面的培训,尤其加强对非本地看门人的培训,让其认识和了解东道国的政治经济和风俗文化,为其提供能与东道国合作伙伴交流和互动的机会。同时,跨国公司应注重加强东道国本地人的看门人角色,因为东道国本地人对东道国的政治经济与风俗文化的了解比非本地人更熟悉,能够迅速把握东道国市场的需求变化,为跨国公司在东道国本地开拓市场、拓展业务创造条件。

(三)研究不足与展望

首先,本研究是基于跨国公司看门人的调研数据进行结论验证的。在调研过程中,根据看门人定义和以往的研究文献将看门人界定为跨国公司技术工程师、领域专家和关键人物。严格进行界定可能导致问卷调研对象受到限制。在未来的研究中应收集能更准确地捕捉到看门人角色的数据,证明看门人的重要性或还未探测到的功能。

其次,未来看门人的研究应考虑情景变量,动态分析看门人角色变化。未来看门人的研究基于开放创新与实践创新过程,更多关注创新活动,而且作为开放创新与实践创新主要内容的用户驱动创新更需要技能娴熟的看门人存在。应注意到看门人除在本组织中具有的内部角色之外,还可能具有外部角色,因此,看门人角色研究具有更广泛的研究意义。本研究认为未来研究应考虑情景的因素,动态地考虑看门人的角色变化。

最后,看门人角色的发挥不仅取决于其拥有的社会资本,而且受到看门人本身人力资本水平的影响。因此,人力资本与社会资本双重影响知识转移机制的研究,是未来研究的重要方向之一。

参考文献:

[1]PERRIN A. Knowledge lost in translation: The role of knowledge brokers in knowledge transfer[J].International Journal of Information Technology & Management, 2013,12(3): 214-225

[2]JACQUIER-ROUX V, PARAPONARIS C. Diversity and knowledge sharing: An analysis of integration processes in Multinational Firms [J]. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2012, 42(3): 335-349.

[3]KOGUT B, ZANDER U. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation[J].Journal of International Business Studies, 1993(24):625-645.

[4]AMBOS T C, AMBOS B, SCHLEGELMILCH B B. Learning from subsidiaries: An empirical investigation of headquarters’ benefits from reverse knowledge transfers[J]. International Business Review, 2006(15):294-312.

[5]RALF BUCKLEY,CLAUDIA OLLENBURG.Tacit knowledge transfer: Cross-cultural adventure[J]. Annals of Tourism Research, 2013(40):419-422.

[6]DIMITRATOS P, PLAKOYIANNAKI E, THANOS I C, et al. The overlooked distinction of multinational enterprise subsidiary learning: Its managerial and entrepreneurial learning modes[J]. International Business Review, 2014, 23(1):102-114.

[7]CHEN C J, HUANG J W. How organizational climate and structure affect knowledge management-The social interaction perspective[J].International Journal of Information Manage ̄ment.2007,27(2):104-118.

[8]张晓燕. 东道国知识强度对跨国公司知识转移的影响[J]. 经济管理, 2008(7): 45-48.

[9]关 涛. 知识特性对跨国公司选择知识转移工具的影响[J]. 科研管理, 2012, 33(5): 79-85.

[10]MEYER M. The rise of the knowledge broker [J]. Science Communication, 2010b,32(1):118-127.

[11]FARIZA ACHCAOUCAOU, PALOMA MIRAVITLLES, FIDEL LEN-DARDER. Knowledge sharing and subsidiary R&D mandate development:A matter of dual embeddedness[J] International Business Review, 2014 (23): 76-90

[12]INKPEN A. Learning, knowledge acquisition, and strategic alliances[J]. European Management Journal, 1998, 16(2):223-229.

[13]薛求知, 关 涛. 跨国公司知识转移:知识特性与转移工具研究[J]. 管理科学学报, 2006, 9(6):64-72.

[14]ZHANG X. Theoretical and empirical research on the influence factors of the performance of tacit knowledge transfer in enterprise R&D team: Based on the perspective of knowledge ecology[J]. Information Studies Theory & Application, 2016.

[15]SIMONIN B L. Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliance[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(7):595-623.

[16]LEE S C, CHANG S N, LIU C Y, et al. The effect of knowledge protection, knowledge ambiguity, and relational capital on alliance performance[J]. Knowledge & Process Management, 2007, 14(1):58-69.

[17]COHEN W M, LEVINTHAL D A, Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Seience Quarterly, 1990,35 (1): 128- 152.

[18]GUPTA A K, GOVINDARAJAN V. Knowledge flows within multinational corporations[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(4):473-496.

[19]ALLEN T J. Managing the flows of technology: Technology transfer and the disseminatin of technological information within the R&D organization[M]. MIT Press. 1977.

[20]Paul Williams paper to the esrc research seminar series-collaborative futures: New Insights from Intra and Inter-Sectoral Collaborations, University of Birmingham, February 2010.

[21]ABITTAN Y, ASSENS C. Le rle stratégique des hommes-orchestres dans l’écosystème des ples de compétitivité[J]. Vie & Sciences Economiques, 2011,2(188): 22-37.

[22]Morrison A. Gatekeepers of knowledge within industrial districts: Who they are, how they interact [J]. Regional Studies, 2008,42:817-835

[23]GIULIANI E, BELL M. The micro-determinants of meso-level learning and innovation: Evidence from a chilean wine cluster [J]. Research Policy, 2005(34):47-68.

[24]FRÉDÉRIC RYCHEN, JEAN-BENOT ZIMMERMANN. Clusters in the global knowledge-based economy:Knowledge gatekeepers and temporary proximity[J].Regional Studies, 2008(42):767-776.

[25]JOCELYN CRANEFIELD,PAK YOONG. Interorganisational knowledge transfer: The role of the gatekeeper [J]. International Journal of Knowledge and Learning, 2007(3):56-89.

[26]GITTELMAN M, KOGUT B. Does good science lead to valuable knowledge? biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns[J].Management Science, 2003,49(4):366-382.

[27]GRADWELL T. Outsourcing knowledge creation:Don’t give the game away [J]. Specialty Chemicals, 2003,23 (8):24-25.

[28]BARZILAI-NAHON K. Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. Journal of the American Society for Information Science and Technology[J]. 2008,59(9): 1-20.

[29]LEVINA N, VAAST E. The emergence of boundary spanning competence in practice: Implications for implementation and use of information systems [J].MIS Quarterly, 2005,29(2): 335-363.

[30]KEVIN Y AU, JOHN FUKUDA. Boundary spanning behaviors of expatriates [J]. Journal of World Business, 2002, 3 (37):285-296.

[31]ROY Y J CHUAA, MICHAEL W MORRISB 1, SHIRA MOR.Collaborating across cultures: Cultural metacognition and affect-based trust in creative collaboration[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2012,118(2):116-131.

[32]JOHN N Walsh. Developing new categories of knowledge acquisition, translation and dissemination by technological gatekeepers[J]. International Journal of Information Management, 2015, 35: 594-605.

[33]WINTER JANUARY. The gatekeeper and the knowledge environmentwho they are, how they work empirical evidences from high-tech manufacturing and R&D firms [EB/J]. http://works.bepress.com/knowledgeispower/1/

[34]NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage [J].Academy of Management Review,1998,23: 242-266.

[35]KOSTOVA T, ROTH K. Social capital in multina-tional corporations and a micro-macro model of its formation[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2):297-317.

[36]KATZ R, TUSHMAN M. An investigation into the managerial roles and career paths of gatekeepers and project supervisors in a major R&D facility[J]. R&D Management,1981(11): 103-110.

[37]WHITLEY R, FROST P. Task type and information transfer in a government research laboratory[J]. Human Relations, 1973, 26(4):537-550.

[38]RYCHEN F, ZIMMERMANN J B. Special Issue of regional studies:“Clusters in the global knowledge-based economy: Knowledge gatekeepers and temporary proximity”[J]. Routledge, 2008,42(6).

[39]TSAI W. Social structure of “coopetition” within a multiunit organization: Coord ination, competition, and intraorganizational knowledge sharing[J]. Organ- ization Science, 2002(13): 179-190.

[40]IBARRA H, HANSEN M. Are you a collaborative leader?[J].Harvard Business Review, 2011(6):1-17.

[41]MARSDEN P V, HURLBERT J S. Social resources and mobility outcomes: A replication and extension[J]. Social Forces, 1988, 66(4):1038-1059.

[42]PODOLNY J M, BARON J N. Resources and relation ̄ships: Social networks and mobility in the workplace[J]. American Sociological Review, 1996, 62(5):673-693.

[43]KEVIN Y AU, JOHN FUKUDA. Boundary spanning behaviors of expatriates [J]. Journal of World Business, 2002(37):285-296

[44]BLACK T L, FERNANDES E T, ELLIS D G, et al. The effect of tube gastrostomy on gastroesophageal reflux in patients with esophageal atresia[J]. Journal of Pediatric Surgery, 1991, 26(2):168-70.

[45]LEVINTHAL D A, MARCH J G. The myopia of learning[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14(S2):95-112.

[46]ROWLEY T J. Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences[J]. Academy of Management Review, 1997, 22(4): 887-910.

[47]LECHNER C, FRANKENBERGER K, FLOYD S W. Task contingencies in the curvilinear relationships between intergroup networks and initiative performance[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(4):865-889.

[48]BURT, RONALDS. Structural holes[M]. Harvard University Press, 1992.

[49]FREEMAN L C. Centrality in social networks: Comceptual classification[J]. Social Networks, 1979(1).

[50]KELLER M S, COLN C E, TRIMBLE J A, et al. The utility of routine trauma laboratories in pediatric trauma resuscitations.[J]. American Journal of Surgery, 2005, 188(6):671-678.

[51]AHUJA G. Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(3):425-455.

[52]CHARLES Dhanaraj, MARJORIE A Lyles, HKEVIN Steensma. Managing tacit and explicit knowledge transfer in IJVs: the role of relational embeddedness and the impact on performance[J]. Journal of International Business Studies, 2004(35):428-442

[53] HANSEN MT. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing organizational knowledge across subunits[J]. Administrative Science Quarterly,1999,44(1): 82-111.

[54]潘松挺,蔡 宁.企业创新网络中关系强度的测量研究[J].中国软科学,2010(5):108-116

[55]MARSDEN PV, CAMPBELL KE. Measuring Tie-strength[J]. Social Forces, 1984, 63: 482-501.

[56]朱亚丽.网络中心性对企业间知识转移影响的实证研究[J].技术经济,2008,27 (12):1-6.

[57] UIZZ B. Social structure and competition in interfirm networks:The paradox of embeddedness[J].Administrative Seience Quarterly,1997,42(l):35一67

[58]VICTOR Gilsingb, BART Nooteboomb, WIM Vanhaverbekec, et al. Network embeddedness and the exploration of novel technologies: Technological distance, betweenness centrality and density[J]. Research Policy2008,10(37):1717-1731.

[59]温忠麟,侯杰泰,张 雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-247

[60]GRANOVETTER M. Strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973,78(3): 1360-1380

[61]STAM W, ELFRING T. Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra- and extraindustry social capital[J]. Academy of Management Journal, 2015, 51(1):97-111.

[62]REAGANS R, MCEVILY B. How to make the team: Social networks vs. demography as criteria for designing effective teams[J]. Administrative Science Quarterly, 2004, 49(1):101-133.

[63]GABBAY S M, ZUCKERMAN E W. Social capital and opportunity in corporate R&D: The contingent effect of contact density on mobility expectations [J]. Social Science Research, 1998, 27(27):189-217.

[64]顾丽敏,段 光. 基于网络集中度的产业集群知识共享研究:以江苏省科技型产业集群为例[J].南京社会科学,2014(9):142-149.

TheEffectofSocialNetworkStructureonMNEs’KnowledgeTransfer——TheIntermediaryEffectofGatekeeperRole

ZHAO yun-hui, LI ya-hui, GUO yi

(BusinessManagementSchool,InnerMongoliaUniversityofFinanceandEconomics,Hohhot010070,China)

Abstract:Through questionnaire survey and data analysis of the 236 gatekeepers, based on the social capital theory and knowledge transfer theory, the study builds the relationship model between social network structure, the gatekeeper role and in knowledge transfer of a multinational company, in order to explore the mediation role of gatekeeper role in knowledge transfer of a multinational company. The research results show that the gatekeeper role have partial intermediary effect in the influence of central location and relation intensity to the knowledge transfer performance. Gatekeeper role has complete mediation effect in the influence of betweenness centrality to knowledge transfer for multinational companies. The results from the perspective of the process deepen the knowledge transfer theory, and explore the path of knowledge transfer.

Key words:knowledge transfer; gatekeeper role; MNEs; social network structure

中图分类号:F270

A

1005-0566(2018)05-0147-13

收稿日期:2017-10-15

2018-03-28

基金项目:国家自然基金项目(71662022);国家自然基金项目(71573292)

作者简介:赵云辉(1979-),女,内蒙古敖汉旗人,内蒙古财经大学副教授,博士,研究方向:知识转移。

(本文责编:海洋)