海上河流相油田分层系增产策略研究与应用

——以渤海M油田为例

吴小张,张建民,江 聪,阳晓燕,张 博

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

渤海南部海域普遍发育河流相油田[1-3]。渤海油田河流相沉积砂体作为油气聚集的主要场所,受其复杂的构造演化及沉积环境的影响,油藏地质情况复杂多变。油气藏类型以岩性、岩性-构造油气藏为主。另外,由于构造破碎,断块面积小、砂体展布规律复杂、砂体横向变化大、单个砂体储量规模小,油田总体储量丰度低,多为中小型油田[4-8]。渤海M油田主要采用定向井合采为主的开发方式,经过多年的注水开发,层间矛盾日趋突出。生产实践表明,由于水淹情况复杂,并且受限于工程上的各种制约,实施分层注水和调配成本和难度较大,效果并不理想,只能暂时缓解层间矛盾。针对这一问题,笔者开展了海上河流相油田分层系增产挖潜的可行性研究,对剩余油分布规律及水淹状况进行了分析,并对细分层系开发进行了数值模拟研究。在此基础上,选择4井区进行了矿场实验,取得了很好的增油效果,为海上复杂河流相油田的高效开发提供了理论依据和生产经验。

1 油藏概况

渤海M油田位于渤海南部海域,为发育于黄河口凹陷中央构造脊上的一个复杂断块油田,其主要含油层系发育于新近系明化镇组下段,从上至下划分为NmⅠ、NmⅡ、NmⅢ、NmⅣ、NmⅤ五个油组。油田范围内明下段下部主要以曲流河沉积为主,明下段中上部以浅水三角洲沉积相为主,主要含油层段为NmⅡ、NmⅢ、NmⅣ油组,是典型的构造岩性复合油气藏、岩性油气藏。储层平均孔隙度30.3%,平均渗透率643×10-3μm2。明下段原油具有饱和压力高(10.60~16.00 MPa,平均12.89 MPa)、地饱压差小(0~2.97 MPa,平均1.34 MPa)、溶解气油比中等(33~93,平均54)、地层原油黏度低(1.32~12.50 mPa·s,平均4.99 mPa·s)等特点。油田压力梯度为0.95 MPa/100 m,温度梯度3.38 ℃/100 m,属于正常的压力、温度系统。目前油田共有开发井81口,其中采油井56口,注水井25口;平均日产油3 635.3 m3,日产气36.1×104m3,综合含水44.5%,气油比113。

2 分层系增产策略可行性研究

非均质油藏在注水开发时,层间矛盾的存在影响开发效果,中低渗层得不到有效水驱动用,储量动用程度不均衡。按照储层物性及流体性质相近原则,采取成组(段)分层系开发是解决层间非均质性的根本措施,纵向上将储层物性(沉积类型、原油物性、流体性质)和潜力状况(采出状况)相近的同类油层进行层系组合,实现低渗透油层和高渗透油层的分采,减少层间干扰;同时,细分开发层系要能够满足油田正常生产的需要,具备单独划分一套层系的经济下限,层系调整要兼顾各类油层[9]。

2.1 分层系开发技术界限概念模型研究

2.1.1 概念模型的建立

根据实际研究区的地质属性参数及开发动态参数,利用Eclipse数值模拟软件,建立3层非均质概念模型,包括上下两个储层和中间一个隔层,储层厚度为10 m,隔层厚度为0.2 m;平面上,网格大小为5 m×5 m,平均渗透率为600 ×10-3μm2,孔隙度为0.28%。设计一注一采两口井,油水井距为400 m。

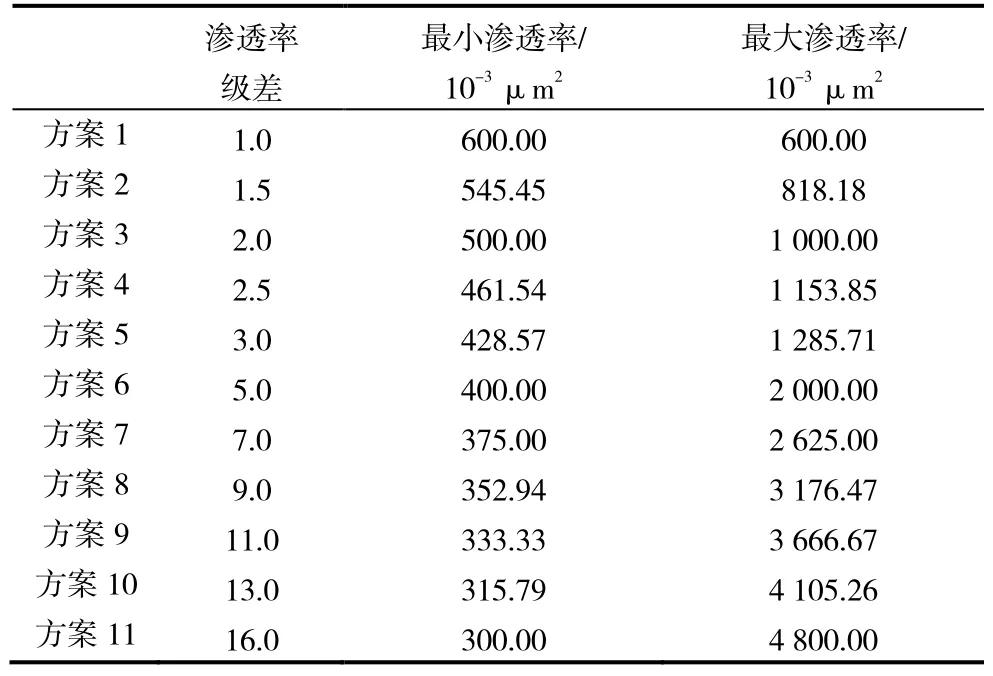

2.1.2 渗透率级差界限研究

依据M油田的油层情况,层系内渗透率级差是重组开发层系的关键参数。按照渗透率级差组合开发层系的思路,渗透率级差设计为 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,5.0,7.0,9.0,11.0,13.0,16.0,共 11 个方案,建立11个相应的概念模型。每个方案各层渗透率与渗透率级差的关系见表1。

表1 各层渗透率与渗透率级差的关系

设计注水井注入量为120 m3/d,生产井产液量为120 m3/d,定液生产,预测各方案的采收率,得到不同渗透率级差下的采收率曲线(图1)。

图1 不同渗透率级差下的采收率

由图1可以看出,随着渗透率级差的增大,采收率整体呈下降趋势,在渗透率级差为3时出现明显的分界,当渗透率级差小于3时,采收率缓慢下降,开发效果较好,当渗透率级差大于3时,采收率迅速下降,开发效果较差。因此,在分层系开发过程中,每套开发层系内的渗透率级差越小,开发效果越好,渗透率级差界限在3左右。

2.1.3 水淹程度级差界限研究

在油田注水开发过程中,储层非均质性导致各储层水淹程度不同。在高渗层中,储层流体的流动性强,见水较快,水淹强度较高;反之,在低渗层中,储层流体的流动性弱,见水较慢,水淹强度较弱。由于水的流动能力大于油的流动能力,含油饱和度越高,储层流体的流动性越弱;含油饱和度越低,储层流体的流动性越强。储层间的含油饱和度级差越大,储层流体流动能力差异也越大,开发效果越差。因此,为了保证分层系开发的效果,同一套开发层系间的含油饱和度级差应保持在一定范围内。

在概念模型中,为了模拟实际地层的水淹情况,含油饱和度级差分别取 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,各方案的含水饱和度分布见表2。

表2 水淹程度界限划分方案

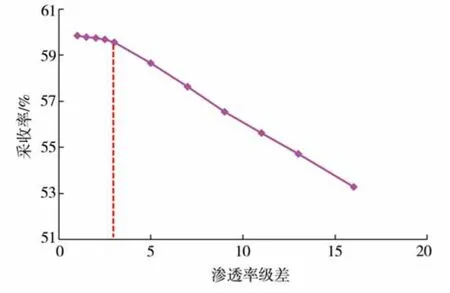

设计注水井注入量为120 m3/d,生产井产液量为120 m3/d,定液量生产,预测各方案的采收率,得到不同含油饱和度级差下的采收率曲线(图2)。

图2 不同含油饱和度级差下的采收率

由图2可以看出,随着含油饱和度级差的增大,采收率整体呈下降趋势,在含油饱和度级差为1.2时出现明显的分界,当含油饱和度级差小于1.2时,采收率缓慢下降,开发效果较好;当含油饱和度级差大于1.2时,采收率迅速下降,开发效果较差。因此,在分层系开发过程中,每套开发层系内的含油饱和度级差越小,开发效果越好,含油饱和度级差界限在1.2左右。

2.2 分层系增产策略可行性研究

渤海M油田投产初期,为节约投资成本,采取少井高产的开发策略,基本采用定向井大段合采的开发方式。随着开发的持续深入,油田含水逐步上升,层间矛盾逐渐显现出来,各个层段水淹不均,剩余油分布复杂。为提高油田开发效果,选取有代表性的4井区,建立油藏数值模拟模型,结合生产动态资料分析油田水淹状况和剩余油分布规律,进一步研究分层系增产策略的可行性。

通过开展精细油藏数值模拟研究,得到4井区油藏剩余油饱和度分布(图3)。可以看出,该井区几个主力层之间的含油饱和度差异明显,表明各层水驱状况并不均匀,若继续采用大段合采的方式,由于层间干扰的存在,必然造成部分层过早水淹,含水迅速上升,影响油田最终采收率。因此,为减小油井纵向上的层间矛盾,采取细分开发层系的策略势在必行。根据前述概念模型的研究结果,考虑渗透率级差控制在3左右,结合水淹状况和剩余油饱和度分布,含油饱和度级差也控制在合理范围之内,同时兼顾附近非主力层,使得每个层系内都具有一定规模的储量,以保证其产能和开发的经济性。推荐的层系组合如图4所示。通过数值模拟对目前开发井网和分层系开发井网进行了方案预测,结果表明,细分层系开发能够提高采收率 1.8%,累增油12.7×104t,增油效果比较明显。因此,现阶段对油田实施细分开发层系的增产策略来改善开发效果是必要且可行的。

图3 渤海M油田4井区油藏数值模拟剩余油饱和度分布

图4 渤海M油田4井区细分开发层系

3 矿场试验及实施效果分析

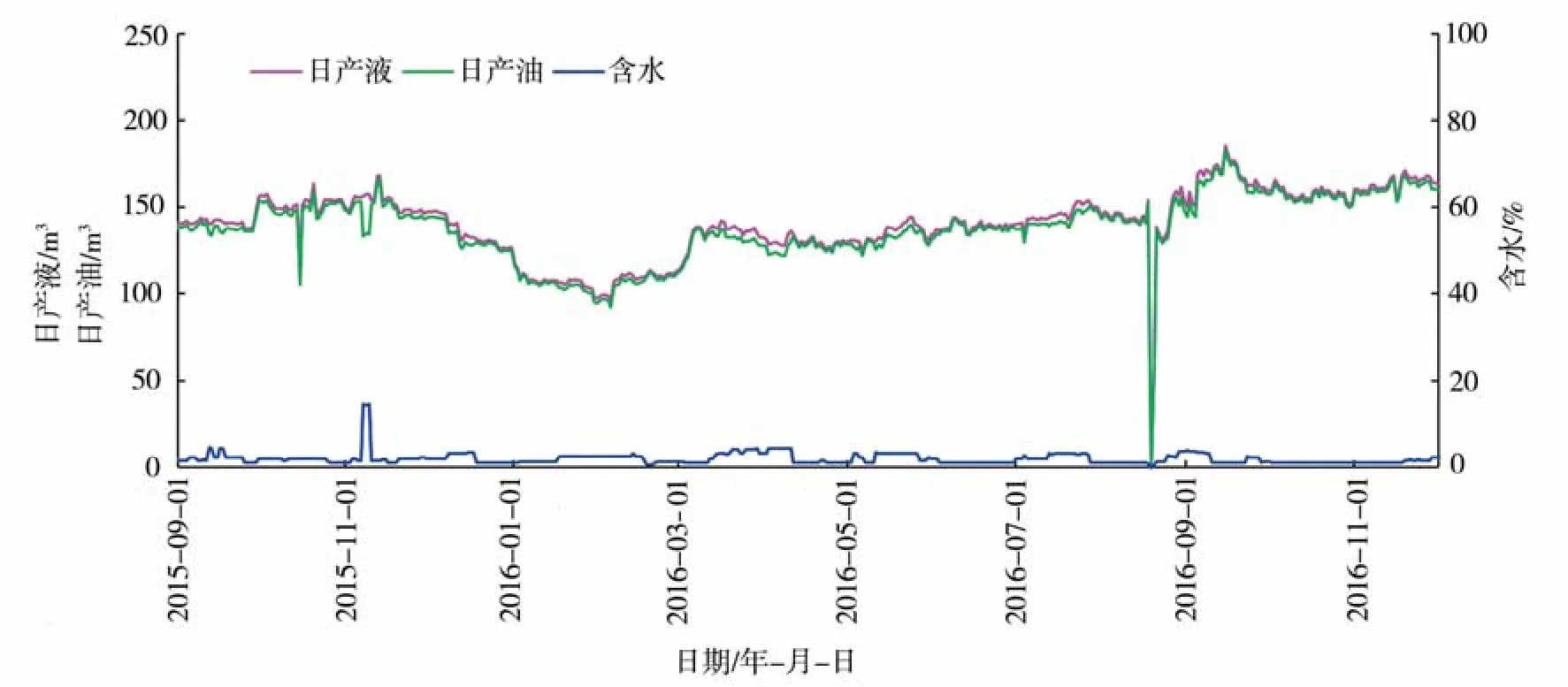

在分层系增产策略可行性研究的基础上,对渤海M油田4井区开展了调整井方案研究,提出了调整井分层系并压裂的增产策略,进一步改善开发效果。根据设计的调整井井位分布和油藏地质特点,筛选了其中的M17井进行先期矿场试验。该井实施后,钻遇油层厚度 40 m,含油井段纵向跨度较大,层间干扰严重。根据该井实钻油藏情况,采用数值模拟方法进行了方案对比,结果表明,采取合采方案预计日产油100 m3,采取分层系方案预计日产油120 m3。根据分层系开发研究结果,目前射开第二套层系开发,射开厚度26 m,并对主力层进行了压裂充填完井,实际日产油达150 m3,增产效果明显,达到预期设计目的(图5)。

图5 渤海M油田调整井M17井开采曲线

4 结论与建议

(1)海上河流相断块油田由于储层非均质性的存在,随着油田开发的进行,层间矛盾逐渐凸显,通过细分层系开发,可以达到增产的目的。

(2)对于油田已开发区块,细分层系开发需要综合考虑渗透率级差、水淹程度级差等的影响。渤海 M油田的研究实践表明,细分层系技术界限为:渗透率级差大于3,或含油饱和度级差大于1.2时,分层系开发增产效果明显。

(3)应根据各个断块的地质特点及生产特征,深入开展其他井区的对应增产策略研究,以期进一步提高油田的整体开发效果。

[1] 雷源,张建民,常会江,等.数值试井技术在渤海河流相油田的应用[J].油气井测试,2015,24(6):14–17.

[2] 徐玉霞,柴世超,廖新武,等.海上复杂河流相油田高效开发技术研究与实践[J].石油地质与工程,2015,29(3): 69–72.

[3] 徐玉霞,柴世超,廖新武,等.在线调驱技术在海上河流相稠油油田中的应用[J].特种油气藏,2015,22(3):111–113.

[4] 顾伟民,侯亚伟.海上复杂河流相油田安全优化注水研究[J].石油天然气学报,2014,36(7):150–153.

[5] 郭太现,杨庆红,黄凯,等. 海上河流相油田高效开发技术[J].石油勘探与开发,2013,40(6):708–714.

[6] 安桂荣,许家峰,周文胜,等.海上复杂河流相水驱稠油油田井网优化[J].中国海上油气,2013,25(3):28–31.

[7] 房立文,卢国军,葛丽珍.纳米微球深部调驱技术在河流相稠油油田中的应用及效果评价[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2012,14(3):102–105.

[8] 雷源,张建民,王西杰,等.河流相水平井井网油田稳油控水研究与实践[J].石油地质与工程,2017,31(3):26–30.

[9] 宋祖厂,王其昌,盖旭波 ,等.地面多级分注技术在大港南部油田的研究及应用[J].石油地质与工程,2012,26(2):15–18.