情事变更约定排除条款的法律效果

靳 羽

(广东财经大学 法学院,广州 510320)

一、问题的提出

情事变更原则的理解与适用是债法上公认的复杂问题,《合同法司法解释二》第26条*《合同法司法解释二》第26条规定:“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”只是标志着填补法律漏洞、提供规范基础任务的初步完成,相关理论与实务争议远未就此止歇。规定和适用情事变更原则最大的困难即在于如何确定该原则的适用条件,即确定何谓“情事”,以及情事的变更须达到何种程度方能调整或解除合同,这是重要的法律政策考量,也是复杂的法律解释技术。[1]究其实质,情事变更原则适用难题的背后呈现的是抽象原则规则化的困境以及“合同严守”与“合同正义”之间的紧张关系,若“合同自由”再加入“混战”,问题将愈加复杂,这在建设工程施工合同案件中最为常见。

最新版《建筑工程施工合同示范文本GT-2013-0201》(下文简称《示范文本》)第三部分“专用合同条款”第11.1款是关于“市场价格波动当事人是否调整合同价格”的条文,如果当事人选择了“否”,则根据《示范文本》第二部分“通用合同条款”第12.1款关于单价合同、总价合同的定义,*根据《示范文本》“通用合同条款”第12.1款所做界定,单价合同是指合同当事人约定以工程量及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不做调整;总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不做调整。无论当事人选择其中何种价格形式,约定范围内市场价格波动风险发生时,承包人不得主张调整合同价款。我国台湾地区建筑业者亦常在工程承揽契约中约定“不得以任何变更情事要求加价”、“工程进行期间,如遇物价波动时不予调整”的内容或类似表述。[2]24在此,将当事人做出以上价格形式约定的合同统称作“固定价格合同”。因固定价格合同具有便于投资控制的优点,故此种价格形式条款在海峡两岸建筑行业内颇为流行,然而,一旦材料款、人工费用等成本上涨,即面临能否适用情事变更原则以调整合同价格的争议,此即所谓“情事变更原则约定排除条款”的法律效果问题。

经案例检索,笔者发现我国大陆各级法院对该问题迄今均持否定态度,我国台湾地区“最高法院”在2013年前亦持相同见解,但近年来已有改弦更张的趋势。案情大致相同的样本案例之所以裁判结果迥异,分歧焦点即集中于当事人缔结固定价格合同的事实是否满足“情事变更是当事人缔约时所不可预见”这一要件上。*通说认为,适用情事变更原则须满足五项要件:一是须有情事变更的事实;二是情事变更须发生在合同成立以后,履行完毕之前;三是须情事变更的发生不可归责于当事人;四是须情事变更是当事人缔约时所不可预见的;五是须情事变更使履行原合同显失公平或者不能实现合同目的。鉴于此,本文拟选取海峡两岸若干典型案例为分析样本,比较判决理由,权衡利弊得失,以期对我国情事变更原则司法适用的完善有所助益。

二、典型案例解构:聚焦于是否“预见”的裁判逻辑

(一)固定价格合同等同于“预见”的裁判理路

1.中国大陆

最高人民法院历来认为既然当事人缔结的是固定价格合同,即意味着当事人在缔约之际已经将履约过程中成本增加因素的各种可能性纳入考虑范围,因此,实际履约过程中的价格波动即涵盖于当事人“预见”范畴之内,即不符合情事变更原则适用条件之一的“须情事变更是当事人缔约时所不可预见”要件,而将一切价格波动均认定为“商业风险”,从而排除情事变更原则的适用余地。例如,在“电白建筑公司案”中,该院认为:“上述建设工程施工合同约定,承包方式为按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全,还包括按国家规定由乙方缴纳的各种税收,除设计变更外,总价、单价以定标价为准,结算时不作调整。上述约定系针对合同约定的施工期间内包括主要建材价格产生变化的市场风险承担条款,说明双方当事人已预见到建材价格变化的市场风险,故二审判决认定开工日期至合同约定的竣工日期建筑材料上涨属于正常的商业风险不属于情事变更,适用法律并无不当。”*最高人民法院(2013)民申字第1099号民事裁定。在“新疆东方公司案”*最高人民法院(2015)民申字第204号民事裁定。以及更早的“中铁十八局二公司案”*最高人民法院(2007)民一终字第81号民事判决。中,最高人民法院亦持相同见解。

2.中国台湾地区

我国台湾地区“最高法院”2013年前与大陆司法见解并无实质差异,只是理据阐释相对而言更加详尽。例如在“伟大公司案”中,该院首先肯定当事人缔结固定价格合同旨在排除情事变更原则的适用余地:“经查,系争工程契约第五条第一款第四项既已约定‘本契约无物价波动调整工程款之规定’,即已排除‘民法’第二百二十七条之二*我国台湾地区“民法”第227-2条规定:“契约成立后,情事变更,非当时所得预料,而依其效果显失公平者,当事人得声请法院增、减其给付或变更其他原有之效果。前项规定,于非因契约所发生之债,准用之。”第一项所规定情事变更原则之适用。”在阐释这种约定排除条款是否能够产生彻底排除情事变更原则适用的效力时,该院亦系从“预见”要素入手,所不同者在于结合承包人的专业实力分析其预见能力和预见可能性:“尤其上诉人为专业之营造厂商,其承揽系争工程之金额高达二亿零四百万元,堪认上诉人系颇具规模且极具市场经验之专业营造厂商,对于未来物价之变动,当具推估判断能力……两造于订约时已就上开物价变动因素列入考量而明订系争工程契约,排除物价调整之适用,上诉人纵因物价持续上涨致减损其预期利润,亦应自行承担……”*我国台湾地区“最高法院”2011年度台上字第1392号民事判决。我国台湾地区“最高法院”持相同见解者尚有“日泰公司案”*我国台湾地区“最高法院”2008年度台上字第1187号民事判决。、“正翔公司案”等。*我国台湾地区“最高法院”2012年度台上字第2605号民事判决。

另外,我国许多法院在审理涉及固定价格合同的司法实践中,将最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(下文简称《建筑工程司法解释》)第16条第1款关于“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款”的规定,作为排除适用情事变更原则的另一项理由,*江苏省常熟市人民法院(2012)熟民初字第0710号民事判决、成都市金牛区人民法院(2013)金牛民初字第1885号民事判决、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院(2013)新兵民一终字第25号民事判决、辽宁省沈阳市中级人民法院(2016)辽01民终2442号民事判决。我国台湾地区“最高法院”2013年前亦不乏持相同见解的案例。*我国台湾地区“最高法院”2008年度台上字第1187号民事判决、2008年度台上字第1794号民事判决、2008年度台上字第2345号民事判决。

(二)固定价格合同不等于“预见”的裁判理路

我国台湾地区“最高法院”在2012年“正翔公司案”后,一改传统见解,转而认为固定价格合同并不意味着当事人在缔约时已经预见到工程成本增加的各种因素,还应依据具体案情综合判定当事人缔约之际是否预见到。例如在“皆豪公司案”中,该院首先从探求当事人缔约真意切入,认为:“所谓‘不得以任何变更情事要求加价’,是否包括不能预见之物价巨幅上涨,两造各执一词,自应探求当事人之真意。……而一般包工包料之承揽,难以期待材料价格于契约成立后大幅上涨,超过预期可能发生之程度,承揽人仍愿受其全部损失。原审遽认上开约定排除‘民法’第二百二十七条之二情事变更原则之适用,其规范之对象及范畴应包括不可预见之物价剧烈波动在内云云,是否合于两造订约之真意,尚非无疑。”在此,法院对物价波动情事加以限定,认为原材料价格在合同履行过程中异乎寻常的大幅上涨是有悖于当事人缔约真意的,遂将此种情事剔除出“预见”范围之外,从而为情事变更原则的适用奠定基础。[3]立基于此,法院再结合情事变更原则的功能定位,进一步阐释此种情事下适用情事变更原则的必要性及相关考量因素:“又按情事变更原则为法院依衡平法则裁判,除依契约性质(如期货、一定期间供给契约)或特约排除,均应适用。而是否情事变更,非全以物价指数变动为根据,并应依客观之公平标准,审酌一方因情事变更所受之损失,他方因情事变更所得之利益,及其他实际情形,以定其增加给付之适当数额。”*我国台湾地区“最高法院”2016年度台上字第1710号民事判决。持相同见解者,尚有“同兴公司案”等。*我国台湾地区“最高法院”2014年度台上字第308号民事判决。

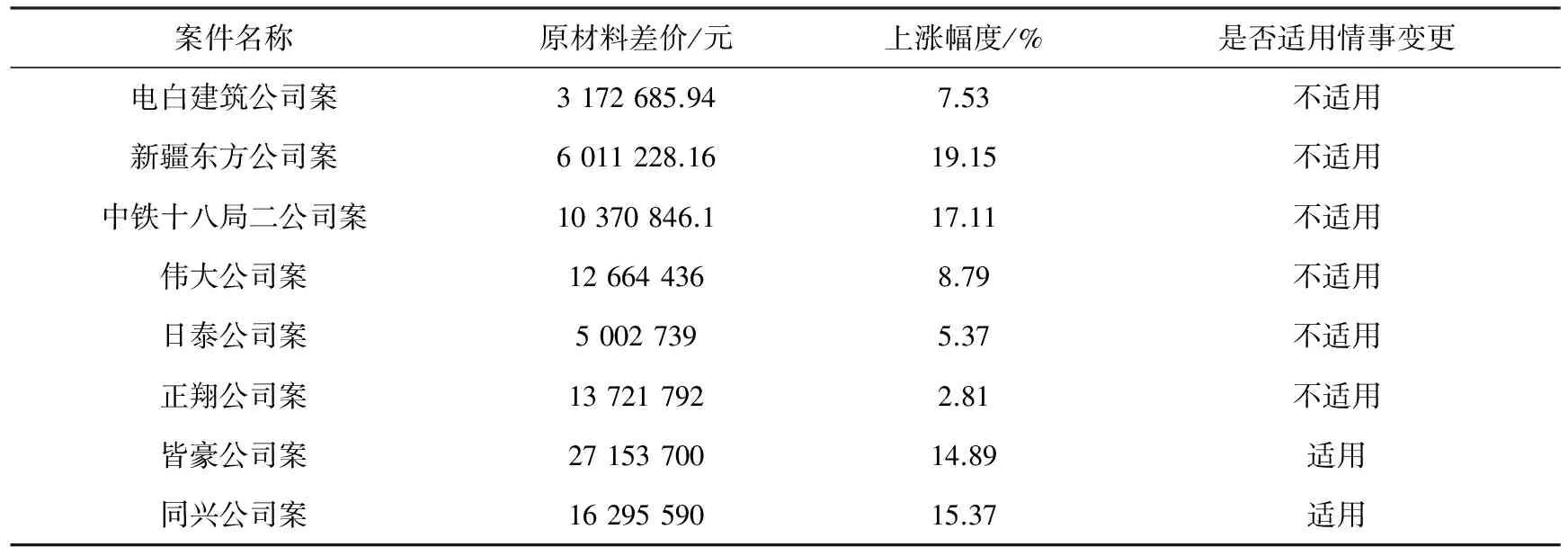

(三)价格波动事实

如果遵循固定价格合同等同于“预见”的裁判思路,原材料价格波动幅度自然无须纳入考虑范围,但如果价格波动幅度甚大,履行原合同明显会导致双方当事人之间利益失衡结果,此种思路即有商榷余地。基于此,为更直观展示样本案例中原材料上涨幅度以及双方当事人之间的利益格局,笔者依据法院查明事实以及建筑行业现状,综合计算出各样本案例的原材料差价和上涨幅度数据,如表1所示。

表1 各样本案例的原材料差价、上涨幅度及适用情事变更情况

表1中原材料约定价格是笔者根据建筑行业现状估算而得出的数据,*我国大陆“原材料差价”系以工程造价鉴定机构鉴定得出的数据减去因涉及施工方案调整、天气原因延期而增加的原材料成本而得出的数据。因样本案例均为固定总价合同,并未详细约定原材料、人工费、管理费等项目的具体金额,无法从判决书中获知缔约时的原材料价格,笔者在此只能采取估算的方式,即以讼争工程约定总造价乘以建筑行业原材料通常占总造价的比例得出缔约时的原材料价格。据统计,建筑行业原材料价格占总造价的比例大致在50%~70%之间浮动,笔者在此以中间数确定比例,即60%,表1所列数字即为计算后得出的价格。但原材料差价数据是经法院认定的准确数据,故上涨幅度大致能够反映样本案例原材料波动的幅度。从表1观察,法院判定不适用情事变更原则的共有6个案件,其中4件的原材料上涨幅度在10%以下,“新疆东方公司案”和“中铁十八局二公司案”两案的上涨幅度均已接近20%。相较于“皆豪公司案”和“同兴公司案”原材料价格上涨15%左右即适用情事变更原则的判决结果,至少从直观感性认识论之,最高人民法院判定近20%的价格上涨幅度亦涵盖于当事人的“预见”范围之内的裁判思路是值得深入检讨的。

三、“预见”判断定性:合同解释抑或法律解释辨析

我国台湾地区有学者认为二者并非完全冲突矛盾,关键在于:契约履行阶段发生的风险,是否在当事人约定情事变更约款时所得以预料评估,而成为订约时所认知的基础?如是,应排除情事变更原则的适用,如否,则仍当适用。[4]笔者认为以上见解只是对情事变更原则“预见”要件的简单重复,并未指出两种裁判思路的本质区别,尤其是未明确在案事实是否满足“预见”要件究竟应如何判断,因而无法为司法实践提供有意义的裁判指引。笔者认为,样本案例的裁判结果之所以截然不同,根本原因在于对“预见”判断的定性有别,亦即,对其究竟属于合同解释抑或法律解释的不同理解上。

(一)“预见”要件的功能定位

情事变更原则的理论基础是“行为基础变更”理论,[2]36以拉伦茨教授为代表的学者主张区分客观行为基础和主观行为基础,梅迪库斯等学者持反对意见。鉴于主观行为基础是与行为动机相联系的事实,而“动机错误”能否适用情事变更原则目前尚争议颇多,[5]且《合同法司法解释二》第26条并未将之纳入适用范围,故本文在此仅探讨客观行为基础问题。拉伦茨教授所谓的客观行为基础是指合同依其本旨,以这些情形的存在或者持续存在为前提:只有具备这种前提,合同才能至少接近于满足当事人与执行合同相关联的期待。[6]536-539这种作为合同基础或环境的一切客观事实,即被称作“情事”,合同基础或环境在客观上的异常变动,即被称作“情事变更”,包括诸如突发战争、灾害、暴动、罢工、经济危机、币值大幅滑落、物价涨幅过巨、汇率发生大幅波动等客观事实,而不包括主观之事实。[7]

“依法订立的合同,对于缔约双方当事人具有相当于法律的效力”,《法国民法典》第1134条的这一规定被视为“合同严守”原则的经典阐释。但市场经济条件下价格波动实为常态,无论当事人如何聪明、如何深思熟虑,也无法完全将可能影响合同均衡的所有因素加以预见并在合同中做出完善的安排,故“完全合同”(perfect contract)的理想注定无法实现。[8]缔约后的价格波动对双方当事人而言,无疑意味着一种个人利益上的风险,如果以风险能否以及应否被预见为标准,可以区分为“可预见的风险”与“不可预见的风险”。对于前者,由于当事人对于未来事情的变化已经预见到,仍缔结合同,那么就应当受合同的拘束;[9]对于后者,当事人即不应受其约束,因为让被告在正常的或可预见的基础上,而不是不正常或不可预见的基础上负责,有着坚实的理性基础,合同价格是以可预见之结果为基础来确定的,让当事人对不可预见之结果负责是不公平的。[10]

这就是说,究竟是坚守抑或变更、解除原合同,首先即取决于当事人缔约之际是否已经预见到价格波动风险的发生。至于《合同法司法解释二》第26条所规定原合同履行结果之“显失公平”、“目的不能实现”要件,笔者认为,实质上是对当事人“预见”范围的限制。因为唯有造成当事人间利益严重失衡的后果,法律介入方具备正当性基础,否则,即是对严守合同规则的不当侵蚀与损害。正如有学者所言,尽管契约正义不易以客观标准衡量,但是双方当事人之间的给付应具备合理公平的等价关系,还是普遍受到承认的,如果契约的实质公平受到破坏,其拘束力应随之受到影响。[11]

据此,在适用情事变更原则的各项要件中,“预见”要件发挥着界定严守合同抑或变更、解除合同二者之间“临界点”的功能,堪称触发情事变更原则的“扳机”。然而,明确功能界定只是正确适用的基础,确定判断方法才是难点所在。因为法律意义上的“预见”内涵相当宽泛,既可以表示客观事实,亦可以表示法律事实,如果再叠加固定价格合同条款内涵的解读,则演变为对“预见”与否判断的合同解释与法律解释思路的分歧,而这正是样本案例裁判结果迥异的根本原因。

(二)“预见”判断的合同解释思路批判

关于“预见”与否的判断,以“电白建筑公司案”为代表的样本案例明显采纳的是立足于合同内容的合同解释进路:第一步是判断合同条款本身的法律效力,筛查讼争固定价格合同条款的内容以及缔约过程是否存在《合同法》第52条、第54条规定的无效或可撤销事由;第二步,在排除合同无效或可撤销事由的基础上,判定该合同条款有效,能够发生当事人所期待的法律效力;第三步,根据合同自由和“约定优先”精神,特别是《建筑工程司法解释》第16条第1款的明文规定,得出固定价格合同能够排除情事变更原则适用空间的结论。[12]根据以上逻辑,当事人缔结固定价格合同即意味着他们在缔约时已预见到价格上涨的所有可能性,既然如此,承包人即必须自负一切风险。

上述“合同自由”思维定式引导下的推理过程看似无懈可击,却存在以下错误:

首先,解释客体选择错误。梅迪库斯教授指出,属于行为基础的东西,不可能是行为的内容,行为基础学说适用的前提乃存在一个“双重的规定漏洞”,因为任何一项规定,都是由第一性的法律行为做出,第二性的法律为补充。[13]653这就是说,判断可否适用情事变更原则,立足于合同条款本身寻求答案的方向注定是错误的,无论合同中是否存在情事变更约定排除条款。

其次,有违合同正义精神。情事变更原则以合同正义为价值导向,如果依循合同解释路径,则意味着承包人必须承担缔约后任何幅度的原材料价格上涨损失,合同固然得到“严守”,但公平与正义何在呢?尽管为等价遭到破坏的重要性程度给出一个特定比例是不可能的,甚至连给出一个具有一定可靠性的近似值也是不可能的,[13]657但如前文就样本案例原材料价格上涨幅度所列表1所示,“新疆东方公司案”和“中铁十八局二公司案”中的承包人将自行承担近20%的原材料上涨造成的损失,具体金额分别达6 011 228.16元、10 370 846.1元之多,当事人间利益关系失衡的程度由此可见一斑。

再次,如果将“预见”界定为一个事实判断问题,由于表意人内心真意是一个过去的心理事实,根本无法被复现于合同解释阶段,人类的法无法判断内心的意图,只有上帝的法才能判断内心的事情,内心意思于本质上便不可能得到确证。[14]梅迪库斯教授亦指出,在多方法律行为中,将目的作为解释标准时必须十分谨慎,由于一方所追求的目的,并非也是另一方所追求的目的,所以目的并不能直接决定法律行为的内容。[13]232-233因此,“预见”与否的事实判断定性本质上就是法官代替当事人缔约,这只会徒增无谓的争议,于定纷止争毫无实益。

(三)“预见”判断之预见能力思路批判

必须承认,当事人的专业能力与预见可能性之间存在客观事实上(非法律事实上)的密切关系,因而我国台湾地区“伟大公司案”中关于承包人预见能力的阐释似乎极富说服力,但笔者认为值得商榷:

首先,关于当事人预见能力的判断思路本质上遵循的依旧是合同解释的路径。正如梅迪库斯教授所言,抽象的法律是针对(大多是不特定的)多数人的,而意思表示通常仅仅针对某一个特定的人发出。因此,在解释意思表示时,通常可以顾及受领人独特的理解能力。与此相反,在解释法律时,不允许进行类似的顾及,因为否则的话,就可能依据不同的人的理解可能性而赋予法律不同的意义。[13]232

其次,将个体能力差异作为风险分配决定因素的思路混淆了侵权法与合同法的不同作用场域。个体能力差异因素在侵权法领域发挥着判断过失有无的功能,[15]如根据《侵权责任法》第60条第1款,抢救生命垂危的患者只需尽到“紧急情况下的合理诊疗义务”、“符合当时医疗水平的诊疗义务”即可排除过失的成立。*《侵权责任法》第60条第1款规定:“患者有损害,因下列情形之一的,医疗机构不承担赔偿责任:(一)患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗;(二)医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务;(三)限于当时的医疗水平难以诊疗。”我国合同法实行严格责任归责原则,当事人的能力因素,如行为能力只能影响合同效力的判断,而与违约是否免责、风险如何分配无关。以强调当事人个人能力为特色的专家责任制度,目前各国普遍以侵权责任而非合同责任定性的现状,亦可验证以上结论。[16]

再次,“伟大公司案”对承包人专业能力与其预见能力之间关系的阐释毫无实践价值。因为建筑工程的承包人大多都是拥有专业资质且实力雄厚的建筑商,如果以此作为认定其具有预见能力的依据,则几乎所有承包人都有预见能力,则这些案件都将因当事人缔结固定价格合同而排除情事变更原则的适用余地。质言之,在前述裁判结果的形成过程中,唯有合同解释结论发挥着决定性作用,关于承包人专业能力、预见能力的论述不过是对合同解释结论的重复。

(四)“预见”判断的法律解释定性

梅迪库斯教授认为,现代法律通常都旨在达到某一个目的,这个法律目的是最重要的解释标准。[13]232-233拉伦茨教授亦指出,法官在解释法律时所受到的限制远远超过合同解释,解释要受到法律的基本价值、基本原则、伦理性、立法意图及法律理由等的限制。[17]尽管合同解释与法律解释之间并非总是泾渭分明、非此即彼的关系,合同解释的过程本身往往伴随着法律解释,于此场合,合同解释的同时便有法律解释,法律解释为合同解释服务,合同解释与法律解释交织,[18]但法律解释具有浓厚的价值判断色彩,以实现特定法律价值为依归,则是其区别于合同解释的显著特征。

“皆豪公司案”沿着探求当事人缔约真意的逻辑展开论述,其关于“一般包工包料的总价承揽,难以期待材料价格于契约成立后大幅上涨,超过预期可能的程度时,承揽人仍愿承受其全部损失”的阐述,看似并未摆脱合同解释的意味,但如拉伦茨教授所言,这种对“当事人意思的推测”既不涉及对合同的解释,也不涉及对主观事实的确定,而只能是涉及对双方当事人具有重要意义的利益的调查和权衡,由此一来,首先需要的就是要有一个权衡的标准,并以这个标准为基础进行调查。[6]638亦即,“皆豪公司案”关于当事人“预期可能”的论述,其实是以客观外在情事的变化程度作为判断当事人是否预见的基础,正如有学者所言,“预见”的判断,在内容上不仅要求预见风险的类型(比如价格波动),也要衡量变故的剧烈程度(正常抑或超常)。[19]因此,原材料价格的大幅度上涨已达到“超过预期可能的程度”,即满足适用情事变更原则所要求的“当事人缔约时所不可预见”要件。此时,“预期可能”充当着“原材料价格上涨幅度”的修饰与限定功能,或者说是以客观外在的“原材料价格上涨幅度”来推定当事人是否存在“预期可能”,这一推理过程显然不涉及任何合同解释因素。

再者,以上阐释亦可解释为对情事变更原则中“预见”范围的目的限缩性解释。既然原材料价格的大幅度上涨已达到“超过预期可能的程度”,这就意味着此时客观外在情事变化已经满足适用情事变更原则所要求的“当事人缔约时所不可预见”要件。至于“情事变更原则为法院依衡平法则裁判”的论断,更是纯粹的法律解释而毫不涉及合同解释的任何蛛丝马迹。质言之,法院其实是以“合同正义”为导向,对情事变更原则适用条件之一的“预见”要素进行目的限缩性解释,将原材料价格波动区分为两种情形,并分别赋予不同的法律效果:一是将原材料价格“大幅上涨,超过预期可能的程度”,也就是梅迪库斯教授所称的“双务合同中等价遭到破坏”的情形,排除出当事人缔约时的预见范围之外,赋予承包人依据情事变更原则要求调整价格的权利;二是将其他的价格波动情形,也就是梅迪库斯教授所谓的“无足轻重”者,[13]657纳入当事人的预见范围之内,尊重当事人的缔约自由,约定排除条款在此价格波动范围内具有规范效力,承包人无权要求调整价格。

总之,当事人是否“预见”绝不是当事人内心真意这一客观事实的再现,而是基于正义、公平精神结合客观外在情事的变化程度进行推定的结果,当事人“预见”的范围只能限定于客观外在情事的变化程度尚未危害合同正义的情形,超出此范围即为当事人所不可预见者。这就是说,能否适用情事变更原则与当事人缔结何种价格形式的合同毫无关联。

四、结论与启示

法律制度是理性建构的产物,也是利益平衡的产物,[20]司法本质上就是一种利益衡量的艺术。故合同自由边界的设定是利益衡量结果的呈现:合同有效与否的判定并非取决于“效力性强制性规定”的无谓识别,公私利益的权衡取舍才是本质。[21]纯粹私人利益亦非自由任意挥洒的空间,合同正义的精神实质以当事人之间的利益均衡为导向,由此形成一系列与合同自由逻辑并行不悖的法律制度,情事变更原则即是其中之一。

面对情事变更约定排除条款司法实践中关于当事人是否“预见”的争议,以固定价格合同为依据,认定当事人缔约时已经预见到客观外在情事的任何变化可能性,实际上是将“预见”与否的判断定性为一项客观事实,是一种在合同自由强大思维定式引导下试图再现当事人缔约真意的合同解释思路,背离了情事变更原则的内在逻辑。因为情事变更原则旨在调整客观行为基础丧失背景下的利益失衡状态,那么造成这种失衡格局的客观外在情事变化,如原材料价格大幅度上涨所形成的风险就应当是当事人无论是否缔结固定价格合同均注定无法“预见”到的,故“预见”是推定事实而非客观事实,必须借助于客观外在情事的变化是否会导致利益严重失衡进行个案判断。事实上,我国现行《合同法》中亦不乏与情事变更原则的功能定位、制度逻辑相同的制度,第113条第1款规定的旨在合理限制违约责任范围的“可预见性规则”即是典型,*《合同法》第113条第1款规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损害赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”其中关于违约方缔约之际是否“预见”到守约方各种损失的判定,笔者认为亦应遵循法律解释而非合同解释的思维进路,“预见”与否亦系推定事实而非客观事实。以上解读或许有助于澄清当前关于该问题的诸多模糊认识。囿于本文主题所限,笔者拟另行撰文专门加以论述。

参 考 文 献

[1]韩强.情事变更的类型化研究[J].法学研究,2010(4):12-13.

[2]黄立.工程承揽契约中情事变更之适用问题[J].政大法学评论,2011(1):24-36.

[3]谢哲胜.情事变更原则排除适用条款的效力——“最高法院”2016年度台上字第1710号民事判决评析[J].法令月刊,2017(8):32-33.

[4]陈忠五.2015年民事法发展回顾[J].台大法学论丛,2016(5):168.

[5]李永军.合同法[M].3版.北京:法律出版社,2010:411-412.

[6]拉伦茨.德国民法通论[M].王晓晔,译.北京:法律出版社,2002.

[7]林诚二.情事变更原则之再探讨[J].台湾本土法学杂志,2000(3):41.

[8]陈聪富.诚信原则的理论与实践[J].政大法学评论,2008(4):67.

[9]韩世远.情事变更若干问题研究[J].中外法学,2014(3):66.

[10]叶金强.可预见性之判断标准的具体化——《合同法》第113条第1款但书之解释路径[J].法律科学,2013(3):45.

[11]杨宏晖.论情事变更原则下重新协商义务之建构[J].台北大学法学论丛,2016(2):78.

[12]姚志明.一般情事变更原则于给付工程款案例之适用——兼评“最高法院”2005年度台上字第898号判决[J].月旦法学杂志,2008(3):62.

[13]梅迪库斯.德国民法总论[M].邵建东,译.北京:法律出版社,2000.

[14]叶金强.合同解释理论的一元模式[J].法制与社会发展,2013(2):24.

[15]朱岩.侵权责任法通论[M].北京:法律出版社,2011:292.

[16]杨彪.律师专家责任认定的若干问题——王保富诉三信律师所财产损害赔偿案评析[J].法学,2006(4):32.

[17]拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2003:248.

[18]崔建远.合同解释与法律解释的交织[J].吉林大学社会科学学报,2013(1):12.

[19]韩世远.合同法总论[M].3版.北京:法律出版社,2011:386.

[20]梁上上.制度利益衡量的逻辑[J].中国法学,2012(4):27.

[21]黄忠.违法合同的效力判定路径之辨识[J].法学家,2010(5):36.