春秋战国时期齐国量制量词的兴替及其动因

——兼论上古时期的大小量制量词系统

李 建 平

(山东师范大学 文学院,山东 济南 250014)

春秋战国时期,各诸侯国纷纷建立独立的度量衡量词体系,甚至部分大夫也创建了所谓家量,名称各异,如齐国有“豆、区、釜、钟”四量,楚国用“担”,魏国用“益”,燕国用“觳”,等等。随着相关文献和量器实物的大量出土与公布,学界对上古度量衡量词系统的研究逐步深入,但基于研究目的不同,往往侧重于某一方面,未将传世文献、出土文献、出土实物三者结合起来,特别是偏重文献记载及出土实物铭文等文字资料,而忽视了出土量器实物的实测数据;或侧重于各诸侯国制度差异性的研究,而没有重视各国量制的继承性和相关性;或侧重于某一量器或某类量器研究,而未能将各诸侯国制度与此前周制及后世汉制结合起来,放到量词发展史框架中加以考量;从而导致了研究系统性的缺失及诸多认识偏误,如《汉语大词典》“大斗”“小斗”释义皆误[1],对齐国新旧四量则语焉不详。

姜氏齐国之“豆、区、釜、钟”四量,按《左传·昭公三年》晏子语:“齐旧四量,豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。”[2]后田氏家量改制,如《左传》晏子语:“陈氏三量皆登一焉,钟乃大矣。”[2]然而,田氏家量改制后四量中哪“三量登一”,历代研究成果众多,但未有定论;特别是田氏家量改制的理据是什么,即为何“登一”而不是采用其他方式,则尚未见到有学者展开考察。本文借助传世文献、出土文献与出土量器实测数据的“三重证据法”提出[3]:其一,春秋战国至秦汉量制量词系统中基于粟、米比例而形成了大、小并行的两个量词系统,东周各诸侯国和田齐家量均取小量系统(一升为200毫升);而只有姜齐采用大量系统(一升为314毫升),二者比例为6∶10;其二,田齐改制“三量登一”指的是豆、区、釜三量进制登一,即“1豆=4升,1区=5豆=20升,1釜=5区=100升,1钟=10釜=1 000升”,改制前后釜量的实际容量不变,均为20 000毫升;其三,田氏家量改制的理据在于由姜齐采用的大量量词系统改取小量系统,并创制新量词“”,形成新的“升、豆、、区、釜、钟”六量词,而“升、、釜”与“升、斗、斛(石)”制度一致,从而由四进制、五进制、十进制混合使用统一为十进制,为量制量词的统一奠定基础,由此亦可见其目的不仅在于取悦百姓以利篡国,更重要的是改变齐国独用大量系统所导致的障碍,以便于交流,是社会历史发展的必然趋势。

一、上古量制量词系统与齐新旧二量的性质

汉语量词的发展是系统的而不是孤立的,在其历时发展中具有很强的继承性,度量衡量词及其制度更是如此。从春秋战国各诸侯国量制与周量到秦汉量制,具有继承和发展的关系。虽然各国建立了独立的量制,名称各异,但“普天之下,莫非王土”,各国之间及与周王室之间,经济往来是不可避免的,其制度也应有固定换算关系。另一方面,周初采取分封制,各诸侯国所建立的量制量词也非凭空而来,与周制有一定联系以便于交流。此前历代考证只在齐国旧量、新量之间展开讨论,而只有跳出齐国的局限,联系各诸侯国量制系统,结合周制与秦汉制度,方能有更准确、科学的认识。

(一)大量与小量量词系统

《史记·田敬仲完世家》:“田釐子乞事齐景公为大夫,其收赋税于民以小斗受之,其稟予民以大斗,行阴德于民,而景公弗禁。”[4]该文与《左传》《晏子春秋》所载显然是同一事件的不同叙述方式。《汉语大词典》收录了“大斗”“小斗”两词条,“大斗”为“容量较大的斗”[5]1329,“小斗”为“容量小于标准量的斗”[5]1591,书证均为《史记》。“大斗”“小斗”等系列大小量制量词在传世先秦两汉文献中罕见,更未见二者之间的换算关系,历代多误解为大于或小于标准量的量制量词。

近年来大量出土的简帛簿籍类文献相关记载为此提供了丰富的研究资料,由此才可知“大斗”“小斗”并非大于或者小于标准量的斗,而是有固定制度的并行的两个量制系统,与之对应的量制量词“升”“斛”“石”也均有大小之分,大量与小量比例为10∶6[1]。香港中文大学藏汉简《奴婢廪食粟出入簿》131正面:“利家大奴一人,大婢一人,小婢一人,禀大石四石五斗,为小石七石五斗,十月食。”“用粟大石九石,为小石十五石。”[6]54《居延汉简》148.15:“凡出谷小石十五石,为大石九石。”[7]121148.41A:“入穈小石十二石,为大石七石二斗。”[7]123其中大石和小石的比例正好都是10∶6,其他文献如居延新简、敦煌汉简、肩水金关汉简等亦常见。当然,与“石”配合使用的“斗”“升”以及与之同实异名的“斛”,也都有大小之分。“大小斗”的用例,如《居延汉简》308.11/148.17:“小斗五斗二升,为大斗三斗一升二分。”[7]121二者比例也是10∶6。“大小斛”的用例,如《居延汉简》306.2:“凡大斛二百五十六斛。”[7]26277.24:“为大斛二斗六升。”[8]只有升量而未见明言大小者,从其配合使用可推定其制度,如香港中文大学藏汉简《奴婢廪食粟出入簿》136:“用粟大石六石二斗五升,为小石十石四斗半彖。”[6]62142:“根已禀小石卅八石三斗一参,少二百一十一石六斗,京中少大石五石八升,少半升,为小石八石四斗七升半参。”[6]69由简文验算可知,与“大石”配合的“升”和与“小石”配合的“升”,也是有大小之别的,比例同样为10∶6。

上古时期大、小两个量词系统起源于主要粮食作物粟和米的比例,《说文·禾部》:“,百二十斤也。稻一为粟二十升,禾黍一为粟十六升大半升。”[9]146《米部》:“粝,粟重一为十六斗大半斗,舂为米一斛曰粝。”[9]147陈梦家认为:“重一石、容十六斗大半斗之粟(原粮),舂后得容十斗之米,而十斗米的重量并不是百廿斤粟的十分之六,因米实重而谷皮轻。一石是人可担起的一担重量(百廿斤),故石亦称担。一石重的粟,去了皮以后所得的米实,不是大石粟的重量的十分之六,而是大石粟的容量的十分之六,故大小石之称起于粟米的比率。”[10]也就是说,一大石粟舂后为一小石米,大石和小石实际容量的比例正为10∶6,这也正是上古采用大小二量制系统的理据。

(二)姜齐公量与田氏家量的性质

无论传世文献还是出土文献,对齐国量制变革的记载都是对晏子之语的不同表述,没有对其具体制度进一步阐释,由此导致了对该制度认识的分歧,但诸多出土量器实物为解决这一问题提供了新的可靠材料。

一是田氏家量。战国田氏家量最为明确,多有实物出土,且有自铭。1857年山东胶县出土子禾子铜釜、陈纯铜釜、左关铜三量最为重要:一是今藏于国家博物馆的子禾子铜釜,“禾”通“和”,子禾子是田和为大夫时的称谓,周安王十六年(前386)田和列为诸侯后,改称“齐侯”“和侯”“太公和”,可见此器铸造于田氏篡齐之前,实测容量20 460毫升,按“百升为釜”,则1升为204.6毫升;二是今藏国家博物馆的陈纯铜釜,器形、容量均与子禾子铜釜相近,容量为20 580毫升,则一升为205.8毫升;三是今藏上海博物馆的左关铜,据邱光明考证其铭文为半区之量,实测容量为2 070毫升,则一升合207毫升[11];由此可见战国田氏家量1升当为205毫升左右。

二是姜齐公量。目前出土的有铭文可证实的齐国公量仅两件,即出土于山东临淄的公豆陶量和公区陶量,今藏国家博物馆。其一有阳文“公豆”二字,实测容量为1 300毫升;其一有阳文“公区”二字,实测容量为4 847毫升;二者的比例为1∶3.7。按照“1区=4豆”,误差稍大,但如马衡所言:“制定标准器者虽有专官,而民间所用则依颁定值标准器而仿制之。经多数人之仿制,遂不能必其一无差异。”[12]按“公豆”之容量,则1升为325毫升;按“公区”之容量,则一升为303毫升;若取二器的平均值,则1升为314毫升。

姜齐“公豆”“公区”二量与田氏家量各量相比较,换算为升量后其差距达到54.5%,因此学界往往认为出土姜齐公量之量器为民间所造,所以才会有较大误差,诸多研究则只能回避此二量,以致学界对该量既无从解释,也未能充分利用。本文认为这已经远远超出了所谓误差可以解释的范畴,即使民间所造亦无可能;另一方面,二量器出土地明确,且有铭文明确为“公豆”,绝无造假之可能。

值得注意的是,姜齐公量和田氏家量二者之间的比例为“314∶200=10∶6.37”,若考虑到量器具体制作时的误差以及量器实物测量中的误差,其比值约等于10∶6,而这一比例正好是上古时期量制系统中大量和小量之间的比例。按睡虎地秦简《效律》5-6:“斗不正,半升以上,貲一甲……升不正,廿分升一以上。”[13]秦国官方容器的误差控制在5%以内,则我们推算误差3.7%是合理的。可见,无论姜齐公量314毫升的升量还是田氏家量200毫升的升量,都是有理据的:姜齐旧量采用的是量词系统中的大量量词系统,而田氏家量则采用了小量量词系统。

二、姜齐公量与田氏家量的制度

姜齐公量具体制度明确,如《左传·昭公三年》晏子所言:“四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。”[2]在升、豆、区、釜四量之间都采取四进制,在釜、钟之间则用十进制,即:1豆=4升;1区=4豆=16升;1釜=4区=64升。由于姜齐公量采用大量系统,按实测数据大量的一升为314毫升,则一釜为20 096毫升。田氏家量改制后采用小量量词系统,一升为200毫升。至于其具体制度,由于对《左传》晏子“陈氏三量皆登一焉”中哪三量“登一”理解的差异,历代研究多有争议。

(一)历代诸说及其问题

对《左传》《晏子春秋》等经典文献中关于齐量的记载,从晋杜预开始,历代学者研究成果可以总结为四类,涵盖了对晏子之语阐释的各种可能性。

其一,豆量加一说。四量之中仅豆量加一,其他进制不变,但实际容量随之增加。《左传·昭公三年》“陈氏三量,皆登一焉”,杜预注:“登,加也,谓加旧量之一也。以五升为豆,四豆为区,四区为釜,则区二斗,釜八斗,钟八斛。”[2]即:1豆=5升;1区=4豆=20升;1釜=4区=80升;1钟=10釜=800升。此说在学界影响最大,如陈冬生赞同此说,并据春秋战国民间借贷利率“贷一还二”之“倍贷”情况,提出只有该说各计量量词利率是一致的,即“借1家豆(5升)还2公豆(8升)”,区、釜、钟量以此类推,均为60%的利率,低于“倍贷”100%的利率[14]。但是,此说仍有可商之处:其一,仅“豆”量加一,而与晏子所谓“三量登一”不合。其二,邱光明指出:“如按实测子禾子铜釜容20 460毫升折算,每升当合256毫升。”[11]与各量制系统均不合。其三,借贷利率过高,《管子·轻重丁》中齐西、齐东两地粮食借贷利率为100%和50%,齐南、齐北二地货币借贷利率为50%和20%;那么,60%的利率甚至高于齐东50%的粮食借贷利率,更高于齐南、齐北货币借贷利率,仅低于齐西。据《管子·治国》“上征暴急无时,则民倍贷以给上之征”[15]925,此类“倍贷”显然属于特殊情况下的超高利率,并非常例;若田氏采用60%的借贷利率,则是过分的高利贷,不仅不能收买人心,而且是乘人之危聚敛钱财。

其二,豆区釜三量加一说。今人吴则虞提出:“‘三量’者,豆、区、釜也;登一,各为五矣。五升为豆,五豆为区,五区为釜,是区为二斗五升,釜一斛二斗五升,钟十二斛五斗,故曰‘大’也。”[16]吴慧赞同此说:“只有‘五升为豆,五豆为区,五区为釜,十釜为钟’的说法最为平易,合乎原意。因为‘皆登一焉’不可能指升,豆由四升加一变为五升,区由四豆加一变为五豆,釜由四区加一变为五区,这才是三量‘皆登一焉’。”[17]则田氏新量为:1豆=5升,1区=5豆=25升,1釜=5区=125升,1钟=10釜=1 250升。该说文意最符合晏子“三量登一”之言,学界有一定认可度,但该说存在以下问题:其一,区、釜二量与传世文献记载不合,按《管子》等记载改制后“1区=20升”“1釜=100升”是无疑的;其二,与出土战国量器实测数据、进制均不合,如子禾子铜釜、陈纯铜釜皆容20 000毫升左右,皆以百升为釜。

其三,豆区四进制不变,其余加一说。莫祜最早提出此说,认为只有豆、区四进制不变,其余改为五进制[18],其结论为:1豆=5升,1区=4豆=20升,1釜=5区=100升,1钟=10釜=1 000升。其立论根据主要是山东临淄出土“公豆”“公区”,其实测容量分别为1 300毫升、4 847毫升,1区约合4豆。该说立意新颖,近年来多有论著采用此说,但该说将“公豆”“公区”看作田氏新量,邱光明已指出此二量器与其他田氏量器实测容量相比,其误差分别“都大大超出了允许误差范围”[11]。而且二量器铭文明确为“公豆”“公区”,当是姜齐公量无疑,将其认定为田氏家量,显然不符合历史事实。

其四,豆量不变,区釜加一说。孙诒让《籀庼述林》“《左传》齐新旧量义”条提出:“今考陈氏新量之釜,盖十斗而非八斗也。依《传》文当以四升为豆不加,而加五豆为区,则二斗;五区为釜,则一斛;积至钟则十斛,所谓‘三量皆登一’者,谓四量唯豆不加,故登者至三量,而钟亦在三量中也。”[19]具体制度为:1豆=4升;1区=5豆=20升;1釜=5区=100升;1钟=10釜=1 000升。邱光明等赞同该说,认为既符合《管子》中《海王》《轻重丁》“百升而釜”说,也与子禾子铜釜、陈纯铜釜、右里铜量、左关铜等量器实测数据与制度相合,但又指出:“公量之四进位制尚未见有实物证据……齐旧四量还有待实物的新发现来考证。”[11]总之,该说问题在于:其一,“三量登一”为何指三量均有所增加而非“各自加一”,未能提出合理解释;其二,对姜齐公量未展开考证;其三,未阐明改制前后新旧两种量制的性质,也未解释改制的理据。

此外,还有“豆量不变,区、釜加旧量之一说”。为唐陆德明《经典释文》提出,陈冬生指出“这是陆德明对杜注三量‘登一’的误解”[14],讹误明显,未获学界认可。

表1 田氏家量各家之说对照表

(二)田氏家量的具体制度

全面考察相关文献,其实可以发现田氏家量的部分制度是明确无疑的。一是百升为釜,按《管子·海王》:“盐百升而釜。”[15]1246《地数》:“盐之重,升加分耗而釜五十。升加一耗而釜百,升加十耗而釜千。”[15]1364姜齐旧量一釜为64升,则百升为釜当属田氏家量。二是五区为釜,《管子·轻重丁》:“今齐西之粟釜百泉,则鏂(区)二十也。齐东之粟釜十泉,则鏂(区)二钱也。”[15]1483姜齐旧量四区为釜,则可以确定此为田氏家量“登一”后的制度。

历代研究成果中只有“豆区四进制,其余加一说”和“豆量不变,区釜加一说”符合上述两个定论,而前说一方面将公豆、公区误作田氏家量,另一方面升豆五进制、豆区四进制、区釜五进制这种不同进制的交错使用,显然容易造成混乱,不合情理;因此只有“豆量不变,区釜加一说”最为合理,而晏子“陈氏三量皆登一焉,钟乃大矣”文中的“三量”当为泛指,按《晏子春秋》卷七:“齐旧四量而豆,豆四而区,区四而釜,釜十而钟。田氏四量,各加一焉。”于鬯云:“‘而豆’上当脱‘四升’二字。”[20]该文云“四量加一”而非“三量登一”,可见“三量”“四量”都是泛指,意思是各量均有所增加。在升、豆、区、釜、钟五量中,升是最小的量词,釜、钟间十进制不变,豆、区、釜之间的进制是田氏家量改制所在,因此若云“三量”当指豆、区、釜三量,若云“四量”则是豆、区、釜、钟四量,都有所增加。

可见,田氏家量的具体制度是升、豆间仍采用四进制不变,豆、区、釜三量进制“皆登一”而采用五进制,即:1豆=4升;1区=5豆=20升;1釜=5区=100升。再结合出土量器实测数据,可以将其具体制度分析整理如表2:

表2 姜齐旧量和田氏家量对照表

对比改制前后的实际容量可见,姜齐公量和田氏家量在釜、钟二量上又重新归于一致,均为20 000毫升,正好与先秦两汉计量粮食最常用的量词“石”容量相同,显然并非巧合。

三、田氏量制量词系统改制的理据

先秦诸多古籍如《左传》《晏子春秋》《韩非子》等都记载了田氏通过家量改制收买民心以篡权之事,文句基本类似,显然是同源的。田氏家量改制的目的,多数学者认为采取“以家量贷而以公量收”的放贷方式,是一种“不收利息,而且还低于本钱”的“救济性借贷”行为[21]。陈冬生提出质疑说:“陈氏不会去做赔本的借贷,既言借贷,就要偿还,只是利率多少的不同而已;其次,陈氏为争取民心也不一定非采用倒赔的手段不可,只要把借贷利率降在社会普遍借贷利率之下,照样可以起到‘厚施’的效果。”“如果真是为了倒赔或‘不收利息’,使用旧量开仓放赈,或采用‘贷一还一’岂不更为直接?何必实行家量改制,再曲之以贷,多此一举。”[14]陈先生所论有一定道理,但田氏各量统一的60%借贷利率却更不合理,而且也未考虑当时的社会政治背景,田氏收买人心为篡夺政权做准备是一个长期的过程,在姜氏仍然掌握政权的情况下,该行为显然不能过于明目张胆,这也是田氏“曲之以贷”的原因,并非“多此一举”;但这是否就是田氏改制的唯一目的呢?田氏为何要采用“登一”的方式呢?改制是否会造成量制制度的混乱呢?对于这些问题,历代研究均未涉及,而这正是厘清其具体制度的重要环节。

如前文所论,姜齐公量采用的是大量系统,而田氏家量只是采用了原有量制量词系统中的小量系统,并非独创,自然也不会造成度量衡量词的混乱。而且,从共时角度考察,春秋战国时期各诸侯国及周王室均采用小量系统,只有姜齐公量采用大量系统,给齐国与其他各国和周王室的交流带来不便;从历时角度考察,田齐家量改制不仅改变了旧量量词制度,并进一步创造了新量词“”,从而为量制量词的统一和发展奠定了基础。

(一)春秋战国时期量制量词的取舍

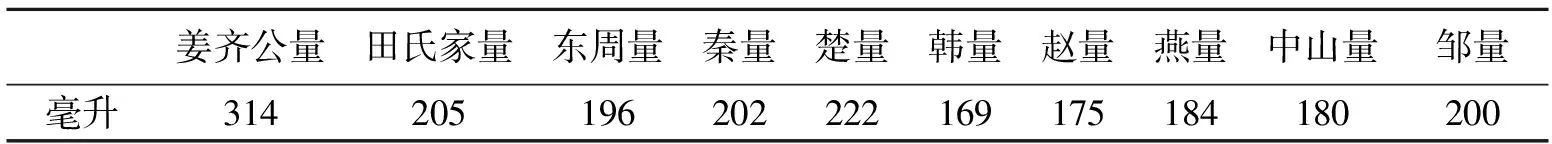

春秋战国时期的量制量词虽然纷纭复杂,但“升”是最基本的量词,其他都可以换算为升量,厘清各诸侯国的升量制度,就可以明确其基本量制体系,因此,本文以升量为基础展开考察。

第一,东周量。目前未见出土东周量器,但铜钫、铜鼎等器物上的铭文明确了相关制度,如清华大学藏洛阳金村成周故城出土铜钫,容7 935毫升,铭文有“四斗”字样,则1升为198毫升;故宫博物院藏金村铜钫,亦有“四斗”铭文,容7 700毫升,则1升为193毫升。

第二,秦量。秦制最为明确,上海博物馆藏战国“商鞅铜方升”,实测容202.15毫升,为“商鞅变法时所规定的标准升”[22],该器铭文一是秦孝公十八年(前344)铸造器物时的铭文“大良造鞅”;二是秦始皇二十六年(前221)统一度量衡时的新铭“法度量则不壹歉(嫌)疑者,皆明壹之”。由此亦可见秦代统一度量衡是以统一前的秦制为标准的,出土秦量器多可验证,如秦昭王三十六年(前271)铜扁壶容量为9 350毫升,铭文“四斗大半斗”,则1升合200毫升;陕西咸阳塔儿坡出土容器,为三晋遗物,秦灭三晋后重新测定标示容量,如“六斗”铜鼎,容12 000毫升,则1升合200毫升。当然,也有存在一定误差的量器,如陕西咸阳博物馆藏“三斗”铜钟,容5 900毫升,则1升为197毫升。

第三,楚量。出土楚国容器多无自铭,但郢大府铜量外壁铭文有“”字,底部刻“少”字,“”“少”均通“”。《说文·竹部》:“,一曰饭器,容五升。”[9]96该量实测容1 110毫升,则楚量的1升当合222毫升。

第四,三晋量。三晋制度相近,出土器物达29件,但多为容器而非量器。邱光明据登封古阳城遗址出土陶量分析,韩国1升约为169毫升;而眉铜鼎铭文“一斗半”、右铜鼎铭文“三半”,实测折算韩国1升约为171毫升;二者容量相近。赵国出土器物虽有铭文,但实测数据差距太大,邱先生以土匀铜盉暂定为1升合175毫升[11]。魏国资料缺乏,但可推测与此相近。

第六,邹量。邹国今存陶量三件,其中两件出土于邹县纪王城:一件1951年出土,有铭文“廪”字,器形与齐国釜相似,实测为20 000毫升,当为釜量,则1升为200毫升;一件1980年出土,亦有铭文“廪”字,实测为19 520毫升,则1升为195.2毫升。另一件为民国时齐鲁大学搜集所得,容20 200毫升,则1升为202毫升。综合来看,其1升当为200毫升左右。

第七,中山量。1986年在河北平山县三汲乡冶铁、冶铜遗址出土陶量14件,或容5升,或1斗,或2斗,其中13件折算1升为180毫升、1件折算为169毫升,最大误差为6.1%。邱光明认为:“可见中山国已有统一的量值及严格的管理制度。”[11]但本文认为13件器物出自一处,或出于同一工匠之手,其制度的严谨并不一定能反映当时中山国的全面情况。

表3 各国升量对照表

综上所述,从东周到各诸侯国所用“升”量均在200毫升左右浮动,且幅度不大;齐国二量中田氏家量的“升”量与各国制度一致;以上均为量制系统中的小量系统。可见虽然由于政权割据,各诸侯国纷纷创制了独立的量制量词体系,名称各异,但根本的“升量”却是统一的小量系统,即使随着历史发展,各诸侯国升量逐渐出现了或大或小的变化,也是在200毫升左右浮动的。其中唯一的例外是姜齐公量,采用了基于314毫升之升量的大量系统,这也导致了与其他各国量制系统的差异。各国不用大量而皆用小量系统是有理据的,主要粮食作物粟、米之间的比例是客观存在的,基于此而创制的大量和小量系统虽然并不一定是专用来量粟或米的,但二者在早期无疑有一定分工,无论是赋税还是俸禄的计量使用的都是米而非带壳的粟,因此无论周王室还是大多数诸侯国多采用小量系统,秦统一以后直至两汉均是如此。那么,唯一采用大量系统的姜齐公量随着交流的频繁改为小量也就是历史的必然了。

(二)田氏家量改制的原因

在升、豆、区、釜、钟五量系统之中,升量是最小的、最基本的量制量词,无疑是量制量词的根本所在。正如前文所述“升量”作为基础量词,各诸侯国基本一致,即采用小量系统的200毫升之量,只有姜齐公量采用了大量系统的314毫升之量,而田氏家量通过改制,在升量上与其他国家达到了一致。

五量之中最大的钟量未见量器实物出土,甚至有学者怀疑是否已被废除,但本文认为量词“钟”在春秋战国无疑是存在的,只是用于赋税或交易时的计量,但因过大且不便使用,不一定有实际量器存在;在大宗对象计量时最常见的量词仍然是“釜”,于传世先秦文献关于粮食交易、俸禄等记载中常见,例如:《管子·海王》:“十口之家十口盐,百之家百口食盐。终月,大男食盐五升少半,大女盐三升少半,吾子食盐二升少半,此其大也。盐百升而釜。”[15]1246《管子·轻重丁》:“今齐西之粟釜百泉,则鏂二十也。齐东之粟釜十泉,则鏂二钱也。请以令籍人三十泉,得以五谷菽粟决其籍。”[15]1483《管子·轻重乙》:“滕鲁之粟釜百,则使吾国之粟釜千。”[15]1464《管子·地数》:“盐之重,升加分耗而釜五十。升加一耗而釜百,升加十耗而釜千。”[15]1364《论语·雍也》:“子华使于齐,冉子为其母请粟。子曰:‘与之釜。’”[25]《庄子·寓言》:“(曾子)吾及亲仕,三釜而心乐;后仕,三千钟不洎,吾心悲。”[26]

从出土实物看,齐国近邻邹国出土的三件量器都是20 000毫升左右的釜量。从出土文献看,秦简记录的秦统一前后男子一餐定量为“参”[27],即三分之一斗,则月定量为两斛。可见在量制量词系统中,容量为20 000毫升的“釜/斛/石”大小适中,应当是大宗粮食计量时最为常用的量词。

从实测数据看,姜齐公量采用大量系统,一升为340毫升,采用四进制,则一釜为64大升,合20 096毫升;田齐改制后采用诸侯国统一的小量系统,一升为200毫升,如果不改变进制仍是64升为釜,则釜量合12 800毫升,与各国均不一致,通过“三量登一”以致“百升为釜”,则釜量仍然合20 000毫升。可见,田齐改制后无论升量还是釜量,都与其他各诸侯国达成了一致,显然采用小量系统的田氏家量更便于各类交流。

(三)量词“”的创制与齐国量制的历时发展

田氏家量沿用姜齐公量中的量词“区”之名,但一区为20升,正好是秦汉常用量词“斗”(合10升)的两倍,于是田氏家量创制了新的量词“”,山东胶县出土的“左关铜”,容2 070毫升,按子禾子铜釜铭文:“左关釜节于廪釜,关节于廪。”“”字郭沫若释为半升,杨树达认为是“”字之误[28];其实升、斗二字从金文开始形体就很相近,如秦公簋升字作“”,斗字作“”,而古文字多于空处加饰笔,故二字常混,如斛的异体字“”,百升为斛,该字当从百从升为是;因此“”亦可隶定为“”。邱光明考证这是“半”字之异体字,后面省略了量词“区”[28],虽然符合验算结果,但却有增字解经之嫌。本文认为“”即“半斗量”的专字,该量器睡虎地秦简有记载,《效律》6:“半斗不正,少半升以上。”[13]意思是半斗之量器若误差在超过三分之一升,则有相应处罚。左关铜实测为田氏家量中“区量”之半,是正合秦汉一“斗”之量,自然亦可用半斗之量校验。

综上可见,田氏家量所谓“改制”并非仅是“私大斗斛”,而是有所依据的,改变了姜齐公量的大量量词系统,采用了各国通行的小量量词系统,通过改制使各量和东周、秦等诸侯国在实际容量、进制上达成一致。特别是“半区”之量“”的使用,从姜齐公量的五量制发展为“升、豆、、区、釜、钟”六量制;而在实际使用中“豆、区、钟”三量基本不用,则变成“升、、釜”三量制,均为十进制,相当于秦国以及后世的“升、斗、斛”三量制。通过田氏家量改制,齐国量制从姜齐四进制、十进制混合使用,发展为统一的十进制。《韩非子·外储说右上》:“夫田成氏甚得齐民,其于民也,上之请爵禄行诸大臣,下之私大斗斛区釜以出贷,小斗斛区釜以收之。”[29]其实“斗斛”本非齐国已有量词,齐国相当于“斗”量的是半区之“”,相当于“斛”量的是“釜”;可见当时齐国已斗、斛、区、釜混用,《管子》中也是如此,其量词已处在发展更替的中间阶段了。

表4 齐量历时发展简表

四、结 语

晏子所言田氏“以家量贷而以公量收”的放贷方式,本文认为应有一个固定的基本量词,并非所有量词均可;如用升、豆显然太小,而釜则略大,最为合适的量词应当是“区”,田氏家量为4 000毫升,合20升,相当于秦汉以后放贷基本量词“斗”的两倍。《左传·昭公三年》晏子说田氏“以家量贷,而以公量收之”,若以家量“区”(4 000毫升)贷,而以公量“区”(5 024毫升)收,则其利率为25%。按《管子·轻重丁》所载齐西、齐东的粮食借贷利率分别为100%和50%,显然前者只是特殊情况下的超高利率;而田氏利率不仅远远低于先秦特殊情况下100%的粮食借贷利率,也只有一般时期50%粮食借贷利率的一半。如晏子所言,“山木如市,弗加于山;渔盐蜃蛤,弗加于海”,如果仅仅从字面意思来看,应当没有任何利润,甚至是负利润的;但以常理推测,田氏收买民心的方式也需要维持合理利润方能长久,所谓“厚施”是与姜齐统治者的横征暴敛相对而言的,如姜齐统治下“民参其力,二入于公,而衣食其一”,百姓只有三分之一的收益率。按《汉书·贡禹传》“商贾求利……岁有十二之利”[30],即20%的利润率,田氏利率与之正合。另一方面,春秋战国时期随着经济的发展,度量衡制度“除了用于征收赋税,还兼有平准物价等职能”,应当具有很强的系统性[31]。因此,春秋战国时期各国量制量词虽然名称各异,但是其量词系统均非独创,而是具有系统性的,或采用大量体系,或采用小量体系;而大小量制系统则起源于古代最重要的粮食作物粟、米的比例,其比例为10∶6。但是两种体系在使用过程中容易造成混乱,特别是“四进制”的大量量制系统,为了便于交流而产生了统一为“十进制”的趋势,“纵观古代度量衡发展历程,其侧重点在于通过技术性和法制性推进统一性和准确性”[32],田氏家量的改制正是适应这一历史趋势的要求而做出的改变。

总之,在汉语发展史的研究中不仅应当将传世文献和出土文献资料结合起来,充分重视新出土文献的学术价值;还应当将文献记载与出土实物实测数据结合起来,充分重视出土实物的学术价值。在共时层面上,既要重视语言发展的地域差异性,又要重视其发展的系统性;在历时的层面上,既要考察其对前代的继承,还应考察其后续发展与演变;只有将共时研究与历时研究充分结合起来,综合分析具体语言现象发展的动因与机制,才能得出科学准确的结论,并将汉语发展史的研究推向深入。

参考文献:

[1] 李建平.先秦两汉粮食容量制度单位量词考[J].农业考古,2014(4):211-217.

[2] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1981:1235.

[3] 张鑫,李建平.沈从文物质文化史研究与三重证据法的理论与实践[J].吉首大学学报(社会科学版),2012(6):28-33.

[4] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1963:1881.

[5] 罗竹风.汉语大词典[M].上海:汉语大词典出版社,1993.

[6] 陈松长.香港中文大学藏简牍[M].香港:香港中文大学文物馆,2001.

[7] 简牍整理小组.居延汉简(贰)[M].台北:“中研院”历史语言研究所,2015.

[8] 简牍整理小组.居延汉简(壹)[M].台北:“中研院”历史语言研究所,2014:234.

[9] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[10] 陈梦家.汉简缀述[M].北京:中华书局,1980:149.

[11] 邱光明.中国历代度量衡考[M].北京:科学出版社,1992:138.

[12] 马衡.历代度量衡之制[M]//凡将斋金石丛稿.北京:中华书局,1977:133-139.

[13] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1990:70.

[14] 陈冬生.齐量制辨析[J].中国史研究,2006(3):3-15.

[15] 黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004.

[16] 吴则虞.晏子春秋集释[M].北京:中华书局,1982:270.

[17] 吴慧.中国历代粮食亩产研究[M].北京:农业出版社,1985:28.

[18] 莫枯.齐量新议[J].上海博物馆集刊,1986:62-63.

[19] 孙诒让.籀庼述林[M].上海:上海古籍出版社,2002:177.

[20] 于鬯.香草续校书[M].北京:中华书局,1963:116.

[21] 魏悦.先秦借贷活动探析[J].中国经济史研究,2004(2):52-57.

[22] 马承源.商鞅方升和战国量制[J].文物,1972(6):17-24.

[23] 姚迁.江苏盱眙南窑庄楚汉文物窖藏[J].文物,1982(11):5-12.

[24] 朱德熙.战国记容铜器刻辞考释四篇[G]//语言学论丛:第2辑.北京:商务印书馆,1958:161-168.

[25] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980:55.

[26] 郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1961:954.

[27] 李建平.秦汉简帛中的度量衡单位“参”——兼与肖从礼先生商榷[J].敦煌研究,2011(1):58-60.

[28] 国家计量总局.中国古代度量衡图集[M].北京:中华书局,1982:43.

[29] 王先慎.韩非子集解[M].北京:中华书局,1998:312.

[30] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1963:3075.

[31] 邱光明.度量衡法的制定与执行[J].中国计量,2014(7):62-64.

[32] 赵文斌.古代三次变法与度量衡发展[J].中国计量,2017(8):90-92.