试论史前时期长江流域随葬猪下颌骨习俗

孙 丹

(中国人民大学历史学院 北京 100872)

在我国史前丧葬习俗中,随葬猪下颌骨是较为多见而又特殊的一种现象(随葬的猪下颌骨有可能带肉或已经风化成骨头,但现在我们所看到的都是猪下颌骨,因此本文统一用随葬猪下颌骨指代这种习俗)。考古材料显示,这种葬俗多集中在黄淮流域[1]、长江流域。长江流域不同区域随葬猪下颌骨的兴盛程度如何,这一习俗是独立起源还是受到黄淮流域的影响,它与财富和地位有怎样的关联,是否是社会上层进行交流的要素之一?本文拟对长江流域史前猪下颌骨墓葬进行系统检视,对上述问题略作阐释。

一、考古发现

目前长江流域随葬猪下颌骨的史前遗址有20余处,发现墓葬300多座,随葬一千余块猪下颌骨(数处遗址的详细情况不明,实际数量应该更多,表一、图一)。主要发现于长江三角洲地区的马家浜文化、崧泽文化、良渚文化;长江下游西部地区的黄鳝嘴文化、北阴阳营文化、薛家岗文化;长江中游地区的大溪文化、屈家岭文化、石家河文化;汉水流域的仰韶文化、雕龙碑三期文化、青龙泉三期文化等,即集中于长江流域新石器时代晚期,但每个区域内随葬猪下颌骨习俗的兴盛程度并不同步。

长江流域随葬猪下颌骨的习俗从距今7000年延续至距今4000年,时间跨度较长,区域范围较广,为便于观察和讨论,本文拟按照长江三角洲、长江下游西部、长江中游、汉水流域四个区域展开研究。根据新石器时代考古学文化的发展阶段[2]并参考黄淮流域随葬猪下颌骨的习俗发展阶段[3],笔者将分为五个阶段进行讨论:第一阶段距今约9000—7000年,属于新石器时代中期,包括彭头山文化、跨湖桥文化等;第二阶段距今约7000—6200年,属于新石器时代晚期前段,包括汤家岗文化、大溪文化一期、马家浜文化、河姆渡文化、龙虬庄文化一期等;第三阶段距今约6200—5500年,属于新石器时代晚期后段,包括崧泽文化早期、北阴阳营文化、龙虬庄文化二期、大溪文化二至三期等;第四阶段距今约5500—4500年,属于铜石并用时代早期,包括大溪文化四期、屈家岭文化、薛家岗文化、崧泽文化晚期、良渚文化早期和中期;第五阶段距今约4500—3800年,属于铜石并用时代晚期,为龙山时代,包括石家河文化、肖家屋脊文化、良渚文化末期等。

长江流域目前发现最早的随葬猪下颌骨现象出现在第二阶段,在汉水流域何家湾、龙岗寺和长江三角洲的圩墩遗址有零星发现,与黄淮流域相比,出现较晚,黄淮流域最早于第一阶段在贾湖遗址就有所发现[29]。

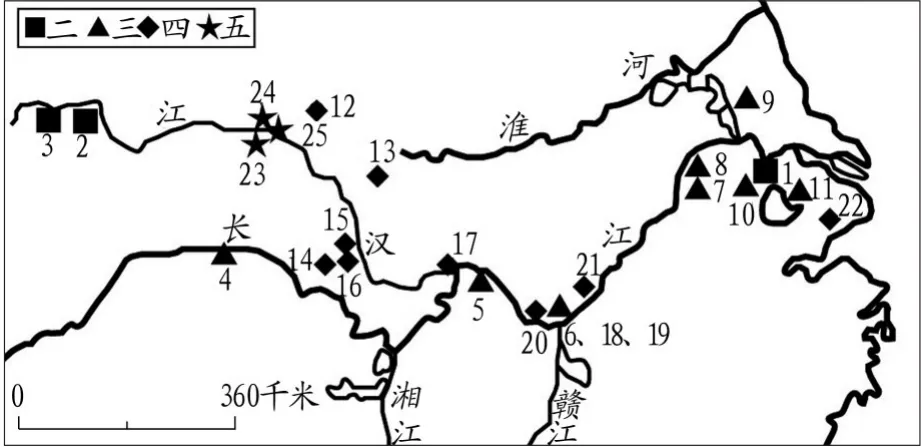

表一//史前时期长江流域随葬猪下颌骨的遗址信息

图一// 长江流域随葬猪下颌骨的遗址分布图

第三阶段,长江流域随葬猪下颌骨的习俗逐渐兴盛,长江三角洲地区发现较少,但长江中游、下游西部地区发现较多,其中长江下游西部地区此时是随葬猪下颌骨习俗最显著的区域。长江三角洲地区的草鞋山遗址有1座墓葬随葬了2块猪下颌骨,龙虬庄遗址有1座墓葬发现了1块猪下颌骨。下游西部地区在塞墩遗址黄鳝嘴文化时期有6座墓葬随葬了猪下颌骨(28块),北阴阳营文化时期薛城遗址有23座墓葬随葬猪下颌骨、三星村遗址有45座墓葬随葬猪下颌骨。中游地区个别墓地随葬猪下颌骨的数量比较可观,如螺蛳山遗址有5座墓葬随葬了36块猪下颌骨。

第四阶段,长江流域随葬猪下颌骨的习俗发展至鼎盛时期,随葬猪下颌骨的遗址及随葬的数量都大为增加。该阶段集中发现于长江下游西部的薛家岗文化区[30]和汉水流域。长江下游西部如黄梅陆墩、塞墩等遗址普遍存在随葬猪下颌骨的现象,塞墩遗址有27座墓葬随葬了376块猪下颌骨,平均每座墓葬随葬近14块猪下颌骨。汉水流域的枣阳雕龙碑、宜城顾家坡等遗址也有大量发现。雕龙碑三期有34座墓葬随葬猪下颌骨,总计超过400块。顾家坡墓地237座墓葬中有131座随葬了猪下颌骨,比例高达55%[31]。该阶段随葬猪下颌骨的习俗与考古学文化的繁荣基本同步。越来越多的考古资料显示,公元前第四千纪,尤其是后半叶,是中国史前时代重要的转折期,中国各主要文化区几乎同步上演着跨越式的发展[32]。

第五阶段,长江流域随葬猪下颌骨的习俗渐趋消失,只余汉水流域有所遗留。七里河、青龙泉、乱石滩遗址总计有十几座墓葬随葬了猪下颌骨。

纵观史前时期,长江中游地区、长江下游三角洲地区随葬猪下颌骨并未成为广泛的、主流的葬仪要素。而长江下游西部的北阴阳营文化、薛家岗文化随葬猪下颌骨习俗比较普遍。到了距今4500—4000年,长江流域史前社会复杂化进程达到了顶峰[33],而这一习俗却趋于消失,只有汉水流域仍然保留着这一葬仪。黄淮流域虽然最早在第一阶段就已发现,但在第三、四期时远不及长江流域,至第五阶段才进入鼎盛时期[34],而长江流域这种葬仪此时开始衰落。这种差异与变化反映了各个群体不同的社会意识与文化传统[35]。

二、与财富、地位的关联

本文尝试对有无猪下颌骨随葬的墓葬进行量化分析,来衡量二者之间的差异。随葬品的数量和质量被认为是新石器时代墓葬中反映社会分化的主要变量[36],因此本文主要侧重于随葬品分析。墓葬规格(墓圹大小和结构)也是重要变量之一,但是本文涉及到的大部分墓葬没有详细数据,或不足以进行统计,因此未对墓葬规格进行系统讨论。

长江流域第一阶段目前尚未发现猪下颌骨随葬的现象,因此本文从第二阶段开始分析。

(一)第二阶段(距今7000—6200年)

该阶段随葬猪下颌骨的墓葬还比较少,随葬的猪下颌骨也不多。在长江三角洲常州圩墩遗址有2座墓葬随葬猪下颌骨。M7为两位成年女性合葬墓,其中一位墓主随葬了2块猪下颌骨(没有其他随葬品信息)。M11随葬了1块猪下颌骨,该墓较为引人注目的是随葬了不少兽骨,另外还随葬有玉器,是遗址中随葬品数量最多、种类最丰富的墓葬。另外在汉水流域的南郑龙岗寺、西乡何家湾遗址各发现1座墓葬随葬了猪下颌骨,墓葬中无其他随葬品。相比没有任何随葬品的墓葬来说,猪下颌骨无论是墓主人生前食用、收藏还是在葬仪中家庭祭享所用,随葬猪下颌骨的墓葬都可以说是有一定的“财富”。

(二)第三阶段(距今6200—5500年)

此时随葬猪下颌骨的墓葬不仅随葬品丰富,在随葬品的种类和等级上也开始有所不同,多随葬高等级随葬品或仪式用器,彰显墓主人的特殊身份或较高地位。

南京北阴阳营遗址总计清理了217座墓葬,发现了7座随葬猪下颌骨的墓葬。墓地中除了2座墓葬的随葬品超过30件之外,仅有零星几座墓葬随葬品达到19件,其余墓葬的随葬品数量更少。随葬猪下颌骨的墓葬一般有3~19件随葬品,即随葬品数量多少不一,不过,个别随葬猪下颌骨墓葬的墓主可能具有较高的地位或特殊身份。如M131发现了1块猪下颌骨,另外随葬了2件七孔石刀,4件加工精美、刻有纹饰的猪獠牙,1块鹿牙床,1支鹿角及6件陶器。虽然该墓葬只有19件随葬品,随葬品数量在墓地中属于中上等水平,但该墓发现了墓地中仅有的七孔石刀。七孔石刀很可能专用于殓葬,象征着拥有者的财富或权力[37],推测墓主人在社群中可能具有特殊的身份或较高的地位[38]。

湖北黄梅塞墩遗址总计发掘了60座墓葬(黄鳝嘴文化时期)[39],其中6座随葬猪下颌骨(3座随葬品在10件以下,3座随葬品在10件以上),虽然不是所有随葬猪下颌骨的墓葬的随葬品都比较丰富,但从随葬猪下颌骨最多的M48来看,猪下颌骨与高等级随葬品伴出,体现了墓主人的身份等级。M48随葬了16块猪下颌骨、12件陶器以及成套不同形制的石斧、锛、凿等工具,总计49件随葬品,是墓地随葬品最多者。并且随葬了墓地中唯一的大口尊,而大口尊(缸)在史前时期很可能是社会上层葬仪和祭礼中的盛储器[40],墓主人无疑属于社会上层。

另外,在湖北黄冈螺蛳山遗址也能看到这样的现象。该遗址无猪下颌骨随葬的墓葬的随葬品数量在4~13件之间,而5座随葬猪下颌骨墓葬的随葬品数量都较多,在7~27件之间。其中M8是墓地中随葬品最多的墓葬,总计随葬了27件遗物,包括龟背甲、腹甲各1块。推测墓主人身份比较特殊,因为龟背、腹甲很可能用作龟甲响器,是神圣的仪式用品[41]。

冈村秀典先生曾对山东地区墓地材料进行了考察,他认为直到距今5000年前,利用家猪随葬才开始表示财产和权力[42]。我们从以上的考察可以发现,长江流域至少在距今6200年前,随葬猪下颌骨已经开始彰显财富与地位。

(三)第四阶段(距今5500—4500年)

此时有无随葬猪下颌骨的墓葬之间的差异增大,尤其是在随葬品数量上,同时,少数随葬猪下颌骨墓葬的墓主地位非常高,可能是酋长或首领级人物,在顾家坡、塞墩遗址表现尤为明显。

顾家坡遗址M27总计发现了约30块猪下颌骨,从墓室建造、葬具上来看该墓在墓地中属于较高等级,同时也是随葬品较多的墓葬之一,发掘者推测其可能具有酋长身份[43]。

塞墩遗址发现了108座墓葬(薛家岗文化时期),大部分墓葬随葬品都比较少,其中100座墓葬随葬品只有1~9件,7座墓葬随葬品10~20件,另有1座墓空无一物。墓地总计有27座随葬猪下颌骨墓葬,其中4座随葬品在10件以上。最显赫者为M123,随葬了2块猪下颌骨,另外还有陶器10、石锛2、砺石3、小石料1以及形体较大、极为精美的石钺1、玉玦2、璜1、三联璧1,墓圹面积远远超过其他墓葬,居塞墩墓地之首,并且使用木椁类大型葬具,墓底四边有棕黄胶泥,坑底垫薄层草木灰,推测墓主可能是首领级人物[44]。

除了这种可能是首领级人物的墓葬随葬猪下颌骨彰显地位外,在汉水流域随葬猪下颌骨表现了另外一种文化传统。汉水流域个别墓地中大部分墓葬的随葬品几乎不见陶器,只有猪下颌骨及少量猪肢骨),从雕龙碑遗址可以管窥一二。

雕龙碑遗址三期的墓葬中少见陶器、石器等遗物,而随葬大量的猪下颌骨。42座土坑竖穴墓中总计有31座随葬猪下颌骨(另有3座瓮棺葬也有猪下颌骨),多随葬40多块,最多者有140多块。余下墓葬中,仅M42随葬1件陶杯,不见其他随葬品。这种多以猪下颌骨随葬的习俗目前只发现这一处,但汉水流域其他遗址随葬猪下颌骨的比例也比较高。前文提到的顾家坡墓地,237座墓葬中有131座随葬猪下颌骨,多者四五十块,少者一两块。虽然墓地中也有陶器、石器等随葬品,但有的墓葬即使没有其他随葬品,也有一两块猪下颌骨用来随葬。这种多以猪下颌骨随葬的习俗仅在汉水流域流行。

汉水流域随葬猪下颌骨习俗的独特性在邓州八里岗也有所表现。八里岗M13为多人合葬墓,有126个个体的尸骨,均属二次葬,随葬了138块猪下颌骨。根据最新研究,这126个个体大致死亡于200多年间,随葬的猪下颌骨则来自长达400多年的精心收藏。除了猪下颌骨外,墓葬中只有5件陶质明器[45]。将聚落中如此多的尸骨收集起来二次葬于一处,这种集体行为具有相当强烈的仪式性,而在如此重要的葬仪中几乎只随葬猪下颌骨,可见猪下颌骨在汉水流域葬仪文化中的重要性。

(四)第五阶段(距今4500—3800年)

该阶段长江流域随葬猪下颌骨的习俗逐渐消失,然而汉水流域部分墓地中多以猪下颌骨随葬的习俗从第四阶段延续到了第五阶段。七里河遗址30座墓葬中,其中18座墓葬空无一物,余下12座墓葬中,只有4座墓葬随葬了极少量日用陶器,却有11座墓葬随葬了猪下颌骨。此时随葬猪下颌骨的墓葬中极少见高等级随葬品,猪下颌骨与地位的关联几乎消失。但是在汉水流域部分墓地中多以猪下颌骨随葬的习俗在全国其它地区都不见,这种独特的文化现象反映了猪下颌骨在汉水流域史前葬仪中的重要性。

综上所述,长江流域随葬猪下颌骨的墓葬所体现的含义并非一成不变,它所彰显的财富与地位特征逐渐变强后再渐弱。在第二阶段,随葬猪下颌骨的墓葬还较少,但个别随葬猪下颌骨墓葬随葬品较多,此时还只体现出一定的财富属性。第三、四阶段,随葬猪下颌骨的墓葬增多,显示所占有的财富在墓地中居上等,部分墓主甚至具有首领”的身份,此阶段猪下颌骨墓葬隐含的财富与地位特征最强,尤其与地位有非常强的关联性。到新石器时代末期,即第五阶段长江流域随葬猪下颌骨的现象趋于减少,但在汉水流域尚有所延续,不过此时随葬猪下颌骨体现的财富与地位特征减弱。猪下颌骨墓葬体现的财富与地位特征减弱。值得注意的是,汉水流域从第四阶段至第五阶段墓葬中多以猪下颌骨随葬,少见陶器、石器等遗物的文化现象,反映了汉水流域独特的社会思想意识。

需要指出的是,尽管大多数猪下颌骨墓葬的随葬品都比较丰富,但在三千年的延续时间内,还是有个别猪下颌骨墓葬随葬品较少,甚至不见其他随葬品。如湖北钟祥六合遗址M3除了1块猪下颌骨外,再无其他随葬品;湖北黄梅陆墩M17除了2块猪下颌骨外,只有1件陶器。即使是在第四阶段,猪下颌骨随葬已经与地位和财富有非常强的关联性,也并非是绝对的指征物。

三、与墓主性别、年龄的关系

史前时期猪下颌骨是否随葬在特定性别的墓葬中?通常认为女性承担家庭中饲养猪的工作[46],猪下颌骨是否在女性墓葬中多见?目前已知第二阶段在圩墩遗址、何家湾遗址、龙岗寺遗址这3处遗址中有2座男性墓葬随葬了2块猪下颌骨,1座女性墓葬随葬了2块猪下颌骨。第三阶段在草鞋山遗址、龙虬庄遗址、塞墩遗址、螺蛳山遗址发现5座男性墓葬随葬了22块猪下颌骨,4座女性墓葬随葬了31块猪下颌骨。第四阶段在陆墩遗址、塞墩遗址、雕龙碑遗址总计有19座男性墓葬随葬了270块猪下颌骨,7座女性墓葬随葬了126块猪下颌骨,此阶段男性随葬的猪下颌骨数量是女性的2倍。第五阶段只在七里河遗址发现6座男性墓葬随葬了8块猪下颌骨,1座女性墓葬随葬了1块猪下颌骨。因为有性别、年龄鉴定的猪下颌骨墓葬非常有限,这并不一定能代表史前社会的实际状况,但从以上数据或许可以推测,在史前时期男性占据些许优势。

不过,第四阶段女性随葬的猪下颌骨数量均值比男性略高(18、14.21),也远远高于其他时期女性随葬的猪下颌骨数量。造成这种现象的原因是,塞墩遗址有11座成年男性墓葬随葬了124块猪下颌骨,而5座成年女性墓葬则随葬了118块猪下颌骨,其中1座女性墓葬M197就随葬了约100块猪下颌骨。女性随葬较多的猪下颌骨在塞墩遗址薛家岗文化时期较为突出,纵观史前时期,并无其他遗址有类似现象,这种独特性如何形成,尚需深入考察。

长江流域未成年人随葬猪下颌骨的现象并不是特别多,尤其与黄河流域相比,出现的时间比较晚,墓例也比较少,至第四阶段才有明确的发现。此时在黄梅塞墩、枣阳雕龙碑遗址总计有14座未成年人墓葬随葬猪下颌骨,但随葬的猪下颌骨数量颇多,总计有202块。其中雕龙碑遗址有1/3的未成年人墓葬随葬猪下颌骨,塞墩遗址有3座墓葬随葬了48块猪下颌骨,均值较高。第五阶段只在房县七里河有2座未成年人墓葬随葬2块猪下颌骨。童墓厚葬可能是社会地位世袭制的反映[47],未成年人随葬大量猪下颌骨可能也是如此。如雕龙碑M16,墓主仅4~5岁,却随葬了72块猪下颌骨,是该遗址随葬猪下颌骨数量最多的墓葬,即使该墓地中比较显赫的成年人猪下颌骨墓葬与M16也相差甚远(最高者不到30块)。

四、摆放位置

已发表的材料显示(只有少量墓葬有详细的位置描述),长江流域墓葬中随葬的猪下颌骨多放置在身体一侧,头部、肩部、胳膊外侧、腰侧、腿外侧、脚部等位置都可能会放置,或者置于填土中、二层台上,并无定规。有葬具者则放在葬具外,没有像黄淮流域部分地区将猪下颌骨放置在容器内的现象[48]。

不过在个别遗址内尚有一定的规律可循,如塞墩遗址黄鳝嘴文化时期猪下颌骨多摆放在墓主身体一侧,至薛家岗文化时期则多放置在墓坑南端(脚端),这种转变可能反映了当时人们葬仪意识的一种变化。另外,雕龙碑遗址中猪下颌骨放置在墓主头部到脚端的各个部位,并无固定的位置,但多放于身体右侧,极少置于身体左侧,这可能反映了雕龙碑三期时人们在葬仪中对右侧位置的钟爱。

五、讨论

长江流域随葬猪下颌骨的习俗是独立起源还是受黄淮流域影响?汉水流域多以猪下颌骨随葬的习俗在全国其他地区皆不见,有独立形成这种习俗的可能性。而贾湖遗址最早发现猪下颌骨随葬,它的地理位置及文化辐射力使之也有可能影响到长江流域。

有学者通过对山东地区随葬猪骨的考察,发现它的变化趋势与远程交换物品相合,认为在新石器时代,控制猪是政治精英们实现权力控制、进行远程交换的重要因素[49]。史前时期长江流域与黄河流域的考古学文化存在诸多交流,长江流域猪下颌骨多随葬在高等级墓葬中,似可印证上述推论。豫西南和鄂西北是黄河流域和长江流域考古学文化交汇之地,此区域从下王岗一期开始即深受裴李岗文化、仰韶文化的影响,下王岗一期墓葬中随葬猪骨、狗骨架、完整龟甲及其他动物骨骼、牙齿等现象均见于贾湖遗址墓葬中[50]。而且贾湖遗址有可能是诸多文化因素的发源地,如史前龟甲响器[51]、早期犬牲文化[52]等。贾湖一期之后的文化特征与裴李岗文化的陶器非常相像,难以区分,贾湖一期遗存是裴李岗文化的主要源头[53],而裴李岗文化是北方旱作农业的起源地,贾湖遗址则以稻作农业为主,同时还有来自南方的菱属等植物[54]。贾湖遗址的地理位置使其成为连接、影响南方长江流域、北方黄河流域史前文化的通道[55]。贾湖遗址随葬猪下颌骨的习俗有可能直接或间接地影响了长江流域。

高等级墓葬中随葬大量猪下颌骨,有时与远程交流的仪式用品共出,随葬猪下颌骨习俗或许是长江流域、黄淮流域社会上层交流网的一部分。距今5500年前后,中国史前各主要文化区在社会同步跨越式发展、社会复杂化程度加强、新的社会上层出现的背景下,地区之间的交流也发生了质的变化,形成了社会上层远距离交流网。交流内容更主要的是原始宇宙观、天文历法、高级物品制作技术、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等只有社会上层才能掌握的知识[56]。6000年前,随葬猪下颌骨的习俗开始逐渐兴盛,长江、黄河流域上层之间的广泛交流或可早至此时。

猪是社会上层交流、交换的物品,与社会地位有关联,这在民族志中也有所记录。在新几内亚社会中“大人物”(Big Man)地位的获得,即是通过慷慨赠与交换伙伴的礼物而完成,而礼物通常是猪,“大人物”也通过这样的赠予增加信用和声望[57]。

另外,在新几内亚僧巴珈人的社会中,“凯阔”(Kaiko)这个最重要的仪式(持续时间较长)中,人们会杀猪、吃猪肉,这个仪式被认为是对生猪与人口密度的关系进行的调节,能够周期性地减少生猪种群,将人与猪的生存要求控制在该地域的承载力水平之下[58]。汉水流域多以猪下颌骨为葬,是否具有类似的作用还不得而知,但汉水中游是黄河中游的仰韶文化区与长江中游的屈家岭文化区的交叉地带,新石器时代晚期这里有不少部落冲突,其激烈程度甚至远远高于文化中心地带[59],汉水流域独特的葬仪或许与这种背景因素有关。

六、结论

长江上游尚未发现随葬猪下颌骨墓葬,下游三角洲地区及汉水流域较早出现猪下颌骨随葬,但三角洲及中游地区随葬猪下颌骨的习俗并不普遍,即在这两个地区这种葬仪并未成为广泛或主流的葬仪要素,而在长江下游西部的北阴阳营文化、薛家岗文化猪下颌骨随葬的习俗比较广泛,汉水流域形成了独特的多以猪下颌骨随葬,不见其他随葬品的葬仪。

长江流域随葬猪下颌骨所彰显的财富与地位特征逐渐变强后又渐弱。在第二阶段,随葬猪下颌骨只体现出一定的财富差异;从第三阶段即距今6000年前开始至第四阶段,猪下颌骨隐含的财富与地位特征最强,尤其与地位有非常大的关联性,随葬猪下颌骨的习俗有可能是在与黄河流域的社会上层交往中受影响而采用的葬仪要素;到新石器时代末期,即第五阶段长江流域随葬猪下颌骨的现象趋于减少,猪下颌骨与财富和地位的关联减弱。

从性别来看,史前时期总体上是男性随葬猪下颌骨的现象较多,但塞墩遗址例外。未成年人随葬猪下颌骨的现象并不常见,而雕龙碑遗址猪下颌骨墓葬中有1/3是未成年人。猪下颌骨的摆放位置并无统一的规律,不过在数处遗址中却有些许的一致,如雕龙碑遗址中猪下颌骨多放在墓主身体右侧。这些遗址中对女性、未成年人的厚爱及摆放的一致性,可能反映了不同考古学文化人群独特的思想意识。本文对随葬猪下颌骨的习俗进行了初步分析,诸多问题还有待进一步研究和解释。

[1]孙丹:《略论史前时期黄淮流域随葬猪下颌骨习俗》,《考古》2017年第10期。

[2]本文采用韩建业对中国新石器时代的划分结果,韩建业:《早期中国——中国文化圈的形成和发展》,上海古籍出版社2015年,第31、55、79、108、160页。

[3]同[1]。

[4]陕西省考古研究所等:《陕南考古报告集》,三秦出版社1994年,第171—178页。

[5]陕西省考古研究所:《龙岗寺——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社1990年,第199页。

[6]常州市博物馆:《江苏常州圩墩村新石器时代遗址的调查和试掘》,《考古》1974年第2期。

[7]国务院三峡工程建设委员会办公室等:《巴东红庙岭》,科学出版社2010年,第23页。

[8]湖北省黄冈地区博物馆:《湖北黄岗螺蛳山遗址墓葬》,《考古学报》1987年第3期。

[9]中国社会科学院考古研究所:《黄梅塞墩》,文物出版社2010年,第153、302—320页。

[10]南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周时期遗址发掘报告》,文物出版社1993年,第102—121页。

[11]南京市文物局等:《江苏高淳县薛城新石器时代遗址发掘简报》,《考古》2000年第5期。

[12]a.中国社会科学院考古研究所科技中心资料,转引自罗运兵:《中国古代猪类驯化、饲养与仪式性使用》,科学出版社2012年,第282页;b.江苏省三星村联合考古队:《江苏金坛三星村新石器时代遗址》,《文物》2004年第2期。

[13]龙虬庄遗址考古队:《龙虬庄——江淮东部新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1999年,第120页。

[14]南京博物院:《江苏吴县草鞋山遗址》,《文物资料丛刊》(3),1980年,第1—24页。

[15]a.北京大学考古学系等:《河南邓州市八里岗遗址1992年的发掘与收获》,《考古》1997年第12期;b.北京大学考古实习队等:《河南邓州市八里岗遗址发掘简报》,《文物》1998年第9期;c.张弛等:《邓州八里岗遗址仰韶文化多人二次合葬墓M13葬仪研究》,《考古》2018年第2期。

[16]中国社会科学院考古研究所:《枣阳雕龙碑》,科学出版社2006年,第194页。

[17]湖北省文物考古研究所:《湖北荆门龙王山新石器时代墓地》,《江汉考古》2008年第4期。

[18]贾汉清:《从顾家坡墓地的发掘看史前时代文化交叉地带的部落冲突》,《华夏考古》2004年第4期。

[19]荆州地区博物馆等:《钟祥六合遗址》,《江汉考古》1987年第2期。

[20]武汉市博物馆:《洪山放鹰台遗址97年度发掘报告》,《江汉考古》1998年第3期。

[21]湖北省京九铁路考古队等:《武穴鼓山——新石器时代墓地发掘报告》,科学出版社2001年,第98页。

[22]安徽省文物考古研究所:《望江黄家堰遗址发掘成果丰硕》,《中国文物报》1998年5月10日第1版。

[23]中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北黄梅陆墩新石器时代墓葬》,《考古》1991年第6期。

[24]同[9]。

[25]浙江省文物考古研究所:《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘(1978-1986)》,《浙江省文物考古研究所学刊》,科学出版社1993年,第103页。

[26]长办文物考古队直属工作队:《一九五八至一九六一年湖北郧县和均县发掘简报》,《考古》1961年第10期。

[27]湖北省文物考古研究所:《房县七里河》,文物出版社2008年,第63—65页。

[28]中国社会科学院考古研究所编著:《青龙泉与大寺》,科学出版社1991年,第210—211页。

[29]河南省文物考古研究所:《舞阳贾湖》,科学出版社1999年,第669—670页。

[30]张弛:《大溪、北阴阳营和薛家岗的石、玉器工业》,《考古学研究(四)》,科学出版社2000年。

[31]同[18]。

[32]栾丰实:《试论仰韶时代中期的社会分层》,《东方考古》第9集,科学出版社2012年。

[33]a.何驽:《长江中游文明进程的阶段与特点简论》,《江汉考古》2004年第1期;b.李伯谦:《长江流域文明的进程》,《考古与文物》1997年第4期。

[34]同[1]。

[35]罗运兵:《汉水中游地区史前猪骨随葬现象及相关问题》,《江汉考古》2008年第1期。

[36]〔澳〕刘莉著、陈星灿等译:《中国新石器时代——迈向早期国家之路》,文物出版社2007年,第109页。

[37]高潇:《试论长江下游早期的石刀》,上海大学硕士学位论文,2014年。

[38]同[10],第25页。

[39]同[9],第63页。

[40]李新伟:《“最初的中国”之考古学认定》,《考古》2016年第3期。

[41]陈星灿、李润权:《申论中国史前的龟甲响器》,《桃李成蹊集——庆祝安志敏先生八十寿辰》,香港中文大学中国考古艺术研究中心,2004年,第73—87页。

[42]〔日〕冈村秀典:《猪骨古代王权与祭祀》,学生社(株式会社)2005年,第210—235页,转引自罗运兵:《中国古代猪类驯化、饲养与仪式性使用》,科学出版社2012年。

[43]同[18]。

[44]同[9],第301页。

[45]同[15]c。

[46]〔美〕罗伊·A.拉帕波特著、赵玉燕译:《献给祖先的猪——新几内亚人生态中的仪式》(第二版),商务印书馆2016年,第82—83、162、168页。

[47]刘莉:《山东龙山文化墓葬形态研究》,《文物季刊》1999年第2期。

[48]同[1]。

[49]Seung-og Kim.Burials,Pigs,and political prestige in Neolithic China.Current Anthropology,1994,vol.35(2):119.

[50]同[29],第656—701页。

[51]同[41]。

[52]郭志委:《试论史前时期墓葬殉犬习俗》,《文物》2012年第8期。

[53]张弛:《论贾湖一期文化遗存》,《文物》2011年第3期。

[54]Zhao,Zhijun.New archaeobotanic data for the study of the origins of agriculture in China.Current Anthropology,2011,52(suppl.4):S295–S306.

[55]Cohen,David Joel.The Beginnings of Agriculture in China.Current Anthropology,2011,52(suppl.4):S273-S293.

[56]李新伟:《中国史前社会上层远距离交流网的形成》,《文物》2015年第4期。

[57]〔英〕科林·伦福儒、保罗·巴恩著,中国社会科学院考古研究所译:《考古学:理论、方法与实践》,文物出版社2004年,第357页。

[58]同[46],第82—83、168页。

[59]同[18]。