新中国成立以来我国生产安全事故统计制度沿革分析

任智刚

(1.北京科技大学 土木与资源工程学院,北京 100083;2.中国安全生产科学研究院,北京 100012)

0 引言

生产安全事故信息统计及其结果分析,是企业防范事故、政府宏观决策、学者专业研究的重要支撑。自新中国成立以来,我国生产安全事故统计工作经历了多次变革,以1956年的《工人职员伤亡事故报告规程》[1](以下简称《规程》)、1991年的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》[2](以下简称《规定》)、2007年的《生产安全事故报告和调查处理条例》[3](以下简称《条例》)及其相关配套规章为主线,形成了事故统计工作的法规、制度支撑,并在各个阶段进行了多维度的统计分析,形成并发布了大量事故的统计数据[4-5]。众多学者以政府发布的数据为基础,开展了事故规律分析、事故趋势预测、宏观决策研究,得出了大量规律和结论[6-10],有效地支撑了安全生产工作的开展。但部分学者和社会公众,由于对不同阶段事故统计口径、统计模式等的不了解或缺少深入分析和探源,在理解和使用过程中出现偏差。本文拟在对有关规章制度、报表内容、统计模式等进行系统性梳理分析基础上,明确有关数据形成的历史背景和口径范围,为学术交流、政府决策提供参考和借鉴。

1 我国生产安全事故统计发展历程

1.1 生产安全事故统计工作变迁沿革

通过对大量原始记录的检索分析,以典型法规的发布完善为主要依据,结合我国生产安全事故统计工作开展情况,可以将我国事故统计工作的进程划分为4个阶段。

1.1.1 事故统计工作建立阶段(1949—1990年)

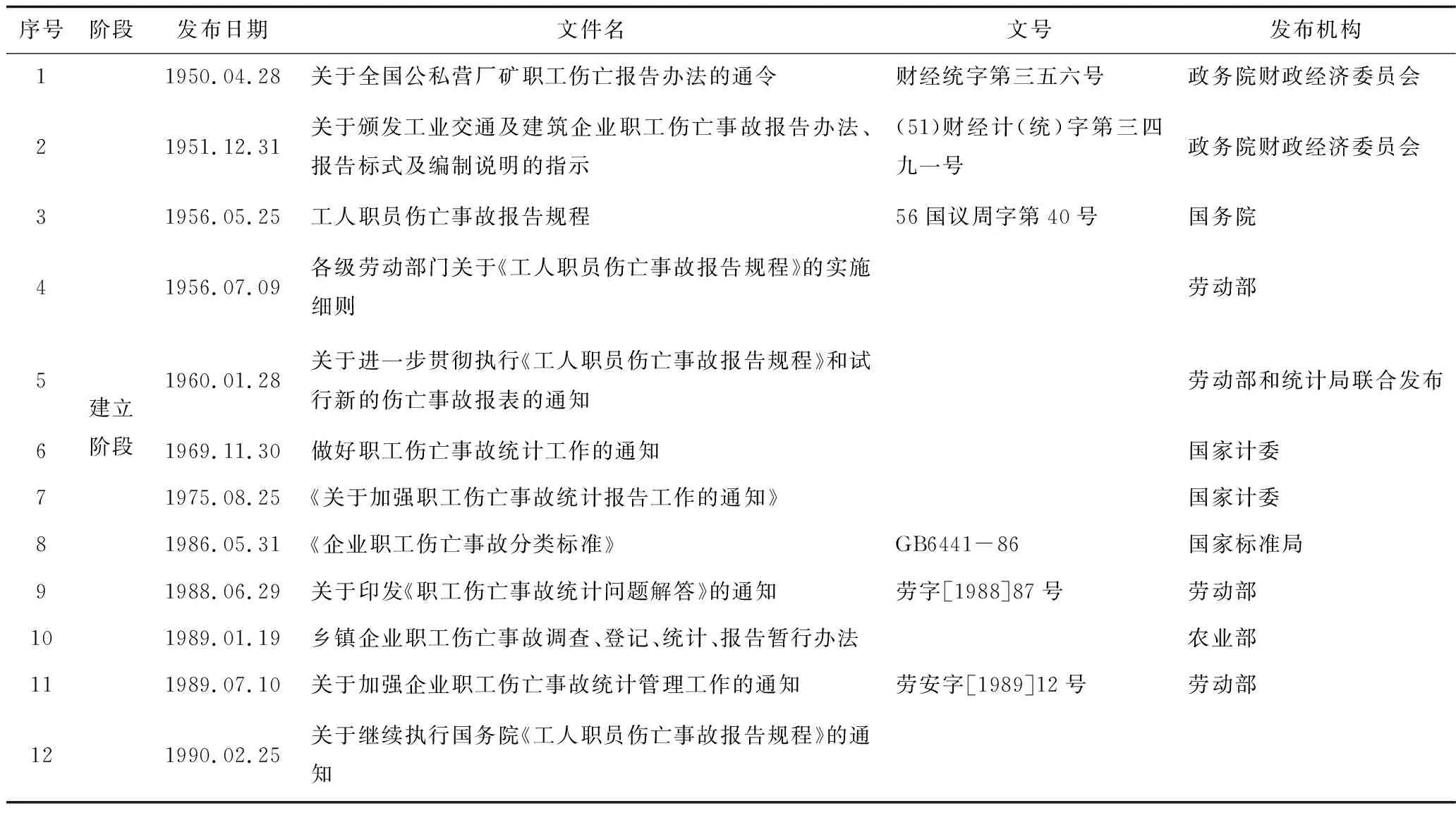

该阶段事故统计工作的标志性法规是1950年发布的《全国公私营厂矿职工伤亡报告办法》、1951年发布的《工业交通及建筑企业职工伤亡事故报告办法》和1956年发布的《规程》及其配套制度(见表1)。

在这一阶段,我国实行的主要是计划经济,企业生产经营过程以行政化管理为主,伤亡事故的统计信息需同时报送劳动部门和企业行政主管部门,并分别逐级上报[11]。同时,全国事故报告和统计信息处于半保密状态。1988年8月8日,李鹏总理对劳动部向国务院报送的《关于定期公布企业职工伤亡事故和职业病情况的请示》批示:“可考虑公布伤亡人数,但不能推算,一定要正确数字”[4],于是劳动部开始了数据发布的相关准备工作。特别是1986年原国家标准局发布的《企业职工伤亡事故分类标准》,为安全生产管理和生产安全事故统计各项指标界定奠定了基础。

1.1.2 事故统计工作发展阶段(1991—2000年)

该阶段事故统计工作的标志性法规是1991年发布的《规定》及后续配套的《企业职工伤亡事故统计报表制度》(以下简称《报表制度》)(劳动部系统发布)(见表1)。

1992年10月15日,按照《规定》第二十一条授权,原劳动部、国家统计局印发“关于实施《企业职工伤亡事故统计报表制度》的通知”,对企业基层单位填报基层报表、劳动部门和主管部门填报综合报表以及说明做出具体规定;同年,10月26日,劳动部办公厅下发《关于实施<企业职工伤亡事故统计报表制度>有关事项的通知》,对实施《报表制度》、《企业职工伤亡事故调查报告书》、《企业职工伤亡事故登记表》以及建立计算机报表系统等事项提出要求,要求企业建立伤亡事故管理台帐使用的原始记录表,对发生的每起伤亡事故进行登记,并以此作为企业填报伤亡事故统计月(年)报表的依据。1993年起,我国开始向国际劳工组织(ILO)报送从业人员伤亡情况及其他相关信息,并被纳入《国际劳工统计年鉴》(Year Book of Labor Statistics)中的职业伤亡统计部分;1993—1998年,中国一栏中的数据尚比较完整,基本可达到ILO的要求。

1998—2000年,我国进行较大范围的行政机构改革,安全生产监管职能被划分到经贸委、卫生部、劳动部等部委,由于机构的撤并、专业人员的流失,使得伤亡事故统计工作被削弱,各种基础数据的统计表现出很大的波动性。

1.1.3 事故统计工作成熟完善阶段(2001—2006年)

该阶段事故统计工作的标志性法规是《规定》及后续配套的《报表制度》(国统函)(见表1)。

2001年,根据机构改革过程中的职责划分,原国家安全生产监督管理局发布《关于颁发<伤亡事故统计报表制度>的通知》,伤亡事故统计报表制度得以再次明确建立;并与国家统计局联合,基本保持了每2年1次的更新。2002年颁布的《安全生产法》第八十六条规定,“县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况,并定期向社会公布”,为事故统计工作提供了重要的上位法支撑。原国家安全生产监督管理局也出台了部分规章,强化对不同领域、不同方面的事故信息统计。以《安全生产调度统计业务规范》对事故快报进行了规范。

而自2003年起,由于多方面原因,国际劳动组织没有再收到我国报送的从业人员伤亡数据信息,在其出版的《国际劳工统计年鉴》中,中国的职业伤亡信息出现缺失。在2003—2007年期间,《国际劳工统计年鉴》中国栏目组内已没有任何伤亡数据,其间位置只是用“…”表示[11]。

1.1.4 事故统计工作提升阶段(2007年至今)

该阶段事故统计工作的标志性法规是2007年发布的《条例》及后续配套的《报表制度》(国统制)。

2007年的《条例》废止了1991年的《规定》。在《条例》中,重点强调事故的报告和应急,但忽视了统计甚至删除了《规定》中原有的授权有关部门进行事故统计的条款,客观上使得事故统计工作在《安全生产法》和具体统计部门规章间出现了法规支撑的断层。特别是在2006年提出控制指标考核体系后,给统计工作带来了更为严峻的挑战:一方面要求基层安监部门保证事故统计信息的真实性和准确性;另一方面,由于考核的压力,各相关部门难免出现对部分事故信息进行各种人为处理的情况。2007年后,在《国际劳工统计年鉴》中“第8部分职业伤害(8 occupational injuries)”条目处,中国栏已被取消,没有了位置[12]。除工业发达国家之外,即便是我国的香港、澳门等地区以及泰国、菲律宾等许多发展中国家在这一部分中其统计数据都比较全面和连续。在反映世界各国劳工状况和职业伤害现状的权威出版物《国际劳工统计年鉴》中出现这种状况,与中国现在的国际地位不相称,也与中国安全生产日益稳定好转的形势不相适宜。

2015年,结合互联网的发展趋势和统计改革发展要求,参考相关领域统计信息直报的经验,为更好地强化事故信息统计、服务安全生产决策,国务院安委会布置开展生产安全事故统计直报工作,并先后发布了相关实施办法和通知。同时,提出与国际接轨的事故统计思路,即“建立健全生产安全事故统计数据修正制度,运用抽样调查等方法开展生产安全事故统计数据核查工作,定期修正并公布生产安全事故统计数据,通报统计工作情况”。这标志着我国生产安全事故统计工作进入新的阶段,将为安全生产决策提供更加坚实可靠的基础。

1.2 重点法规及规范文件总揽

在建立、发展、成熟、提升的4个阶段,国家层面先后发布了起到规范和支撑作用的《规程》(1956年)、《规定》(1991年)和《条例》(2007年)及其他规范文件(见表1)。从中可以看出我国事故统计工作的管理机构变迁、统计方式调整、基础表格变革等过程,下文将进行深入分析。

2 事故统计覆盖范围的变化

2.1 单位范围

在1951—1990年期间,与我国计划经济体制相适应,《工业交通及建筑企业职工伤亡事故报告办法》规定统计要求适用于“国营、地方国营、合作社营和公私合营的工业、交通运输业、建筑业、伐木业的企业事故统计”,《规程》在《办法》的基础上,增加了“地质和水利系统的工程单位,机械农场和农业机器站”。

在1991—2000年期间,随着市场经济体制改革推进,《规定》明确事故统计范围变为“中华人民共和国境内的一切企业”。

从2001年起,新的《伤亡事故统计报表制度》要求由公安部(火灾、道路交通)、交通部、铁道部、民航总局等每月向安监部门报送火灾、道路交通、水上交通、铁路、民航等部门的综合事故情况,实际将非企业事故及逐步市场化改制的行业事故(如:居民区火灾、民航局事故、铁道部事故等)纳入统计。即:从该阶段起,全国事故统计单位的范围由发生“职工伤亡事故”的企业扩大为发生“生产安全事故”的所有单位。

从变革过程可以看出,单位范围从3个维度进行了扩展。

1)在所有制属性方面,从国营、合营扩大到各种所有制性质企业。

表1 1949年以来国家层面发布的有关事故统计的代表性法规和规范文件Table 1 Laws and regulations on accident statistics issued at the national level since 1949

表1(续)

2)在行业属性方面,逐步增加农业、第三产业中的仓储、邮政、批发、零售等服务业企业以及民航等市场化改革后的单位。

3)在领域方面,从拥有职员的生产单位,扩大到社会公众生活场所(如:城市轨道交通等)。

2.2 事故范围

《规程》第三条和《规定》第五条均明确指出对伤亡事故(包括急性中毒事故)进行统计,并未包括单纯的直接经济损失事故。即:2007年以前的事故统计范围是“出现损失工作日为1个工作日以上(含1个工作日)的人员伤害或死亡的事故”;而2008—2009年、2010—2015年、2016—2018年的事故范围均有所调整,如图1所示。

从图1展示的变革过程可以看出,事故范围从2个维度进行了调整。

1)对单纯的直接经济损失事故及额度的考量:2007年以前不包括单纯的直接经济损失事故;2007年以后包括单纯的直接经济损失事故,且损失额度对工矿商贸而言100万为限、对其他行业领域未做明确限制。

图1 不同阶段纳入统计的事故范围示意Fig.1 The scope of the accident at different stages

2)对伤亡程度最低限度的考量:2016年以前,损失工作日1天以上列入统计(2008—2009年为105损失工作日以上列入);2016年以后,歇工3个工作日及以上的列入统计(与国际劳工组织[12]和部分发达国家的要求趋于一致[13-15])。因此,在各类有关“生产安全事故起数”的变化描述和研究过程中,特别是进行量化分析时,需要所采用数据的统计口径和范畴予以关注,从而得出更为合理可信的结论。

2.3 人员对象

1956年的《规程》中明确对各种所有制形式的企业单位内工人职员的伤亡人数进行统计。但运行一段时间后,于1960年进行了调整,提出为了便于分析比较,全国层面报表内只统计“全民所有制企业职工的伤亡数字”,对于职工以外人员(如民工、军工、勤工俭学学生、劳改犯等)、集体所有制企业的人员、因生产事故、运输事故而死亡的旅客、居民、行人等人员只掌握其死亡数字,列在表外[11]。

1992年的《规定》出台后,明确在报表中对一切企业的伤亡人员进行统计,在《报表制度》的伤亡人员总数中,将非本企业人员伤亡数字进行了区分说明,为各类统计分析提供了良好边界,该项区分保持到2007年。

2008—2016年的报表中未再对“非本企业人员”进行区分。2016年统计报表制度优化后,在人员伤亡明细表中以“是否职业伤亡”进行区分体现。

从变革过程可以看出,伤亡人员的统计对象从2个维度进行了调整:

1)从最初的只统计全民所有制单位的伤亡人员和集体所有制及社会人员的死亡人数,到统计所有对象的伤亡人数,覆盖范围更为全面。

2)从进行是否“本企业”伤亡人员的区分,到是否“职业”伤亡的区分,更有利于将职业伤亡和公众伤亡进行统计分析,从而采取更具针对性的管控措施。

3 事故信息登记、报送与统计模式的变化

事故信息的登记、报送及统计工作的变化历程如表2所示,具体表现出以下4个方面的特点。

3.1 以2002年和2008年为节点的事故登记制度变化

2002年以前,政府相关规定或通知中要求企业对每起事故进行登记,作为企业事故管理台帐的原始记录表。并在其中设置有“消除事故原因应采取的改进措施和完成这些措施的期限”、“所提改进措施的完成情况”以及各项工作的具体负责人员签字及日期等项目,对统一企业事故事件调查记录、规范事故档案、实现事故闭环管理发挥了良好的指导和推进作用。

2002—2007年,《报表制度》中规定企业上报的基础报表,实际上涵盖了原《事故调查报告书》和《登记表》的多数内容,且要求企业留存。但其缺失了原有的“消除事故原因应采取的改进措施和完成这些措施的期限”等条目,不利于从表格设置模式上推进事故的闭环管理。

2008年后,《报表制度》中的基础报表由安监部门填报,企业内对事故的登记记录格式基本处于随机状态。很多企业平时甚至不知道有《生产安全事故情况》表的存在;只有当发生死亡事故或其他较严重事故,基层安监部门要求其协作填写该表时,才会知道有该表的存在。

3.2 以2002年为节点的报表颗粒度变化

2002年以前,企业报送的伤亡表格多为月度/季度汇总表,各级政府部门只能够进行简单的起数、伤亡人数、损失工作日、直接经济损失、事故类别和原因等的统计分析,限制了进行各种维度交叉深度统计分析的可能。2002年以后实施的对每起事故基础信息的独立上报,为基于各种维度的交叉分析、追溯统计提供了可能。

3.3 以2008年为节点的报送主体的变化

2008年以前,无论是月度统一报送、还是单起事故独立报送,报表均由企业填出报送,政府部门汇总。由于2007年6月1日起实施的《条例》规定了不同等级事故由县级以上人民政府负责调查,因此,自2008年开始,《报表制度》规定工矿商贸行业单起事故报表由当地安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构报送,给安全监管部门带来相当的工作压力,也从机制设置上影响了事故的上报率。

表2 基于统计需求的基层报表上报沿革Table 2 The course of change and development of the way of reporting about report forms based on the statistical demand

3.4 以2002年和2016年为节点的报送模式的变化

2002年以前,所有伤亡事故通过企业上报至劳动部门,并逐级汇总形成全国统计数据[16];与此同时,在化工、冶金等行业条线也有相应主管部门自行进行的统计,但随着1998年国务院机构改革时相关行业主管部门的撤销,条线事故统计工作基本停止。

2002—2016年,工矿商贸事故通过企业上报至安监部门,消防火灾、道路交通等类事故由企业上报至主管部门,主管部门报送同级安监部门,安监部门逐级汇总形成全国统计数据。

2017年起,生产安全事故信息原则上(部分特殊行业领域按要求实行上级安全监管部门直报)由县级安全监管部门直报(县级公安机关消防部门、公安机关交通管理部门、农业部门、农机安全监理机构、渔业行政主管部门、特种设备安全监督管理部门将事故相关信息报送同级安监部门)进入直报平台,市级确认,并形成供各级应用的统计数据。生产安全事故直报模式的建立,为减少事故上报总体工作量、提高事故统计准确度提供了良好的支撑。

4 事故具体统计事项的变化

企业所上报的事故报表中的信息事项,决定了各层级事故统计信息的事项内容及后续分析的维度和粒度。

4.1 事故单位基本信息统计项的变化

企业事故报表中的单位基本信息,能够为事故的行业、地域、规模等多维度分布情况统计分析提供基础性支撑。单位基本信息从大维度划分可以分为如下6方面内容:一是名称、地址及联系方式;二是企业规模、从业人员数量;三是所属行业(主要产品或业务)、管理分类;四是经济类型(登记注册类型、单位控股类型、经营性质);五是隶属关系;六是单位合法性等。每个方面的变化,既体现了我国经济社会发展的变化,又体现了安全监管决策对事故统计分析的需要。

以对“隶属关系”的统计为例,先后经历过:直接领导机构(1951—1955年)、最高领导部门和直接领导部门(1956—1959年)、分级隶属关系和直接主管部门(1960—1992年)、隶属关系(1993—2001年)、主管部门(2002—2012年)、上级主管部门(2013—2016年)、国有企业属性(2017—2018年)。表明1992年以前,与我国计划经济体制相适应,对于企业主管部门或领导机构的关注;1993—2001年,对于企业不同隶属等级的关注,在2017年新的报表中已经予以删除,而是转化为对国有企业层级(央企、省属、市属、县属)属性的描述,便于属地化管理监管工作的分析。

4.2 事故内容统计项的变化

政府统计发布的事故信息来源于对企业上报的月度(季度)汇总信息或单起事故信息。核心内容包括:事故起数(含不同等级事故起数分布情况)、伤亡人数(含死亡、重伤、轻伤分布情况)、损失工作日、财产损失情况、事故类别分布、事故原因分布等,变化历程如表3所示。

4.2.1 事故后果整体信息

1)有关伤亡人数统计项的变化

在伤亡人数统计项中,有死亡、重伤、轻伤的统计;2008—2016年,增加了急性工业中毒的划分,同时,2008—2016年的统计报表中删除了自1960年以来的非本企业人员伤亡的统计项,这使得该期间的事故伤亡人数统计无法进行是否本企业员工的区分;2017年新的报表中,通过伤亡人员是否职业伤亡的统计项,来实现职业伤亡与公众伤亡的区分。

2)有关经济损失统计项目的变化

该统计项在起初以“财务损失估计”进行统计,1956—1992年期间未进行统计;自1993年至今,统计报表中均有所体现,为“直接经济损失”的各类统计分析奠定了基础。

3)有关损失工作日项目的变化

1992年以前,是以“歇工总日数”进行统计;1993—2016年根据国家标准测算损失工作日总数进行统计;2017年新的报表中,无该统计项目。

4.2.2 伤亡人员信息

由于2002年以前企业报送的是事故月度汇总信息,因此,基本上难以对人员伤亡情况进行详细交叉分析。从表3中可以看出,2002—2008年的个体伤亡信息统计较为全面;但2008—2016年,删除了“伤害部位”和“受伤性质”,不利于个体防护用品的配备等针对性措施的研究和决策支撑;2017年的统计报表中增加了“有无工伤保险”项,有利于工伤保险信息统计,但其纸质报表中未将“伤害部位”、“受伤性质”等列为条目化统计项(虽然在信息系统中依然独立统计),不利于对企业事故登记、分析基础工作的指导。

4.2.3 事故原因信息

2002年以前,事故原因相关因素分析主要有事故类别和事故原因的分析,其中,1993年以后,基于1986年出台的《企业职工伤亡事故分类标准》和《企业职工伤亡事故调查分析规则》,事故类别和事故原因的统计实现了规范化。

2002—2016年,事故原因相关信息的统计增加了《企业职工伤亡事故分类标准》中的“起因物、致害物、不安全状态、不安全行为”;2017年的《登记表》中保留了有关“事故类型”的条目化统计,同时,工矿商贸、煤矿、道路运输、渔业船舶、水上运输等领域已经形成独有的事故类别划分,因此,实现了不同领域的细分。但删除了“起因物、致害物、不安全状态、不安全行为”的条目化统计,只要求在事故详细情况中进行文字化描述;虽然在直报系统[17]中还保留了相关条目,但不利于对企业事故原始登记和分析工作的指导。

表3 企业报送表中事故信息内容变化历程Table 3 The course of change and development of the information about accident in the report forms from enterprises with accidents

同时,在直报系统[17]中“起因物、致害物、不安全状态、不安全行为”的条目化选择项下,未深入到二级或三级目录(如:“不安全行为”中的“操作错误、忽视安全、忽视警告”,并没有深入到“未经许可开动、关停、移动机器”、“开动、关停机器时未给信号”等),这使得无法为更深入的细化统计分析提供有效的元数据支撑。

4.3 其他事项的变化

其他事项的变化具有明显的阶段性和导向性特点,主要有如下3个方面的内容。

1)2001—2016年,煤矿单独设置部分统计信息(期间:2004—2005年删除),主要有事故地点分类、统计属别、致害原因、事故类别、煤矿类型、各种证件情况等,为该阶段的煤炭行业独立深入分析提供了可能。

2)2017年起的《报表制度》理顺了火灾、特种设备、危险化学品、民爆等的统计管理,以单独设置“是否涉及相关因素”项进行统计,既满足了现有不同管理部门的统计需求,又实现了行业统计的目标。

3)2017年起的《报表制度》中对事故发现途径而言,增加了“是否为举报事故”;对单位合法性而言,分为“依法登记注册单位事故”和“其他事故”划分,有利于进行更有针对性的细化统计分析。

5 结论

1)以对统计工作的直接法规性规定《规程》、《规定》和《条例》为主线,结合统计模式变化及特点,可以将1949以来我国生产安全事故统计工作划分为建立、发展、成熟、提升4个阶段。

2)从统计覆盖范围,登记、报送和统计模式,具体统计事项等方面的详细分析表明,自1949年以来我国生产安全事故统计与经济体制变化、监管模式变化、监管机构改革密切相关,整体趋好,但也存在反复、甚至倒退的内容。如:基础报表经历了月度表逐级汇总、单起事故表逐级汇总、单起事故表直报的改进;事故登记表对企业的事故事件档案建立的指导作用减弱,用于保障事件闭环管理的部分条目被删除。

3)我国不同年份、不同阶段有关事故统计范围和模式等的规定决定了各类历史统计资料及数据的可获取性、可比性及准确性,在具体分析和应用过程中,特别是进行计量学量化分析时,应予以高度关注。

[1] 国务院.国务院关于发布《工厂安全卫生规程》、《建筑安装工程安全技术规程》和《工人职员伤亡事故报告规程》的决议[Z].1956.

[2] 国务院.企业职工伤亡事故报告和处理规定[Z].1991.

[3] 国务院.生产安全事故报告和调查处理条例[Z].2007.

[4] 国家经济贸易委员会安全生产局. 中国安全生产年鉴:1979-1999[M]. 北京:民族出版社, 2000.

[5] 国家安全生产监督管理总局统计司.全国安全生产事故统计分析报告[R].北京:国家安全生产监督管理总局,2005~2017.

[6] 刘铁民,任智刚.安全生产“十二五”规划若干统计指标考量[J].中国安全生产科学技术,2011,7(5):5-9.

LIU Tiemin, REN Zhigang. Research on several in dicators in the twelfth five-year program for work safety [J].Journal of Safety Science and Technology,2011,7(5):5-9.

[7] 任智刚, 刘铁民, 刘功智. 我国工伤事故趋势与安全生产政策干预力度量化关系分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2008, 4(4):68-72.

REN Zhigang,LIU Tiemin,LIU Gongzhi.The quantitative analysis of the relationship between the trend of industrial accidents and the intervention of the safety policy in China[J].Journal of Safety Science and Technology,2008,4(4):68-72.

[8] 杨乃莲. 2007—2011年我国烟花爆竹事故统计分析研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2013, 9(5):72-77.

YANG Nailian.Statistical analysis on firework accidents occurring in China during 2007-2011[J]. Journal of Safety Science and Technology,2013,9(5):72-77.

[9] 李丽, 刘新, 康华,等. 基于2010年—2014年年度事故统计的我国安全生产形势分析[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2015, 16(2):77-79.

LI Li, LIU Xin,KANG Hua,et al.The analysis of safety production situation in China based on the 2010-2014 accident statistics[J].J. Changchun Inst. Tech.(Nat. Sci. Edi.), 2015, 16(2):77-79.

[10] 周治国.基于生产安全事故预测的非煤矿山安全监管体制优化研究[D].长沙:湖南科技大学,2015.

[11] 中华人民共和国劳动部劳动保护局.工人职员伤亡事故报告规程手册[M].北京:法律出版社,1960.

[12] ILO.Yearbook of labour statistics, 2008[M]. Bethesda, Md. :LexisNexis A & LS,2009.

[13] OSHA. Recording and Reporting Occupational Injuries and Illness, U.S.Standards-29CFR part 1904[EB/OL].(2017-02-17)[2018-06-21].http://www.osha.gov.

[14] JISHA.JISHA Annual report 2015[R].Tokyo: Japan Industrial Safety and Health Association International Affairs Center.

[15] United States Department of Labor.2016 Census of Fatal Occupational Injuries (final data)[EB/OL]. [2018-06-18].https://www.bls.gov/iif/oshcfoi1.htm.

[16] 劳动部、国家统计局. 劳动部、国家统计局关于印发《企业职工伤亡事故统计报表制度》的通知[Z].1992.

[17] 国家安全生产监督管理总局通信信息中心.安全生产综合统计信息直报系统事故统计子系统使用手册[R].北京:国家安全生产监督管理总局通信信息中心,2015.