试论儿童游戏的本质及其特性

◆陶学菊 朱玉

游戏是儿童存在的方式,儿童通过游戏认识世界,认识自我,确立自身与世界的关系。游戏对于儿童发展具有独特的意义,然而儿童游戏的本质是什么,又有何特性,学界并未达成共识。因此,为了更深入地认识儿童游戏,增强儿童游戏的有效性,进一步探讨儿童游戏的本质及其特性具有重要意义。

一、儿童游戏的本质

“游戏”一词由“游”和“戏”构成。在古代中国,《诗经·郡风·古风》中说“就其浅矣,泳之游也。”[1]这里的“游”指生物在水面上的活动,这就表明游本身就是一种随意、自如的身体活动。与游不同,“戏”主要是指玩耍活动。《韩非子·外储说左上》曰“夫婴儿相与戏也,以坐为饭,以涂为羹,以木为胾,然至日晚必归饷者,尘饭涂羹,可以戏而不可食也”。[2]说的是“过家家”游戏,这里的“戏”指玩耍的意思。最早将“游”和“戏”二字联用的,大概是出于战国时期《韩非子·难三》中“管仲所谓‘言室满室,言堂满堂’者,非特谓游戏饮食之言也,必为大物也”。[3]《乐府诗集》的《懊农歌》中也记载:“黄牛细犊车,游戏出孟津。”根据现代汉语的理解,游戏一词基本上保存了“游”和“戏”的语义,指随意的玩耍、活动、嬉戏和娱乐。在西方,柏拉图认为游戏是满足儿时跳跃的一种需要。弗洛伊德看来,游戏是儿童补偿现实生活中不能满足的愿望、克服创伤性事件,逃脱现实的强制和束缚、发泄潜意识中的能量以应付现实环境的健康发泄方式。[4]德国幼儿教育家福禄贝尔认为,游戏活动是幼儿的天性,玩耍、游戏是幼儿时期发展中的最高阶段,是幼儿内心需求的表现。[5]由此看来,游戏是儿童的活动、需要和天性,游戏是自由的。

《教育大辞典》中关于游戏的定义是“适合幼儿年龄特点的一种有目的、有意识的通过模仿和想象,反映周围现实生活的一种独特的社会性活动”。[6]《中国学前教育百科全书·心理发展卷》中提到,儿童游戏是儿童运用一定的知识和语言,借助各种物品,通过身体和心智的活动,反映并探索周围世界的一种活动。社会学家们认为,儿童游戏是社会结构和价值观的一种表现,一切不计效益的玩耍都是游戏。由于儿童游戏的复杂性,人们理解角度及背景的多样性,不同学科对儿童游戏有不同的解释。笔者认为游戏是儿童自主展开的自由探究活动。

关于对儿童游戏本质的探究,古典游戏理论提出四种代表性学说:精力剩余说、松弛消遣说、复演论和预演论。以席勒、斯宾塞为代表的精力剩余说认为,游戏的本质是机体剩余精力的释放。以拉扎鲁斯为代表松弛消遣说认为,游戏的本质是一种从日常疲倦的生活中重获精力的放松方式。以霍尔为代表的复演论认为,儿童游戏的本质是对人类祖先的经验回顾。以谷鲁斯为代表的预演论认为,游戏的本质是儿童本能无意识的练习。古典游戏理论主要受达尔文生物进化论的影响,通过思辩的方式侧重从本能和进化的角度分析儿童游戏的本质,把儿童游戏的本质生物学化。它主要关注游戏对于儿童个体的生物学意义,倾向于依据生物发展的规律阐述儿童游戏的本质,未从儿童是一定社会历史条件下的人这一角度去探究,实则没有真正探究出儿童游戏的本质。

现代游戏理论中普遍认为,儿童游戏是一种社会性的活动。早在20世纪20年代,由前苏联心理学家和教育家提出来,主要代表人物有维果斯基和艾里康宁,我国游戏研究理论的发展深受其影响。西方的现代游戏理论研究中,也有同样观点的反映,最具代表性的是美国教育家杜威,他提出的“生活即游戏,游戏即生活”也属于游戏的社会性本质观范畴。

相比于游戏的生物性本质观,社会性本质观的进步之处在于把游戏的儿童置身于发展的社会历史大环境中去探讨儿童游戏的本质,其在一定的时间里被广泛地传播,并对国内外游戏理论研究和实践的发展产生了不小的影响。在历史唯物主义思想的影响下,儿童游戏的社会性本质观主要从儿童是生活在社会中的人这一马克思主义的人性论的角度出发,反对游戏的生物性本质观,指明游戏并非儿童的本能活动,突出强调儿童游戏的社会历史制约性,认为儿童是在社会生活中积累了一定的知识经验后才去游戏的。在具体的游戏活动中比较重视教师和教育影响的价值和意义。但是,随着理论研究不断深入和实践经验逐渐丰富,游戏的社会性本质观慢慢展露出不足,阻碍着游戏的本质向更加正确的方向发展。游戏的社会性本质观肯定了游戏中成人的指导作用和游戏的教育手段功效,抹杀了儿童游戏自由自主的本质属性。例如,注重游戏中成人的指导作用,导致教师在组织儿童游戏活动时,直接指引游戏朝着自己预先设想的方向发展,最终达到自以为的目标,不但把儿童游戏指向了游戏儿童,使儿童在游戏中失去自由,而且过程中游戏于儿童发展的意义也被扼杀。再者,注重把游戏作为教育的手段,使得一线教师在游戏实践中普遍重结果轻过程,重游戏的工具性价值而忽略游戏的本体性价值,泯灭了儿童主体在游戏中的自由自主权。总的来说,游戏的社会性本质观属于社会本位的儿童游戏观,突出强调儿童游戏受社会制约的一面,掩盖了游戏作为一种自由自主的活动的意义和价值,否认了游戏活动中儿童的主体地位。儿童是以社会人的身份存在、生活和游戏着的,强调儿童游戏是一种社会性活动本无可厚非,但这并不能成为游戏本质的结论,因为儿童的各种活动都属于社会性活动,游戏的社会性本质观没能体现游戏最基本的特性:自主性。当下儿童游戏的理论研究和实践经验启示我们,儿童游戏的社会性本质观是传统教育理念下被动性的儿童观的产物,显然存在历史局限性,科学的做法应该是回归游戏的主体本位观,突出儿童游戏的自由、自主、自愿和需要等活动特征,坚持游戏是一种儿童的主体性活动。

《马克思主义百科要览·上卷》中说,主体性是指人作为主体的基本规定性,是人在同客体的相互作用中表现出的属性。游戏作为一种儿童的主体性活动,主要体现在以下四个方面:

(一)游戏中的儿童具有主动性。在游戏中,儿童是唯一的活动主宰者,他们总是从自己的主观愿望出发,主动地进行游戏,以满自身需求,发展能力。游戏中儿童的主动性能最大限度地发挥儿童自身的潜能,促进成长,推进游戏向更高一层发展。游戏中儿童的主动性是游戏作为一种主体性活动的关键。

(二)游戏中的儿童具有目的性。儿童是有意识、有目的实体,虽然游戏活动本身没有强制的外在目的,但游戏中的儿童具有目的性。儿童心理发展中总是存在着渴望参与成人活动与自身身心发展水平之间的矛盾,而儿童可以通过游戏去解决这一矛盾,并在其中获得丰富的情绪体验。游戏中儿童的目的性是游戏作为一种主体性活动的基础。

(三)游戏中的儿童具有选择性。儿童参与任何活动时都有选择性,游戏活动也不例外。游戏活动中,儿童根据自己的切身需要,会选择游戏伙伴、材料、场地和方式等,以期达到自己想要的游戏效果,获得满足。游戏中儿童自由选择程度的高低直接影响游戏活动的积极性,游戏中儿童的选择性是游戏作为一种主体性活动的保障。

(四)游戏中的儿童具有创造性。创造性是游戏中的儿童最本质的特性,是儿童在游戏中自觉能动性的最佳表现。游戏是儿童自由自主的活动,在具体的活动中,儿童会在环境提供的玩具材料的基础上,整合自己的创造性想法,玩出新花样,获得新的游戏性体验。游戏中儿童的创造性是游戏作为一种主体性活动的核心。

二、儿童游戏的特性

儿童游戏的本质回答了“儿童游戏是什么”,而儿童游戏的特性则不仅要回答“儿童游戏是什么”,更要回答“儿童游戏是怎样的”。儿童游戏的特性分本质特性和固有特性,本质特性是儿童游戏的有决定性意义的特性,本文主要探讨自发性和想象性;固有特性是儿童游戏派生的,是多方面的,本文主要探讨体验性和发展性。

(一)自发性

儿童普遍好奇、好动,他们会主动自发地去探索这个世界,而且这种探索欲望急不可待。马克思曾指出:“一个种的全部特性、种的类特性就在于生命活动的性质,而人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”[7]儿童,作为一个特殊年龄阶段的人类群体,自由自觉活动是其具有的类本质,这种类本质在儿童游戏上表现为其游戏的自发性。而且,根据马克思的观点,可以认为儿童正是通过自由自觉的游戏活动去追求其自身的全面发展的。其次,荷兰生物学家、心理学家拜敦代克认为游戏有“自发性与自由自在”的含义,[8]这可以很好地应征儿童游戏的自发性。儿童游戏作为儿童的一种自然活动,它的特点是自发、自在和自足,这体现在儿童在游戏活动中内心的呐喊是“我要干什么”,而不是“要我干什么”。在具体游戏实践活动中,表现为儿童会自发去发现游戏的主题,自发选择游戏材料、游戏伙伴、游戏场地、游戏工具等等。最后,精神分析学派代表人物弗洛伊德的本能理论和潜意识理论中提到,潜意识的本能欲望决定人的一切行为和活动。[9]本能是人的一种冲动,是自发的、主动的、具有倾向性的。这种冲动传递到人的心理器官并作用于意识,从而决定人的意识,人的意识进而又决定人的行为和活动。游戏活动是由儿童本能欲望决定的,这种决定的过程主要是儿童自发的、主动的,不希望外界环境和成年人过多的参与进来的。儿童在游戏中追求其本能欲望的满足,就是在游戏中追求一种自由的过程,只是这种完全的自由是一种理想的、人的终极发展状态而已。所以,游戏自发的特性追溯到人的本能欲望中去就可以理解。游戏是儿童内部需要和冲动的表现,是儿童最独特的自发活动。

(二)想象性

儿童游戏是在想象的情景中反映真实的一种活动,具有明显的想象性。根据儿童认知发展阶段和实践中儿童游戏的相应表现,皮亚杰把儿童游戏分成三个阶段:第一,练习性游戏阶段(0~2岁)。这是儿童游戏的初级阶段,不包含想象成分。第二,象征性游戏阶段(2~7岁)。这时的儿童游戏主要靠想象来进行。象征性游戏是指真实事物不在眼前,儿童用其他事物来代替这种真实事物的一种游戏,特点是这种想象物和被想象物之间的意义联系是儿童个体主观的思维结果。这里的象征是指一种像语言一样的符号系统,由于儿童在此阶段还不能完全依靠语言来思维,所以他们的游戏活动主要靠象征来思维,此时儿童游戏的想象性也达到了峰值。第三,规则游戏阶段(7~11、12岁)。这时,儿童游戏的想象性成分逐渐减少。儿童游戏之所以具有想象性,是因为儿童迫切想参加真正的成人实践活动与其实际能力不够之间存在矛盾,在充满幻想的象征性游戏中,这种矛盾得以解决,这也体现着儿童游戏与儿童的其他活动之间的区别。人类学家贝特森在游戏的“元交际”理论中指出,儿童游戏的动作具有动作的“非实义性”。“元交际”是一种抽象的交际,是交际过程中交际双方对对方真实的交际目的或所要传达的信息的一种理解和辨别。贝特森提出,所有正在游戏的动物,会主动发出某种信号来让游戏同伴知道所发生的动作是真是假,而游戏中,儿童们普遍会给游戏同伴传递“这是假的”这一意义信号,充分体现其游戏的想象性。

(三)体验性

心理学上,体验一般用来表示人们在获取经验和产生行为过程中的心理感受、情感体验、认知顿悟、反省内化等心理活动。[10]张相乐曾提到,体验是人的精神生活的重要内容之一,是个人在亲心经历或亲身经历的基础上,通过情感评价,对事物关系进行价值判断的心理活动。[11]而儿童游戏的体验性则是指儿童在已有身心发展的水平、知识经验和现实需要的基础上,通过具体的游戏活动,自觉获得经验,获得多种情感体验的游戏特性。在游戏活动中,儿童通过亲身体验的方式去感受游戏过程,并在其中不自觉激发他们的多种情感体验,如愉悦、兴奋、满足,或难过、焦虑、纠结等。但是,当下许多理论研究者都不约而同地将“儿童游戏的愉悦性”作为游戏的一大特性保留在自己的研究成果中,如加维提出的游戏行为的五个基本特征之一“游戏是令人愉快的、有趣的活动”;邱学青在其著作《学前儿童游戏》中有同样的论述,等等。都普遍忽略了游戏诸如难过、焦虑、纠结等体验特性。究其原因,大都是遵循着“因为幼儿喜欢游戏,所以游戏是愉悦的”这样简单的逻辑思维来定论的。体验是儿童在游戏活动过程中产生的,对于游戏活动本身的一种主观感受,应该包括喜怒哀乐等各种情绪体验,如赵慧臣所说“在游戏过程中,学习者并非完全感觉轻松,也存在某种程度的紧张、困难和压力。”[12]又如萨顿-史密斯在《儿童游戏的历史》这本书中指出被称为“儿童游戏”的活动对于参与游戏的成员来说常常不是“愉快的”。当然,我们也无可否认,游戏的体验性多半是愉悦的。但是,儿童游戏作为一种重过程、轻结果的行为,[13]仅仅以儿童游戏结果带来的愉悦的体验性来独断儿童游戏整体的体验特性,绝对是不允许的。

(四)发展性

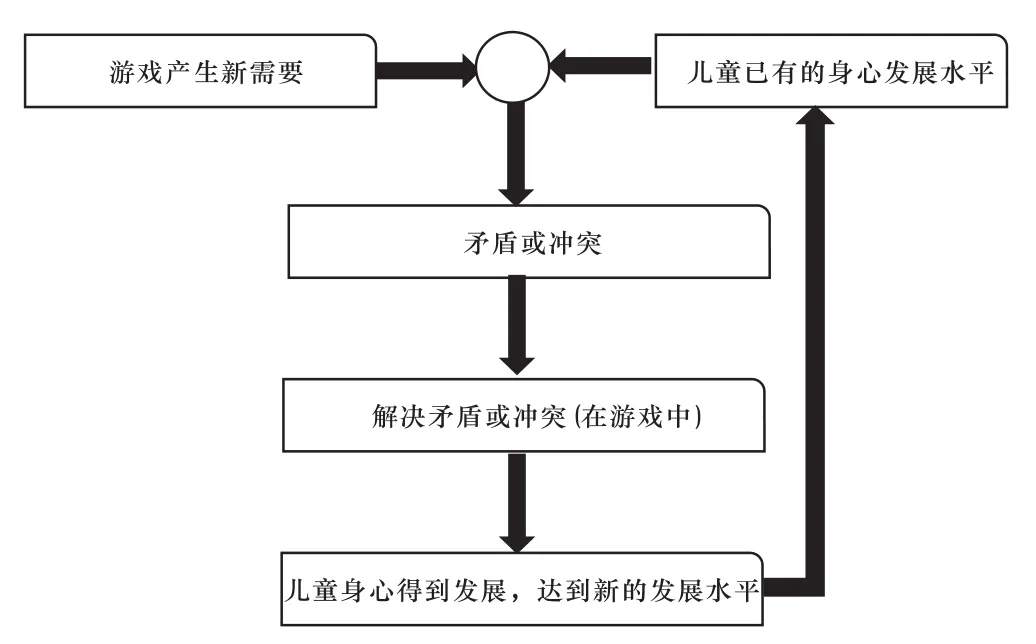

游戏是儿童身心发展的主要方式,维果斯基早年在其“最近发展区”理论中提到了游戏是儿童的“主导活动”,认为游戏创造了儿童的最近发展区,他说:“儿童在游戏中的表现总是超过他的实际年龄,高于他日常的行为表现,孕育着儿童所有的发展趋向和新的发展可能性,创造了‘最近发展区’,游戏本身就是发展的主要源泉,游戏与发展是相互促进的”。[14]长期以来,我国传统观念坚持游戏与学习二元论,认为游戏与学习是相互对立的,导致儿童教育活动中重学习轻游戏的现象长期存在。但随着对儿童游戏研究的深入,我们发现,游戏其实是儿童主动学习的一种方式,正如《游戏的关键期》这本书中提到,对于学前儿童来说,游戏不仅是一种存在的形式,也是一种基本的学习形式。[15]由此,我们可以认为游戏于儿童身心发展的作用足以与学习于儿童身心发展的作用相提并论。儿童游戏的发展性表现在其促进儿童身和心两方面的发展,其机制由图1进行说明:

图1 游戏促进儿童发展的内部机制

游戏作为儿童与周围环境相互作用的主要活动方式,儿童会在游戏过程中产生新的要求,这将引起儿童产生新的需要。此时,儿童已有的身心发展水平已不适应新要求,不能满足新需要,这将使新的需要与儿童已有的身心发展水平之间产生矛盾或冲突,这种矛盾或冲突的解决主要依靠儿童的主导活动——游戏来完成。通过在游戏中解决这种矛盾或冲突,儿童身心得到发展,达到新的发展水平,如儿童社会性、认知能力、情绪情感能力等。而这种新的发展水平将会成为儿童下一次发展的已有水平,这样循环往复,在游戏中促进儿童身心发展。需要说明的是,这里的新需要是指儿童在游戏中对自身身体器官、运动能力和机体适应能力等各方面的发展需要和心理状态的需要,而已有身心发展水平是指儿童在过去的岁月里就已经形成的自身身体发展水平和心理发展水平。还需说明,在儿童身心发展上形成的新需要与已有的身心发展水平之间的这一矛盾或冲突,不仅产生时依赖于游戏活动,其解决也依赖于游戏活动。《马克思主义原理辞典》中说,事物的发展表现为量变和质变的辩证统一,游戏对于儿童的这种发展作用正是体现了儿童身心两方面各自量变和质变的辩证统一,儿童游戏的发展特性不容小觑。

值得说明的是,以上儿童游戏的特性是对儿童游戏从整体性上的一般情况而言的,不一定每一个具体的儿童游戏都会具备这些特性,而且,每个特性在不同的儿童游戏中表现出的程度和趋向性也不同。

随着游戏对儿童发展的影响越来越明朗,正确把握和理解儿童游戏的本质及其特性也变得尤为重要。本文对儿童游戏的本质及其特性进一步进行了探索,定有一孔之见之嫌,欢迎广大读者批评指正。

[1]陈晓清,陈淑玲.中国古典名著译注丛书·诗经[M].广州:广州出版社,2001:31.

[2]王焕镰.韩非子选[M].上海:上海人民出版社,1974:213.

[3]王焕镰.韩非子选[M].上海:上海人民出版社,1974:213.

[4]任彩霞.幼儿游戏的理论和发展[J].合希望月报,2007(2):34,82.

[5]单中惠.福禄贝尔游戏理论新析[J].合肥师范学院学报,2009(1):49-53.

[6]教育大辞典编撰委员会.教育大辞典:第2卷[M].上海:海教育出版社,1990:218.

[7]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集[M].人民出版社,2006.

[8]北京师范大学教育系学前教育专业.学前教育参考资料(二)——苏联学前儿童游戏选编(内部资料).

[9]孙淑桥.弗洛伊德本能论视野下的自由[J].毕节学院学报,2009.

[10]毛曙阳.儿童游戏观刍议[J].学前教育研究,1997,(2).

[11]张相乐.论作为心理学概念的体验[J].长江大学学报,2008.

[12]赵慧臣.伽达默尔游戏理论对教育游戏的启示——兼论游戏与教育如何实现有效融合[J].理论经纬,2013.02.

[13]邱学青.学前儿童游戏[M].江苏教育出版社,2008.

[14]吕晓,龙薇.维果茨基游戏理论评述[J].学前教育研究,2006(6):53-55.

[15][英]朱莉娅·曼尼-莫顿等.游戏的关键期[M].刘峰峰等译.北京:北京师范大学出版社,2010:1.