黄道周早期小楷艺术风格之成因—以《壬申元日诗》册为例

◇ 王德华 傅如明

黄道周作为晚明书法变革思潮的代表人物,在行草书及楷书领域均取得了重大成就,尤其是他笔下的小楷,取法高古,体势奇崛,其“古拙”“遒媚”的艺术风格也被人们熟知。但风格面貌的形成需要一个漫长的过程,由于黄道周的传世小楷作品均无“少作”,这为研究其风格成因带来了很大困难。本文以《壬申元日诗册》为例,从明代台阁体书风对文人士子的影响角度,对黄道周早期的小楷风格进行探析。

小楷在汉魏产生之初,由于法度不够完善,再加上笔法、结体、章法都深受隶书和章草的影响,给书家创作带来了极大的自由空间,也使楷书呈现出极强的艺术魅力。后经“二王”父子等人的发展完善和唐人“尚法”精神的推动,使楷书法则达到了高度成熟。不过唐代以降,小楷的实用性逐渐加强,而艺术性却逐步削弱,到后来明初“台阁体”书法的确立,千面一孔的面貌使小楷越来越趋于媚俗,严重阻碍了楷书艺术的发展。然而随着晚明书法变革思潮的影响,众多小楷书家绕开宋、元、明楷书的靡弱之风,远师魏晋,注重个性的表现和情感的抒发,使晚明小楷又焕发出巨大的艺术魅力。

在晚明善写小楷的书家中,黄道周堪称这一时期杰出的代表人物。黄道周(1585—1646),福建漳州人,字螭若、细遵、幼玄,号石斋、石道人等。其小楷取法魏晋,用笔简洁明快,崇尚古拙、遒劲之美,不拘泥于“妍丽”“精巧”的雕琢。尤其是方折用笔较多,极具劲峭之势,成功地破除了台阁体的呆板和乏趣,给人一种全新的审美体验。

一、黄道周早期小楷的风格特点

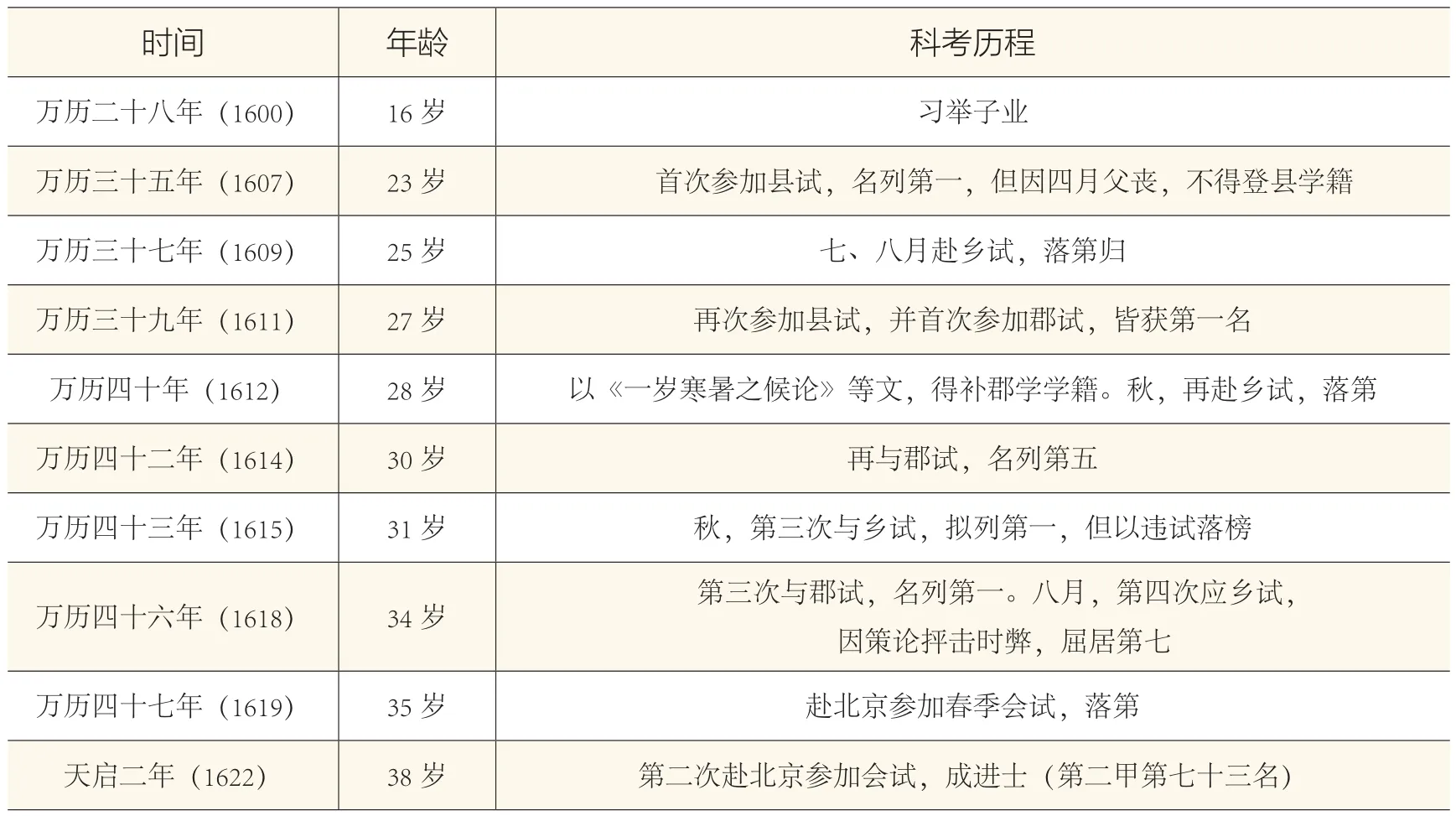

在笔者对黄道周小楷的研究过程中,共收集到17件传世作品。其中能考证出明确纪年的有16件,具体见表1。

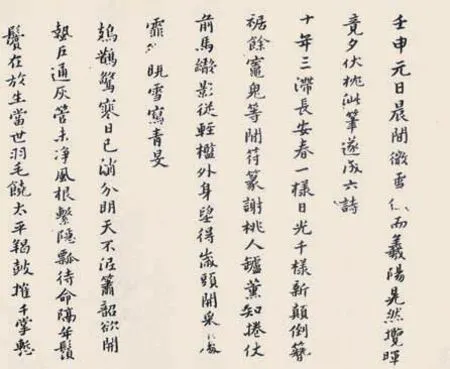

[明]黄道周 《壬申元日诗》册(局部)

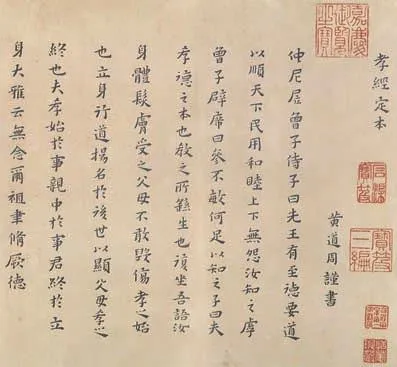

[明]黄道周 《定本孝经册》局部

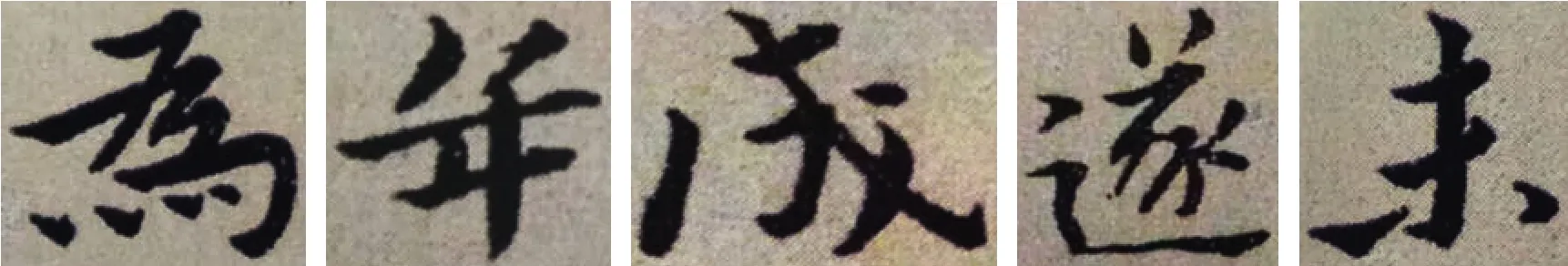

《壬申元日诗册》单字

《张浦墓志铭》单字

自黄道周47岁作《嘉命辞》到南京就义前书写《后死吟》,时间跨度为16年。从这16年书写的作品来看,其51岁以后的作品在风格面貌上并没有太大变化,均能充分展现黄道周小楷遒劲、古拙、奇崛的艺术特点。为了和这一时期的作品进行区分,在此我们把黄道周48岁之前的小楷定义为其早期小楷风格,代表作品有《嘉命辞》《壬申元日诗》册和《米万钟墓表》。这一时期小楷在笔法上还未臻佳妙,用黄道周“十年前笔法极嫩”概括最为合适。《题自书千字文贴后》有这样的描述:十年前笔法极嫩,时有稚气,所见法书亦皆随俗依傍,间出己意,坠败甚多。自见率更《千文》及《曼倩碑》,后稍稍有进,终是小道,不足留神〔1〕。当然,“十年前笔法极嫩”指的是十年前书写的草书《千字文》,这里的“时有稚气”也是言及其草书笔法。据侯真平老师考证,草书《千文》册,纸本,凡21页,尺寸不详。崇祯七年(1634)书于漳州榕坛或漳浦北山墓庐,崇祯十六年(1643)十二月(十三日坠崖前)跋于龙海邺山〔2〕。《题自书千字文帖后》正是黄道周于崇祯十六年对十年前书写的《千字文》作的一段自跋,黄道周时年50岁。经过梳理黄道周50岁左右书写的草书及楷书作品,我们不难看出黄道周未免太过自谦,但从黄道周48岁之前书写的《壬申元日诗册》中,我们却能察觉到这种“稚气”尤为明显。

表1

表2

《壬申元日诗》册书于崇祯五年(1632)正月初三,是黄道周送给好友倪元璐的一本诗册。该诗册在一些单字的处理上,已经初步具备了其成熟期小楷的体貌特征,如“成”“年”“为”“未”“遂”等字,均采取拓宽横式、缩短纵势的结字方式。不过与黄道周成熟期的代表作《张溥墓志铭》相比,这种处理方式毕竟还是少数,其大部分结体仍趋于平整规矩,缺少《张溥墓志铭》中奇崛、多变的体势。此外,《张溥墓志铭》用笔率意,笔画的粗细对比较为强烈,并因融入行书笔意而更显灵动之姿。而《壬申元日诗》册用笔则明显生硬,缺少《张溥墓志铭》中线质的爽利、遒劲之感。不过该诗册在章法上采取纵有行而横无列的处理方式,缩紧字距,拉开行距,与明代台阁体书法的程式化相比,多了几分自然优雅。

二、黄道周早期小楷的风格之成因

黄道周作为明季著名学者,除书法外,在经学、理学、诗文等方面均展现了过人的天赋,徐霞客称其为“文章为国朝第一,人品为海宇第一,其学问直接周、孔,为古今第一”〔3〕。这种天赋在黄道周幼年便得以展现,庄起俦在《漳浦黄先生年谱》中提到“七岁读父书,过目成诵也”“十岁作古文词,若有神授也”〔4〕。随着黄道周的慢慢长大,才华也日益彰显,作为黄道周的父亲,青原公理应为儿子感到自豪才是,可事实却并非如此。因为自从黄道周的曾祖父戆公去世,黄家便日渐贫困,青原公一心想让黄道周研习举业,等将来入仕好光耀门楣,但黄道周14岁时,便“有四方之志,不肯治博士业”〔5〕。关于父亲对黄道周的态度,我们从《漳浦黄先生年谱》中也可见一斑:“二十八年庚子,先生年十有六。按丹台《序》云:‘垂髫即志四方,游罗、浮、崧台、匡阜。所至,名公翰客无不下榻虚左。每有结撰,俱黄金贽而白璧酬。意稍弗惬,脱屩去矣。’又闻先生游归发箧,诸稿皆诗赋,青原公怒责之。先生遂焚其稿,更习举子业。”〔6〕

为了光耀门楣,不辜负父亲的期望,黄道周在16岁以后把精力重点投入到科举当中。以黄道周的才华,理论上讲考取功名应该不算难事,但当我们翻阅有关文献时发现,黄道周的科举之路从万历二十八年(1600)一直持续到天启二年(1622),时间跨度足足23年,可谓历经波折(表2)。

黄道周23岁时首次参加县试便名列第一,却因父丧而不得登县学籍,好在以后的县试、郡试中,他的成绩皆名列前茅。不过黄道周在每三年举行一次的乡试中却屡屡碰壁,其中第三次最为可惜,《黄道周志传》记载:“岁乙卯,试闱牍,业拟公第一,格次场试,不终录。”〔7〕在第四次的乡试中终于中举,却因其策论抨击时弊而屈居第七。次年,黄道周终于有资格赴京参加春季会试,结果却落第而归,再次赴京,只能等到三年以后。

黄道周一生创作的书法作品不算少数,但这些作品均无“少作”,其书名也是在入仕后逐渐被世人所重,这与他年轻时一直忙于科考不无关系。当然,在这种疲于应试的状态下,黄道周也无暇顾及对书法艺术个性特征的追求,但这并不等于说黄道周少时没有研习翰墨。从明洪武年间开始,朝廷为了选拔人才,特别重视文化教育,在中央成立国子学(后改名国子监),地方上设立府、州、县学。其中国子监监生除了日常必须坚持背书、作文以外,还要“每日习书二百余字,以二王、智永、欧、虞、颜、柳诸贴为法”〔8〕。可见,从明初开始,书法就成为朝廷选官的一项重要的评判指标。但随着后来“台阁体”的定型,文人士子为了考取功名,也不得不迎合统治者的审美标准,追求均匀、整饬的程式化效果。虽然台阁体书法的影响力到万历时期已经大幅削弱,孙鑛在《书画跋跋》中也提到:“余童时尚闻人说沈,今云或有不识。”〔9〕但为了科举入仕,黄道周在书法的学习中,依然要受到“台阁体”的约束,他在《书品论》中就提到自己“某庭试时,亦尝竭力字规,剜心墨规”。正是由于这些“规矩”“法则”的长期束缚,致使黄道周在入仕10年后书写的《壬申元日诗》册中,仍然略显台阁体书法的规矩、整饬之感。

[明]黄道周 丙子秋送省试二首诗扇 16.5cm×50.5cm 金笺 崇祯九年(1636) 故宫博物院藏

三、入仕后远师魏晋

明代中期以后,文学、政治、哲学等领域产生了空前的个性解放思潮,这一时期,士人群体开始重视人的主体意识,崇尚人文主义和个体解放,以“程朱理学”为主的正统意识形态和“前后七子”提倡的拟古主义遭到严重的质疑和批判。在这种思潮的影响下,书法领域在这一时期也出现了强烈的革新意识,拘泥传统、墨守“台阁体”一系的书风逐渐遭到鄙夷。这时,以祝允明、文徵明为代表的书家群体在吴门一带崛起,他们在书法创作上崇尚意趣,重视情感的抒发,使明初书风靡弱的局面得以改观,为书法的发展注入了新的活力。后经徐渭、董其昌、邢侗、张瑞图、米万钟等人不断的探索和创新,传统的书学思想和书法形式均取得了重大突破,也进一步推动了晚明的书法变革思潮。

黄道周的青年时代,徐渭、董其昌皆已声名大噪,书法变革思潮正值方兴未艾之势。但迫于科举的压力,黄道周作书必须奉“台阁体”为圭臬,其楷书也必须朝着工整匀称、平正圆润的方向发展。此外黄道周在这一时期主要活动于漳州一带,而当时漳州的文化环境也远不能与京师及苏杭比拟,这也使黄道周在早期学书的过程中很难窥到古人面貌。他在入仕九年后提到:“往年以敝乡黄司马处得诸刻,大率亦近代人意。既见董宗伯裒集,已尽古人之能。”〔10〕可见,青年时代的黄道周被生活环境所囿,在书法取法上也难免受“近人意”的影响,直到天启二年(1622)离开家乡后,他才有更多的机会目睹古人刻贴。

入仕之后,黄道周为了摆脱“台阁体”书法的束缚,他与书坛前辈王宠、张瑞图,以及同科进士王铎、倪元璐一样,都将取法的目标投向了魏晋。他在《书品论》中曾提到:“真楷只有右军《宣示》《季直》《墓田》,诸俱不可法,但要得其大意,足汰诸纤靡也。”〔11〕经过多年“钟王”小楷的浸染,黄道周47岁时的书写的《嘉命辞》和次年的《壬申元日诗》册及《米万钟墓表》均已具备“钟王”体貌,并和程式化的“台阁体”书法拉开了很大距离。时隔三年之后,从崇祯八年(1635)的《丙子秋送省试二首诗扇》来看,此时用笔尽显遒劲、古拙之意,结字受隶书及钟繇楷书的影响而进一步拓宽横势、压缩纵势,并特别强调点画之间的空间安排、长短搭配,注重穿插挪让和结构高低大小的处理,在体态的率意变化中,尽显奇崛之姿,呈现出独特的黄氏面貌。

晚明时代,黄道周的“黄氏面貌”完全别于台阁体书法千面一孔的面貌特征,这对时人以及后人都具有重要的借鉴意义。但这种“黄氏面貌”并非横空出世,而是在黄道周入世后,为了摆脱“台阁体”束缚而长期法古的过程中产生的。在那个时代,不仅黄道周,任何一个具有书法变革思潮的书家,都会鄙夷台阁体书法的呆板、单调。但我们又必须承认,这些书家在学书早期,为了科举入仕,又不得不在“台阁体”书法上耗费大量的时间和精力,这也是我们研究晚明书家必须要正视的一个问题。

注释:

〔1〕(明)黄道周《题自书千字文后》,《黄漳浦文集》,国际华文出版社2006年8月版,第344页。

〔2〕侯真平《黄道周纪年著述书画考》,厦门大学出版社1995年1月版,第626页。

〔3〕(明)徐弘祖《徐霞客游记》,中华书局2017年6月版,第2222页。

〔4〕庄起俦《漳浦黄先生年谱》,《黄道周年谱附传记》,福建人民出版社1999年9月版,第48页。

〔5〕(清)沈定均《漳州府志》,中华书局2011年4月版,第1345页。

〔6〕庄起俦《漳浦黄先生年谱》,《黄道周年谱附传记》,福建人民出版社1999年9月版,第50页。

〔7〕黄景昉《黄道周志传》,《黄道周年谱附传记》,福建人民出版社1999年9月版,第119页。

〔8〕(清)张廷玉《二十四史明史卷》,中华书局2009年8月版,第1120页。

〔9〕(明)孙鑛《书画跋跋》,《历代书法论文选续编》,上海书画出版社2015年7月版,第261页。

〔10〕(明)黄道周《书秦华玉镌诸楷法后》,《黄漳浦文集》,国际华文出版社2006年8月版,第333、334页。

〔11〕(明)黄道周《书品论》,《黄漳浦文集》,国际华文

出版社2006年8月版,第174页。

——曾来德小楷展