高校绿色校园评价探索

冯 婧,张宏伟*,张雪花,李 娟

(1.天津工业大学环境经济研究所 天津300387;2.天津大学环境科学与工程学院 天津300072)

0 引 言

十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。高校作为我国培养社会主义事业建设者和接班人的重要载体,校园的育人环境应充分体现绿色发展的理念。目前,国内高校学生规模庞大。根据教育部高等教育教学评估中心发布的中国高等教育系列质量报告,2015年在学总规模 3,647万人(其中普通高校本专科 2,625万人),位居世界第一。高校作为可持续高等教育的重要组成部分,是绿色文化、绿色人才和绿色科学技术的生产基地,对于贯彻落实绿色发展理念、形成绿色发展和绿色生活方式具有重要作用[1]。开展绿色校园建设是时代发展的迫切需要,是推动学校可持续发展的重要内在动力,为我国的生态文明和可持续发展理念之于校园指明了方向。

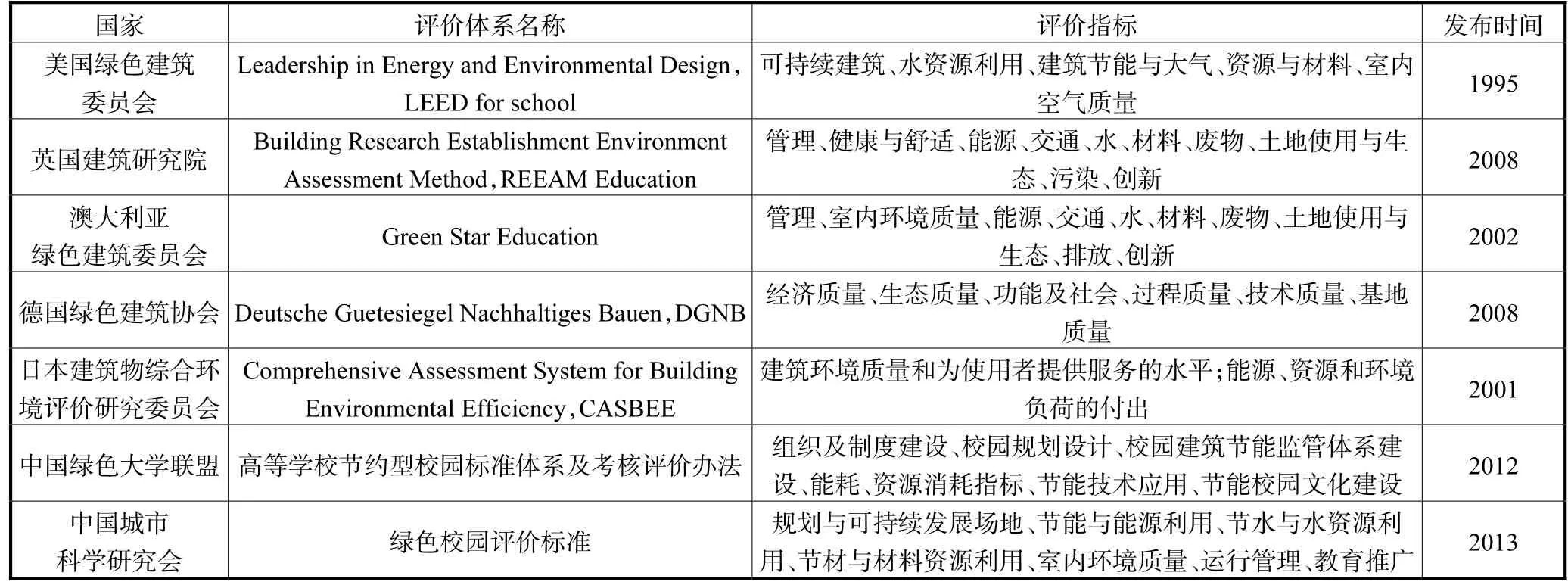

20世纪 90年代,我国从国外引入绿色大学[2],于1996年在《全国环境宣传教育行动纲要》中提出绿色校园概念。清华大学在 1998年率先起动了绿色大学示范工程,随后天津大学、广州大学和同济大学等陆续将生态概念引入校园建设中。目前,我国绿色校园建设初具形态,受到国家资助的建筑节能监管体系示范院校已超过 70多所,但由于对绿色内涵与本质的认识不够到位,部分校园的环境建设存在着求大、求豪华的现象,校园管理没有体现绿色节俭的要求,使得学生在用水用电方面与社会居民相比存在着巨大的浪费,高校在绿色发展中并未发挥应有的示范作用。因此,绿色校园建设急需一套更为科学的评估方法加以引领和规范。有些国家已先后发布了绿色校园的评价体系,典型成果及内容如表1所示。

表1 国内外绿色校园评价体系Tab.1 Green campus evaluation system at home and abroad

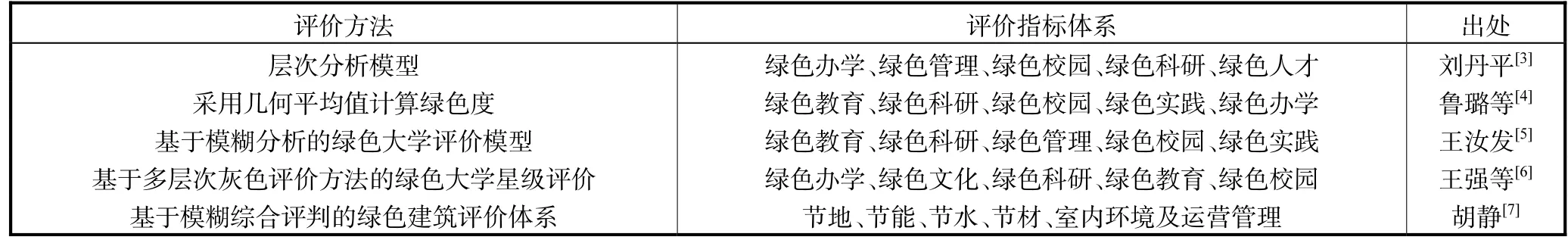

目前我国正朝着“绿色大学”的方向发展,绿色校园评价还没有统一的评价指标体系,已有指标在不断丰富和完善,由最初的侧重于校园整体规划、资源能源利用和室内外环境评价,到增设了管理、适宜度、创新性和运行效果等指标。但目前来看,绿色校园评价指标体系的构建多基于绿色视角,定性指标的设置较为分散,影响评价的系统性和规范性;定量指标设置较多,影响赋权的客观性和评价的可操作性。目前的评价方法包括德尔菲法、层次分析法、模糊综合评价法、主成分分析法、灰色关联度分析法等,以主观性评价为主(见表2)。通用的按达标项数来评定等级(例如中国城市科学研究会的评价方法)或主观赋分进行评价(例如中国绿色大学联盟的评价方法),均不能准确反映校际间的实际差距,缺少关键指标无法找出学校建设之短板,也无法通过评价凸显标杆性学校。

表2 绿色校园评价方法Tab.2 Evaluation method of green campus

本文在绿色校园量化指标设计方面有所创新,提出能够适用于不同区域的可比性指标,并考虑区域化差异,增设关键类指标,通过减少量化指标的个数,增强评价的实践指导意义,指出被评估单位短板因素,准确评估校际间的差距,以实现通过评价凸显确定标杆性学校和示范性校园的目标。通过绿色校园评价体系的完善,实现校园全寿命周期内的节地、节能、节水、节材、保护环境、教育推广管理的要求,发挥高校引领示范作用,促进全社会生态文明建设。

1 绿色校园的内涵及功能

臧树良等[8]从工程建设的角度对生态校园进行了定义,绿色校园是根据生态学的科学理论支撑而形成的完整的人工绿色生态系统;张芳[9]认为绿色校园是用可持续发展为理念指导构建,从而形成的生态良性循环的大学校园环境;陈岳堂等[10]认为绿色校园是指在生态学原理的指导下,通过合理规划设计和建设实施,形成的具有特色文化和内涵的校园;姜文杰等[11]认为绿色校园是指运用生态学的基本原理和方法规划、建设、管理及运行的人工生态系统,实现对能量的高效利用。虽然各个学者的定义不全相同,但都贯彻了可持续发展的思想。

在以上研究基础之上,本文认为绿色校园是指在满足自身基本教育功能的前提下,在全寿命周期内,为师生提供安全、健康、适用和高效的学习及使用空间,涉及绿色建筑、市政、交通、能源、水资源利用、废弃物等控制性指标,从而最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,形成以绿色环保和可持续发展为导向的绿色校园人文环境,对学生具有教育意义的和谐校园[12],从总体上控制绿色、生态、低碳 3大理念的实现。具体包含以下 6个方面的内容:①绿色生态,指通过绿化等措施,从硬件方面美化校园环境;②绿色环境,指通过实施环保措施,打造绿色校园环境,建设优美的校园实物景观和教学、生活环境;③资源节约,通过科学合理的校园规划,对节能减排和资源利用提出新要求,使校园的资源利用率最大化;④绿色管理,学校建立相应的绿色校园建设和管理制度,规范绿色校园建设机制的常态化,把校园建设成全社会可持续发展的模范社区;⑤绿色理念,将绿色教育融入教育教学,从知识传授、价值观形成、行为实践层面,开展绿色教育;⑥绿色文化,指营造一个具有绿色意识的文化氛围,发挥高校文化传播和引领示范作用。

2 绿色校园的评价方法与等级划分

为贯彻国家节约资源、保护环境,倡导可持续发展的基本理念,绿色校园的建设是从“浅绿”向“深绿”逐渐递进和升华的过程,因此绿色校园的评价应在全生命周期内分阶段进行。第一阶段为规划设计评价;第二阶段为建设运行初期,以既有校园的实际运行情况为依据,评价校园建成后运行管理的实际状态,分析其实施运营是否按规划设计进行;第三阶段为升级改造阶段,即在第二阶段评价的基础上进行绿色校园建设与改造的提升,以期满足绿色校园建设的预期效果。

绿色校园评价指标体系由规划与生态、能源与资源、环境与健康、运行与管理、教育与推广 5大类指标组成,并设置特色与创新类指标。每类指标均包括关键指标和评分指标,关键性指标主要包括能耗、水耗、空气质量、水环境质量、生态环境、公共安全、危化品、垃圾分类等,突出评价的约束性与重要性。

绿色校园评价按总得分值确定评价等级,总得分值为5类指标评分项的总得分,并考虑特色与创新类指标。评价等级分为优秀、良好和合格 3个等级。3个等级的绿色校园均应满足所有关键类指标的规定,满足所有关键类指标,即认定为合格,满足参评的基本要求;在达到合格的基础上,评分项指标的总分达到一定级别,即认定为良好;在达到良好的基础上,满足特色与创新项指标的2项及以上即被认定为优秀,具有引领示范作用。

3 绿色校园评价的基本原则

3.1 科学性与代表性

评价指标体系的设计应充分反映和体现绿色、生态、低碳的内涵,从科学系统的角度客观把握绿色校园评价的实质,不仅要求指标本身客观,而且其观测数据不会因观测人员的变化而变化;同时,评价目的明确化,尽可能选择有代表性的综合指标和重点指标。绿色校园的评价是一个复杂的过程,与生态环境和社会经济效益相关的特征有许多,需选择具有主导作用、代表性较强的指标进行评价。

3.2 实用性与可比性

绿色校园评价的目的就是找出高校在绿色校园建设过程中面临的问题并提出改进措施,因此指标的选择要具有实用性与可操作性,评价指标可观测、数据可获得。在设计评价指标体系时,既要准确、客观地反映高校绿色校园的建设与发展现状,又要抓住位于不同区域高校的共有特征,使各区域之间具有可比性。

3.3 区域性与统一性

我国不同区域的自然地理条件和经济发展水平差别较大,室内外环境、资源能源利用等具体指标因地理气候条件和历史文化差异而有所不同,高校对绿色校园建设的关注点也不尽相同。因此绿色校园评价应遵循因地制宜的基本原则,考虑区域的差异性特点,结合校园所在地域的特殊气候、环境、资源、经济及文化等特点以及可持续发展理念教育推广的实践需求,增加反映气候、地理和经济水平差异的评价指标[13],在校园的全生命周期内推进绿色校园特色发展。

3.4 定量性与导向性

开展绿色水平评价的根本目的是及时为决策提供依据,当校园系统可能出现绿色行为的恶化时,应及时制止和改进。因此要求评价指标要易于量化且可通过具体数据来反映,直接关系到评价结果的推广与应用以及价值的实现。绿色校园评价是一个综合的、多准则、多因素的复杂问题,应以可持续发展为原则突出其未来导向性、环境导向性、社会导向性的特点,引领高校绿色发展的前沿。

4 绿色校园评价的指标体系及关键指标

绿色校园评价要素包括理念、技术、管理、教育、科研、人文等方面,评价指标体系由规划与生态、能源与资源、环境与健康、运行与管理、教育与推广5大类指标组成,并设置特色类指标。绿色校园的成效体现在绿色校园本身效益和育人效果两方面[14],对于生态效益,重点从节能、节水、节地、节材的“四节”角度,提出绿色校园建设对节能减排和资源减量的贡献度,从总体框架上控制绿色、生态、低碳 3大理念的实现;对于环境质量,重点对室外、室内空间的热环境、光环境、声环境、风环境、空气质量、水环境质量、固废等,考察校园环境的综合性能和品质;对于功能质量,在满足校园基本功能基础上,考察学校的交通便捷性、安全性和空间适应性等内容;对于运行管理,考察校园全生命周期性能、制度建设、组织机构建设、硬件配置等方面的内容,考虑危化品的安全管理;对于教育推广,在校园满足前述“硬性”指标外,评价学校的绿色课程、绿色活动、创新研究和低碳推广建设等内容,将校园文化的建设与物质空间建设结合;对于特色与创新,在考虑区域差异性的基础上,从理念、技术、方法、管理和实施等角度,制定绿色校园评价的特色与创新指标。关键指标设置如表3所示。

表3 高等学校绿色校园评价的关键指标Tab.3 Key indicators of green campus evaluation

4.1 规划与生态

规划与生态类控制项指标包含绿化覆盖率、海绵城市建设和四步节能 3个方面。其中,绿化覆盖率作为校园绿地建设的考核指标,参考城市园林绿化评价标准(GB 50563—2010)中城市绿化覆盖率划分标准,规定校园绿化覆盖率不低于 40%,;海绵城市建设的基本指标包括年雨水径流总量控制率和流量径流系数两个硬性指标,要求其达到《海绵城市建设技术指南》要求的下限值,即年雨水径流总量控制不低于60%,,流量径流系数不高于 0.4;建筑节能,评分项应重点考虑提高建设场地利用系数,开发利用地下空间,新建、改建、扩建学校项目结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植被,采取表层土利用等生态补偿措施。落实海绵城市建设,校区内统筹建设绿色雨水基础设施,应用雨水入渗措施,雨水回用于绿化和其他,采取生物滞留措施和初期雨水净化措施,建有集中蓄洪调峰功能设施。采用透水材料和透水结构铺装面积超过铺装总面积的50%,。

4.2 能源与资源

高等院校作为社会的重要组成部分,其能源消耗占到了社会总能源消耗的 8%,[15]。因此,提高高校能源效率对建设资源节约型和环境友好型社会至关重要。能源与资源类控制项指标包含能耗、水耗、非常规水和可再生能源4类,能耗和水耗与当地居民相比具有优势,非常规水得到充分利用,其水质应满足相应的使用标准;可再生能源充分利用,根据当地气候、自然资源条件和校园用能需求进行设计。

评分项重点优化降低校园学年生均能耗、合理利用余热废热解决校园的蒸气、供暖或生活热水需求;降低管网漏损率;生均用水量逐年降低,并按照不高于当地居民人均用水量分别评分;采用再生水收集、处理及利用系统,提高再生水利用比例。同时要求再生水水质符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定。

4.3 环境与健康

环境质量达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准,污染物达标排放,各类重点污染物排放总量均不超过国家或地方的总量控制要求。环境与健康类控制项指标覆盖环境安全的基本要素,具体包括室内外噪声、室内外空气质量、地表水环境质量、土壤环境质量、实验室安全、食品安全等 8大类,具体要求学校环境噪声及教学用房的室内噪声、地表水环境质量、室外环境空气质量、土壤、污水排放、废气排放应达到批准执行的国家标准;各类功能建筑室内空气应符合现行国家标准,易产生有害、有毒污染物的实验室应进行空气监控,应设置相关环保处理设备保障安全运行,并应确保不影响人体健康。实验室危化品的生产、储存、经营、运输和使用执行《危险化学品安全管理条例》(591号令)。

评分项重点在上述指标的基础上进行强化,其中,校园室外环境空气质量达到批准执行的《环境空气质量标准》GB 3095—2012,校园室外环境空气质量不得低于周边环境空气质量。二氧化硫、氮氧化物排放量逐年分别下降3%,,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。学校医疗设施及医务人员服务为师生健康提供医疗保证。

实验室危化品安全生产、采购、储存、运输、使用和回收(废弃处理),具体包括如下几个方面:实验教学所需易燃、易爆等危险品,必须向国家许可的危化品经营单位购置,并按国家有关规定管理;危化品的储存方法符合常用化学危险品贮存通则GB 15603的要求,易燃易爆化学品、腐蚀性化学品、毒害性化学品的储存方法应分别符合 GB 17914、GB 17915和GB 17916的要求;实验室设有专(兼)职的安全管理责任人,具备基本危险品与化学品管理专业知识和管理技能;实验室建筑设施符合 GB 50016中有关安全、防护、疏散的规定,实验室具有明显的安全标识,标识保持清晰、完整;实验室使用的危化品符合GB/T 16483规定得化学品安全技术说明书,包装物上有符合GB 15258规定得化学品安全标签;实验室化学废液、废弃化学品依法依规集中处理,对废液、废气、残物,要执行国家相关要求处理达标。

4.4 运行与管理

绿色校园的评价结果与建设成效,考核结果纳入绩效考核机制,纳入学校领导班子任期考核体系,并纳入年终考核内容,作为评先评优、选任留任、晋职晋级的重要依据。运行与管理类控制项涵盖落实绿色校园运行管理组织机构和责任部门,相关设备、设施工作正常,垃圾实施分类收集、分类搬运、分类处置,执行《城市生活垃圾分类及其评价标准》(GB/T 19095—2003)。

评分项中重点强化绿色校园运行管理人员的定期培训与同行交流,师生主动参与校园运行管理,具备绿色校园管理激励机制并取得实效。实施节能、节地、节水、节材、环保与绿化管理等运行管理制度,相关操作规程完整,且有效实施。智能化和信息化手段的运用,定期记录绿色校园运行管理情况,定期进行绿色校园运行管理体系内、外部评估审查,并将审查信息公开化。对校园用电、用水、用热、用冷和主要能耗设备进行有效监测,并将数据用于运行管理、诊断和改造。

垃圾收集站(点)不污染环境,校园垃圾实施分类处置。如下:垃圾及时清运、处置;垃圾站(点)定期冲洗、消毒;垃圾站(点)周边无臭味;可回收垃圾回用率达 57%,;有害垃圾进行特殊安全处理达标;不可回收垃圾处理达标。

4.5 教育与推广

大学是一个育人的载体,教师是绿色教育的设计者和实施者,围绕人的教育这一核心,通过多元化、“多维”互动的教学活动,将可持续发展的指导思想落实到大学教育的各项活动中[16],提升大学的环境育人职能,培养学生的价值观念。

教育与推广类控制项指标包括2个方面:一是全员、全过程、全方位渗透绿色教育理念,二是具有健全的“绿色教育进课堂”实施及考核机制。

评分项涵盖2个方面:制定全校参与的绿色校园教育与推广中长期总体规划,且具有相关绿色校园建设和管理的成效与行为。学校对师生定期开展教育和普及活动,学校开设专门的绿色教育课程体系,举办绿色校园建设与推广活动,接待社会或其他学校的交流和访问活动;师生定期开展绿色校园社团活动。

4.6 特色与创新

在理念、技术、方法、管理和实践 5个层面践行并创新绿色校园的建设与管理,具体如下:践行绿色校园建设基本理念,营造绿色文化、培育绿色技能、培养绿色人才;实施或提出绿色校园建设的先进绿色技术,优先采纳自身技术;根据当地文化、资源、气候条件和项目自身的特点,采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新措施;创建独特的绿色校园管理制度;采用低影响开发技术,推行绿色雨水基础设施,建设海绵型校园;采取各种创新节能或者可持续能源利用措施,年度生均能耗比当地居民减少 50%,;采取各种创新节水措施,年度生均水耗比当地居民减少 50%,;采用或建设再生水处理利用系统,再生水利用率达到 50%,以上;教学建筑、宿舍楼等建筑室内空气污染物浓度不高于现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325规定值的70%,;进行绿色校园碳排放计算分析,采取措施降低人均碳排放强度,且生均碳排放强度不高于全球平均水平(5,t CO2/人/年)。

5 结 语

本文在我国现行的《绿色校园评价标准》(CSUSGBC 04—2013)的基础上,从评价等级设置与评价指标体系遴选两方面,探讨我国高等学校绿色校园评价体系,重点对控制项指标设置和指标体系分级进行优化和调整,使绿色校园评价体系更加完善、条文内容更加明晰、关键指标更易操作,从生态、环保、节能、舒适的角度发挥高校在绿色发展中的引领示范作用。