解静娴的“另类”

许锡铭

旅德钢琴博士、青年女钢琴家、现任上海音乐学院钢琴系副教授解静娴是我比较熟悉的音乐家。2011年“上海之春”国际音乐节闭幕盛典上,她与俄罗斯国家交响乐团和钢琴兼指挥大师普列特涅夫合作演奏柴科夫斯基的《第一钢琴协奏曲》,以及她与上海交响乐团合作的贝多芬《合唱幻想曲》都给我留下了深刻的印象。

解静娴的音乐会选曲,有其个性。记得多年前在上海交响乐爱好者协会的一次聚会上,她演奏了贝多芬的《第二十二纲琴奏鸣曲》、肖邦的《暴风雨》以及勃拉姆斯的《帕格尼尼主题变奏曲》选曲。又有一次纪念肖邦的音乐会,她选了充满人生思索内涵、感情丰富多变、戏剧性冲突强烈的四首谐谑曲,而沙龙味的夜曲、圆舞曲之类的一首未弹。一位女性钢琴家,选曲如此富有阳刚气息,不由得令我对她的选曲理念和构思产生了兴趣,每次对着她的音乐会节目单,我都要揣摩一番她的设计初衷。

我进行揣摩的依据就是她是两种乐派“打造”出来的钢琴家。她在欧洲留学,师从肯普夫的女弟子吉蒂·彼拿耶,德国乐派,讲究严谨的结构以及乐曲展开中动机和调性的逻辑变化。而她早先在上海音乐学院的导师郑曙星教授则是俄罗斯乐派,自由、情感浓烈,更注重演奏的辉煌与炫技。

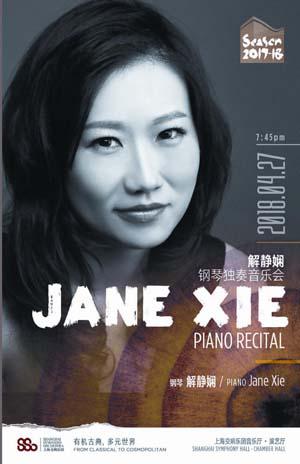

解静娴自己曾说过,她的风格定位于“变化多端”“强烈反差”。有一次音乐会,曲目从勃拉姆斯直跳到风牛马不相及的德彪西。不过,她2018年4月27日的音乐会节目单一出来,却令我有些吃不透。除了德彪西的小曲《月光》、丁善德的《托卡塔》以外,曲目竟是清一色的“重量级”德国作曲家的作品。当我对她的音乐会做了一些“预备功课”之后,发现她这次的“变化多端”并非德、俄、法之间的“跨界”,而是展现了钢琴曲库中的“另类”作品。

门德尔松的“另类”

节目单上第一首作品是国内音乐舞台极少听到的门德尔松《D小调庄严变奏曲》。她说选中此曲有一番“意外”:一天,她正在翻阅乐谱书架找曲,不料在德国留学期间导师指导过她的一本旧乐谱滑落下来,一看,正是门氏此曲。

《D小调庄严变奏曲》作于1841年,当年,音乐界举行了一次纪念贝多芬的活动,舒曼、李斯特、门德尔松都写了纪念作品,并编入“贝多芬纪念册”。门氏的这首变奏曲取名为“庄严变奏曲”(Serious Variation)。“Serious”有“庄严”之意,贝多芬作有《F小调第十一弦乐四重奏(庄严)》,变奏曲冠名“庄严”正是一种纪念和崇拜。

“Serious”还有“严肃”之意呢,门德尔松在《D小调庄严变奏曲》中,一反其乐观开朗的风格,从中我们听不到《仲夏夜之梦》里小精灵特有的跳跃谐谑音型,也没有《无词歌》中的抒情浪漫,而变得“严肃”起来。门德尔松正是在传承德国乐派中最具典范的两首变奏曲——巴赫的《哥德堡变奏曲》和贝多芬的《迪亚贝利变奏曲》的乐风。巴赫的复调技巧,贝多芬的动机展开手段,各种演奏技巧的展现,在这首由主题、十七个变奏和尾声构成的变奏曲中得到充分的显露。

作为二十世纪贝多芬权威演释者肯普夫的再传弟子,在当晚的独奏音乐会上,解静娴显示出了驾驭古典结构和逻辑发展的功力。她开朗多彩的演奏风格,不仅令这首变奏曲的每段变奏个性鲜明,同时又赋予了此曲以丰富动人的浪漫主义情感。从一开始下行音调的孤獨悲叹,到后来的低沉婉转、高亢振奋,都在她的手指下尽情挥洒。

舒曼的“另类”

如果说门德尔松《D小调庄严变奏曲》的选定是“天意”(书架上滑落下来的乐谱),那么舒曼的“另类”作品——《C大调托卡塔》的选出则是有意识的了。

此曲作于1834年,是舒曼题献给他一位挚友的,也是他为克拉拉而写的一首炫技风格作品。在创作上,舒曼从一开始就与贝多芬背道而驰。贝多芬的特点是“大”,围绕核心主题及其中的动机大幅度展开,舒曼则以“小”为其特征。他不热衷于“主题和动机展开”的笔法,致力于谱写多个富有个性的不同小主题,营造出多彩的生活场景和多姿的人物性格的浪漫主义艺术趣味。舒曼的音乐着重诗意和幻想,不故作炫技。然而,在这首托卡塔中,舒曼却做了两方面的“另类”变化。一是靠拢贝多芬,将主题和动机在古典奏鸣曲式的简练规整结构中进行。二是他开始炫技了——将这种展开用一大堆的高难度技巧,如双音、八度音程的快速变化,大跳、滑奏和断奏来实现。舒曼自己宣称这首托卡塔是他作品中“最难”的一首作品。当晚的音乐会,下半场就以这首作品开场,可见解静娴的魄力和对自己演奏技巧的自信。这首托卡塔原本容易让听众感到“难”和“笨重”,但在解静娴的指尖下却被诠释得富有灵动和旋律性,同时不失托卡塔(意大利语解释为“触技曲”)的特性。

中国乐曲的“另类”

熟悉解静娴音乐会的听众都知道,她有一根筋,每场音乐会至少要弹一首中国乐曲。

常演的有《浏阳河》《平湖秋月》《夕阳箫鼓》……古色古香的国乐曲名,每一曲都流淌出她的中国情韵。她还将这几首经典中国名曲出了专辑《中国旋律》,不仅获得国内乐迷们的喜爱,也被越来越多的国外听众作为学习中国钢琴作品的典范唱片。然而,解静娴不甘心于“耳熟能详”。当晚的音乐会上,她扬出了她从未演过的一个“另类”。从曲名来看就是“洋”的——托卡塔,丁善德作曲,作品13。此曲不同于常常是无标题的洋托卡塔,而有个标题《喜报》。乐曲用中国民族打击乐的节奏,无穷动式地展开喜气洋洋的主题,又配上抒情主题与之对比。显然,解静娴是在玩弄“蒙太奇”,将舒曼炫技的色彩斑斓,一下转换到中国人锣鼓喧天的场景。将丁善德的托卡塔通过节奏、速度的“魔术般”的多变,令听众在同一曲式“托卡塔”下,感受到了中西方作曲家的“同一主题不同创作”,更凸显了什么是中国旋律。听众在这两首托卡塔作品后立即爆发出了热烈的掌声,将现场气氛推向高潮。

音乐会上,贝多芬的《第七钢琴奏鸣曲》和《第二十三钢琴奏鸣曲》自然是德国乐派钢琴家解静娴的“拿手好戏”,是让人十分过瘾的重头戏。贝多芬早期《第七钢琴奏鸣曲》的严谨,更展现了解静娴早年在德国求学时所受到过的严格的德奥派训练以及对于德奥派风格的良好分寸拿捏。

哦,中间她还送给了听众一份调剂情绪、别样口味的“小甜点”呢——德彪西的《月光》。

当晚音乐会返场时,有一个感人的“小插曲”:在满场听众异常热烈的掌声和呼喊声中,解静娴一次又一次返场,三首加演曲目中除了一如既往加演的一首中国曲目(她的保留曲目《浏阳河》)外,勃拉姆斯《帕格尼尼主题变奏曲》(第一册选段)更是令听众久久回味。在加演第二首曲目前,解静娴示意鼓掌的听众安静,她缓缓地说道,今晚的音乐会,她的两位恩师——从澳洲休假回来的傅家民老师和近九十岁的郑曙星教授都亲临了现场。她激动得哽咽了,说学琴是一条艰辛的道路,没有恩师们在她学琴道路上的全力付出,就不会有今天的自己,如今自己老师的身份更好地赋予了她继续传承好老一辈良师的优良传统。她把《海上钢琴师》中的《Playing Love》献给自己的恩师。尽管《Playing Love》描绘的是爱情故事,和此时此刻的现场不那么契合,但是有一点是共通的,那就是我们人生中一定要常怀有“爱”与“感恩”……