环境风速对SCAL型间接空冷塔性能的影响

万超, 陈胜利, 吕凯, 程东涛, 刘学亮

(西安西热节能技术有限公司, 陕西 西安 710054)

电力工业的快速发展在消耗大量一次能源的同时,也消耗了大量的水资源[1]。空冷技术以空气取代水作为冷却介质,直接或间接地冷却汽轮机排汽[2],在我国北方富煤缺水地区得以大规模应用。直接空冷系统对于外界环境大风的敏感性要高于间接空冷系统[3],日常检修维护工作量大,且在夏季高温条件下运行背压高,冬季极寒条件下防冻压力大。间接空冷系统在上述方面有更大的优势,目前国内设计和应用较多的是表面式凝汽器及散热器塔外垂直布置的SCAL型间接空冷系统[4-5]。在此基础上,考虑利用空冷塔自抽吸力抬升烟气,将脱硫塔及烟囱修建在间接空冷塔内,简称“三塔合一”[6]。

间接空冷塔的自然抽吸作用源于塔进出口空气密度差引起的循环推动力[7],而环境风速变化对空冷塔进风口及出口羽流截面的影响较为明显,进而影响空冷塔的进风量和散热性能[8-9],影响机理十分复杂。相关院校[10-12]、科研院所[13-14]及学者从空冷塔结构、塔内外空气流场和运行性能等方面进行了一系列研究工作。Derkson[15]和Benderjt等[16]通过风洞实验研究了环境风对空冷塔内外空气流场的影响,通过对空冷塔外部空气流动以及入口流速的分析,发现空冷塔迎风侧入口附近的空气流场受外界风影响非常明显。Kröger等[17-21]通过数模计算分析了在横向风条件下散热器布置方式对空冷塔散热性能及周围流场的影响,并提出合理布置散热器及安装挡风墙来降低横向风对空冷塔的不利影响。Rafat A1-Wakeda[22]、赵元宾[23]和Lu等[24]模拟研究了挡风墙的安装及开孔位置对空冷塔附近空气流场及散热特性的影响。翟志强等[25-27]通过物理模型实验,研究了塔内水平布置散热器的空冷塔在横向风条件下单塔与双塔的空气流动特征,揭示了环境风对单个空冷塔及空冷塔群空气动力场影响的主要机理。

从目前已经公开发表的文献资料看出:研究对象大多集中于塔内水平布置散热器形式的空冷塔,研究工作基本借助数模、物模完成,模型简化处理较大,而且鲜有现场试验验证,对空冷塔内外流场、压力场的研究也仅局限在局部,缺乏整体和全面性。

本文以某2×600 MW等级的SCAL型空冷塔为研究对象,采用CFD数值模拟计算了不同环境风速条件下间冷系统的热力性能,并与现场试验对比,验证计算准确性;分析了空冷塔的主要性能参数如总阻力、进塔风量、出塔水温、散热效率等的变化规律,归纳总结了环境风速对空冷塔整体性能的影响机理,为空冷塔科学经济运行和工程设计提供技术参考。

1 模型建立

1.1 数学模型

由于空冷塔周边空气可视为不可压缩流体,则外界空气流场应满足下列三维控制方程[28]:

连续性方程:

(1)

动量方程:

(2)

能量方程:

(3)

式中,ρ为空气密度;u为速度;p为压力;T为温度;Si为动量方程源项;ST为能量方程源项;k为流体导热系数;cp为比热容;μ为流体动力黏性系数;i=1,2,3。

电厂建筑物外流场存在大量的分离区,文中湍流模型选用RNG k-ε模型,通过耦合方式将压力和密度联立,采用SIMPLE算法,利用压力修正法来求解定常外流场控制方程[29],整个数值模拟计算过程基于Fluent软件实现。

1.2 几何模型

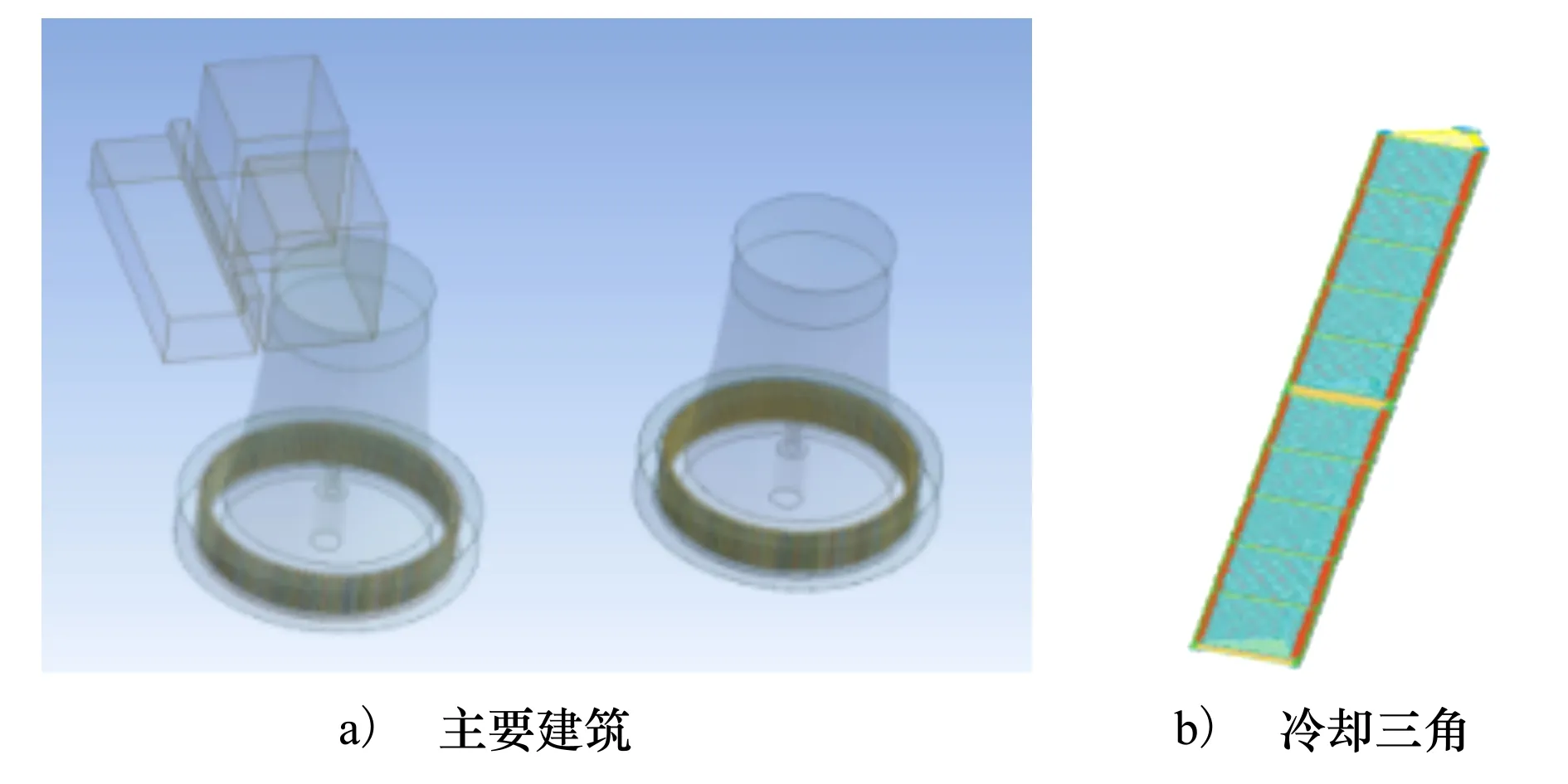

研究对象为超临界表凝式间接空冷系统(SCAL型),采用一机一塔的形式。按照厂区平面布置图建立数模所需模型,主要建筑物如锅炉房、汽机房、烟囱等都在模型中体现。其中空冷塔高179 m,出口直径84.6 m,喉部高度152 m,喉部直径83.2 m,底部直径128 m,进风口高度28 m,空冷塔数值模拟几何模型如图1所示。

图1 计算模型

空冷散热器冷却三角环绕塔外垂直布置,在本模拟中所建模型与实际结构保持一致,使流体实际流动过能更加准确地呈现。

1.3 网格划分

本文数值计算所选取的结构模型为实际尺寸的结构,对该结构模型进行网格划分。因散热器的尺寸与整个计算区域差别比较大,且散热器附近处于对流传热的中心区域,需要足够密而多的网格来捕捉流场信息,而外围的大空间处于次要地位,可减少网格数量,所以在计算中实体网格的划分采用了分区划分网格的技术。

1.4 区域命名

每座空冷塔散热器由8个相互独立的扇段组成,每个扇段的命名按照建模所确立的坐标轴,由主导风W方向开始,按逆时针的顺序依次等分成8个部分并命名为扇段1~8,如图2所示。

图2 区域命名

1.5 边界条件

1) 翅片管散热器边界条件

Fluent中所模拟的散热器被视为无限薄的内部边界面,经过该面的压降假定和流体的动压头成比例[30-32],根据掌握的测试数据,匹配相关损失系数的关联方程式。

2) 入口条件

地表附近气流移动受到地面建筑物的影响,使得平均风速随高度发生变化,在本计算中采用大气边界函数[33]:

(4)

式中,Z∞为气流达到均匀速度时的高度,根据设计条件定,m;U∞为Z∞高度处气流平均速度,也即环境设计风速,此处为4 m/s;Zi为任意高度,m;Ui为Zi高度处气流平均速度,m/s;α为地面粗糙系数,本计算中取0.2。

3) 出口条件

出口边界条件选取压力出口边界条件,给定流动出口边界上的静压。

4) 其他边界

其他边界包括地面、建筑物表面等,对其都采用壁面边界条件,且不考虑其是否散热或吸热,仅对模型范围内气体的流动产生影响。

2 数模计算准确性验证

将数模计算结果与现场性能测试结果进行对比,以检验数模计算的准确性。数值计算边界条件设置诸如循环水进塔水温、环境温度和环境风速与现场试验条件保持一致。数模计算结果和试验测试结果比较见表1。

表1 一号间冷塔数模计算与现场试验测试结果

从表1可知,2组工况下,现场实测循环水岀塔温度与数模计算结果分别相差0.18℃,0.23℃,实测散热量与模拟计算值分别相差2.03%,2.51%。数值模拟结果与现场试验测量结果取得了较好的一致性,表明了数模计算的准确性。

3 结果及分析

对于SCAL型间接空冷塔而言,虽然环境风速增加使迎风面扇段的出水温度降低,但是由于环境风速增大使间冷塔顶的出口阻力增加,使得流动阻力增加,塔的抽吸能力降低[34],因此环境风速对于间接空冷系统的影响尤其需要关注。

计算条件:以设计最大连续运行工况边界条件进行计算,主导风向W,10 m高环境风速分别为0 m/s,2 m/s,4 m/s,8 m/s,10 m/s,其他条件保持不变。

3.1 各扇段进风量和出水温度

随着环境风速的增加,迎风面扇段的出水温度随着风速的增加而逐渐降低,其余各扇段的出水温度大部分都在增加,增幅最大的是侧面扇段;迎风面扇段的进风量增加,侧面扇段的进风量最小,高环境风速时侧面扇段进风量变得极小。此外,受厂区主要建筑物的影响,2座塔对称位置的扇段分别对应的进风量也略有不同;随着环境风速的增加,各扇段的迎面风速差异性增加。各扇段进风量及出水温度分布如图3所示(以一号塔为例):

图3 不同风速下间冷塔各扇段进风量及出水温度分布

从图3可以看出。在静风和环境风速为2 m/s时,间冷塔各扇段的进风量和出水温度变化不大,扇段出水温度偏差都在1℃以内,说明2 m/s以下环境风速对间冷系统性能的影响不大。当环境风速增加到4 m/s时,侧面扇段进风量随之减少,导致侧面扇段出水温度进一步增加,各扇段出水温度偏差达到3℃以上。

当环境风速进一步增加到8 m/s甚至10 m/s时,处于环境风上游的扇段进风量增加,个别扇段甚至出现了部分的穿堂风,侧面扇段进风量明显大幅度减小。各扇段出水温度变化比较明显,处于环境风上游的扇段出水温度减小,侧面扇段出水温度明显增加且幅度较大,各扇段出水温度最大差距达到12℃以上。

3.2 空冷塔整体性能

不同环境风速条件下,间冷塔出塔水温、总进风量及散热效率的性能变化计算结果见表2。

表2 不同环境风速下空冷塔性能变化计算结果

注:散热效率为计算值与设计散热量之比值,以百分率的形式给出。

1) 环境风速2 m/s以下时,间冷塔的进风量、出塔水温及散热效率变化范围不大;环境风速进一步增大时,变化幅度总体呈现先增加后减小的趋势。随着环境风速的增加,出塔水温逐渐升高;一号塔出水温度由静风条件下的33.19℃增加到10 m/s环境风速下的36.81℃,增大了3.62℃;二号塔出水温度由静风条件下的33.21℃增加到10 m/s环境风速下的37.33℃,变化了4.12℃。

2) 间接空冷塔总进风量随着环境风速的增加而逐渐降低。风速由静风至到10 m/s变化时,进风量由46 558 kg/s变化至31 510 kg/s,进风量减少了15 048 kg/s;二号塔散进风量由46 471 kg/s变化至28 906 kg/s,进风量减少了17 565 kg/s。

3) 空冷塔散热效率随着环境风速的增加而逐渐降低。风速由静风至到10 m/s变化时,一号塔散热效率由110.89%降低至76.63%,减少了34.26个百分点;二号塔散热效率由110.7%降低至71.66%,减少了39.04个百分点。

不同环境风速下,一、二号间冷塔散热性能参数变化趋势如图4所示:

图4 不同环境风速下空冷塔整体性能参数变化趋势

环境主导W风向,垂直于两塔中心连线,随着风速的增加,一、二号间冷塔整体性能呈现相似的变化规律,出塔水温逐渐升高,间冷系统散热效率和塔总进风量都是逐渐减小,而且变化率总体也都呈现先增加后减小的趋势。由于厂区其他建筑物布置位置的影响,二号间冷塔散热性能变化的率要略微大于一号间冷塔。

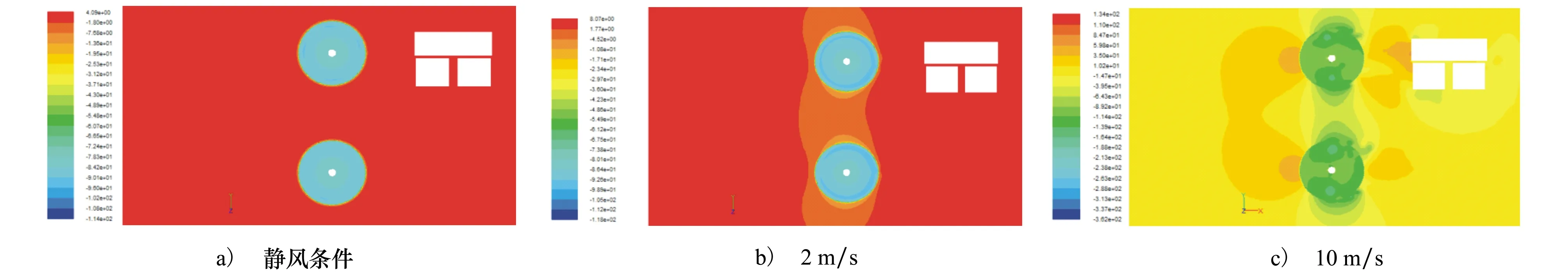

3.3 流场

自较低环境风速开始,随着风速增加,空冷塔两侧冷却三角进口空气流场畸变加剧,导致流经整个空冷塔的冷却空气流量降低,尤其环境风速较高的情况下,侧面扇段位置的冷却三角进口流场急剧变化。图5至图8示意了不同环境风速下的流场。可以看出,在静风条件下,各个扇段进风量一致,塔内压力场、温度场均匀;风速为2 m/s时,塔周围的静压降低,但是塔内各个扇段的进风量仍然比较均匀,塔内压力场分布均匀。

风速增加到4 m/s,空冷塔各扇段进风口附近压力分布出现差异,迎风面扇段静压最大,侧面扇段静压最小,背风面扇段介于迎风面扇段和侧面扇段之间。这表明侧面扇段进风受到影响,塔内气流偏移程度增加,但整体流动基本稳定,在该风速下塔内热空气可以顺利流出塔外。

风速增加到8 m/s,塔背风面扇段的静压进一步降低,进风量减少,侧面扇段进风量同样减少,并有少量热空气穿过侧面散热器流出塔外;两塔之间环境风速增加导致塔间的侧面扇段进风量减少;随着风速继续提高,这种减少的趋势随之增加。风速增加至10 m/s,由于受到顶部气流的压制,从塔顶扩散到高空的热气流份额进一步减少,出塔气流速度减少并产生严重偏移。

环境风速大范围变化,塔内烟气流动轨迹基本保持相似,烟气在间冷塔出口位置附近与出口热空气融合扩散成一个整体,最终湮没在塔出口的热空气羽流中。

图5 纵剖面温度云图

图6 纵剖面静压云图

图7 距离地面14米高处截面静压云图

图8 纵剖面速度矢量图

自然通风空冷塔内压力场及温度场的形成,是塔内空气压力、黏性力和浮升力共同作用的结果。在无风条件,空气受到的黏性力相对较小,此时压力和黏性力的合力,与空气浮升力平衡,因此压力方向与空气流动方向相反,呈逆压梯度流动,塔内压力分层现象明显。在环境风场作用下,塔内压力分层现象变得不如无风条件时那么明显。对于迎风侧扇段,环境风场的动能变成散热器入口压力能,致使进入迎风侧扇段的空气质量流量增加;对于侧面扇段,入口附近静压减小,使得进入侧面扇段的空气质量流量急剧减小,一增一减2种反作用导致塔内空气压力变得不均匀,塔内压力分层现象趋向不明显。随着环境风速进一步增加,这两类反作用愈加明显,致使空冷塔散热器总体传热性能越来越差。

4 结 论

本文以某2×600 MW等级超临界机组SCAL型空冷塔为研究对象,建立了相应的数学模型,数值模拟了不同环境风速条件对间冷系统散热性能的影响,得到的主要结论如下:

1)建立的研究模型对空冷塔内空气流动及传热特性的模拟比较贴切,数值模拟计算结果与现场测试结果取得较好的一致性,表明了数模计算的准确性。

2)随着环境风速增加,空冷塔出口及塔内流动阻力增加,塔的抽吸能力降低。局部穿堂风的存在还可能使得塔内热气流份额减少,导致密度差减小,自然对流的推动力减小。

3)环境风场使得空冷塔内空气压力变得不均匀,塔内逆压梯度分层现象变化明显。随着环境风速增加,迎风侧扇段周围静压增大,侧面扇段入口附近静压急剧减小。由于进入迎风侧扇段的空气质量流量的增加量不及侧面扇段的空气质量流量的减小量,散热器总体流动传热性能越来越差,间冷塔总进风量和散热量呈现逐渐降低的趋势。

4)环境风速大范围变化时,塔内烟气的流动轨迹基本保持相似,烟气在间冷塔出口位置附近与出口热空气羽流融合成一个整体。