“走失”的佛像

牧心

《后汉书·西域传》记载,东汉明帝“夜梦金人”,得知“西方有神,其名曰佛”,遂派遣蔡悟等人西去寻访,途中路遇迦叶摩腾、竺法兰二位胡僧,携带佛像、舍利和贝叶经东来洛阳,建立白馬寺。这是佛教传入东土的开始。

当时,迦叶摩腾和竺法兰带来的佛像还是带有古印度风格的“舶来品”。到了东汉末年,中原地区笃信浮屠之风逐渐流行,佛教造像陆续出现。《后汉书·陶谦传》记载,兴平二年(195年),下邳相笮融,“大起浮屠祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦采”,这是中国佛教早期的造像活动。

在三国纷争、晋室南渡之后,鲜卑族拓跋氏建立北魏王朝。其后,孝文帝迁都洛阳,陆续营建了1300余座佛寺,中国佛教进入历史上第一个兴盛期,佛教造像大量涌现。

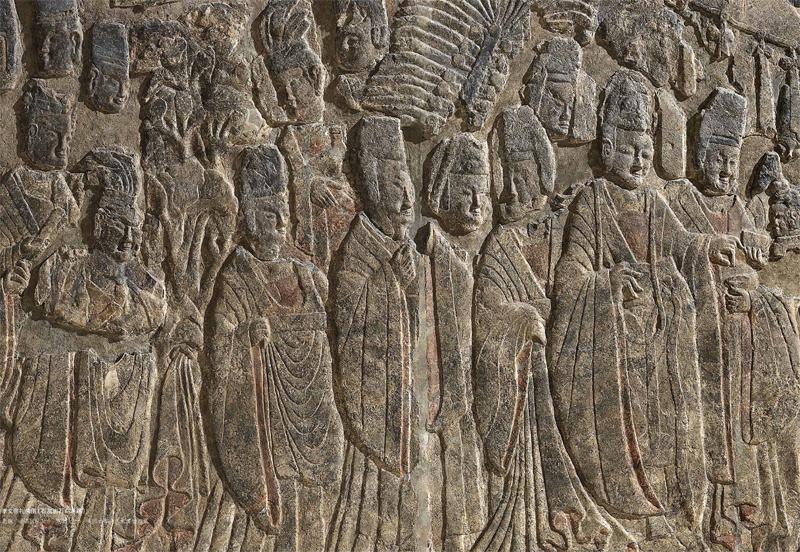

在洛阳城南15千米处的伊水边,有一片石质坚硬的石灰石崖,这里是著名的龙门石窟。孝文帝去世之后,宣武帝为纪念自己的父亲,又在龙门石窟内开凿宾阳洞,洞窟入口石壁上刻有精美绝伦的“孝文帝礼佛图”浮雕。

在1400余年的光阴里,“孝文帝礼佛图”一直昭示着中国佛教史上那段璀璨的时光。直到1934年的某天,一位“不速之客”打破了这一切。

普爱伦是美国纽约大都会艺术博物馆东方部主任,目睹“孝文帝礼佛图”以后,就完全被它的艺术魅力所征服。带着浮雕的照片,普爱伦找到了北平琉璃厂古董商岳彬,与之签订1.4万银洋的“供货”合同。岳彬托洛阳古董商马龙图,联络当地保长和土匪,竟将“孝文帝礼佛图”凿成碎块,用麻袋偷运到北平。残破的浮雕经历数月之久的拼合,也未能完全复原,最终余下两箱碎石留在国内。

如今,修复后的“孝文帝礼佛图”,静静地陈列在美国纽约的大都会艺术博物馆。这幅通高2米、宽4米的巨型浮雕,表现了北魏皇家礼佛场景。孝文帝头戴冠冕、身着礼服,在诸王、中官、宫女和御林军的簇拥下,缓缓前行,帝王威仪显露无遗。浮雕人物相貌逼真,那些衣冠服饰和仪仗制度再现了孝文帝推行汉化政策的成果。无论是宗教艺术,还是文化价值,“孝文帝礼佛图”都是当之无愧的国宝。

“孝文帝礼佛图”的痛失,仅是近代中国珍贵文物流失的小小缩影。实际上,曾经山河破碎的神州大地,到处上演着这一幕。以佛教造像为例,新疆地区、敦煌石窟、龙门石窟、云冈石窟和天龙山石窟均遭受严重的破坏和掠夺。龙门石窟原有佛像近11万尊,但保存完好的不到十分之一。

如今,这些珍贵的佛教造像,大多收藏在外海博物馆或私人手中。

膜拜佛像心加尊

中国的佛教造像,以南北朝与隋唐时代的最为精美。

南朝造像完成于东晋戴逵、戴颐父子,史称“二戴像制”。依据《造像度量经》,佛教造像有严格的规定和模式,要体现“三十二相”和“八十种好”。所谓“三十二相”,是指佛不同凡俗的32种特征,如头顶肉髻、眉间白毫、睫毛美长、双肩圆满等。“八十种好”是指佛的头面、五官、手足等处80种细微的特征,大多隐秘不露。

戴逵因为“古制朴拙,至于开敬,不足动心”,于是脱去印度等造像法的约束,走出中土世界独有的造像艺术之路。《历代名画记》记载,为了使造像生动,戴逵“乃潜坐帷中,密听众论。所听褒贬,辄加详研,积思三年,刻像乃成”。最终,这尊高达5米多的无量寿佛木像,受到人们赞誉。

南朝僧祜有“目准心计、尺寸无爽”的才华,十分精通造像。《高僧传》记载,僧祜造有“光宅、摄山大像,剡县石佛等”。今天我们还能看到“剡县石佛”,高达13.23米,位于浙江新昌县明山大佛寺,是一尊巨大的弥勒佛造像。

相对于南朝,北魏统治者大力推行造窟造像活动,诞生了云冈、敦煌、龙门、麦积山等著名石窟。尤其是孝文帝的汉化政策,促使佛教造像式样逐渐汉化,“面长清秀”的容貌、“褒衣博带”的服饰渐次出现,它们妙相庄严,展现出中华民族独特的精神气质。

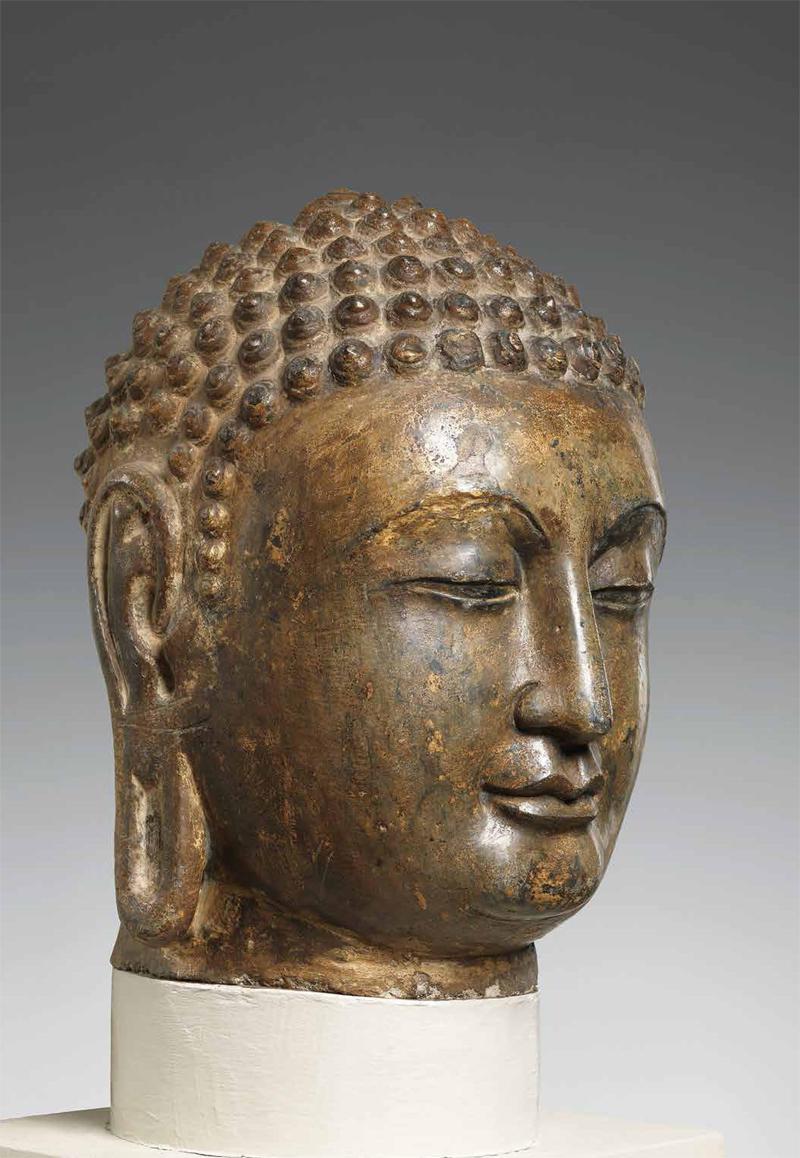

这尊北齐时期的“彩绘石雕佛头像”,是用石灰岩雕成的释迦牟尼佛头像。释迦牟尼是梵语Sakyamuni的音译,意为“释迦族的圣人”。释迦牟尼是佛教创始人,地位最高、影响最大,因此供奉也最为普遍。

通高81.3厘米的佛陀头像,源自河北省邯郸市南响堂山石窟中某一尊高大的石雕佛像。尽管这尊头像颇大,但是雕刻异常精细。佛陀的螺发清晰完整、排列整齐,从头顶一直延伸到长耳前侧。双眉所形成的弧线延伸至笔挺的鼻梁,眼睛半开半合,如入禅定。整个面部表情显示出佛陀那祥和宁静的古典美。

北魏时期的“石雕燃灯佛像”,也是一躯通高3米有余的大型造像。燃灯佛是梵文Dipamkara的意译,又称为“定光如来”。根据佛教劫世理论,他为过去庄严劫佛,是释迦牟尼佛的老师,释迦牟尼成佛就是由他授记的。燃灯佛的事迹虽然在佛经中记载不多,但由于较高的辈分,仍然颇受崇奉。

这躯佛像上宽下窄,头胸比例与“舟形背光”相协调,形成主要视点。肉髻平缓光滑,面相丰满圆润,宽额丰腮,眉眼平展,嘴角上翘,面带微笑。佛身着通肩袈裟,衣服纹饰贴体呈波浪状。头光内圈有莲花瓣环绕,外圈浅浮雕七位小化佛,背光为火焰纹。左下角有11个浅浮雕供养人像及发愿文,记述为赵氏家族所造。

“三世佛”是佛教常見的供奉题材,即过去世燃灯佛、现在世释迦牟尼佛和未来世弥勒佛。这尊“青铜鎏金弥勒佛像”是经典的北魏正光年间弥勒佛造像。弥勒是佛教“五大菩萨”之一,称之为佛,是因为释迦牟尼曾预言弥勒将继承他的尊位成佛,是未来佛。弥勒作为当世菩萨和未来的佛,在我国佛教史上具有极大的影响力,在南北朝时期弥勒信仰已蔚然成风。

出土于河北省正定县的这尊“青铜鎏金弥勒佛像”,包括佛、菩萨、力士及飞天等22身造像。主尊弥勒佛螺发肉髻,面相清癯,眉目修长,双耳垂肩,唇角微露笑意,神情温和慈祥。手作无畏印、与愿印,身着褒衣博带式袈裟,立于覆透雕火焰纹莲台上,背光外缘有飞天11身,富有装饰趣味。主尊两侧有二胁侍菩萨,前有二思惟菩萨,其旁各有四供养菩萨。四足方台前方置博山形香炉,左右各有一力士。在北朝的金铜像中,如此形制之大、造像之多、组合之妙的,堪称北朝金铜佛像精品之最。

在莲台下双层四足方台背面,刻发愿文:“大魏正光五年(524年)九月戊申朔十八日,新市县口牛猷为亡儿口秩造弥勒像一区,愿亡儿居家眷属常与佛会。”这从侧面反映出当时的弥勒信仰之风。

在寺庙中人们常见到这样一副对联:“大肚能容,容天下难容之事:开口便笑,笑世上可笑之人。”对联旁还有一尊身宽体胖、袒胸露腹的佛像,他就是民间俗称的“大肚弥勒佛”。然而,早期传入中国的弥勒佛形象,却与今天迥异,这尊北魏时期的“青铜鎏金弥勒佛像”就是例证。

此弥勒像形体高大、姿态舒展,是迄今为止所见最大的一尊古代金铜佛像。旋涡式圆形肉髻,应该是受到犍陀罗艺术的影响。出水式袈裟,细密排列的衣服纹饰,透出身体动态结构。全像比例适中、和谐优美、制作精良,是这一时期佛教造像的经典之作。

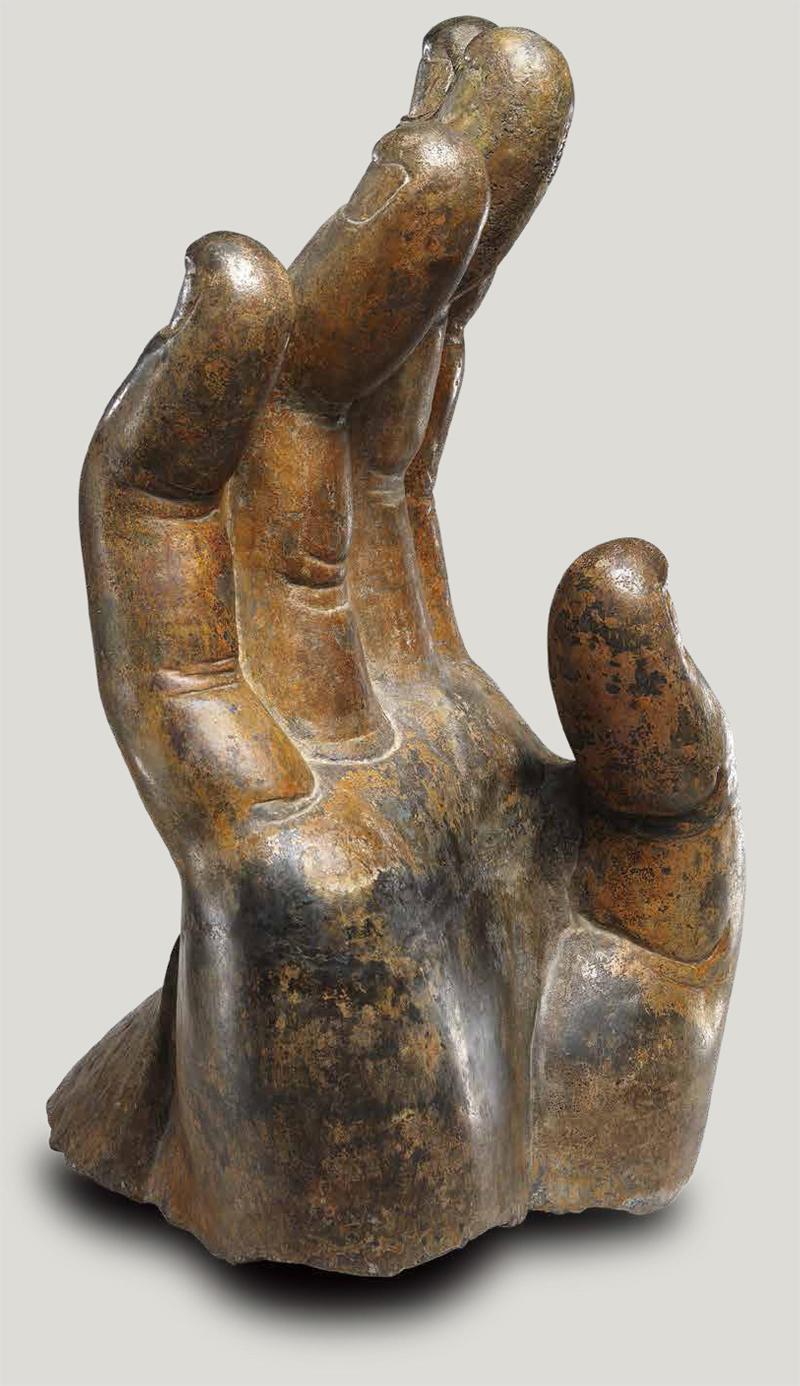

金铜佛像的制作方法多为“失蜡法”。这一技术在春秋时期就出现了,《国家宝藏》中的楚国“云纹铜禁”就是实例。一般先用蜡制成佛像模型,再层层覆盖黏土并装上漏斗。然后,加热使蜡熔出,外层黏土烧成陶制铸模。将青铜液灌入铸模,冷却后敲碎模,取出青铜像坯,清除缺陷,打磨、镀金。再用宝石、金银等材料,镶嵌发式、饰物等细节。最后,雕刻、镂刻及刻字。大型“青铜鎏金弥勒佛像”要分成几部分,分开浇铸、再行组合,这需要雕塑、铸造、镶嵌和雕镂等各类高手匠人通力合作才行。

隋朝统一全国,结束了近300年的南北分裂局面。隋朝皇帝笃信佛教,奉佛之风犹胜以往。到了唐代,佛法大兴,造像艺术异彩纷呈。

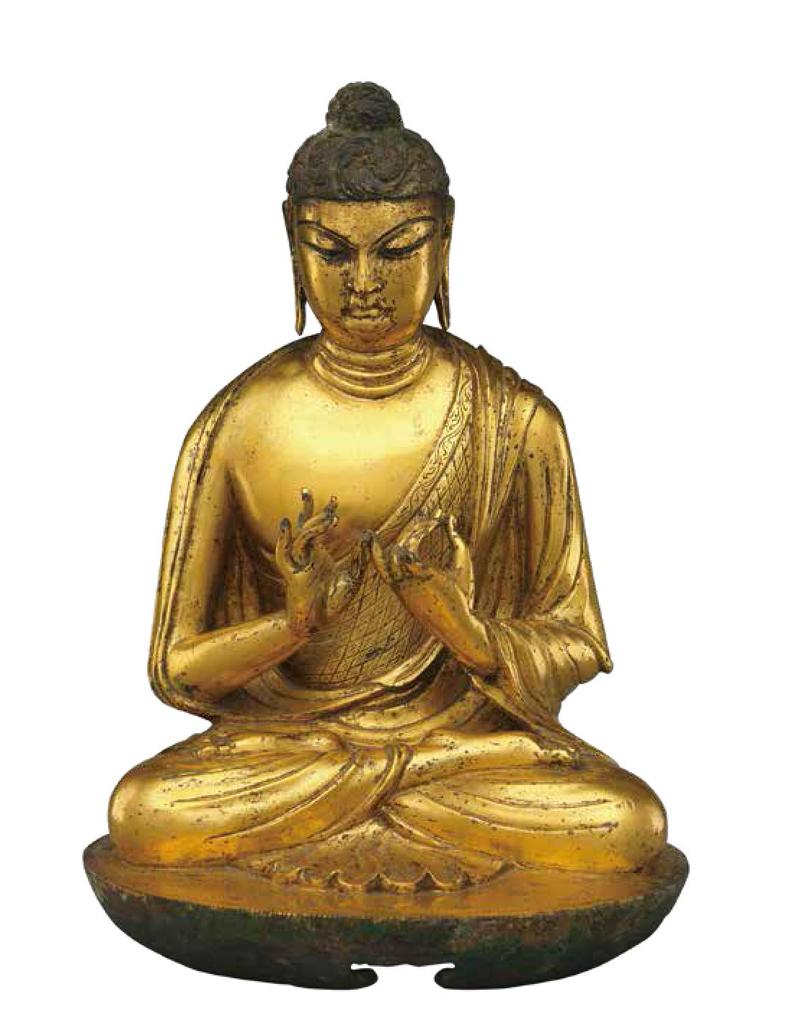

这尊唐代“青铜鎏金佛坐像”,表现的是释迦牟尼佛指相连、初次开场宣讲佛法的姿态。佛陀表情庄严,跏趺坐于圆形台座,形象丰满强健,身着右袒袈裟,衣饰简练得体,线条刚劲有力。此像虽小,却展示出大唐气势,是盛唐金铜佛像的杰作。

魏晋以来,佛教造像多以木石金铜为主。据说,东晋雕塑家戴逵偶然发现木匠利用生漆将苎麻包裹在梁柱上,使其牢固不开裂。受此启发,戴逵采用中土传统的漆艺手法,用麻布和漆灰制成佛像胎骨,发明了“夹纻行像”,并一直流传到隋唐时期。

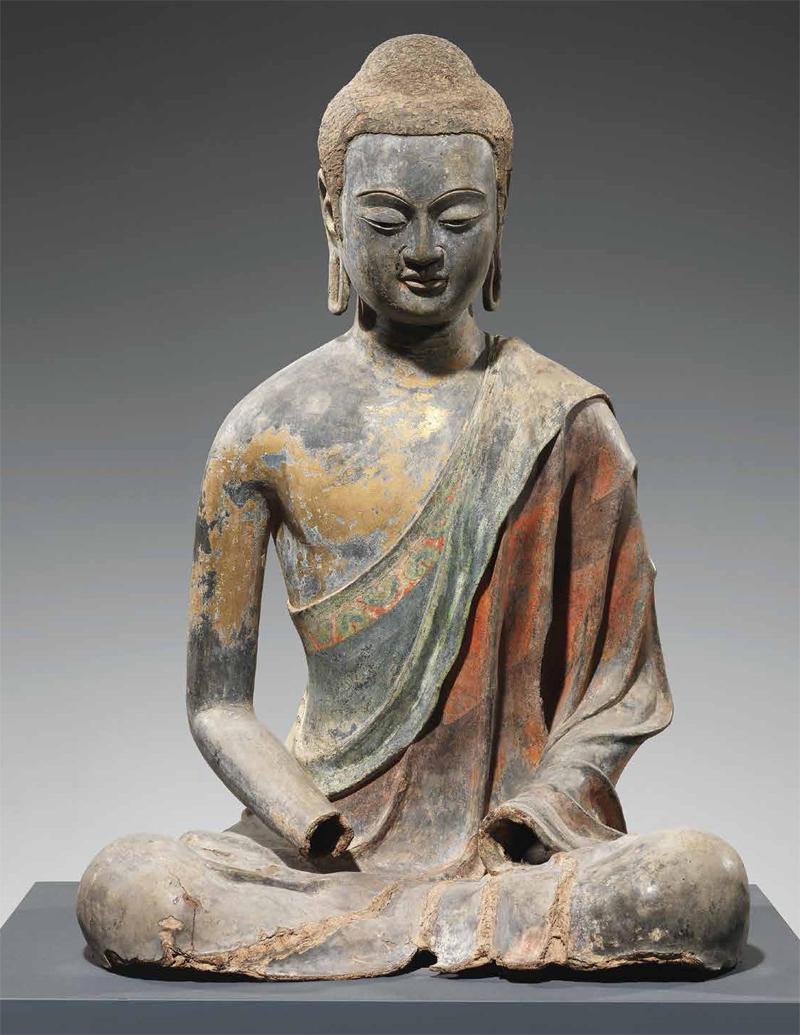

这尊唐代“彩绘漆金夹纻阿弥陀佛像”,采用干漆、苎麻、彩色石粉等为原料,经过多道精细繁复的工艺制作而成,在留存千年之后依旧神采奕奕。整尊造像比例适中,袒右肩袈裟,衣纹自然下垂,其纹饰之流畅、色彩之艳丽、纹路之细腻,呈现出温润亮泽的质感。

阿弥陀佛是梵语Amitabha的音译,即无量寿佛或无量光佛。《观无量寿佛经》记载,阿弥陀佛发下大宏愿,立志改变众生受苦的境地。为此,他经历累世修行,成为西方净土极乐世界的教主。唐代善导大师创立了专修净土、念佛往生法门——净土宗,净土宗对阿弥陀佛十分推崇,使得阿弥陀佛深受民众信奉。

阿弥陀佛像具备佛像的一切“相好”特征。他的坐像姿势是结跏趺坐,两手结弥陀定印于腹前,掌心有一个宝瓶或莲台。借此描述,我们或许可以想象—下,这尊“唐代彩绘漆金夹纻阿弥陀佛像”臂腕以下缺失的部分。

苦海常作度人舟

菩萨是地位仅次于佛的第二类尊神。根据佛教教义,佛是指圆满觉悟诸法事理的智人。觉有自觉、觉他和觉行圆满三层含义。“自觉”是自己如实觉悟了佛法的真谛——诸法实相:“觉他”是以慈悲平等之心帮助一切众生获得觉悟:“觉行圆满”是自觉与觉他的智慧、功德都达到圆满境地。只有佛陀“三觉”俱全;罗汉自求解脱,唯有“自觉”;菩萨大悲济世、普度众生,“自觉”与“觉他”俱足,但还有“五住烦恼”未能断尽,故而尚未成佛。

菩萨造像,也有“相好”等规定。菩萨像要求端庄慈祥,以体现济世度人的情怀。佛教传入中国后,菩萨形象发生很大变化,从面相、体态和衣饰逐渐汉化,再到菩萨形象的女性化。菩萨的女性化从南北朝开始,到隋唐基本定型,不过隋唐时菩萨面部还画有小胡须,到宋代连小胡须也不见了。

这件北齐时期的“彩绘石雕菩萨头像”,神情安详静穆,高贵典雅。头顶宝冠整体概括,花纹细节丰富。面容饱满,双眉仅刻一弯弓形阴线,与双目对应,有一气呵成之感。鼻梁高直且过渡圆润,双唇内收紧闭。此尊菩萨头像,是古代雕刻艺术集理想与现实于一身的完美之作。

另一尊北魏时期的“彩绘石雕交脚菩萨像”,出自云冈石窟。交脚菩萨多为弥勒菩萨。《观弥勒菩萨上生兜率天经》记载,弥勒菩萨居于兜率天宫,昼夜说法,以度化诸梵天。弥勒菩萨为是释迦牟尼佛的继承者,将于未来在婆娑世界降生成佛,是为弥勒佛。这尊“彩绘石雕交脚菩萨像”不仅保存相对完整,还反映了当时弥勒思想的信仰。

弥勒菩萨交脚而坐,头戴高耸宝冠,阴线刻画发式。面相饱满圆润,鼻梁挺直,细眉弯目,低头俯视,嘴角内敛,微带笑意。菩萨身体健硕,披帛自双肩垂至腹前,阶梯式的衣褶体现出形体起伏与结构。从风格上看,反映了北魏时期菩萨造像面貌。

佛教造像至隋唐时期又达到了另一个高峰,堪称佛教造像史的黄金时期。隋代造像基本上造型优美,形制典雅,彰显当时贵族持奉念佛的品位。这既有南北朝形式美的遗风,又逐渐增加了柔性美,两者相互融合,形成了隋代独具华丽贵族特点的高雅造像。

這尊隋代“石雕观音立像”形体高大,一改以往菩萨造像直立呆板样式,像身微向左前倾,挺腹收胸,头略低,侧面呈“S”形。观音面相丰满,发髻高耸,上饰宝冠,中间浅浮雕一小化佛。珠宝璎珞至腹前交叉为环状,飘带一前一后垂于莲座,颇具动感。左手上举执法器,右手臂自然弯曲下垂,赤足立于仰覆莲座上。这躯菩萨立像曲中有直、静中有动,通身宝饰、异常华贵,是波士顿美术馆中国馆的镇馆之宝。

在佛教神祗中,与中国人最有缘分的首推观音菩萨。观音全称“观世音”,又称“观自在”。《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》记载:“若有无量百千亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音即观其音声,皆得解脱。”可见,观世音这个名号蕴含着大慈大悲、济世救人的愿心与功德。在佛教诸大菩萨中,观音菩萨所拥有的信众最多、影响最大,心怀慈悲的观音菩萨深深地走入了中国人的精神生活。

与隋代佛像相比,唐代造像更加均衡自然,具有更好的写实性。充分赋予了崇高、超凡存在感的唐代佛教造像,之所以被誉为“黄金时代”,正是建立在写实与精神理想的相互融合上。

在美国哈佛大学福格艺术博物馆,藏有一尊唐代“跪姿供养菩萨像”。该像呈跪坐姿态,腰胸直挺,双手合掌,一腿曲地,一膝起蹲。发髻高耸,发式华美,面丰目秀,肩宽胸袒,细腰微含。珠宝璎珞清秀精致,披肩帛带垂旋轻柔,束腰长裙转折流畅。衣裙敷彩虽多有脱落,仍能体现出当时的华美。

“跪姿供养菩萨像”是一尊精美的泥塑作品,这是由于甘肃敦煌一带多是砾岩石质,不便雕刻,于是唐代匠人们匠心独运,改用泥塑。宋、元以后,各种泥塑造像甚多,这也是中国佛教艺术所特有的。

20世纪20年代,美国人华尔纳等在哈佛大学专门开设博物馆学课程,研究各种打凿石雕、揭剥壁画的方法和工具。1924年,华尔纳带着特制的胶水和布匹来到中国敦煌,把敦煌石窟323窟中最为精美的“张骞使西域图”等36方壁画揭走,并盗走了328窟内的这尊唐代彩塑“跪姿供养菩萨像”。

另一尊出自山西天龙山石窟的“彩绘石雕菩萨头像”,则可能是被日本“学者”和山中商会劫掠而去,最终流落到美国纽约。

天龙山石窟最初由北魏丞相高欢下令凿建,唐代达到鼎盛时期。这尊“彩绘石雕菩萨头像”曾经所在的第21窟,凿建于盛唐的中宗到睿宗时期(705-712年),堪称唐代菩萨造像的杰作。菩萨发髻高束,面容饱满丰润,弯眉高挑,细眼微睁,含蓄中透出优雅。全像集简约与丰富、装饰与写实、整体与细节于一体,堪称绝美。

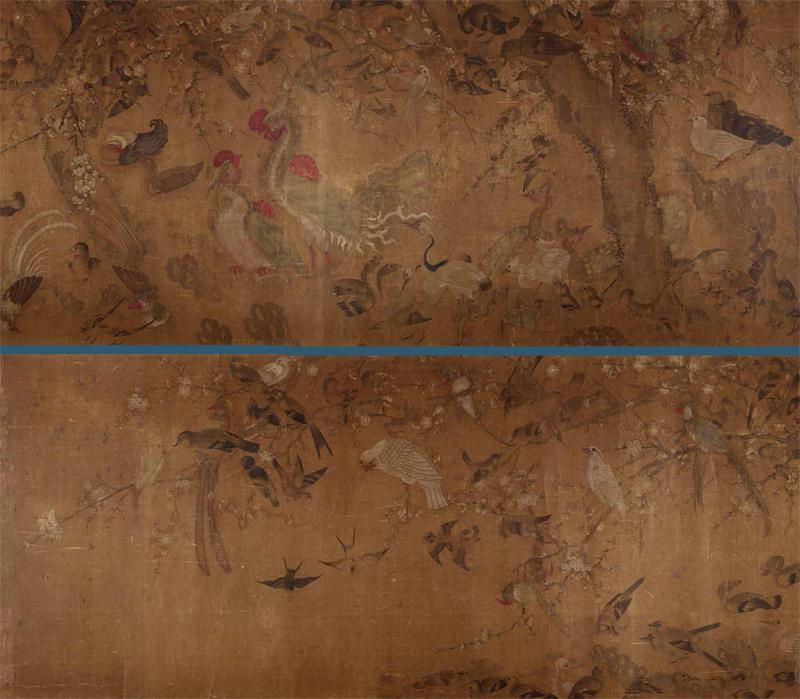

两宋时期,不仅赵氏皇族崇奉佛教,周边地区的辽、金、西夏和大理国,也皆以佛教兴国,建寺造像风气不减。这一时期,佛、道、儒皆盛,是三家共生又互摄的时代,佛教造像也为之一变。

宋代的佛教造像不仅继承了唐代的精美式样,还增加许多新的构思手法,造像题材与式样更加多样化。其中,以菩萨造像最具特色,尤其是表现闲适情态的观音菩萨像。

北宋时期的“彩绘木雕观音菩萨像”为跏趺坐像,观音身形丰满、姿态端庄、神情沉静。头上宝冠高耸,正中端坐一小化佛。眉间白毫饰以红色宝珠,更显高贵。坐像比例准确,衣纹随身体变化且自然流畅,是宋代木雕菩萨造像中的精品。

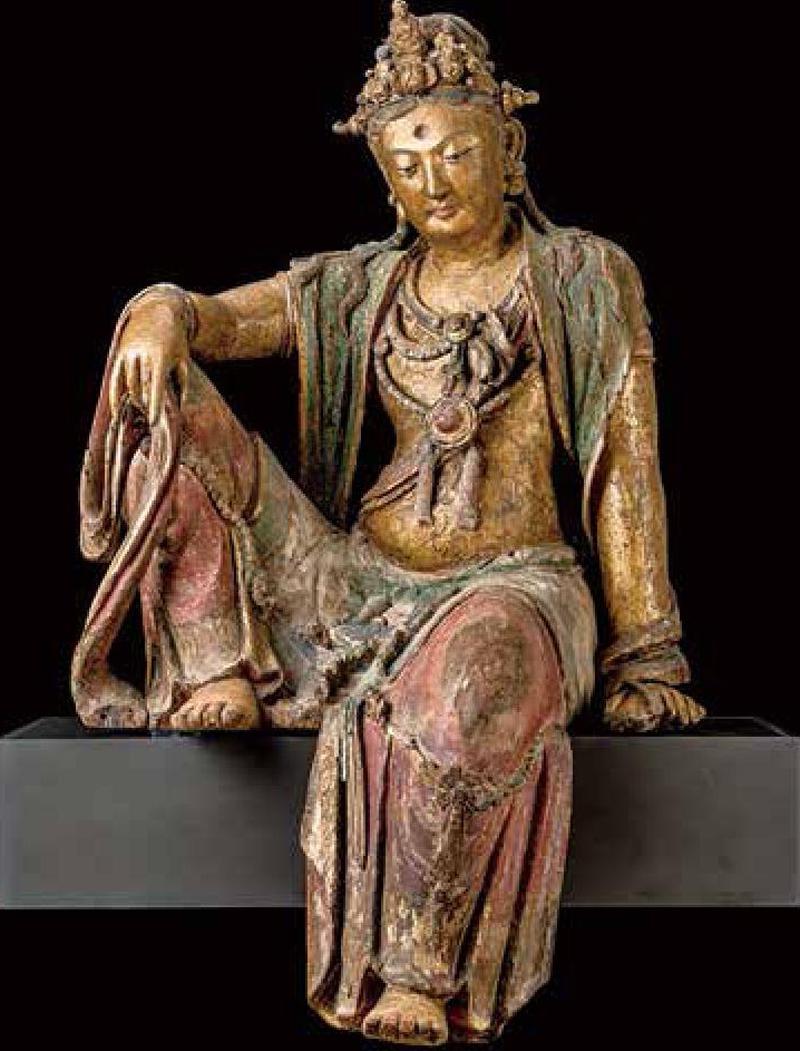

另一尊收藏于美国波士顿美术馆的“金漆彩绘观音菩萨像”,呈现典型的右舒相姿。观音菩萨左手支撑、左腿下垂、右腿屈膝、右臂置于膝上,头侧向微低,面容端庄典雅,神态恬静。宝冠上雕一立体小化佛,眉间白毫饰红珠。通身漆以金彩,衣纹写实,璎珞雕饰凸显立体感。整体造型饱满厚实,神态沉静而不失妩媚,俨然一人间雍容华贵之女性形象。

还有一尊“彩绘木雕水月观音菩萨像”,是美国纳尔逊一阿特金斯艺术博物馆中国馆的镇馆之宝。这尊菩萨发髻高耸,佩以花饰,发辫呈波浪形分披于肩旁。面相长圆、容貌秀雅,表情祥和平静。上身袒露、佩戴胸饰、络腋斜披,长裙云龙纹锦团图案清晰可见,裙摆与束带飘垂,有风动之感。菩萨右足抬起,右臂搁于右膝,左手支地,左足踏莲,坐于岩石上。此像体态优雅自如,刀法细腻生动,著有金粉彩料,其衣带飘拂、栩栩如生,是北宋木雕水月观音菩萨像中保存最为完好、形象最为生动的精品之作。

十方羅汉僧

罗汉是指已经断尽欲界、色界、无色界一切见惑和思惑,证得阿罗汉果的圣者,是小乘佛教的究竟果位。罗汉造像出现时间较晚,唐代玄奘大师翻译的《法住记》记载,阿罗汉受释迦牟尼佛嘱托,于佛灭度后护持佛法,不入涅粲,常在世间教化众生。受此影响,罗汉像才逐渐流布中国。

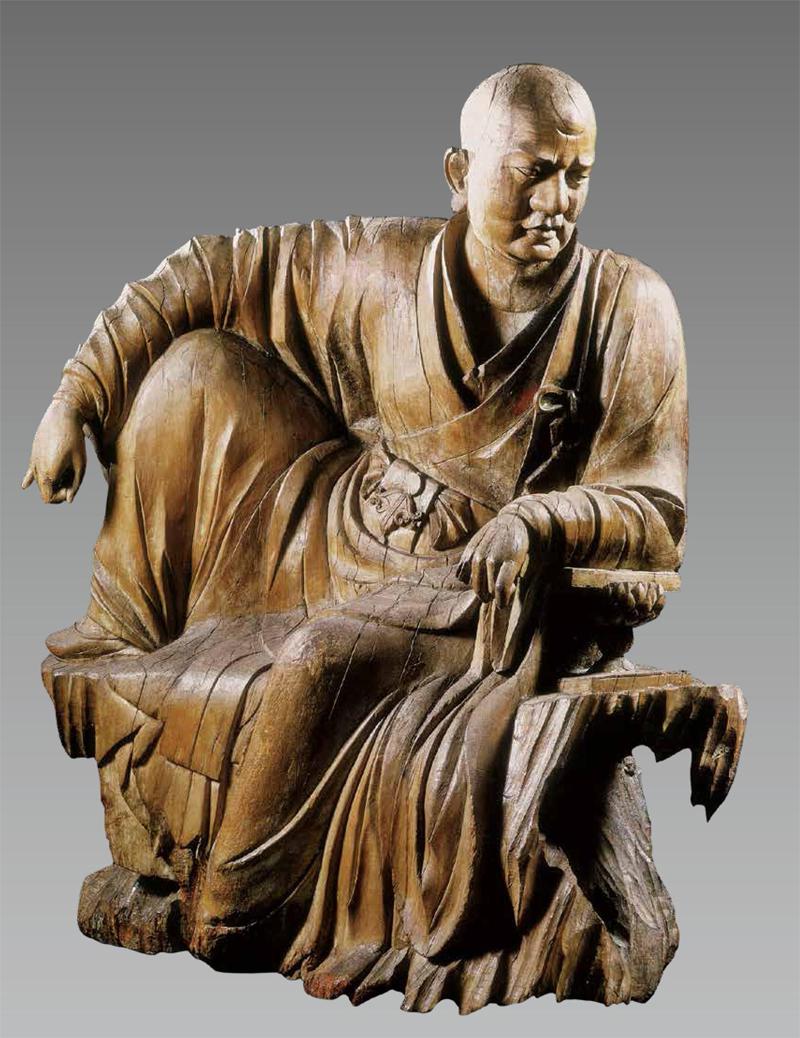

罗汉像多为出家僧侣形象,光头无肉髻。同佛、菩萨像一样,罗汉像也有量度规定,但无“相好”要求。因此,造像者可以根据个人见闻和生活感受,充分发挥想象力来塑造罗汉形象。两宋时期,由于写实风尚盛行,罗汉作为写实风格的主要表现形式,达到佛教造像写实艺术的高峰。

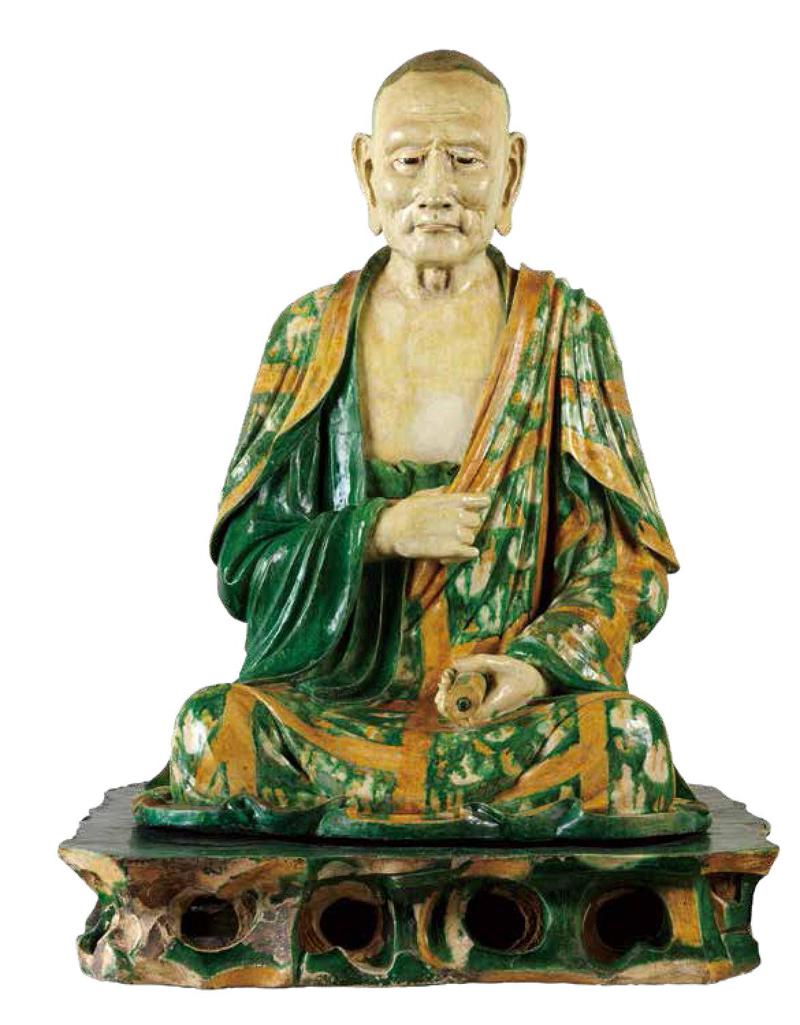

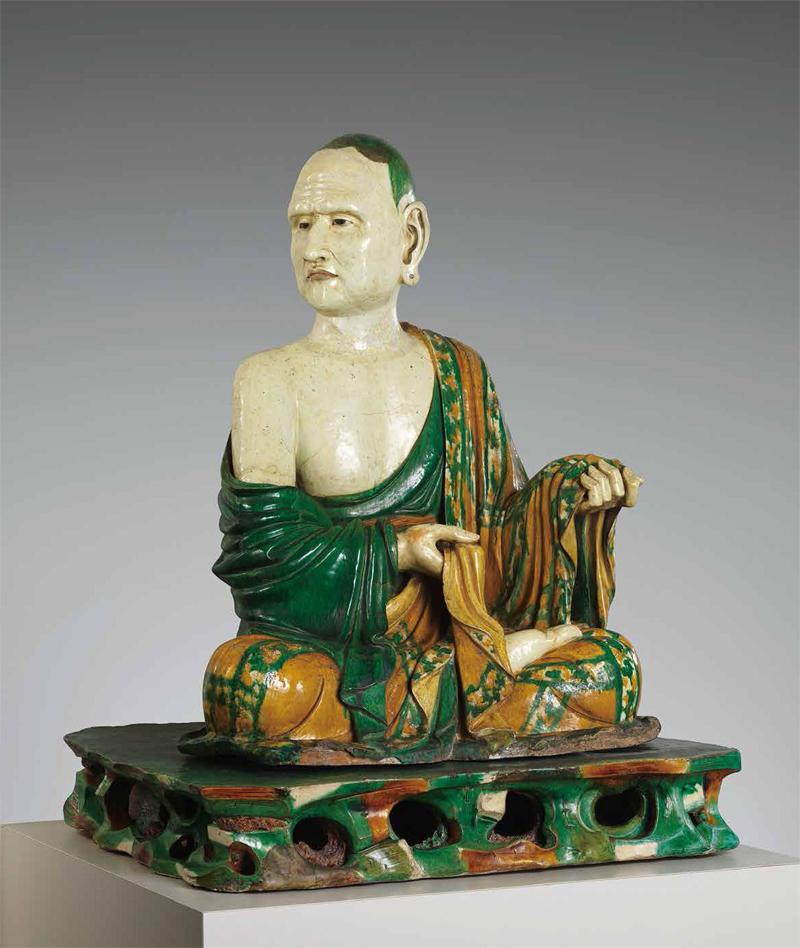

“易县三彩釉陶罗汉像”就是高度写实的罗汉像代表之作。一老僧端坐案台之上,面容清瘦、神情凝重,左手握经卷,右手提袈裟于胸前。上身细腻写实,下身概括简练,衣纹写实,右臂饰以绿色,外披袈裟黄色方格内置绿色点彩。整尊罗汉像造型准确,色彩与形象和谐统一,注重内在精神的刻画,达到极高的艺术水准。

这尊三彩罗汉像原供奉于河北省易县八佛洼。《易县志稿》记载:“八佛洼也称百佛山,在易县东北,山上有大瓷佛八尊、小瓷佛七十二尊……后有邦人盗去,售诸国外。”在供奉这些罗汉像的啖子洞,曾发现过一段造像铭文,大意是说一位信徒捐钱烧造了十六尊罗汉像,时间在1102年到1103年间,正处于辽代。这些作品以彩黄、绿色为主,兼有肉色、黑色,肉色釉的烧出较“唐三彩”更是一大进步。

这些珍贵的三彩罗汉像先被八国联军劫掠,后又被国外文物贩子勾结中国古董商盗卖。德国人帕津斯基的《中国诸神》记载,在1912年,帕津斯基在北平的古董店,见到一尊来自易县深山的精美三彩罗汉像,帕津斯基当时就要购买,却被告知已经被日本人买下。之后,帕津斯基直奔河北易县八佛洼,搜寻剩余的罗汉像。从公开资料看,至少曾有八尊三彩罗汉像经帕津斯基之手转卖海外。

目前,出自于河北易县八佛洼的“三彩釉陶罗汉像”,美国收藏有4件,英国、加拿大、法国、日本和德国各有1件,其中,德国柏林博物馆收藏的已经毁于二战战火。至于其他罗汉像,或下落不明,或已经损毁,让人极为心痛。

这些辽代“易县三彩釉陶罗汉像”,好似流散海外的中国文物的另一个缩影。它们历尽坎坷、饱经沧桑,在各个国家的博物馆、基金会和私人藏家之间辗转流徙,星散四处。它们如同一个个天涯倦客、离家游子,在茫茫的山海之间,望断故园心眼,却归期遥遥。