山桐子容器育苗发芽试验初报*

刘永华

(武平县林业局,福建 武平 364300)

山桐子(Idesia polycarpa)又名水冬瓜,属大风子科山桐子属落叶乔木,是我国特有的野生木本油料树种,果肉含油率约43.5%,种子含油率约24.2%,接近油菜籽的出油率,被誉为“树上油库”。山桐子种子油中含亚油酸70%以上,具有较好的脂、酸配比,是一种理想的食用木本油料,还可以作为生物柴油的原料[1]。但其种子细小,种子千粒重约为2.5g,种皮坚硬且被有蜡质层,种子处于深休眼状态[2],在自然条件下很难萌发,自然繁殖率低,天然山桐子在武平县民主乡、东留镇呈现零星分布。为开发这一优良乡土树种,本文采用湿砂贮藏、温水淋泡、手工除腊方法处理山桐子种子,进行容器育苗发芽试验,分析影响其发芽率因素,摸索山桐子播种育苗的基本技术,为山桐子规模化大田播种育苗提供参考。

1 试验地概况

试验地位于武平县民主乡林荣村,为武夷山脉最南端,自然气候属中亚热带海洋性季风气候,年均气温19.5℃,最冷月平均气温7.5℃,最热月平均气温28.5℃,年均无霜期342d,全年日照时数1579h,年降水量1653mm,干湿季明显,日照充足,雨量充沛。选择交通方便,水源充足、排水良好的砂壤质农田作为山桐子容器育苗圃地,面积35m2。

2 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 种子采集、处理

2016年10月25日,在武平县民主乡高横村,选取当地生长健壮的15~30a生的山桐子雌株为采种母树,果实由淡红色变为红色时采种[2],采种时剪下果穗,捋下浆果,在室内堆放1~2d,待浆果充分软熟后置水中搓洗,淘去果皮肉等杂质,然后用0.5%的高锰酸钾溶液进行浸泡消毒1h后,取出种子晾干,再用湿沙贮藏[3-5]5个月,每隔7d撒水1次,注意保湿透气。2017年3月25日,用细筛选出沙藏种子,用水浸泡12h后,去除发霉变质的种子,进行试验处理,A处理为湿砂贮藏;B处理为温水淋泡,用40~50℃温水淋种子多遍,直至水温降至30℃,再将种子浸泡12h,2d重复4次。C处理为手工去腊质,用钢丝球反复搓擦种子外层,去除种皮腊质层[6-7],经A、B、C处理后,再用2%的高锰酸钾溶液进行浸泡消毒4h,去除浮出水面种胚不饱满且质量差的种子,洗净,凉干。

2.1.2 营养土配制

配制营养土(黄心土:细煤碴:有机肥=5:4:1),加适量复合肥并用生石灰消毒,搅拌均匀后用薄膜覆盖堆沤熟化15d并装入5400只的容器袋中(直径6cm、高12cm)。

1.2.3 试验设计

为了解湿砂贮藏、温水催芽、手工除腊对山桐子播种育苗发芽率的影响,以3种不处理山桐子种子进行容器育苗试验。田间试验共设计3个区组,每一个区组分3个小区,区组内随机排列,每一小区为一个处理,每一小区长1.8m,宽1.2m,每一小区有600个装有营养土的容器袋,播600粒种子,每个小区用竹签标号隔离,进行随机区组试验。

1.2.4 圃地准备及田间管理

圃地经过人工精细整地后,做成宽1.2m,长16.2 m的苗床,沟宽0.2m,苗床高0.3m,苗床分为3个区组,每个区组又分为3个小区,每个区组和小区用竹签标号隔开,每个小区面积2.16 m(2长1.8 m,宽1.2m),每个小区整齐摆放直径6cm、高12cm装有营养土的容器袋600只。按试验要求,每只装有营养土的容器袋点播1粒山桐子种子。

2017年3月27日,按试验设计要求,在装好营养土的每袋容器上点播1粒种子,然后浇透水,种子发芽前用喷雾法浇薄水,1个月后种子相继发芽,不同处理种子发芽时间不统一,大部分种子发芽后2个月,苗木进入生长初期,应适量喷施一些多菌灵或托布津,以防发猝倒病和立枯病;6~8月多次薄施复合肥,平时注意加强水肥管理,促进苗木生长。11月移栽苗木至郁闭度0.5且较阴湿的山脚坡地种植,或培植绿化大苗。

1.2.5 种子发芽率调查方法

由于山桐子种子休眠期长,各处理种子发芽时间不统一,2017年5~10月,每隔10d调查1次种子发芽情况,观察山桐子种子是否长出胚芽和子叶,计算种子发芽数,分区组,分小区详细记录、统计。

2 结果分析

2.1 不同处理山桐子发芽率试验结果分析

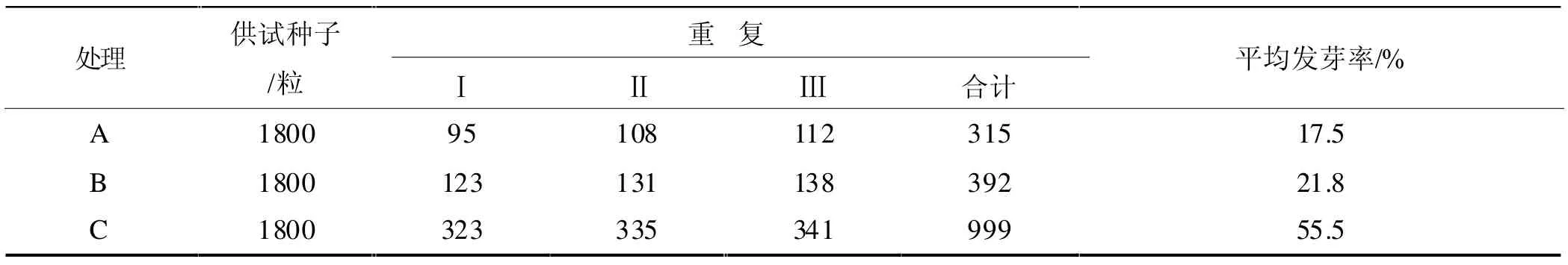

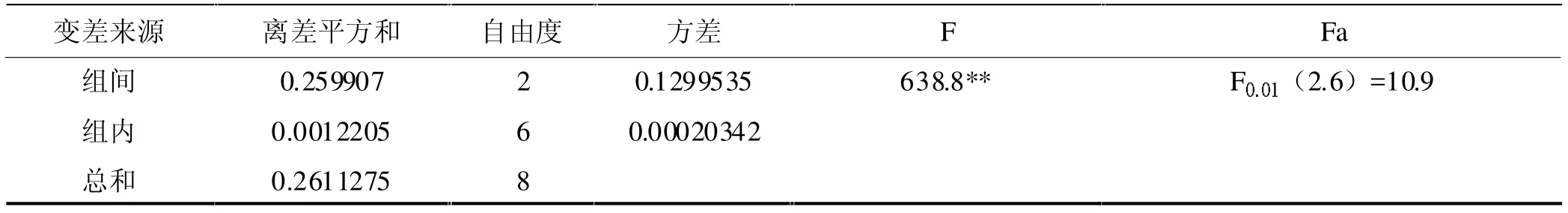

不同处理山桐子发芽率调查结果见表1。从调查结果统计表可得知,各处理山桐子的平均发芽率:A处理17.5%,B处理21.8%,C处理55.5%,C>B>A。方差分析[8],结果(表2)表明,各处理方法对山桐子发芽率达到极显著影响,山桐子虽然经过近5个月A处理湿砂贮藏,但去腊质程度和软化种皮的时间不够,发芽率表现最差,B处理在A处理的基础上,增加温水淋泡催芽方法,以求软化种皮,但因山桐子种皮厚且有腊质层,B处理的发芽率虽然比A处理高,但与生产实践大面积播种育苗仍有较差距;C处理在A处理的基础上,人工用物理方法反复搓擦种皮去除腊质,发芽效果最好。

表1 不同处理山桐子发芽率调查结果统计表

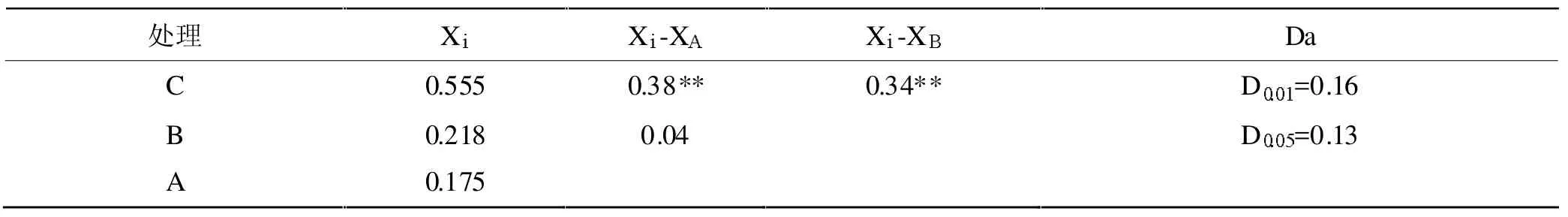

2.2 对不同处理发芽率进行多重比较

为了进一步了解不同处理之间差异程度,采用q检验法对不同处理进行多重比较[8],结果见表3,表明C处理与A处理、B处理之间的差异均达到极显著水平;B处理与A处理之间的差异不显著。说明影响山桐子种子发芽主要因子是腊质层,次要因子是软化种皮。C处理去除腊质层,山桐子种子发芽表现最好,其次是B处理温水淋泡,但软化种皮、去除腊质层程度不够;最差的是A处理只进行湿砂贮藏,由于贮藏时间太短,软化种皮、去除腊质层效果微弱。

表2 不同处理山桐子种子发芽率方差分析

表3 不同处理对山桐子种子发芽率多重比较

3 结论

经过湿砂贮藏、温水淋泡、手工去腊质层3种处理山桐子容器育苗试验,结果表明:3种不同处理对山桐子发芽有极显著影响,手工去腊质的处理方法,对提高山桐子种子发芽率效果最好;手工去腊质处理与湿砂贮藏处理和温水淋泡处理相互之间,对山桐子种子发芽率影响极显著;湿砂贮藏处理与温水淋泡处理之间对山桐子种子发芽率影响不显著。

试验表明影响山桐子种子发芽的主要因子是腊质层,次要因子是软化种皮。生产实践中,山桐子果实采集处理后,先将种子湿砂贮藏4~5个月,再通过人工物理方法,增加种子摩擦力,可以去除山桐子种皮附着的腊质层,提高深休眠种子的发芽率,效果极其显著,发芽率达到55.5%;试验未搭建遮阳棚,控制种子发芽的温度和空气相对湿度,目的是为了仿大田育苗的条件,观察影响种子发芽率的主要因素;湿砂贮藏+手工去腊质层的方法完全可以达到山桐子大面积撤播育苗的需要,提高育苗产量,广泛满足人们对集观赏价值和经济价植极高于一身的山桐子的栽培要求。