干湿循环作用下滑带土孔隙结构与基质吸力响应规律研究

熊 峰,杨宏伟,吴益平,李 杰

(1.中国地质大学(武汉) 工程学院,湖北 武汉 430074;2.中南冶金地质研究所,湖北 宜昌 443003)

库岸滑坡地下水位在水库水位的周期性涨落作用下会出现周期性波动,位于库水位变动带(消落带)的一部分滑带土将长期受浸泡饱和-疏干的反复作用,滑带土的物质组成、微观结构和力学性质等性质也会不断发生变化。滑带土性质是滑坡变形破坏的重要控制因素,滑带土微观结构是滑带土性质的重要组成部分,对揭示滑带土强度特征、认识滑坡的形成机理、判识滑体的再滑与否等都具有重要的指示意义[1]。

反复的干湿循环会降低滑带土抗剪强度,加速滑坡的变形破坏过程[2-4]。土壤孔隙结构实际上是指土壤中各种孔隙的百分比和分布特征,而不是空间分布特征。土壤孔隙大小的分布是土壤结构研究的重要内容。土壤的许多物理力学性质直接取决于土壤孔隙的大小和分布特征。孔隙的大小及分布特征是土壤微观结构的重要组成部分,更能直接影响土-水特征曲线(SWCC),影响非饱和土的抗剪强度。

目前,获取土壤孔隙参数方法多样、技术成熟,如压汞法(MIP)、扫描电镜法(SEM)和CT法等,都取得了很好的成果。相比其他方法,压汞法在数据获取上简单客观,受到了许多学者的青睐。通过采用压汞试验获取土体微观结构参数的方法,曾召田等[5]研究了干湿循环作用下膨胀土的孔径分布特征与基质吸力的变化规律;张英等[6]发现,在冻融循环作用下,土体的孔隙分布发生改变,其孔径、孔密度均增大;唐瑞华等[7]的研究表明,孔隙分布特征与其形成过程密切相关。压汞法所获得的孔隙分布曲线是土体内部孔隙的等效圆半径与相对应孔隙体积(含量)之间关系的定量表示,反映的是超过某一孔径值的孔隙总体积与该孔径之间的关系,对土壤孔隙的描述有直观性、定量性的优点。

分形理论是评价土壤结构的有效工具,研究岩土体孔隙的分维特性具有重要的实践意义,土壤微结构能够用分维值量化[8-9]。运用分形理论还能得到更符合研究对象孔隙特征的分类标准,王清等[10]通过研究将黄土分为微孔隙(<0.02μm)、小孔(0.02~0.8μm)和大孔隙(>0.8μm);苑晓青等[11]提出了适用于吹填土的微、小、中、大和超大孔隙的孔径区间分布标准。

SWCC是反映基质吸力随土壤含水率变化的曲线,能反映土体保水的基本特性。它是计算和预测非饱和土参数(如非饱和剪切强度参数、渗透系数)的基础。现有的试验测量方法普遍繁琐,测量周期长,存在一定的局限性。孔令伟等[12]依据毛细管模型原理,提出通过孔隙累计分布曲线间接获得SWCC的方法。曾召田等[5]将这一方法应用于膨胀土的干湿循环研究中,取得了比较理想的结果。张芳芝等[13]研究发现,干湿循环改变了SWCC,同时也会使同等含水率所对应的基质吸力减小。基质吸力的改变源于微观孔隙结构的变化,而土体微观结构也受基质吸力的影响,因此,同时讨论微观孔隙结构和基质吸力的变化规律对揭示干湿循环作用下滑带土的响应机制具有十分重要的实践意义。

本次研究采用压汞试验的方法,结合分形理论对孔隙进行重新分类,分析干湿循环过程黄土坡滑带土孔隙结构响应规律。利用孔径分布曲线间接推算SWCC,研究干湿循环作用对滑带土基质吸力的影响。探究库水位涨落引起的干湿循环作用对库岸滑坡滑带土的孔隙结构与基质吸力影响。

1 试验方案

试验滑带土取自黄土坡滑坡临江I号崩滑体TP3平硐滑带位置,进行筛分试验,并剔除粒径2 mm以上颗粒。通过室内土工试验,得到滑带土相关物理指标见表1。

表1 滑带土基本物理性质Tab.1 Basic physical property parameters of Huangtupo slip zone soils

图1 滑带土矿物组成Fig.1 Mineral composition of slip zone soils

通过XRD测试鉴定滑带土矿物成分(见图1),结果显示,滑带土中有超过总质量32%的是具有膨胀性的黏土矿物,在反复的干湿循环过程中,膨胀土的胀缩特性将是滑带土性质变化的关键。

1.1 干湿循环试验

控制试样的初始含水率为15.97%(天然含水率),采用击实的方法制备试样。按照要求的密度2.03 g/m3(天然密度)称取所需质量的土,将土料分6层装入饱和容器中,并分层击实。使各层土料质量相等,将每层土料击实到一定程度后,再将土样表面刨毛。然后接着添加第2层土,击实,刨毛,如此反复进行直到最后一层,要求制备的各组试样密度误差均低于0.02 g/m3。本次试验设置的干湿循环(含水率)幅度为10.00%~20.95%,具体步骤如下:

(1)将制备好的试样(含水率15.97%,密度2.03 g/m3)留下1组用保鲜膜包好,作为0次循环试样。剩下全部先进行干燥处理,干燥过程采用自然风干,要求每隔3 h测量1次试样质量,通过测量质量来监测含水率变化,当第1次干湿循环的土样达到含水率10.00%时,立即停止干燥脱水,用保鲜膜将所有试样包好,然后放在养护缸中养护至少24 h,保证试样内外温度和含水率保持一致。

(2)增湿过程采用抽气浸泡饱和。将完成脱水的试样放入真空饱和缸中抽气浸泡24 h,使之达到饱和(含水率20.95%)。

(3)将步骤(2)中的饱和试样进行干燥处理,当含水率减小到15.97%时,取出1组用保鲜膜包好,养护24 h,作为1次循环试样。对余下的3组试样按上述步骤分别进行第2,3,4次干湿循环。将完成干湿循环的试样留作备用。

1.2 压汞试验

进行压汞试验之前必须对干湿循环后的试样作如下处理:①切块,压汞试验所需的样品须放入专用的试管中进行测试,所以试样的尺寸不能太大,一般采用钢丝将试样锯切成1 cm×1 cm×1 cm大小的土块。②冷冻干燥,为了保证土样在干燥过程中孔隙不发生变化,需要采用液氮将土块中的水分快速冷凝成非结晶态冰,接着在-50 ℃状态下使土体中的冰完全升华,这样可以获得干燥完全而又保存完好的试样。

本研究采用AutoPore IV9500压汞仪,仪器最大进汞压33 kPa,孔径测试范围5×10-3~360×103μm。其原理是通过压力作用驱使汞进入土体孔隙中,当压力大于毛细管压力时,才会有汞进入该毛细管。压力不断增大,更小半径的孔隙将逐渐被汞充填。在直径d毛细管中压入汞,达到平衡时,毛细管压力恰好等于此时的进汞压力,即:

(1)

式中:p为进汞压力;σ1为汞的表面张力系数;α为汞与所测材料的接触角,一般取0;d为圆柱形孔隙半径。

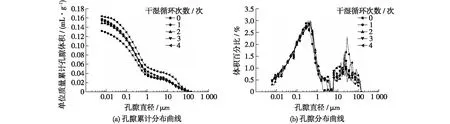

采用上述试验方法,得到不同循环次数滑带土的孔隙累计分布曲线见图2。

图2 不同干湿循环次数下孔隙分布曲线Fig.2 Pore distribution curves in different cycles

从图2(a)可以看出,随着干湿循环次数增加,累计分布曲线整体“上移”,表明干湿循环过程中孔隙体积有所增加,且孔隙整体结构变化不明显,这是滑带土中的膨胀性矿物成分引起的,膨胀性成分的吸水膨胀和脱水收缩,会使滑带土在干湿循环作用下出现裂纹扩展,孔隙增多的现象。图2(b)分布曲线显示,土体孔隙呈双峰分布,表明孔隙直径主要集中在0.2~0.6 μm和20~60 μm两个区间,最可几孔隙直径约为0.4 μm。

2 孔隙特征分析

目前,对土体内部孔隙尺寸分类标准的研究多数建立在非饱和土孔隙的研究基础上。Shear[14]等对原状和重塑的冲击性黏土进行大量的试验研究,认为可以根据孔径大小将黏土内的孔隙分为颗粒内的孔隙(≤0.007 μm)、颗粒间的孔隙(0.007~0.9 μm)、团粒内隙(0.9~35 μm)、团粒间的孔隙(35~2 000 μm)和宏观孔隙(≥300 μm)5种。

土体孔隙结构具有分形特征,孔隙的大小和分布等特征反映了土体结构特点,研究干湿循环作用下滑带土的分形特征变化,能够更深层次地分析在该过程中微观孔隙结构变化规律,基于压汞试验数据,Menger海绵模型可以用来计算孔隙分维值[15-16]。

图3 不同干湿循环次数下滑带土孔隙分维Fig.3 Pore fractal dimension of slip zone soils in different cycles

(2)

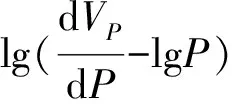

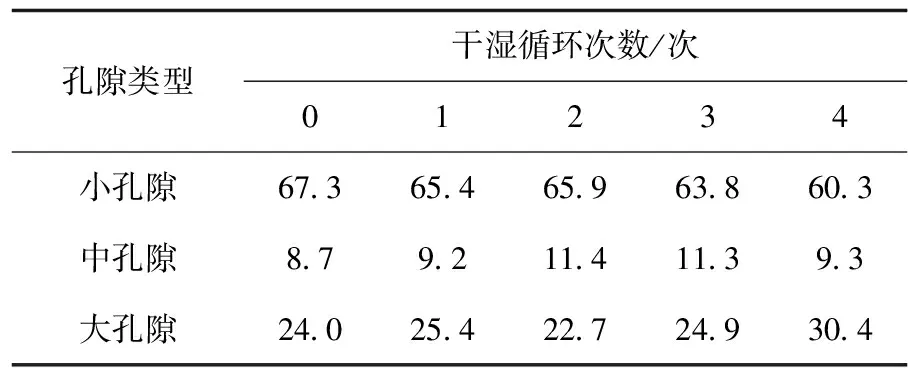

表2 各区间孔隙体积百分比Tab.2 Percentage of pore volume in each interval

由图3可知,2个拐点所对应的孔隙直径分别是1.59和0.56 μm。其中,首段和末段均具有明显的线性关系,表明直径大于1.59 μm的孔隙和小于0.56 μm的孔隙具有明显的自相似性,对应孔隙分维值大小范围分别为2.41~2.59和2.63~2.97,中间段斜率不满足要求,认为没有明显的自相似性。为探明干湿循环过程中试样孔隙结构变化规律,结合分形曲线和前人的分界标准,考虑到压汞仪的测量范围(5×10-3~360×103μm),提出了适用于本研究的黄土坡滑带土的孔隙区间分界标准:直径大于1.59 μm为大孔隙,小于0.56 μm为小孔隙,中间过渡段(0.56~1.59 μm)为中孔隙。参照Shear[14]的分类标准可知,本文的小孔隙对应于颗粒内、颗粒间孔隙,大孔隙对应于团粒内、团粒间孔隙、宏观孔隙,不妨称小孔隙为颗粒孔隙、大孔隙为团粒孔隙,而中孔隙则属于颗粒孔隙到团粒孔隙的过渡段。

由表2可知,随着干湿循环次数增加,滑带土孔隙中小孔隙体积含量降低,大孔隙体积含量增加。这是由于反复干湿循环作用下,土体发生周期性的收缩与膨胀,湿润膨胀的幅度大于干燥收缩的幅度时,土体颗粒就会发生不可逆的裂纹扩展,开裂现象从小尺度不断延伸到大尺度,颗粒孔隙扩大,并转化成团粒孔隙,小孔隙转化成大孔隙。

3 干湿循环作用下滑带土基质吸力演化分析

3.1 SWCC的间接计算方法

基质吸力在一定程度上主要表现为孔隙的毛细管力,SWCC实际上反映了毛细管力对土壤水的作用[16]。它对于描述土的水理性质至关重要,研究干湿循环作用下滑带土的SWCC变化情况有利于分析在库水作用下,库岸滑坡滑带土微观结构及其力学响应规律,对库岸滑坡的预测、防治、演化机理分析等具有重要意义。

相关研究表明,土体颗粒与水分之间的吸引力[17]有氢键力、范德华力和毛细管力,它们的作用范围分别是2.0×10-10~3.0×10-10m, 3.0×10-10~10-7m, 10-9~10-5m。可见,只有毛细管力的作用范围与土壤的孔径范围相一致,因此,在非饱和土的研究中,假定基质吸力主要由毛细力引起是可行的。压汞法获取SWCC具有周期短,数据客观、精确的优点,据此确定的SWCC可以弥补以往试验中操作过程繁琐、试验周期长、高基质吸力无法测量等缺点,应用前景较大[5]。基于孔隙直径累计分布曲线间接确定的SWCC的求解计算方程如式(3)所示,该方法计算所得的是土体脱湿时的SWCC[12]。

(3)

式中:(μa-μw)i为基质吸力大小;di为孔径;σ2为水的表面张力系数,取72.75×10-3N/m;V(di)为孔径小于di的孔隙总体积;wi为含水率;ρw为水的密度。

3.2 干湿循环过程中的SWCC

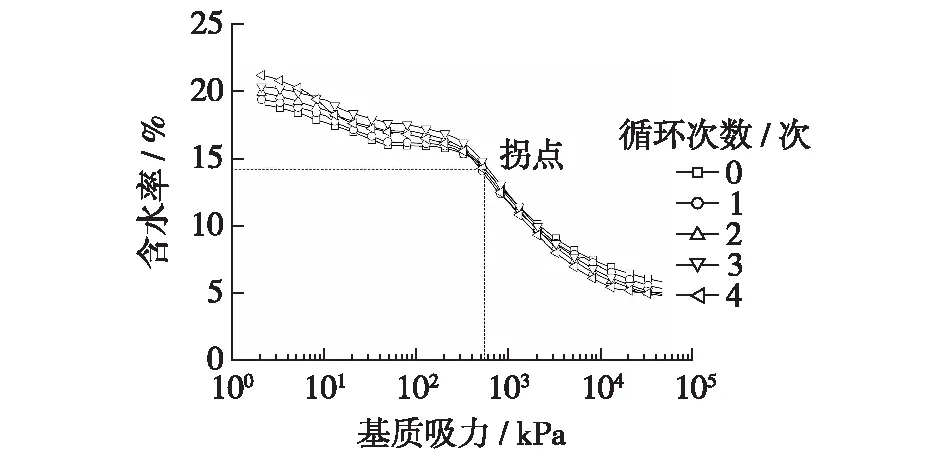

图4 滑带土干湿循环作用下SWCCFig.4 Calculated SWCC of slip zone soils in different cycles

依据上述计算方法,间接推算出不同干湿循环次数下,黄土坡滑带土的SWCC如图4所示。

分析图4可见,黄土坡滑带土在不同干湿循环次数下的SWCC具有如下特征:在干湿循环幅度(10%~21%)范围内,基质吸力变化在0~103kPa范围内;不同于孔隙特征曲线,在SWCC中部存在一个特征点,它是所有曲线近似公共的交点,也是各曲线近似的拐点,对应的含水率约等于塑限含水率(13.86%)。当含水率大于特征点含水率时,随着循环次数增大,同等含水率下基质吸力逐渐增大;当小于特征点含水率时,同等含水率下基质吸力减小。此外,循环次数越多,SWCC波动幅度越大。

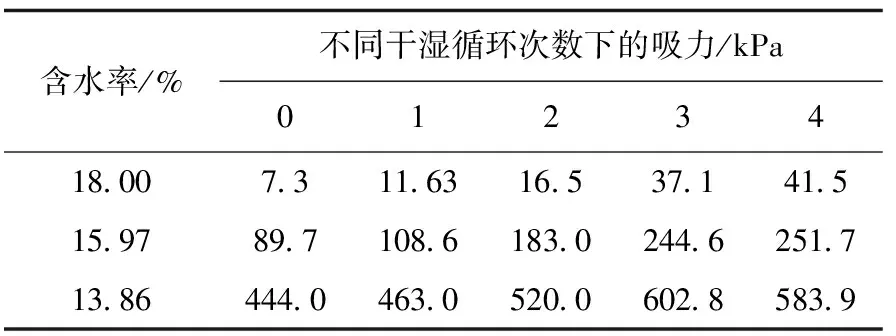

表3 特定含水率下基质吸力与循环次数的关系Tab.3 Relationship between matric suction and cycle numbers at given water contents

特征点前后,基质吸力随干湿循环次数变化的规律相反,其原因是:通过压汞试验间接得到的是脱湿时的土-水特征曲线,在脱湿过程中,具有较大势能的大孔隙水先排出[18],随后小孔隙开始排水,因此,土体中含水率降低的过程中,基质吸力逐渐增大。含水率较高时,基质吸力增大主要取决于失去一部分水的大孔隙,即当大于特征点含水率(塑限)时,随干湿循环次数增加,同等含水率下基质吸力增大;含水率较低时,小孔隙中的水分逐渐排出,小孔隙开始在基质吸力变化中占据主导地位,即当小于特征点含水率(塑限)时,随干湿循环次数增加,同等含水率下基质吸力减小,这也是存在特征点的原因。

图5 特定含水率下基质吸力与循环次数的关系Fig.5 Relationship between matric suction and cycle numbers at three given water contents

为了进一步研究基质吸力随干湿循环次数的变化规律,选取此次干湿循环幅度范围内的3个特定含水率:含水率(18.0%)、天然含水率(15.97%)、塑限含水率(13.86%)所对应的基质吸力,整理结果见表3和图5。

随着干湿循环次数增加,3个特定含水率对应的基质吸力大小均呈“S”型增长。1次循环后,基质吸力增幅较小,到第2,3次循环之后,出现陡增现象,最后到第4次循环后,基质吸力大小已趋于稳定。水分含量越低,基质吸力对干湿循环的敏感性越高,变化越明显。

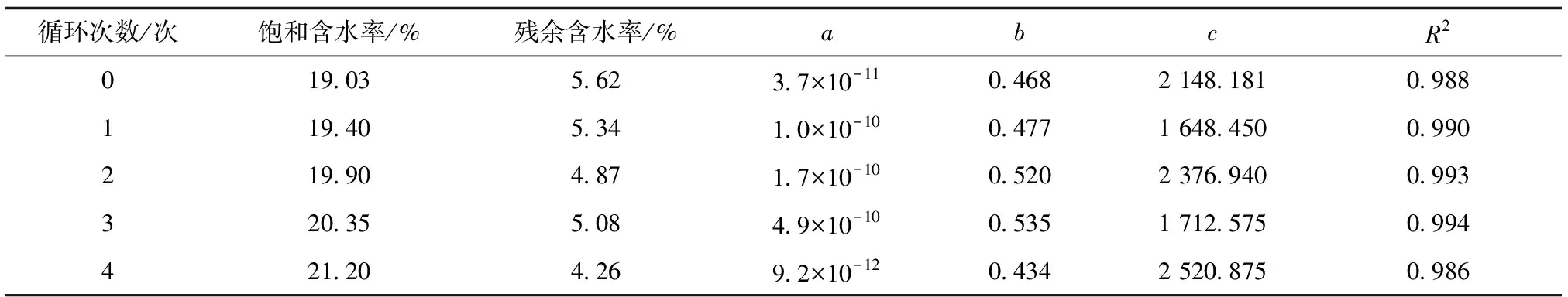

3.3 土水特征曲线拟合验证

国内外许多学者对SWCC数学模型进行了研究,取得了丰硕的研究成果。目前已提出的水土特征曲线模型主要有:Brooks & Corey模型、Van Genuchten方程以及Fredlund & Xing方程等[19]。为了验证上述方法确定SWCC的准确性,采用已被广泛认同的Van Genuchten方程对试验所得土水特征曲线进行拟合,其表达式如下:

图6 干湿循环中土水特征曲线的Van Genuchten方程Fig.6 Fitting curves of SWCC

(4)

式中:θw为体积含水率;Ψ为基质吸力;θs,θr分别表示饱和、残余体积含水率(见表4);a,b,c均为拟合参数[20]。

由于含水率是以质量含水率的形式给出的,所以质量水含量可以代替上述方程中的体积水含量。试样各次干湿循环的SWCC的拟合结果如图6所示。从表4中拟合方差R2值可以看出,Van Genuchten方程对各次循环的SWCC均有很好的拟合效果。表明采用压汞试验数据推算出滑带土的SWCC是有效可行的。

表4 SWCC(Van Genuchten方程)参数拟合值Tab.4 Fitting results of SWCC by Van Genuchten equation

4 结 语

从微观孔隙结构入手,以压汞试验为基础,研究干湿循环作用下滑带土的微观孔隙结构与宏观基质吸力的响应机制,并分析两者之间的联系。主要研究成果有:

(1)滑带土孔隙结构呈“双峰”分布,干湿循环作用下,孔隙总体积增大,但整体结构变化不明显;结合分形理论,以0.56和1.59 μm为2个分界点,将孔隙分成大孔隙、中孔隙和小孔隙。研究发现,干湿循环过程中,小孔隙总体积减少,大孔隙体积增大,并将这种现象归结为基质吸力的反复加载、卸载作用。

(2)通过压汞试验间接获取滑带土的水-土特征曲线有效可行。土-水特征曲线拐点对应的滑带土含水率值接近塑限含水率,在拐点左右两侧,干湿循环作用对基质吸力的影响相反。当含水率大于拐点含水率时,随着循环次数增大,同等含水率下基质吸力增大,而当含水率小于拐点含水率时,则结果恰好相反,这是因为在排水脱湿过程中,基质吸力在高含水率时主要受大孔隙控制,而在低含水率却受小孔隙控制。

(3)反复干湿循环作用下,滑带土基质吸力和孔隙结构特征是相互影响的,孔隙结构特征的改变引起相同含水率下基质吸力的变化,反过来,基质吸力也对土体颗粒产生作用,引起土体颗粒发生平移、转动,进而引起微观结构改变。