青少年疏离感与其病理性互联网使用的关系

□ 向光璨

随着互联网在中国的迅速普及,根据已有研究调查,青少年已经成为第一大用户群体[9]。互联网一方面给青少年的交往、学习带来极大便利,在增长青少年见识的同时,也让他们享受着虚拟世界带来的空前快乐和幸福。另一方面,互联网作为一把“双刃剑”,它的负面效应对于青少年身心发展的多方面影响也是不容忽视的[10]。其中,青少年的病理性互联网使用引起了研究者极大的关注。关于疏离感的研究,国外已经进行了许多。国内除了将Alienation翻译成疏离感并进行了较为简单的概念界定外,徐夫真博士对青少年疏离感进行了较为深入的探究,主要从家庭功能和同伴功能的角度出发,研究其对青少年疏离感的预测或调节作用[11]。

本研究在前人研究的基础上拓展青少年病理性互联网使用的心理诱因,希望为青少年病理性互联网使用的干预研究做出贡献。

一、对象与方法

随机选取湖北省某中学初一至初三学生87名,某高级中学高一至高三学生109人,山东省济南市某大学学生91名,实际发放问卷287份,回收有效问卷262份(91.3%),其中男生85人,女生177人。

(一)青少年疏离感量表

由杨东、张进辅、黄希庭等人编制的量表包括社会疏离感、人际疏离感和环境疏离感三个分量表,共52个项目,其中有6个项目为测谎题。社会疏离感包括24个项目,人际疏离感包括15个项目,环境疏离感则包括7各项目。量表采用7点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别给予1~7分的评定,得分越高,疏离感越强。本研究中社会疏离感、人际疏离感和环境疏离感三个分量表项目的内部一致性系数分别为0.760,0.754和0.898,总问卷项目的内部一致性系数为0.81。该问卷适合中国青少年的发展特点,在青少年的研究中广泛的使用。

(二)青少年病理性互联网使用量表

该量表由雷雳和杨洋编制,包括6个分量表,共38个项目,其中突显性量表包括3个项目;心境改变量表包括5个项目;社交抚慰量表包括6个项目;耐受性分量表包括5个项目;强迫性上网(或戒断症状)分为11个分量表;消极后果分量表分为8个项目。量表采用5点计分,1~5分别表示“完全不符合”“基本不符合”“不确定”“基本符合”“完全符合”,得分越高表明病理性互联网使用水平越高。该量表将APIUS的项目平均得分大于等于3.15分(即总分高于119.7)的群体界定为“病理性互联网使用”群体,平均得分大于等于3分小于等于3.15分(即总分在114~119.7之间)的群体被界定为“病理性互联网使用的边缘群体”,平均分小于3分(即总分小于114分)的群体被界定为“网络使用正常群体”[12]。本研究中突显性、耐受性、强迫性、心境改变、社交抚慰和消极后果六个分量表的内部一致性系数分别为:0.909;0881;0.870;0.892;0.884;0.88。总问卷项目的内部一致性系数为0.89,该问卷较适合青少年的发展特点,在青少年研究中广泛使用。

(三)统计处理

运用SPSS20.0对最后数据进行整理和统计分析。

二、研究结果

(一)青少年疏离感与其病理性互联网使用的特点

对青少年在其疏离感及其各维度的得分进行性别差异检验的结果表明(见表1),男女大学生在环境疏离感(无意义感,自我疏离感,压迫约束感,不可控制感)(t=1.93,p<0.05)、人际疏离感(孤独感,亲人疏离感,社会孤立感)(t=2.57,p<0.05)、社会疏离感(自然疏离,生活环境疏离)(t=2.48,p<0.05)上有显著性差异。对青少年在其疏离感及其各维度的得分进行年龄差异检验的结果表明,环境疏离感(F=4.06*,p<0.05),人际疏离感(F=6.14*,p<0.05),社会疏离感(F=5.71*,p<0.05)三个维度在初中、高中、大学不同的年龄阶段存在显著差异。

在本次研究结果中,用独立样本t检验并没有发现在病理性互联网使用上存在男女之间的显著性差异,即病理性互联网的使用并不存在显著性的性别差异(t=-1.202,p>0.05)。通过单因素方差分析得出病理性互联网使用并不存在显著的年龄差异(F=1.273,p>0.05)。

“老太太你怎么还不明白?不是老早就对你讲么?死了就死了吧!革命就不怕死,那是露脸的死啊……比当日本狗的奴隶活着强得多哪!”

表1 青少年疏离感与其病理性互联网使用的特点

(二)青少年病理性互联网使用群体的界定

青少年病理性互联网使用量表是5级评定,将APIUS的项目平均得分大于等于3.15分(即总分高于119.7)的群体界定为“病理性互联网使用”群体,平均得分大于等于3分小于等于3.15分(即总分在114~119.7之间)的群体被界定为“病理性互联网使用的边缘群体”,平均分小于3分(即总分小于114分)的群体被界定为“网络使用正常群体”。本次研究结果如表2所示。

该结果表明在本次的研究结果中,病理性互联网使用群体占据了研究对象的大多数,检出率高达51.5%。雷雳曾在2010年对4000名青少年被试进行互联网使用情况的调查,当时的病理性互联网使用的检出率仅有5.40%[13],而在六年之后,对262名被试的调查结果却显示检出率高达51.5%,这一结果需要引起注意。

(三)具有疏离感青少年人数比例

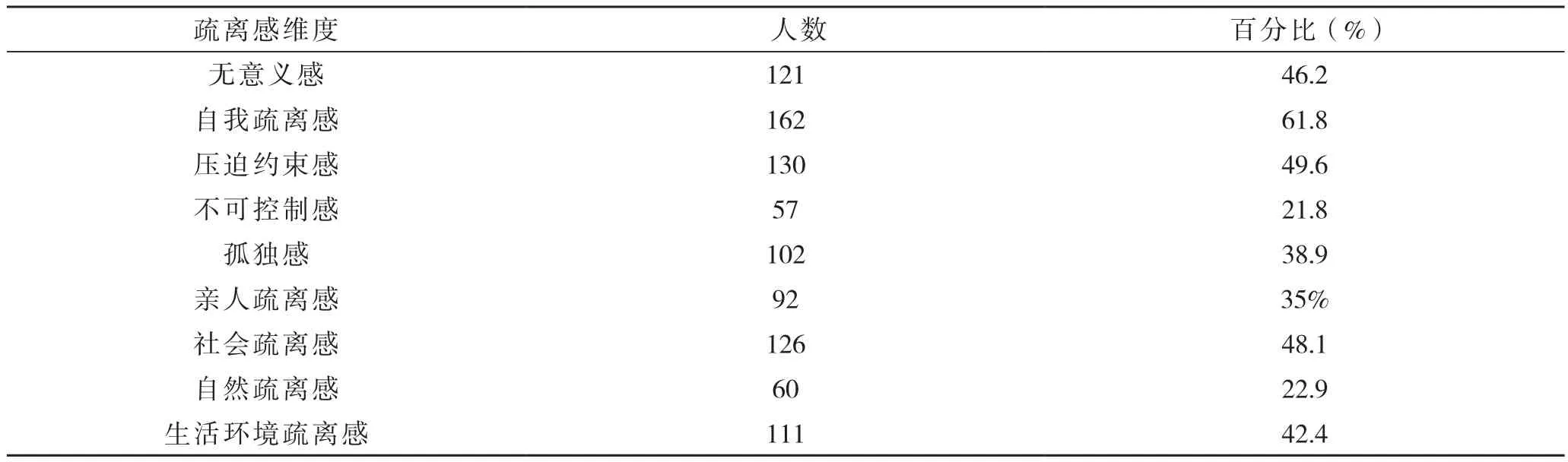

疏离感量表是7级评定(从完全同意到完全不同意,中间为不确定),选择平均得分大于4分(不确定)的人群作为疏离感人群。本次研究中青少年在各个维度以及总量表上的平均得分分别大于4分的人数及百分比如表3所示。

结果显示,青少年的疏离感水平较高,其中自我疏离、社会疏离、压迫约束和无意义以及生活环境疏离感尤为突出,人群占据总数40%以上。

表2 互联网使用情况统计结果(单位:人)

表3 疏离感及各维度消极情感人数分布表

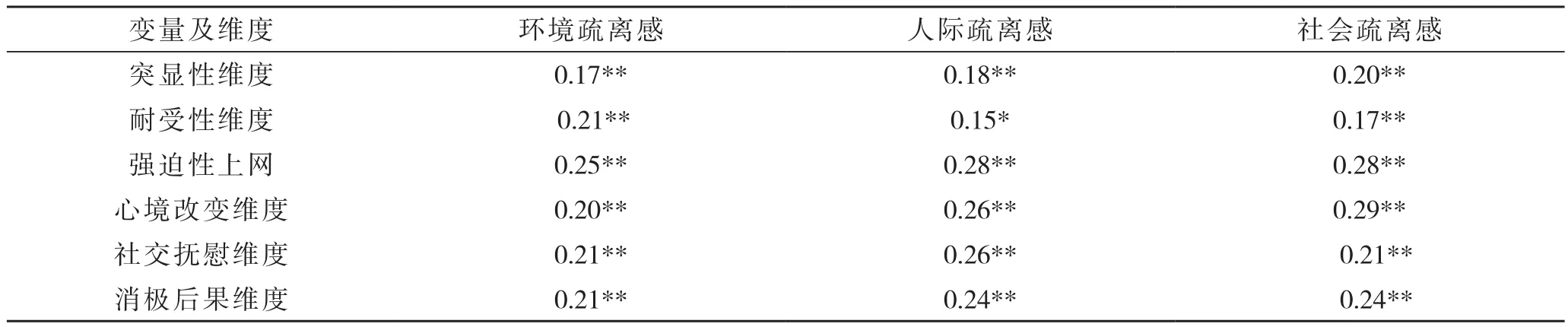

表4 青少年疏离感与病理性互联网使用之间关系的研究结果

(四)青少年疏离感与病理性互联网使用间的相关分析

通过对青少年疏离感和病理性互联网使用之间关系的研究表明:青少年疏离感与病理性互联网使用之间具有显著的正相关。具体结果如表4所示。

结果表明青少年疏离感量表的各维度与青少年病理性互联网使用各维度之间都存在显著性的正相关,即青少年疏离感的程度越高,其病理性的使用互联网的频率也越高。

(五)互联网使用的正常群体与病理性(PIU)群体在疏离感上的差异分析

经过统计分析,正常群体与PIU群体在疏离感上差异性情况如下:通过采用独立样本T检验分析发现,互联网使用的正常群体与病理性使用群体在疏离感变量上存在显著性差异(t=1.93,p<0.05)。PIU群体的环境疏离感,人际疏离感以及社会疏离感显著高于正常的群体。

三、讨论

(一)青少年病理性互联网使用的原因

本次研究262名使用互联网的青少年被试中检验出135名PIU群体,病理性互联网使用群体占据了研究对象的大多数,检出率高达51.5%。短短几年的时间,PIU群体的迅速上升,原因可能包括以下几个方面:

首先,手机、电脑行业近几年突飞猛进地发展,以及各地区在近几年相继实行教育改革,提高多媒体在课堂教学活动中的使用程度,使得互联网使用的普及率迅速提高,从而增加了青少年接触互联网的机会。

其次,各种手机软件在近几年的迅速发展成为吸引青少年高频率使用互联网的强大诱因。

最后,青少年所具有的独特的阶段性年龄特征如:青少年具有分离—个体化的过程,以及自我中心的思维,这些特点使得青少年在成长过程中慢慢将自己不自觉地与周围事物画定某些潜在的界限,从而将注意力集中到虚拟的互联网世界,从互联网中获得自身精神上的满足[14-16]。

青少年对互联网这种不恰当的使用及由此带来的不良影响需引起家庭和社会的积极关注。在本次研究结果中,用独立样本t检验并没有发现在病理性互联网上存在男女之间的显著性差异,即病理性互联网的使用并不存在显著性的性别差异(t=-1.202,p=0.231)。通过单因素方差分析得出病理性互联网使用并不存在显著的年龄差异(F=1.273,p=0.440)。

有研究调查发现,年龄越小,学历越低的个体对互联网拓宽人际关系的认同度越高,病理性使用互联网的现象更严重,由此引发的负面影响也越大。(中国青少年网络协会,2005;CNNIC,2009)这与本研究的结果有差异,因此,在今后探讨青少年疏离感对其病理性互联网使用的影响时,应结合其他相关变量探讨,如家庭功能,同伴功能以及相应的人格变量(自尊、自我控制、情绪智力)等在疏离感对病理性互联网使用的影响基础上的中介或调节作用,以丰富青少年病理性互联网使用的研究。

(二)青少年疏离感的特点及其与病理性互联网使用间的关系

对青少年在其疏离感及其各维度的得分进行性别差异检验的结果表明,男女大学生在环境疏离感(无意义感,自我疏离感,压迫约束感,不可控制感)、人际疏离感(孤独感,亲人疏离感,社会孤立感)、社会疏离感(自然疏离,生活环境疏离)上有显著性差异。且环境疏离感,人际疏离感,社会疏离感三个维度在初中、高中、大学不同的年龄阶段存在显著差异。在青少年疏离感与其病理性互联网使用之间的关系上,本次研究结果表明:青少年疏离感与其病理性互联网使用之间呈现显著性的正相关,即青少年疏离感的程度越高,其病理性的使用互联网的频率也越高,原因可能是高疏离感的青少年不能确定自己在日常生活中所扮演的角色和所参与活动的意义,他们缺乏安全感,并常伴有无力感、无助感、孤独感等消极的情绪体验。

按照社会技能缺陷理论的观点,处于消极情绪中的个体持消极的社会能力观,他们更可能倾向选择互联网来形成和保持其社会关系[17]。在虚拟的社会关系网络中,青少年可以根据自己的需要选择自己的归属群体,获得友谊、归属和与“人”交流的机会,使其在现实生活中体验到的无助感和挫败感得到补偿[18]。如果青少年在虚拟的世界中得到越多,就越可能在真实的生活世界慢慢疏远他人[19]。因此,青少年的疏离感水平能够预测其病理性互联网的使用情况。