黄淮北部麦区主推小麦品种茎秆抗倒性能分析

苏玉环,陈冬梅,刘保华,马永安,王雪香

(邯郸市农业科学院,河北 邯郸 056001)

倒伏是小麦生产中普遍存在的问题,也是限制小麦高产稳产和优质的主要因素。小麦倒伏后,不仅产量降低,收割不便,还严重影响籽粒品质[1,2]。2007年和2013年河北省小麦发生大面积倒伏,给农民造成了较大损失。因此,对小麦茎秆抗倒性状进行研究,通过遗传改良进一步提高品种的抗倒性具有十分重要的现实意义。茎秆抗倒性与株高、茎秆节间特性和茎秆结构等多种因素有关[3-5],前人对此研究多集中在单茎抗倒性状上,而对大田生产条件下的群体抗倒性研究相对较少[6]。在小麦大田生产中发生严重倒伏的情况下,结合各品种的倒伏程度和倒伏面积,研究了不同抗倒性品种的茎秆特性,以期为抗倒小麦育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验小麦品种为黄淮北部麦区的主推品种,共计10个,分别是济麦22、石4185、邯麦13、邯麦15、石麦15、冀麦585、中麦155、山农14、金禾9123和临麦16。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计 试验于2012-2013年在邯郸市农业科学院小麦试验田进行。设10个小麦品种处理,小区面积6.00 m×1.08 m,随机区组排列,3次重复。小麦10月10日播种,行距15cm,基本苗数337.5万株/hm2;播种前底施尿素150 kg/hm2、磷酸二铵600 kg/hm2和氯化钾225 kg/hm2,拔节期追施尿素225 kg/hm2;其他栽培管理同大田常规。

1.2.2 测定项目与方法

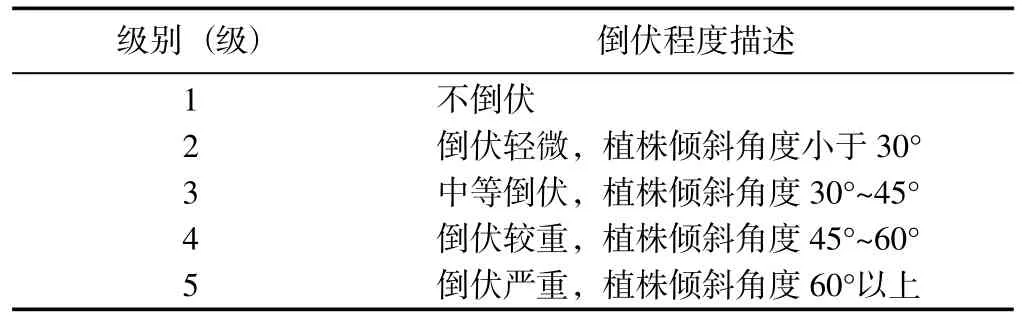

1.2.2.1 倒伏级别。从小麦抽穗期开始,观察各品种的倒伏情况,记录各品种倒伏的起止时间、最终倒伏程度及倒伏面积。根据倒伏程度,将倒伏等级划分为5级(表1)。由于发生倒伏品种的倒伏面积差异不大,因此,未将倒伏面积作为倒伏等级划分的依据。

表1 小麦倒伏等级的划分标准Table 1 The grading standard of lodging resistance of wheat

1.2.2.2 农艺性状。小麦开花期每品种均随机挂牌标记100个长势一致的主茎穗,在开花期、乳熟期和蜡熟期分别随机选择20个主茎,截取茎基部第1和第2节间,分别置于烘箱中105益杀青30 min,80益烘干至恒重后,称量干重,并计算输出率。

开花至乳熟期的干物质输出率(% )=(开花期的茎基部节间干重-乳熟期的茎基部节间干重)/开花期的茎基部节间干重×100

开花至蜡熟期的干物质输出率(% )=(开花期的茎基部节间干重-蜡熟期的茎基部节间干重)/开花期的茎基部节间干重×100

小麦蜡熟期,测定小麦的株高和主茎节间(自上而下的节位,穗下节为第1节,茎基部第1节为第6节)长度,计算基部节间充实度(mg/cm,节间干重/长度)。

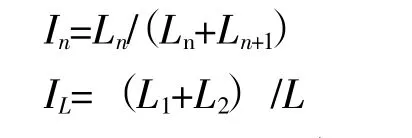

1.2.2.3 株高构成指数。采用魏燮中等[7]提出的计算方法,株高构成指数为任一节间长度与该节间加其下一节间长度之和的比值(In)或第1节和第2节节间长度之和与株高的比值(IL)。计算公式为:

式中,L为株高;Ln为第n节间长度;n为自上而下的节位数,穗下节为1,依次类推。

2 结果与分析

2.1 不同品种的倒伏情况

2013年5月20日、25日和26日出现了3次大风降雨天气,部分小麦品种发生倒伏;6月1日和8日再次降雨,加重了倒伏情况。根据倒伏情况对各品种进行分级,济麦22、石4185、邯麦13和邯麦15为1级倒伏,金禾9123为3级倒伏,临麦16为4级倒伏,石麦15、冀麦585、中麦155和山农14为5级倒伏。挑选倒伏等级为1级和5级的2组品种,分别设为抗倒组和不抗倒组作为研究对象。

2.2 不同抗倒性品种的农艺性状

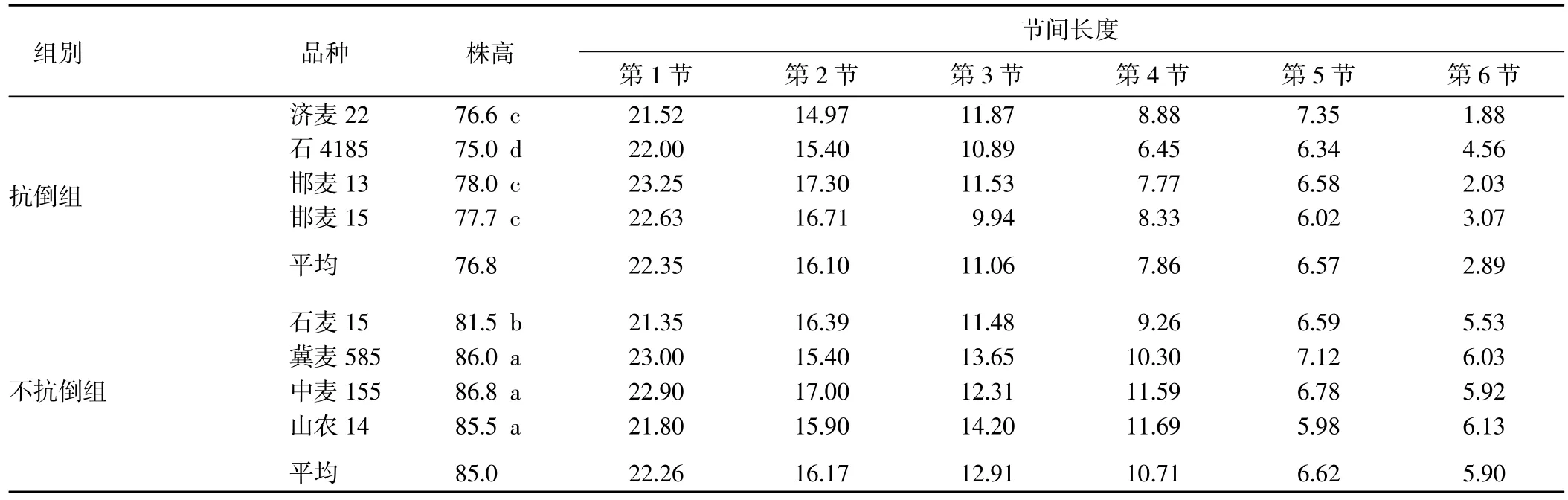

抗倒组小麦品种的株高范围为75.0-78.0 cm,平均76.8 cm;不抗倒组小麦品种的株高范围为81.5-86.8 cm,平均85.0 cm(表2)。抗倒组各品种的株高均显著约不抗倒组。从节间长度来看,2组品种的第1节、第2节和第5节节间长度差异不大;第3节、第4节和第6节节间长度差异较大,是造成2组品种株高差异的主要原因。总体而言,不同抗倒性品种的株高差异明显,株高偏高会增大小麦倒伏的风险。

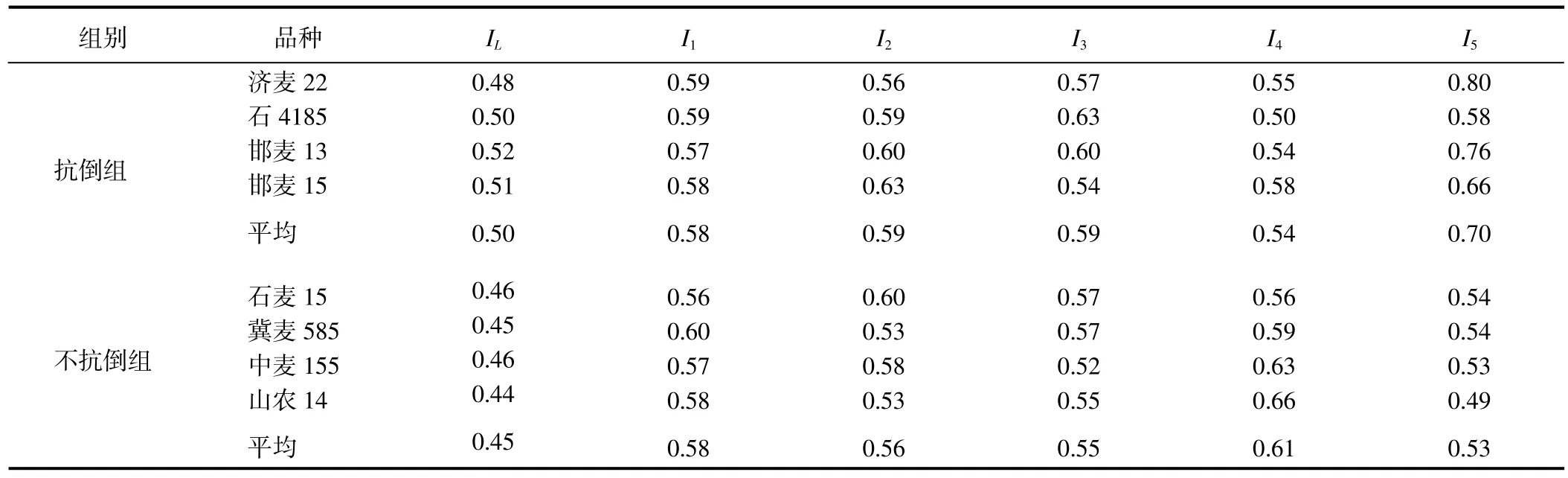

2.3 不同抗倒性品种的株高构成指数

抗倒组所有品种的IL均跃不抗倒组品种(表3),说明降低小麦下部节间长度有利于增强小麦的抗倒性。抗倒组品种中,除济麦22外,其他品种的IL均逸0.50,说明抗倒组品种的上部第1节和第2节节间长度之和逸下部第3-6节的节间长度之和。从各节的株高构成指数看,2组品种的第1-第4节株高构成指数差异均较小;第5节株高构成指数差异较大,抗倒组所有品种的I5均跃不抗倒组品种,表明第5节节间长度与第5节和第6节节间长度之和的比值越大,小麦的抗倒伏能力越强。总体而言,降低小麦第3-6节的节间长度,尤其是第6节(茎基部第1节)节间长度所占比例,有利于增强小麦品种的抗倒性。

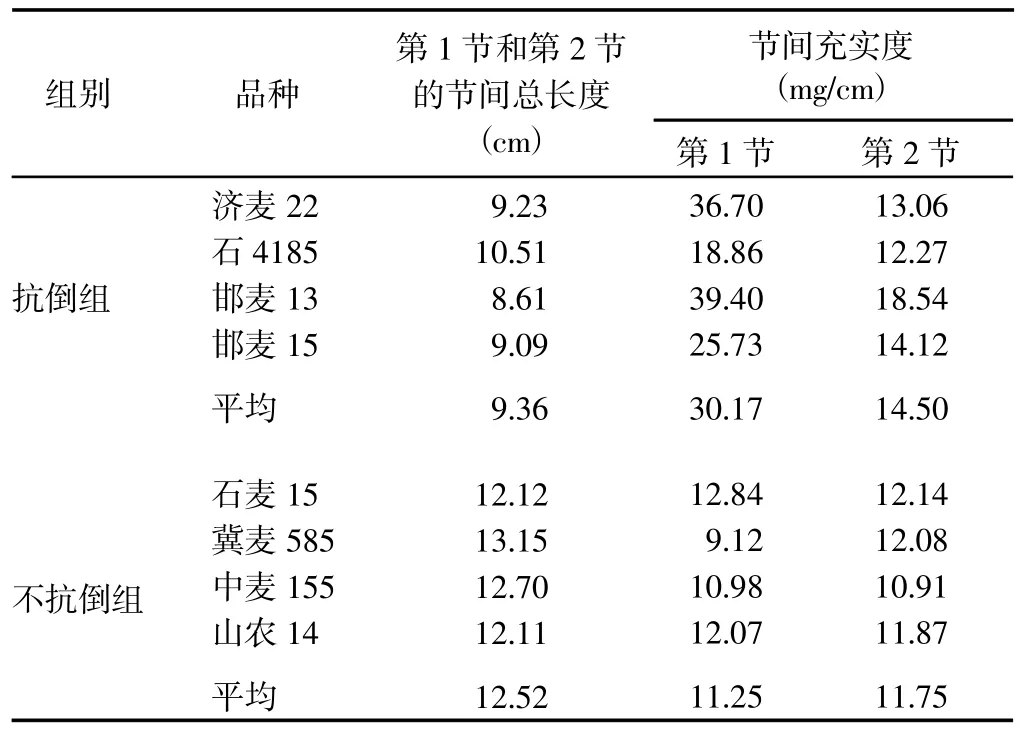

2.4 不同抗倒性品种的茎基部节间特性

小麦抗倒性与茎基部节间性状关系密切。不同抗倒组小麦品种的茎基部第1和第2节节间总长度不同(表4)。抗倒组小麦品种的茎基部第1节和第2节节间总长度范围为8.61-10.51 cm,均短于不抗倒组品种;平均值为9.36 cm,较不抗倒组品种短3.16 cm。抗倒组小麦品种的茎基部第1节和第2节节间充实度均跃不抗倒组品种。其中,邯麦13茎基部第1节和第2节的节间总长度最短、节间充实度最高,在生产推广中也被证实具有较强的抗倒性。

表2 不同小麦品种的株高及节间长度 (cm)Table 2 Plant height and internode length of different wheat varieties

表3 不同小麦品种的株高构成指数Table 3 Internode component index of different wheat vaieties

表4 蜡熟期不同小麦品种的茎秆基部节间特性Table 4 Basal internodes characteristics of different wheat varieties at wax-ripening stage

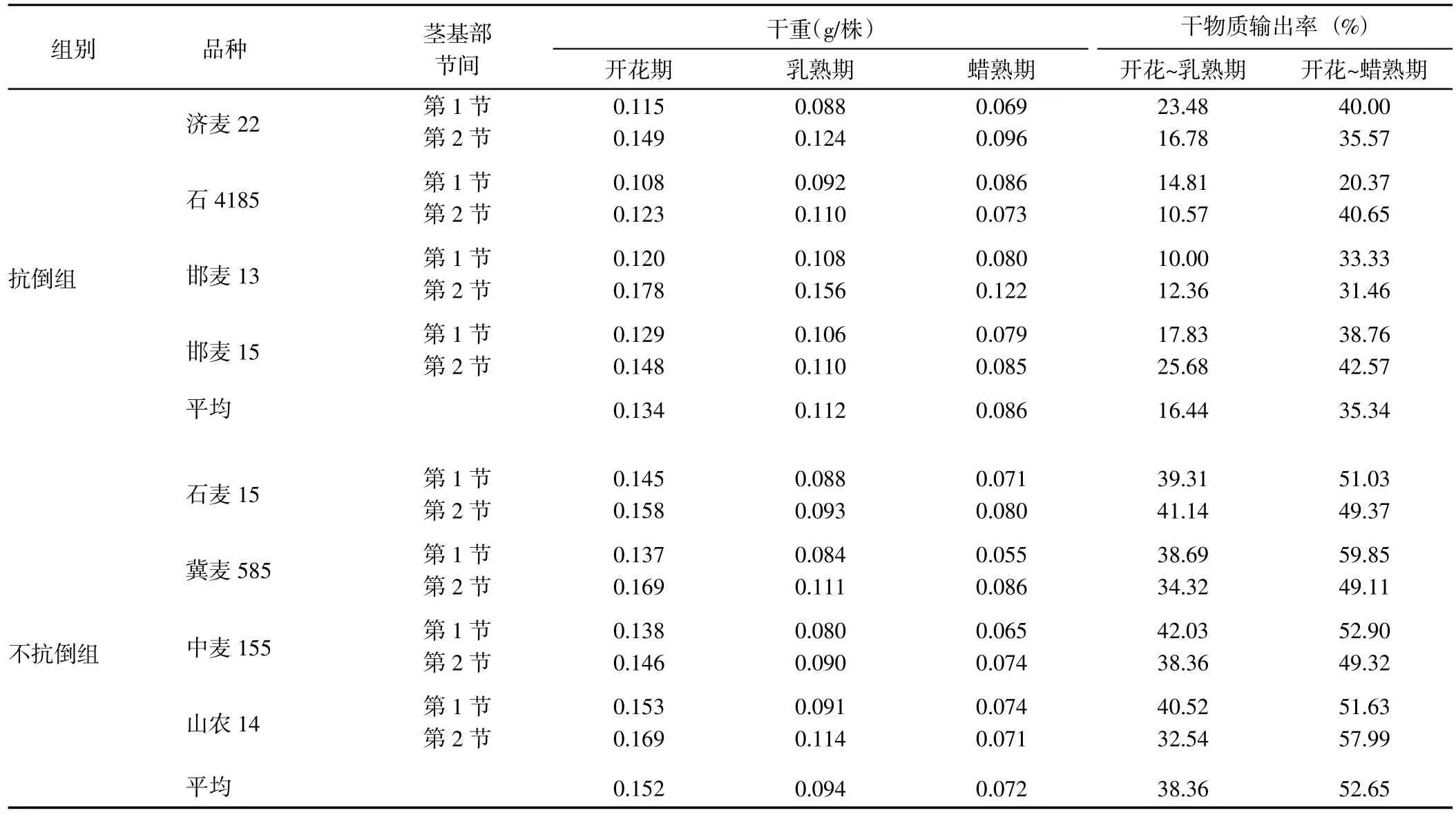

2.5 不同抗倒性品种的茎干物质输出率

不同抗倒组小麦品种不同时期的茎基部节间干重均表现为开花期跃乳熟期跃蜡熟期(表5)。2组品种间开花至乳熟期以及开花至蜡熟期的茎基部第1节和第2节节间干物质输出率存在较大差异,其中,抗倒组品种开花至乳熟期和开花至蜡熟期茎基部节间干物质输出率均较低,田间观察发现完熟期基部节间表现为圆、绿、硬;而不抗倒组品种茎基部节间干物质向穗部转移早、输出量大,这可能是引起植株茎秆倒伏的原因之一。

3 结论与讨论

降低株高有利于提高品种的抗倒性,发挥增产潜力。但植株过矮,易引发生物产量降低、群体光合环境恶化、植株早衰等不良反应,进而限制经济产量的提高[3,8]。本研究结果表明,目前黄淮北部麦区主推小麦品种的株高范围为75.0-86.8 cm,其中,株高为75-80 cm的品种不易发生倒伏。

表5 开花后不同小麦品种的茎基部节间干重变化Table 5 Changes of basal internodes dry weight of different wheat varieties after anthesis

小麦茎秆的抗倒性与小麦的株高构成和茎基部节间特性有关[9,10]。前人研究表明,穗下茎节间长、株高构成指数高,不仅能降低植株重心的高度,增强抗倒伏能力,还能扩大群体对光、气、热资源的利用空间,协调因株高降低而伴随的生长势弱、早衰、熟相差等问题[11];较高的株高构成指数是抗倒伏和合理利用光源的标志[7];茎基部第1节和第2节节间长度之和小于12 cm,茎秆干重大、充实度好的品种,抗倒性好[3,12,13]。本研究结果表明,抗倒组小麦品种的株高构成指数平均值为0.50,大于不抗倒组品种;茎基部第1节和第2节节间长度之和为8.61-10.51 cm,小于不抗倒组品种;茎基部节间充实度高于不抗倒组品种。与前人研究结果相一致。

陈晓光等[12]研究表明,小麦茎秆抗折力从开花期开始逐渐增加,在乳熟期达到最大,之后逐渐下降,成熟期最低。龚邦铎等[14]研究认为,小麦灌浆后期茎秆“绿圆干硬”的品种抗倒性强。谢家琦等[15]研究显示,茎秆基部节间转运的贮藏物质越多,转运时间越早,越容易消弱植株的抗倒性能。本研究结果表明,小麦开花后茎秆干物质开始向穗部转移,开花至乳熟期和开花至蜡熟期茎基部节间干物质输出率低的品种抗倒性强。如,邯麦13开花至乳熟期和开花至蜡熟期的茎干物质输出率均较小,生产实践中该品种在这2个时期的抗倒性均较强;济麦22开花至乳熟期茎干物质输出率低、开花至蜡熟期输出率高,其表现为开花至乳熟期抗倒性强、完熟期抗倒性相对较弱。多年的育种观察和实践证明,通过完熟期小麦茎秆绿色、圆润和坚硬的外观性状,可间接选择出茎基部干物质输出率低的品种。