TF、TFPI-1在PICC导管相关性血栓预测中的作用

,, ,,, ,

随着化疗给药经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheters,PICC)的广泛应用,上肢静脉血栓作为PICC置管后常见并发症受到高度重视。有研究显示:乳腺癌携带PICC多程化疗病人上肢静脉血栓发生率为3.4~3.9%[1-2],无明显临床症状的PICC相关性血栓发生率为45.6%[3]。寻求早期微血栓的诊断及预防方法是减少PICC导管相关性血栓发生的重要举措。组织因子(tissue factor,TF)、组织因子途径抑制物-1(tissue factor pathway inhibitor-1,TFPI-1)是血栓栓塞性疾病的重要标志物,机体通过调节其动态平衡来维持正常的凝血功能[4]。而彩色多普勒超声检查具有安全、无创、便利、快捷、可重复检查等优点[5]。本课题通过探讨TF、TFPI-1对PICC导管相关性血栓的预测能力,以期指导临床实践。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2016年7月—2016年12月在某市三级甲等医院接受PICC置管的女性乳腺癌病人作为研究对象。纳入标准:①年龄18岁~60岁;②首次置入PICC;③一次性置管成功;④能耐受彩超检查;⑤病人自愿参加,签署知情同意书。排除标准:①穿刺部位有感染史、放疗史、外伤史;②有血管外科手术史、上腔静脉综合征史、出血性疾病史、血栓性疾病史;③凝血功能异常;④糖尿病、肾功能不全等。本研究通过伦理委员会论证。根据纳入排除标准,共选取病人60例,年龄25岁~60岁(47.17岁±8.66岁),其中18岁~29岁12例,30岁~44岁22例,45岁~60岁26例;实施乳腺癌根治术3例,乳腺癌改良根治术47例,保留乳房的乳腺癌切除术10例;PICC置管在右侧上肢37例,左侧上肢23例;PICC置管在贵要静脉48例,肘正中静脉9例,头静脉3例;PICC尖端位置在第5肋~第6肋7例,第6肋~第7肋36例,第7肋~第8肋17例。

1.2 方法

1.2.1 标本采集及检测

分别于PICC置管前、置管后3 d、2周及1个月抽取病人清晨空腹血2 mL,放置于抗凝管中;采用3 000 r/min对血液标本进行离心处理,离心时间15 min;离心后,留取上层血浆1 mL置EP管冻存备用,冻存温度为-80 ℃;采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测病人血浆TF、TFPI-1浓度。所有操作均在标准实验室条件下进行。ELISA试剂盒为厦门慧嘉科技生物有限公司生产,试剂盒性能:样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上,批内与批间分别小于9%和11%。

1.2.2 彩色多普勒超声检查

采用GE公司生产的型号为DC-8的彩色多普勒超声机,探头L14-6NE,从PICC穿刺处沿静脉血管走行至近心端进行超声检查,对导管所经静脉(贵要静脉、头静脉、肘正中静脉、腋下静脉、颈内静脉及锁骨下静脉)进行全程探查,观察导管所在静脉有无规整的平行线回声及回声大小、位置、性质和走向,观察静脉是否能压瘪;仔细观察静脉管径大小、有无血流信号、有无实质性低回声、是否有血栓形成及血栓位置、大小和范围等。同时测量病人上臂围,观察局部皮肤有无红肿、疼痛、皮肤温度升高等症状。

1.2.3 静脉血栓诊断标准

于PICC置管前、置管后3 d、2周及1个月给予病人上肢彩色多普勒超声检查,观察是否发生PICC相关性血栓。上肢深静脉血栓诊断标准:①局部临床表现:病人穿刺侧上肢出现肿胀、疼痛、皮肤温度升高、皮肤颜色发绀等症状;②彩色多普勒超声检查:血管腔内有实性回声,血管管腔不能被加压探头压瘪,当出现完全栓塞时病变处不能探及血流信号,而部分栓塞时可见血流充盈缺损。

1.2.4 质量控制

①PICC穿刺及维护:由取得PICC置管资格证的专科护士统一置管,穿刺部位均位于肘部以上;导管护理及维护方法按照统一标准进行。②实验操作:所有操作均由一人在标准实验室条件下进行。③超声操作:研究全程均由同一人进行彩超监测。

1.3 统计学方法

采用SPSS 18.0统计软件进行分析,组间不同时间点之间的计量资料比较采用重复测量方差分析,若Mauchly球行假设不成立(P<0.05),进行多变量方差分析;若Mauchly球行假设成立(P>0.05),进行单因素方差分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同时间点TF、TFPI-1浓度变化

TF、TFPI-1不同时间点浓度采用重复测量方差进行分析,Mauchly球行假设不成立(P<0.05),进行多变量方差分析,结果显示:TF、TFPI-1不同时间点浓度变化差异有统计学意义(P<0.05),TF、TFPI-1浓度随置管时间延长呈逐渐升高趋势,见表1。

表1 不同时间点TF、TFPI-1浓度变化

2.2 彩色多普勒超声检查结果

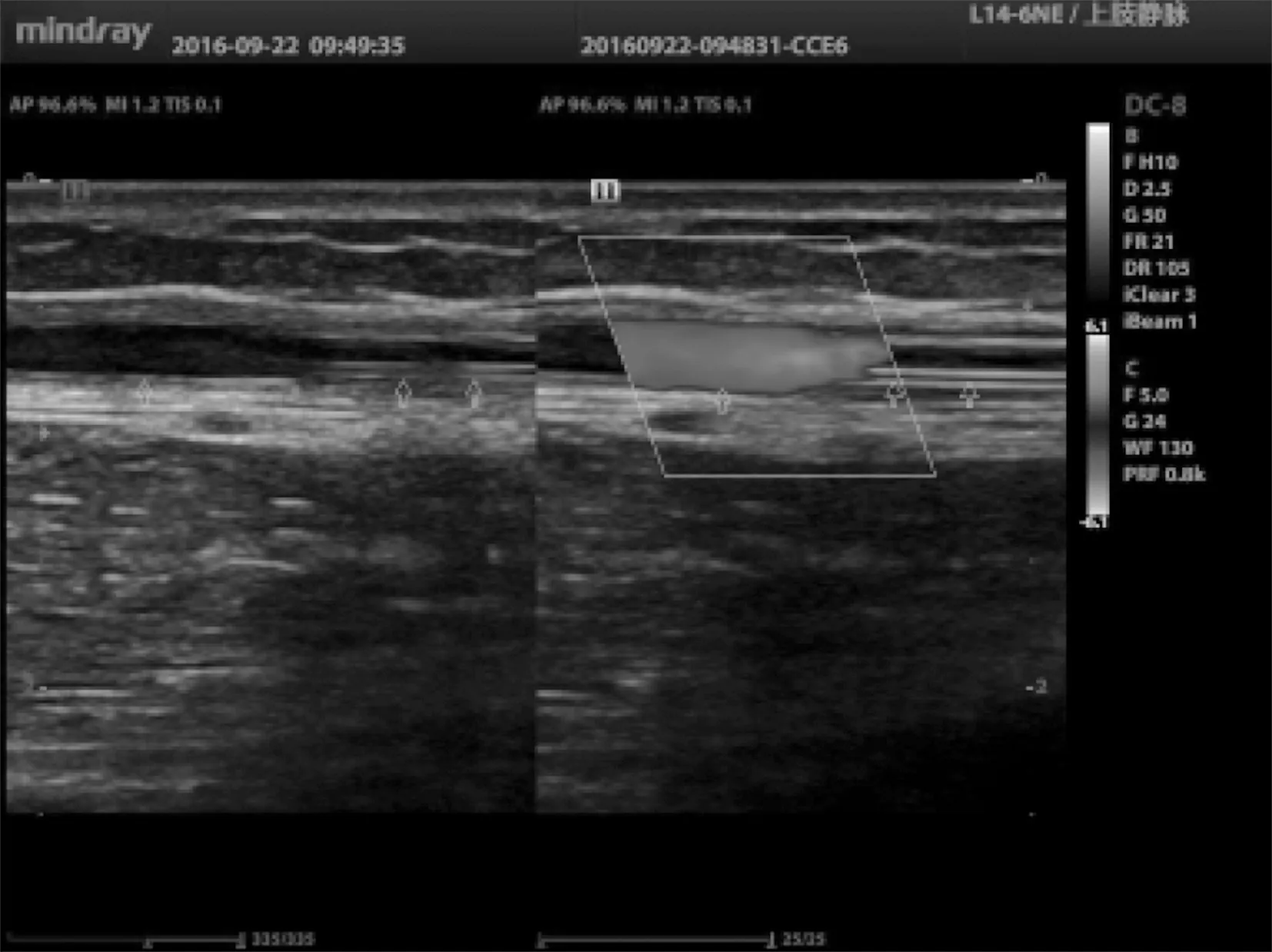

60例病人中,有4例病人出现不同程度上肢血栓的临床症状,穿刺侧上肢出现肿胀、疼痛、皮肤温度升高、皮肤颜色发绀等,但彩超检查显示:血流信号较强,血流通畅,无明显血栓形成。50例病人静脉血流信号较强,静脉通畅,无血栓形成(图1)。6例病人静脉血管管腔内有实性回声,无血流信号,静脉增宽,血管腔不能被加压探头压瘪,有血栓形成(图2)。研究期间,共检查确诊PICC相关性血栓6例(占10%),其中,置管后3 d发生2例,置管后2周发生3例,置管后1个月发生1例。

图1 无血栓形成

图2 血栓形成

3 讨论

血栓是肿瘤病人PICC置管后最严重的并发症,发生主要原因包括手术应激、术后或PICC置管后肢体制动、肿瘤病人本身血凝状态改变等。肿瘤细胞分泌各种促凝因子,使血液处于一种高凝状态[6],在此状态下给予侵入性PICC置管,增加了血栓发生概率。研究表明:肿瘤病人静脉血栓栓塞率高达3%~60%[7],已成为肿瘤病人术后死亡的主要因素。静脉血栓栓塞的发生与血栓低诊断率有关,对乳腺癌术后PICC置管病人加强血栓及血栓标记物的监测,有利于做到PICC相关性血栓的早发现、早诊断、早治疗,从而减少静脉血栓给病人带来的负担和危害。

TF是凝血系统中唯一在细胞表面表达的跨膜糖蛋白,是体内主要外源性凝血途径的启动因子。生理状态下血液中的TF水平极低,但许多病理状态下,TF会受到诱导表达出活性,导致凝血功能紊乱。研究发现:血浆TF水平可间接反映血栓状态,因此,TF水平的检测已在动脉粥样斑块监测中广泛应用[8-9]。而TFPI-1作为内源性抗凝蛋白,是人体的天然抗凝剂,它是目前唯一能生理性抑制TF启动外源性凝血途径的内源性抗凝蛋白,可以通过正反馈调节凝血途径,抑制血栓形成[10],其在抗凝及抑制血管重塑等方面均发挥着重要作用。TF与TFPI-1组成一个平衡系统,病理状态可诱导TF、TFPI-1表达活性,导致凝血功能紊乱,其体内含量增高提示体内凝血功能异常,易引起各种血栓栓塞性疾病[11]。本研究对接受PICC置管的女性乳腺癌病人TF、TFPI-1水平进行监测,结果显示:PICC置管后病人TF、TFPI-1水平与置管前相比提高,差异有统计学意义(P<0.05),与梁良等[12]研究结果一致。可能与化疗药物引起细胞破坏及肿瘤溶解过程中引起细胞因子和促凝分子TF释放有关[13-14]。同时,研究者对彩色多普勒超声血栓检查结果进行研究发现:6例血栓均发生于置管后,且血栓发生时间主要集中在置管后1个月内,与罗蕾等[15]研究结果一致,也与本研究中病人TF、TFPI-1水平变化趋势相一致。提示TF、TFPI-1浓度可作为预测PICC相关性血栓发生的参考指标。

彩色多普勒超声检查能清晰地显示静脉血管的结构、管径的大小、血流速度等[16],对PICC相关性血栓诊断的准确率较高,在临床应用广泛,但彩色多普勒超声只能用于检测和诊断已经形成的血栓,对于微血栓的检测没有意义,具有滞后性。PICC置管后进行血浆TF、TFPI-1浓度监测,根据其变化趋势可进行相应的临床干预,若TF、TFPI-1浓度呈现不断升高的趋势,可采取口服或注射抗凝药物给予提早干预,预防微血栓形成。因此PICC置管后及时实时监测TF、TFPI-1血浆水平具有较高的临床价值。本研究中PICC置管后,4例病人穿刺侧上肢出现肿胀、疼痛、皮肤温度升高、皮肤颜色发绀等临床症状,但经彩色多普勒声检查未发现明显的血栓形成,可能与血栓形成早期未形成明显血栓栓块,在彩超检查时无局部低回声且血流畅通有关,这种现象临床上称为微血栓。微血栓若不及时处理易引起血栓发生。

静脉彩超检查无法检测微血栓形成,所以置管后定期监测血浆TF、TFPI-1十分必要。但目前用于预测肿瘤病人上肢静脉血栓的血浆TF、TFPI-1临界值研究还未见报道,需进一步研究完善。

4 小结

PICC置管后进行血浆TF、TFPI-1浓度监测,根据其变化趋势可指导临床采取预防性治疗措施减少血栓形成。TF、TFPI-1联合彩色多普勒超声检查对预测、诊断PICC导管相关性血栓具有临床意义。