1959—2015年黑龙江省玉米需水量时空分布特征

聂堂哲 张忠学 林彦宇 陈 鹏 孙仲益

(1.东北农业大学水利与土木工程学院,哈尔滨 150030; 2.农业部农业水资源高效利用重点实验室,哈尔滨 150030;3.黑龙江八一农垦大学工程学院,大庆 163319; 4.北海道大学大学院农学院,札幌 060-8589)

0 引言

黑龙江省是我国重要的粮食主产区之一。玉米作为主要的粮食作物,在全省范围内得到广泛种植,且种植面积在逐年增加。截止2015年,其种植面积为7.723×106hm2,占全省农作物种植面积52.2%,产量3.544×107t,占全省粮食产量的56%[1]。但是由于气候变化及各地降雨的空间分布差异,导致玉米水分供需情况时空差异较大[2-4]。准确掌握玉米生育期内有效降雨量、需水量及灌溉需水量时空分布特征,对于合理利用农业水资源、优化田间水分管理和保障粮食安全意义重大[5-6]。

目前,已有很多学者利用Penman-Monteith公式和单作物系数法对区域尺度下不同作物的需水量时空变化开展了大量研究,利用有效降雨量与需水量差值计算作物灌溉需水量来指导农业水分管理在众多研究区内得到了很好的实践[7-12]。但涉及到黑龙江玉米需水量的研究并不多,刘钰等[13]研究表明,东北地区1970—2000年春玉米需水量为200~500 mm,灌溉需水量为10~220 mm,其需水量及灌溉需水量范围太大,难以指导农业生产。高晓容等[2]研究了1961—2010年东北地区玉米生育阶段需水量及旱涝时空变化,其研究区域并未包含黑龙江东部及北部玉米种植区,且仅给出了东北地区玉米生育期内有效降雨量和需水量总体时间变化趋势及黑龙江省玉米各生育期需水量分布,并未涉及有效降雨量、需水量和灌溉需水量空间变化趋势。目前,黑龙江省省区尺度的玉米需水量时空分布特征的研究还不能满足玉米种植面积逐年增长条件下指导农业水资源合理分配及节水高产的要求。

以往研究中,大多将玉米生育期划分为4个阶段进行玉米需水规律的研究[2,6,14],然而黑龙江省受春季低温影响,各地种植日期差异较大,且适宜各积温带的玉米品种不一,各地气候及种植品种差异较大造成玉米各生长阶段持续时间不一[15-16]。若按生育阶段进行分析,不利于水资源分配工作顺利进行,故在本研究中按月进行分析,明确生育期各月有效降雨量、需水量、灌溉需水量及其变化趋势,使结果更具实用性和指导意义。

在黑龙江省气候变化和玉米种植面积不断增加的背景下,本文根据黑龙江省26个气象站1959—2015年的逐日气象资料及14个农业气象观测站1991—2008年的玉米生育期观测资料计算玉米生育期内各月有效降雨量、需水量、灌溉需水量及三者气候倾向率并绘制相应的分布图,选取各积温区典型站进行分析,旨在为黑龙江省合理分配灌溉水资源和制定区域灌溉制度提供依据。

1 材料和方法

1.1 数据来源

由于黑龙江省内各气象站建站年代不同,本着数据时间序列尽可能长、入选站点尽可能多的原则,选取黑龙江省26个站点1959—2015年的逐日气象资料,包括:最高气温、最低气温、平均相对湿度、风速、日照、降雨量以及各站的经纬度、海拔高度等信息以及14个农业气象观测站1991—2008年的玉米生育期观测资料。以上资料均来自于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/site/index.html)。图1为研究区域及站点分布情况,根据黑龙江省农业委员会发布的《黑龙江省农作物品种积温区划图》[17]和《黑龙江省2015年主要粮食作物优质高产品种区域布局规划》[18],第6积温带不适合玉米种植,故第6积温带非本文研究区域。

1.2 玉米生育期划分

FAO-56将作物生育期划分为:生长初期(Lini)即从播种到作物地面覆盖率大约10%,快速发育期(Ldev)即从地面覆盖率10%到充分覆盖,生长中期(Lmid)即从充分覆盖到成熟期开始,生长后期(Llate)即从叶片开始变黄到成熟或收获[19]。本文将玉米整个生育期划分为4个阶段:播种-七叶期(Lini)、七叶期-抽雄期(Ldev)、抽雄期-乳熟期(Lmid)、乳熟期-成熟期(Llate)。根据黑龙江省14个农业气象观测站1991—2008年玉米生育期观测资料,假定研究时段内玉米品种不发生变化,确定了玉米播种日期和各生育阶段平均天数,对于没有生育期观测资料的气象站,选取其临近的并与其在同一积温区内的农业气象观测站数据作为计算依据,如表1所示。

1.3 测定指标与方法

1.3.1有效降雨量

有效降雨量采用美国农业部土壤保持局推荐的方法计算[20],公式为

(1)

式中Pe——有效降雨量,mmP——降雨量,mm

1.3.2玉米需水量

玉米需水量采用FAO推荐的单作物系数法进行逐日计算[19],玉米生育期内总需水量及各月需水量由生育期内逐日需水量累加得出,根据玉米不同生长阶段的作物系数可以计算得到玉米需水量,公式为

ETc=KcET0

(2)

式中ETc——逐日作物需水量,mm

Kc——作物系数

ET0——逐日参考作物蒸散量,mm

根据FAO-56的推荐,在最小相对湿度为45%、平均风速为2 m/s、无水分胁迫、管理水平较高条件下玉米的作物系数Kcini、Kcmid和Kcend分别取值为0.30、1.20和0.35。本文对Kcmid进行修正,由于黑龙江省春季降雨频率较低、降雨量较少、大气蒸发频率较弱,故对Kcini未进行修正。根据FAO-56当Kcend<0.45时,对Kcend值不做修正。对Kcmid进行修正公式为

(3)

式中Kcmid(tab)——FAO-56中推荐的作物系数值

u2——生长中期2 m高度处日平均风速,m/s

RHmin——生长中期日最小相对湿度的平均值,%

h——生长中期作物的平均高度,m

利用FAO推荐的Penman-Monteith方法计算参考作物蒸散量(ET0),其计算公式为

(4)

式中Rn——作物表面净辐射量,MJ/(m2·d)

G——土壤热通量密度,MJ/(m2·d)

T——2 m高处的日平均空气温度,℃

es——饱和水汽压,kPa

ea——实际水汽压,kPa

Δ——饱和水汽压与温度关系曲线斜率,kPa/K

γ——湿度计常数,kPa/K

1.3.3灌溉需水量

对于旱田作物,各月灌溉需水量等于该月ETc与Pe的差值,若该月内Pe大于ETc,则不需要灌溉。生育期内总灌溉需水量等于各月灌溉需水量之和,公式为

(5)

(6)

式中n——生育期内各月天数,d

Irm——生育期内第m个月灌溉需水量,mm

Ira——生育期内总灌溉需水量,mm

1.3.4气候倾向率

采用最小二乘法,将气象要素变化趋势用一次线性方程表示,即

i=at+b

(7)

t——对应年份

a、b——回归系数

10a称为气候倾向率,表示气象要素每10 a的变化速率。其正值表示对应气象要素呈增加趋势,负值表示呈减少趋势。

1.3.5ETc与Pe的耦合度

ETc与Pe的耦合度指作物生长期内,Pe满足ETc的程度。计算式为

(8)

式中λi——第i时段的耦合度

Pi——第i时段内的有效降雨量,mm

ETci——第i时段内作物需水量,mm

1.3.6趋势检验和突变检验

Mann-Kendall趋势检验作为一种非参数统计检验方法,能够很好地揭示时间序列的变化趋势,对于非正态分布的气象数据,具有更加突出的适应性。其统计变量Z的正负表示数据变化趋势,Z的绝对值在大于等于1.64、2.32和2.56时,分别表示通过可信度为95%、99%和99.9%的显著性检验,本文利用此方法对玉米生育期内Pe、ETc及Ir变化趋势进行检验。Mann-Kendall突变检验通过计算UFk和UBk两个统计量并绘制其曲线图,可分析得到数据序列的变化趋势和突变点。利用滑动t检验法[21]、Yamamoto法[22]和Mann-Kendall突变检验[23]分别对多年玉米生育期内Pe、ETc及Ir进行突变检验。

1.4 数据处理

利用CROPWAT 8.0软件进行黑龙江省26个气象站Pe、ETc及Ir的计算,利用Matlab 2004b计算气候倾向率,并进行Mann-Kendall趋势检验和突变检验,利用Arcmap 10.2工具箱的空间分析功能对Pe、ETc及Ir进行空间插值并作图。

2 结果与分析

2.1 玉米生育期有效降雨量变化趋势

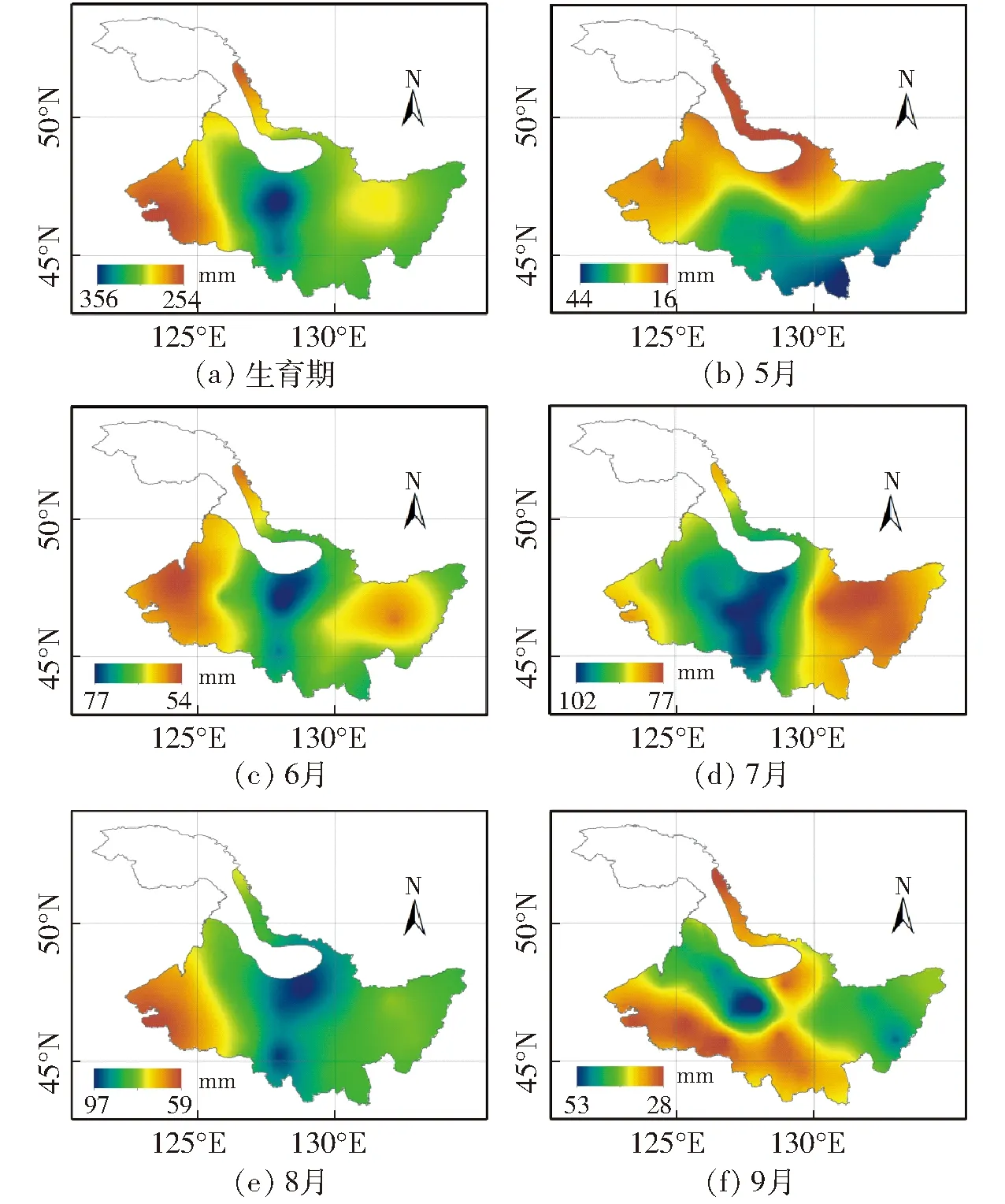

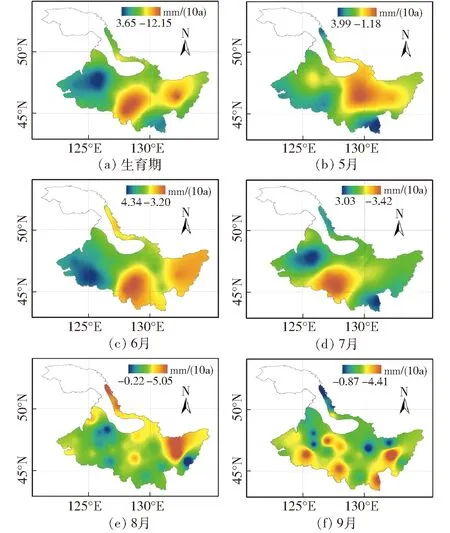

1959—2015年研究区内玉米生育期内年均Pe及其气候倾向率空间分布情况如图2和图3所示。由图2a可知,玉米生育期年均Pe为254~356 mm,平均值为302 mm。Pe自西向东总体表现为先增大后减小的趋势,高值区主要分布在伊春、海伦、铁力、绥化和尚志一带,其平均Pe均大于320 mm,铁力站的平均Pe最大。低值区在泰来、齐齐哈尔、富裕和呼玛一带,平均Pe小于270 mm。由图3a可知,玉米生育期Pe气候倾向率为-12.15~3.65 mm/(10 a),平均值为-3.20 mm/(10 a),总体表现为下降趋势。除西部的齐齐哈尔、克山、富裕、明水和南部的绥芬河外,其他21个气象站的Pe均表现为下降趋势。其中,通河、尚志和宝清Pe下降趋势分别通过了α=0.001、α=0.01和α=0.05显著性检验。

图2 1959—2015年有效降雨量空间分布Fig.2 Spatial distributions of Pe in 1959—2015

1959—2015年研究区内玉米生育期内各月Pe的空间分布如图2b~2f所示,5月年均Pe为16~44 mm,平均值为28 mm,自北向南呈递减趋势分布;6月年均Pe为54~77 mm,平均值为64 mm;7月年均Pe为77~102 mm,平均值为91 mm;8月年均Pe为59~97 mm,平均值为80 mm,6、7、8月年均Pe均自西向东呈先增大后减小分布趋势;9月Pe为28~53 mm,平均值为39 mm,总体呈现中部较大、北部和南部较小的分布趋势。通过比较5—9月年均Pe,各月Pe由大到小依次为:7月、8月、6月、9月、5月。从时间上看,生育期内有效降雨量呈先增大后减小的趋势,有效降雨主要集中在7、8月,两月之和为171 mm,占玉米生育期平均Pe总量的56.62%。各月高低值在空间上存在较大差异,6、7、8月Pe均呈现为中部大于东部和西部,5、9月的Pe南北差异较大。Pe高值区主要集中在研究区中部,不同月份的低值区分布位置不同。

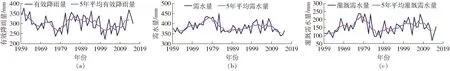

图4 1959—2015年玉米生育期内研究区年均有效降雨量、需水量和灌溉需水量变化趋势Fig.4 Changing trends of Pe, ETc and Ir average value in each year during maize growth period in study area during 1959—2015

各月Pe气候倾向率的空间分布情况如图3b~3f所示。研究区域内5月Pe气候倾向率为-1.18~3.99 mm/(10 a),平均值为1.45 mm/(10 a),研究区内21个气象站Pe呈上升趋势,7.69%的站点通过α=0.05的显著性检验;6月Pe气候倾向率为-3.20~4.34 mm/(10 a),平均值为0.46 mm/(10 a),Pe气候倾向率零值线位于嫩江、北安、海伦、绥化和哈尔滨一线,此线以西的17个气象站呈上升趋势,占研究区总站数的65.38%,安达和通河分别在α=0.05水平上显著上升和下降;7月Pe气候倾向率为-3.42~3.03 mm/(10 a),平均值-0.26 mm/(10 a),中部和西南部地区气候倾向率小于零,绥芬河地区Pe在0.05水平上显著上升,绥化和尚志两地Pe在0.05水平上显著下降;8月Pe气候倾向率为-5.05~-0.22 mm/(10 a),平均值-2.49 mm/(10 a),东部地区Pe下降幅度较大,有15.38%的站点在0.05水平上显著下降;9月Pe气候倾向率为-4.41~-0.87 mm/(10 a),平均值为-2.37 mm/(10 a),南部地区Pe下降幅度较大,34.62%的站点在α=0.05水平上显著下降。总体来看,5月和6月平均Pe呈增长趋势,7月呈小幅减小趋势,9月和8月减小幅度较大。

图3 1959—2015年有效降雨量气候倾向率空间分布Fig.3 Spatial distributions of Pe climatic tendency in 1959—2015

利用3种突变检验方法分析得到,玉米生育期内Pe突变发生点在1964年和1975年,由图4a可知,两点突变后均呈增加趋势,Mann-Kendall突变检验显示,1967—1972年和1976—1983年时间段内Pe在0.05水平上显著下降,这是由于这个时间段内平均Pe较小,总体表现为下降趋势(图略)。

2.2 玉米生育期需水量变化趋势

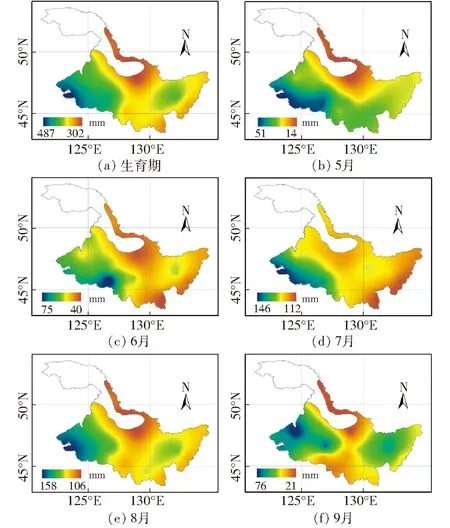

1959—2015年研究区内玉米ETc及其气候倾向率空间分布情况如图5、6所示。由图5a、6a可知,年均ETc在302~487 mm范围内,平均值383 mm,自西向东总体表现为先减小后增大的分布趋势,玉米ETc高值中心主要分布在研究区西部。除北部呼玛、黑河和孙吴地区外,ETc的这种分布趋势与Pe的分布相反,即Pe较少的地方,玉米ETc反而较多。ETc气候倾向率在-12.94~4.04 mm/(10 a)范围内,其平均值为-2.43 mm/(10 a),ETc总体表现为下降趋势。研究区内有18个气象站的ETc气候倾向率小于零,占总气象站数的69.23%。其中安达和哈尔滨的ETc减小趋势通过了α=0.001的显著性检验,明水的ETc减小趋势通过了α=0.01的显著性检验,虎林和嫩江ETc增加趋势通过了α=0.05的显著性检验,克山、绥芬河、绥化、泰来和伊春ETc减小趋势通过了α=0.05的显著性检验。

图5 1959—2015年需水量空间分布Fig.5 Spatial distributions of ETc during 1959—2015

图6 1959—2015年需水量气候倾向率空间分布Fig.6 Spatial distributions of ETc climatic tendency during 1959—2015

1959—2015年研究区内玉米生育期内玉米各月ETc的空间分布如图5b~5f,5月年均ETc为14~51 mm,平均值为31 mm,自北向南呈逐渐增加。这种分布主要是由于各地玉米播种时间的差异造成的,研究区内西南部地区播种时间在5月7日前,而北部地区播种时间则在5月20日后;6月玉米年均ETc在40~75 mm范围内,平均值为52 mm;7月玉米年均ETc为112~146 mm,平均值为124 mm,6、7月ETc自西向东呈逐渐减小的趋势;8月ETc范围为106~158 mm,平均值为128 mm;9月ETc为21~76 mm,平均值为46 mm,8、9月ETc自西向东呈先减小再增大的分布趋势。各月ETc平均值由大到小依次为:8月、7月、6月、9月、5月,从时间上看,玉米生育期内ETc呈先增大后减小趋势,需水高峰期主要为7月和8月,两月之和为252 mm,占玉米生育期平均ETc总量的65.80%。从ETc空间分布情况看,各月ETc低值区主要分布在北部地区,而随着玉米的生长,ETc高值区由西南部逐渐向西北移动。

各月ETc的气候倾向率空间分布如图6b~6f。5月玉米ETc气候倾向率在-1.98~0.36 mm/(10 a)范围内,平均值为-0.6 mm/(10 a),有23个气象站气候倾向率小于零,研究区50%的站点通过了0.05显著性检验;6月玉米ETc气候倾向率为-1.39~0.65 mm/(10 a),平均值为-0.17 mm/(10 a),气候倾向率自西向东由负值逐渐转变成正值,气候倾向率零值线在伊春、铁力和尚志一线上,11.54%的站点在α=0.05水平上显著减小;7月ETc气候倾向率为-4.84~0.84 mm/(10 a),平均值为-1.43 mm/(10 a),呈减小趋势的气象站占研究区总站数的84.61%,其中23.08%的站点通过了0.05的显著性检验;8月ETc气候倾向率范围在-2.91~0.72 mm/(10 a),平均值为-0.42 mm/(10 a),研究区中部和西部地区气候倾向率为负值,其他地区为正值,只有安达站在α=0.05水平上显著减小。9月ETc气候倾向率为-0.78~1.75 mm/(10 a),平均值为0.28 mm/(10 a),中部和西南部地区为负值,其他地区为正值,19.23%的站点在α=0.05水平上显著增加。各月ETc气候倾向率平均值由大到小依次为:9月、6月、8月、5月、7月,除9月外,各月ETc总体呈减小趋势,7月减小幅度较大。从空间上看,各月ETc气候倾向率低值区主要分布在西南部地区,各月高值区分布位置不同。

利用滑动t检验法、Yamamoto法对玉米生育期内ETc进行突变检验,发现突变点在1975年和1983年,而Mann-Kendall突变检验未检验出明显的突变点(图略)。由图4b可知,1975年以后5年平均ETc由增加转为减小趋势,这与同年Pe突变变化趋势正好相反,1983年后玉米ETc表现为增加趋势。Mann-Kendall突变检验则显示1972—1980年玉米需水量呈显著增加趋势。

2.3 玉米生育期灌溉需水量变化趋势

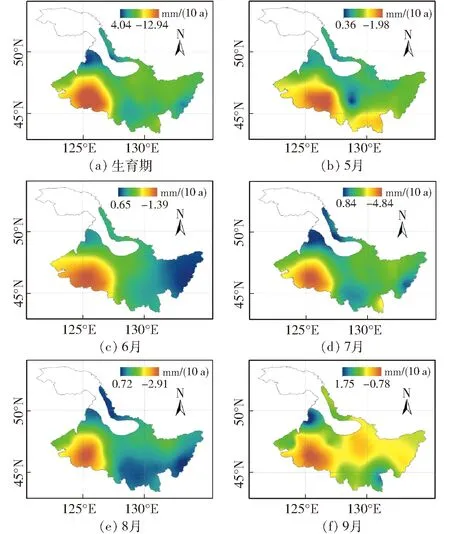

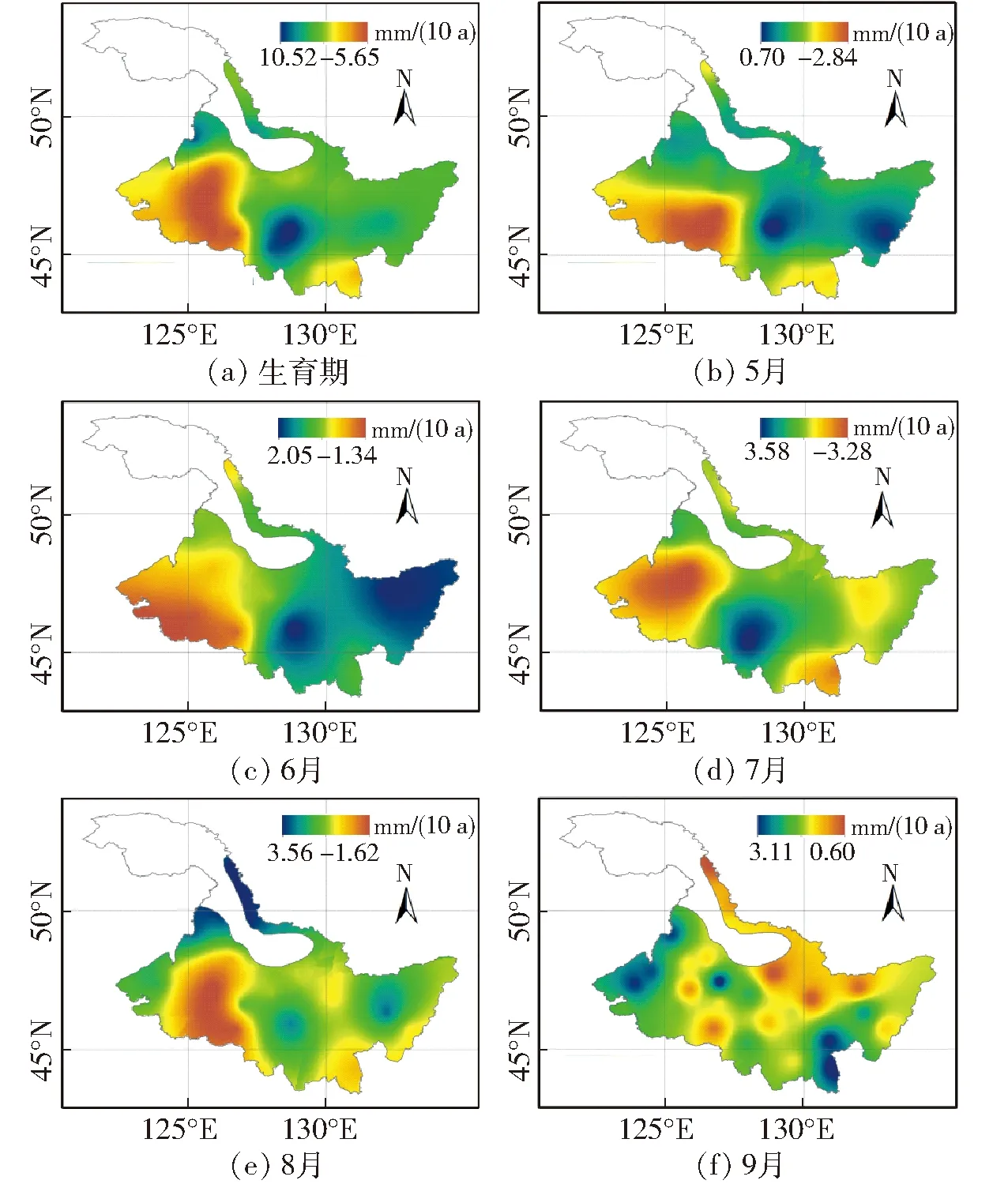

1959—2015年研究区内玉米生育期Ir及其气候倾向率空间分布情况如图7、8所示。由图7a可知,黑龙江省玉米生育期内年均Ir在79~274 mm范围内,平均值为153 mm,其分布与ETc分布相似,均为自西向东呈先减小后增大的分布趋势,Ir>200 mm的高值区主要分布在西部,低值区(小于120 mm)主要分布在呼玛、孙吴、铁力和尚志一线上。由图8a可知,玉米生育期Ir气候倾向率在-5.65~10.52 mm/(10 a)范围内,平均值为2.09 mm/(10 a),总体表现为增加趋势。研究区内18个气象站气候倾向率为正值,占总气象站数的69.23%,其中通河Ir在α=0.01水平上显著增加,鸡西、嫩江、尚志、孙吴在α=0.05水平上显著性增加。

图7 1959—2015年灌溉需水量空间分布Fig.7 Spatial distributions of Ir during 1959—2015

图8 1959—2015年灌溉需水量气候倾向率空间分布Fig.8 Spatial distributions of Ir climatic tendency during 1959—2015

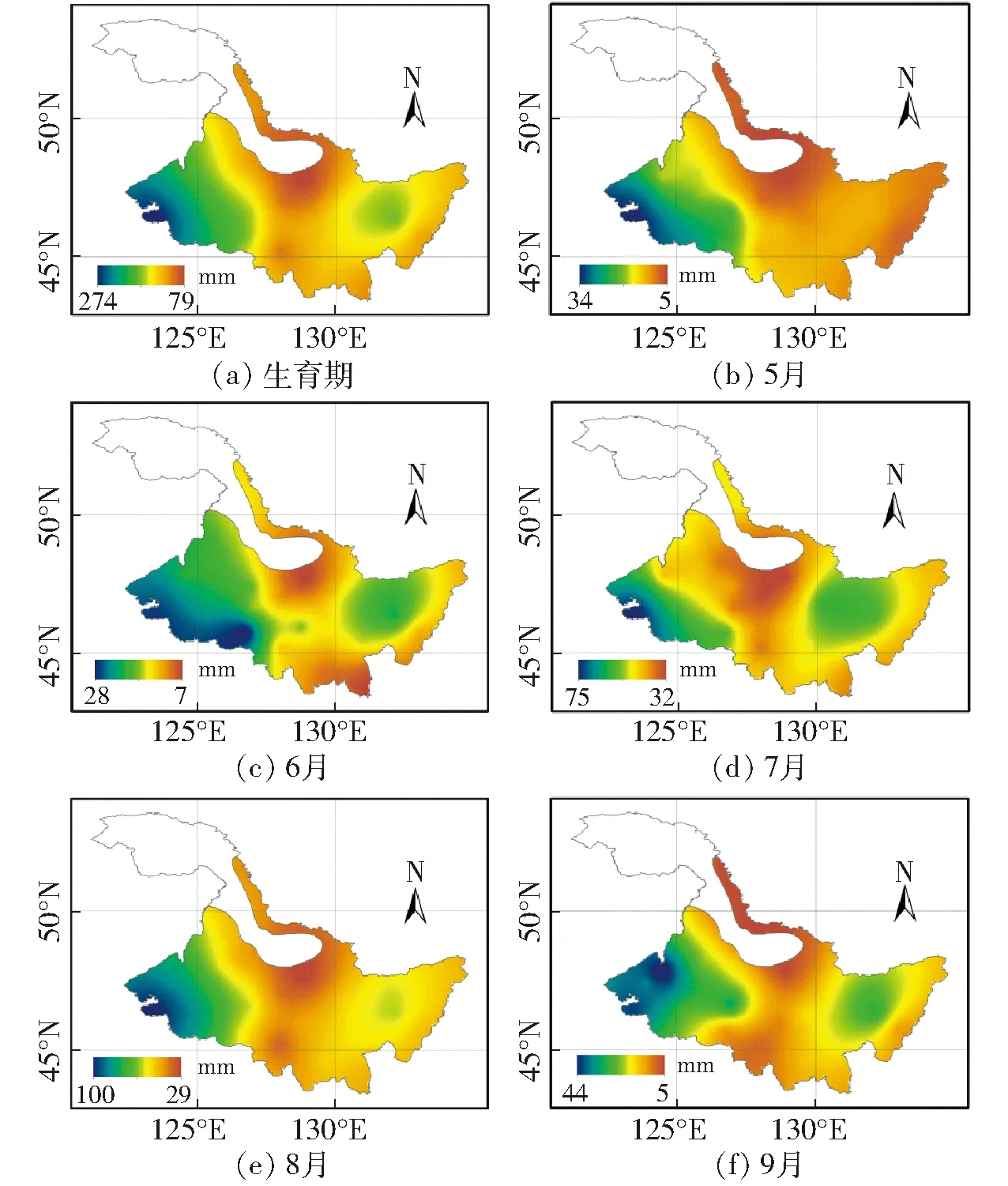

1959—2015年研究区内玉米生育期内玉米各月Ir的空间分布如图7b~7f。5月玉米年均Ir在5~34 mm范围内,平均值为14 mm,自西南向东北呈逐渐减小的趋势分布;6月玉米年均Ir在7~28 mm范围内,平均值为17 mm;7月玉米年均Ir在32~75 mm范围内,平均值为47 mm;8月玉米年均Ir在29~100 mm范围内,平均值为56 mm;9月玉米Ir在5~44 mm范围内,平均值为20 mm。6、7、8、9月年均Ir分布趋势与生育期内ETc相同,呈自西向东先减小后增大趋势。各月Ir平均值由小到大依次为:8月、7月、9月、6月、5月。从时间上看,研究区内玉米Ir从5月到8月呈逐渐增加趋势,9月有所降低。Ir高峰主要集中在7月和8月,其值为103 mm,占平均灌溉总量的66.88%。从空间上看,各月的Ir低值区主要分布在研究区的北部、中部和南部地区,高值区分布在西部地区,这与生育期内各月ETc分布相同。

各月Ir气候倾向率空间分布如图8b~8f所示。5月Ir气候倾向率在-2.84~0.70 mm/(10 a)范围内,平均值为-0.89 mm/(10 a),Ir总体呈减小趋势,研究区内84.62%的气象站Ir气候倾向率均小于零,26.92%的气象站通过了α=0.05的显著性检验;6月Ir气候倾向率在-1.34~2.05 mm/(10 a)范围内,平均值为0.47 mm/(10 a),气候倾向率自西向东呈增加趋势,11.54%的气象站在α=0.05水平上显著增大;7月玉米Ir气候倾向率在-3.28~3.58 mm/(10 a)范围内,平均值为-0.27 mm/(10 a),西部地区Ir下降趋势较大,中部地区上升的趋势较大,尚志和克山的Ir分别在α=0.05水平上显著增加和减小。8月玉米Ir气候倾向率在-1.62~3.56 mm/(10 a)范围内,平均值为1.08 mm/(10 a),Ir总体表现为增加趋势。80.77%气象站的Ir气候倾向率大于零,其中黑河站的Ir在α=0.05水平上显著增加。9月玉米Ir气候倾向率在0.60~3.11 mm/(10 a)范围内,平均值为1.70 mm/(10 a),研究区内各站Ir均呈增大趋势,其中30.77%的气象站在α=0.05水平上显著增加。各月Ir气候倾向率平均值由大到小依次为:9月、8月、6月、7月、5月,5、7月Ir小幅减小,8、9月Ir增加的幅度较大。从空间上看,研究区各月Ir高值区主要分布在中部,低值区主要分布在西部。

通过滑动t检验法和Yamamoto法对玉米生育期内Ir进行突变检验(图略),其突变点在1967年、1975年和1983年,1967年和1975年以后Ir均表现为减小趋势,而在1983年由减小转变为增大趋势,1975和1983年与ETc出现突变的年份相同,由图4c可知,各年Ir与ETc的变化趋势相同。

2.4 玉米生育期有效降雨量、需水量和灌溉需水量之间的关系

由图2、5、7可知,生育期内Pe由大到小总体呈中部、东部、西部的分布趋势,而ETc和Ir与Pe则相反,由大到小均呈西部、东部、中部的分布趋势,这与Pe和Ir的互补关系有关,Pe和ETc空间上不均匀的分布致使各气象站多年平均Ir的极差较大,为195 mm。6月、7月和8月Pe、ETc和Ir的分布情况与其生育期分布大致相同。5月Pe主要集中在东南部,而由于玉米种植日期的不同,ETc主要集中在西北部,致使Ir西部大于东部。9月由于西部成熟期较晚,导致西部Ir较大,南部和北部Pe和ETc均较小,故Ir较小。

由图3、6、8可知,玉米生育期内Pe西部小幅增加,中部和东部大幅减小,这使得西部Pe的不足得到缓解,减小了全省Pe的极差,但ETc中部和东部地区减小较小,北部地区小幅增加,导致除西部地区外的其他地区Ir的增加,特别是通河、尚志、嫩江、孙吴地区Ir增加显著。5—9月研究区内ETc气候倾向率大致表现为自西向东由负值逐渐变为正值,5—7月Pe东部呈增加趋势,而中部和西部呈减小趋势,故Ir东部呈减小趋势,中部和西部呈增加趋势。而8月和9月Pe的整体下降导致整个研究区内Ir呈整体上升趋势。

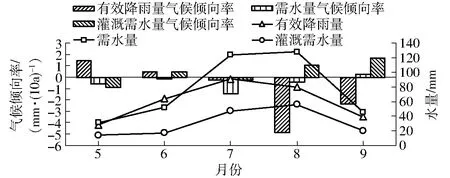

图9为研究区内玉米生育期内各月Pe、ETc和Ir平均值变化趋势,Pe、ETc和Ir变化趋势大致相同,均呈先增大后减小趋势,7月和8月达到高峰。玉米ETc在8月达到最大值,而Pe最大值出现在7月,这导致了8月Ir大于7月。5月和9月的Pe、ETc和Ir较低。除6月外,各月Pe、ETc和Ir由大到小均表现为ETc、Pe、Ir。6月Pe大于ETc,降雨供应充足,故Ir值较小。5、6月的Pe气候倾向率为正值,ETc气候倾向率为负值,使Ir呈减小趋势。7月Pe减小的幅度小于ETc的减小幅度,故Ir呈小幅减小趋势,8月和9月Pe大幅减小,而玉米ETc增减幅度较小,导致8月和9月Ir增加。这说明,研究区近57年玉米抽雄期前的水分亏缺有所缓解,而抽雄期以后的缺水呈增加趋势。

图9 研究区玉米生育期内有效降雨量、需水量和灌溉需水量各月平均值变化趋势Fig.9 Changing trends of Pe, ETc and Ir average value in each month during maize growth period in study area

2.5 典型气象站玉米需水变化特征

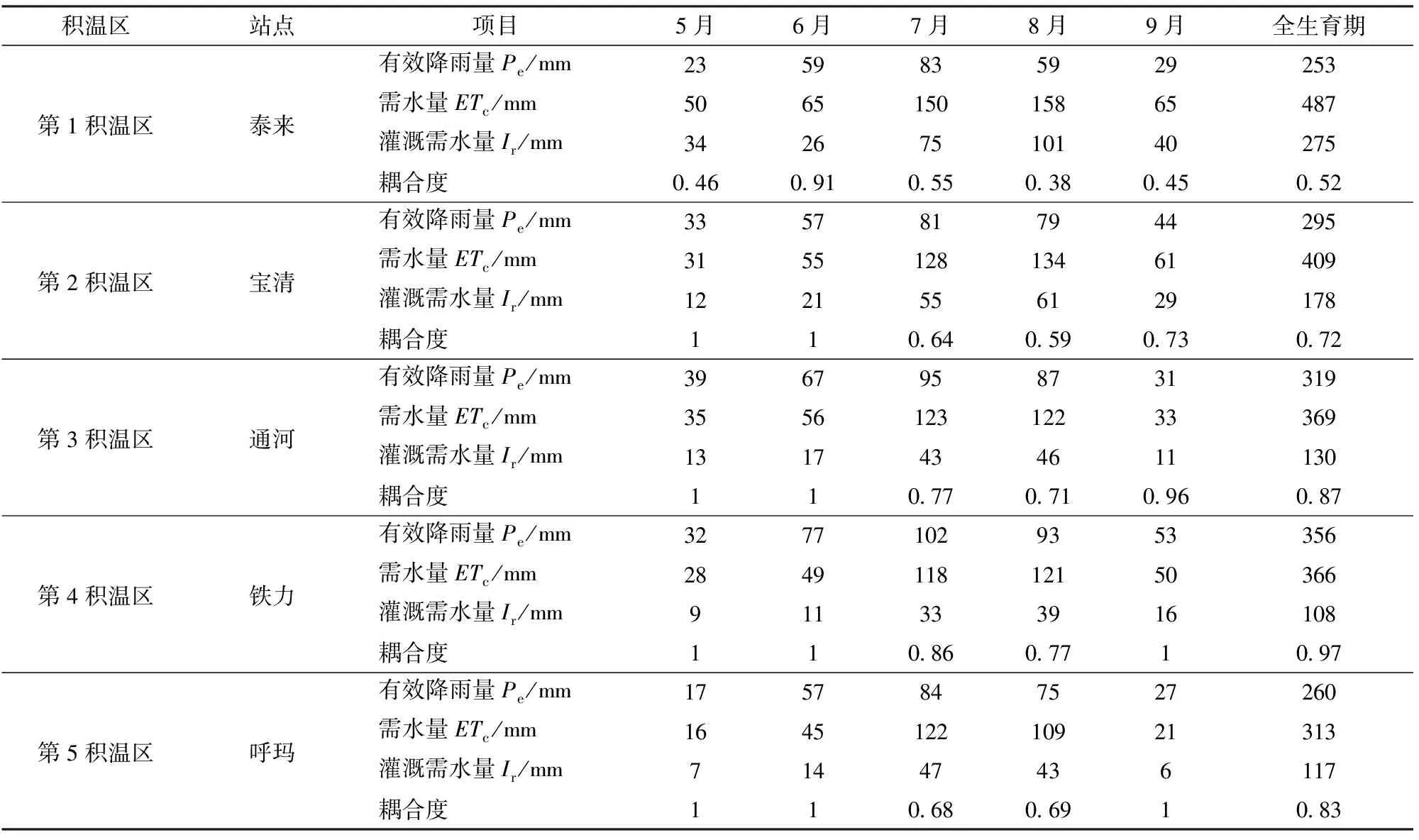

为了更好比较研究区玉米生育期内Pe、ETc及两者的耦合度情况,在研究区内各积温区选取具有代表性的典型气象站点进行分析比较,其中泰来、宝清和呼玛分别分布在研究区的西部、东部和北部,铁力和通河分布在中部。

由表2可知,玉米生育期内ETc和Ir由大到小分别为:泰来、宝清、通河、铁力、呼玛,ETc和Ir都随着积温增加而增加。除呼玛外,各积温区的Pe由大到小分别为:铁力、通河、宝清、泰来,与ETc的大小顺序相反,导致除第5积温区外玉米ETc和Pe的耦合度随着积温的增加而越来越小,第1到第4积温区的ETc和Pe的耦合度分别为0.52、0.72、0.87、0.97,而呼玛耦合度为0.83,各积温区均存在水分亏缺,第1积温区(西部地区)水分亏缺较为严重,第4积温区(中部地区)水分亏缺最轻。

由于降雨在时间上分布不均,第2积温区到第5积温区5、6月Pe大于ETc,ETc和Pe的耦合度为1。而第1积温区5月ETc和Pe的耦合度为0.46,水分亏缺严重。各气象站7、8月Pe均小于ETc,ETc和Pe的耦合度小于1,除第5积温区外,均表现为7月的耦合度大于8月,且积温越大耦合度越小,与全生育期规律相同。9月,第4和第5积温区ETc和Pe的耦合度为1,其他地区积温越大耦合度越小。

3 讨论

《中国主要农作物需水量等值线图研究》[24]指出,黑龙江省17个县1961—1980年玉米ETc平均值为427 mm,缺水量平均值为103 mm,而在本研究的计算中1961—1980全省玉米ETc平均值为394 mm,低于前者7.73%,缺水量平均值为101 mm,低于前者1.94%,这主要是因为前者在计算时全生育期内各站作物系数Kc取值均为0.8,而本研究则根据玉米不同生长阶段对Kc进行划分并校正,增加了计算的准确性。在估算Pe时本文采用美国农业部土壤保持局推荐方法,而前者采用经验系数法,两种方法的计算结果在黑龙江省表现得差异较小。高晓容等[2]的研究表明,1961—2010年东北地区玉米ETc气候倾向率为1.2 mm/(10 a),Lini、Ldev、Lmid和Llate分别为1.0、-1.3、-1.0、0.1 mm/(10 a),Pe全生育期、Lini、Ldev、Lmid和Llate为-4.6、1.3、-0.6、-1.2、-4.1 mm/(10 a),本研究1959—2015年黑龙江玉米ETc全生育期和5—9月气候倾向率分别为-2.43、-0.6、-0.17、-1.43、-0.42、0.28 mm/(10 a),Pe全生育期和5—9月气候倾向率分别为-3.2、1.45、0.46、-0.26、-2.49、-2.37 mm/(10 a),两研究结果相似,说明黑龙江省玉米生育期内Pe和ETc与东北地区变化趋势相似,但生育期ETc下降总体比东北地区快,且黑龙江省玉米生长前期ETc呈降低趋势,与东北地区总体趋势相反。Pe下降趋势总体较东北地区慢,玉米生长中期下降幅度比东北地区总体趋势下降幅度大。

表2 研究区典型气象站Ir、ETc、Pe及两者耦合度Tab.2 Ir, ETc, Pe and their coupling coefficients of typical stations in study area

研究表明,近50年的气温上升使黑龙江省玉米播种日期提前,作物生长季的总积温增加,生长期延长,种植边界呈北移东扩趋势。为了实现热量资源的有效利用和产量的提升,新品种大量涌现,耕作措施发生了改变,早熟品种逐步被中晚熟品种代替,紧凑型玉米品种也被广泛种植[25-26]。玉米熟期类型的改变增加了研究区玉米生育期长度和叶片数[27],导致玉米ETc增加。玉米密植会提高群体叶面积,增加植株与环境的水汽交换,增加玉米ETc[28]。本研究通过控制研究区各地玉米播种时期和各生长阶段持续天数,在一定程度上减小了不同地区由于品种不同导致的玉米植株性状的差异,从而有效减小由各地品种差异对需水量分布状况的影响。但用1991—2008年玉米生育期观测资料均值计算1959—2015年时段ETc可能会高估了研究区前30年的玉米ETc,因此研究时段内研究区实际玉米ETc的下降趋势可能缓于本文的结果,Ir的增加趋势也会更明显。

本文研究指出,黑龙江省玉米生育期内Pe和ETc总体呈下降趋势,但Pe的下降幅度大于ETc下降幅度,使得玉米灌溉需水形势愈发严峻。黑龙江省西部地区是玉米ETc的高值区也是Pe的低值区,但该地区Pe和ETc的增加和减小趋势最为明显,在一定程度上缓解了玉米的灌溉需水形势。中部和东部地区Pe呈减小趋势,ETc呈增加趋势,导致中部和东部地区灌溉需求加大。但总体来看,西部Ir仍大于其他地区。黑龙江地区春旱较为严重,但本研究表明5月Pe呈增加趋势,ETc呈减小趋势,春旱在一定程度上得到缓解。7、8月灌溉需水量较大,8、9月Pe大幅下降,而ETc波动不大,Ir增加趋势加大,因此全省应注重玉米7月和8月(特别是8月)的适时补充灌溉,在水资源短缺的地区实行非充分灌溉或喷灌、膜下滴灌等农业节水措施,有利于提高水分利用效率,保障高产、稳产。

4 结论

(1) 1959—2015年黑龙江省玉米生育期年均Pe为254~356 mm,平均值为302 mm。各月及全生育期自西向东总体表现为先增大后减小的趋势,中部地区Pe较大。气候倾向率为-12.15~3.65 mm/(10 a),平均值为-3.20 mm/(10 a),总体表现为下降趋势,但西部地区呈增加趋势。Pe主要集中在7、8月,5、6月Pe呈增长趋势,7月以后呈减小趋势,且下降幅度越来越大。

(2) 1959—2015年黑龙江省玉米生育期年平均ETc为302~487 mm,平均值为383 mm。其分布趋势与Pe相反,各月及全生育期自西向东总体表现为先减小后增大的分布趋势,东部地区ETc较大,中部ETc较小。气候倾向率为-12.94~4.04 mm/(10 a),平均值为-2.43 mm/(10 a),总体表现为下降趋势,西南地区ETc严重下降。玉米需水高峰主要集中在7、8月,但7月ETc下降幅度较大。

(3) 1959—2015年黑龙江省玉米生育期内平均Ir为79~274 mm,平均值为153 mm,其分布与ETc分布相似,高值区分布在西部地区。气候倾向率在-5.65~10.52 mm/(10 a)范围内,平均值为2.09 mm/(10 a),总体表现为增加趋势。Ir高峰主要集中在7、8月,8、9月Ir增加的幅度较大。

(4)各积温区典型气象站的ETc和Ir都随着积温增加而增加,而Pe变化与其相反。7、8月ETc和Pe的耦合度较小,7、8月和全生育期的ETc和Pe的耦合度大致表现为积温越大耦合度越小。全省应当在7、8月进行灌溉来保障玉米的需水需求,特别是在灌溉需水严重的西部地区。