带痛方治疗带状疱疹后遗神经痛临床观察

陈惠娟,洪文,成林平,李兴,江丽莹,顾民华,唐传其

1.广州市东升医院,广东 广州 510120;2.广东药学院附属第一医院,广东 广州 510000

带状疱疹(Herpes Zoster)是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性感染性皮肤病,多见于成人,尤其是免疫力低下的人群[1],临床多表现为躯体单侧带状分布的成簇水疱疹。疱疹痊愈后少量病毒仍潜伏于脊神经根神经节或脑神经节中,引起疼痛,可长达数年[2]。带状疱疹后遗神经痛(Postherpetic neuralgia,PHN)是带状疱疹常见后遗症,其中约69%是老年人[3],治疗困难,严重影响患者生活质量[4]。为了探索中医药的疗效,本研究选取气(阴)虚血瘀型PHN作为研究对象,探讨其近远期疗效,寻找有效的治疗方案,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照《临床疼痛治疗技术》[5]及《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]中的相关标准。①带状疱疹皮疹愈合后继续存在的疼痛,患者主诉疼痛为紧束样疼痛、持续性烧灼痛、刀割样疼痛等明显的神经受损后遗症状;②经中医辨证诊断为气(阴)虚血瘀型的PHN,即疱疹消退后阵发性刺痛或窜痛持续存在,入夜后加重,舌黯,苔白,脉弦,或兼有神倦气短,纳差便溏,舌淡脉涩缓;或灼热隐痛,口燥咽干,五心烦热,失眠盗汗,脉细数。

1.2 纳入标准 年龄18周岁以上;就诊前1周内未接受针对该病的针灸、药物治疗;所有受试者均签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①合并有心血管、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病的患者;②患有精神疾病,或认知功能障碍的患者;③活动性溃疡病、溃疡性结肠炎病史的患者;④血管神经性水肿或支气管哮喘者;⑤对本实验所用药物过敏者;⑥剔除记录不全或患者自动终止治疗者。

1.4 一般资料 观察病例200例均为2016年7月—2017年10月本院中医皮肤科门诊患者,按随机数字表法分为2组各100例。对照组男43例,女57例;平均年龄(59.23±3.06)岁;平均病程(47.52±10.11)天;发病部位:胸背部34例,腰腹部34例,大腿臀部7例,头面部15例,上肢5例,肩部5例。观察组男42例,女58例;平均年龄(58.86±3.17)岁;平均病程(49.28±11.65)天;发病部位:胸背部33例,腰腹部34例,大腿臀部7例,头面部16例,上肢5例,肩部5例。2组临床资料经统计学处理,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照组 吲哚美辛片(消炎痛,规格:每片25 mg,青海大地药业有限公司生产,国药准字H63020147),每次1片,每天3次,饭后口服。

2.2 观察组 给予带痛方治疗,处方:郁金、延胡索、黄芪、丹参、白芍各30 g,炒酸枣仁、当归、熟地黄、三七各15 g,全蝎5 g,炙甘草10 g,川芎12 g。加减:余毒未清、大便秘结者,加大黄以泻热通便,导火下行;胃纳减少者,加鸡内金、谷芽以健脾消食;口干口苦者,加绵茵陈、栀子以清热利湿;口干潮热等阴虚明显者,可去川芎、当归,加太子参、沙参以益气养阴。引经药的运用:病在下肢加牛膝;病在胸背加枳壳;病在上肢加桑枝;病在头面部加白芷。上药加水1000 mL,浸泡30 min,煎沸30 min后将药液滤出,重新加水600 mL煎煮,两次药液混合共约400 mL,分早、晚2次,饭后30 min温服。

2组均治疗4周,每周复诊1次,治疗4周后观察结果,评定疗效。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①疼痛视觉模拟评分法(VAS):分别于治疗前、治疗4周时进行评分并记录。以长度为10 cm的标尺,每1 cm代表1分,0分为无痛,10分为剧痛,患者面对无刻度的一面,让患者取最能代表当时疼痛程度的部位;医生面对有刻度的一面记录疼痛程度,医生读出分数[7],以上操作由固定医生完成。②不良反应情况:用药后询问并记录患者出现的不良反应及程度,详细记录不良反应的表现、发生时间、持续时间、药物相关性(无关、可能无关、可能相关、相关),采取的措施及转归等。不良反应发生率=不良反应发生例数/总病例数×100%。

3.2 统计学方法 所有数据采用Excel录入,由SPSS13.0软件系统进行统计。计量资料采用(±s)表示,计量资料中组间比较如符合正态分布和方差齐性则采用独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对设计t检验;如不符合正态分布和方差齐性则采用非参数检验进行比较。计数资料的比较采用χ2检验。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[8]及《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]进行评定。痊愈:疼痛消失或基本消失,疗效指数≥95%。显效:疼痛明显改善,70%≤疗效指数≤94%。有效:疼痛好转,30%≤疗效指数≤69%。无效:疼痛无明显改善,疗效指数<30%。疗效指数=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。总有效率=[(痊愈病例+显效病例)/总病例数]×100%。

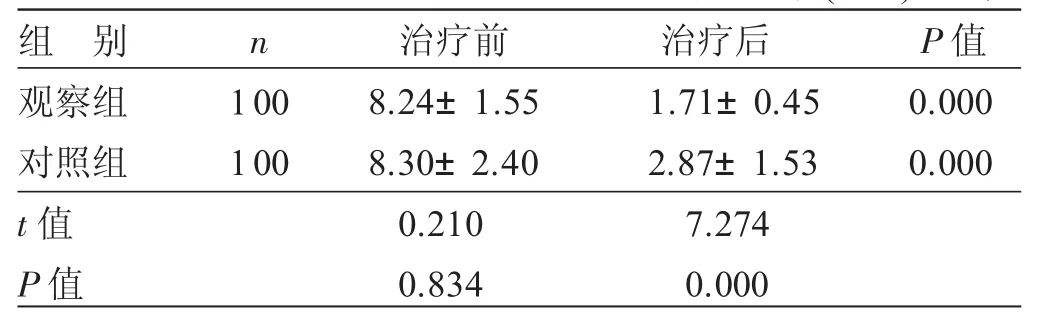

4.2 2组治疗前后疼痛VAS评分比较 见表1。治疗前,2组疼痛VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组疼痛VAS评分均低于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.01);且观察组疼痛VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗4周后,2组疼痛均较治疗前减轻,同时,观察组止痛效果优于对照组。

表1 2组治疗前后疼痛VAS评分比较(±s) 分

表1 2组治疗前后疼痛VAS评分比较(±s) 分

组 别观察组对照组t值P值n 100100 P值0.0000.000治疗前8.24±1.558.30±2.400.2100.834治疗后1.71±0.452.87±1.537.2740.000

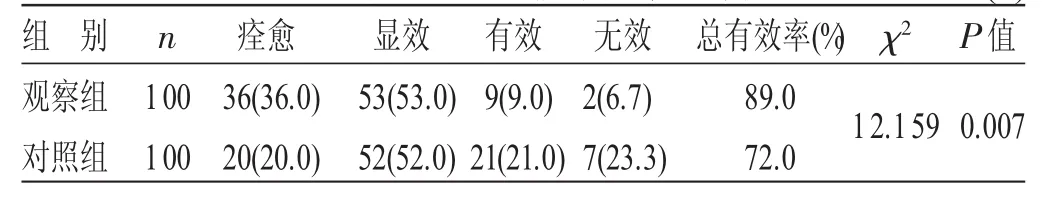

4.3 2组临床疗效比较 见表2。临床总有效率观察组89.0%,对照组72.0%,2组临床疗效比较,差异有统计学意义(P<0.05),观察组优于对照组。

表2 2组临床疗效比较 例(%)

4.4 2组不良反应发生情况比较 治疗期间,观察组6例出现腹泻症状,通过加减方剂后得到改善;对照组8例出现胃痛、胃胀等胃部症状,6例腹泻,2例头晕,1例头痛,均通过减少剂量或对症治疗后改善。观察组患者不良反应发生率6.0%,低于对照组17.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。

5 讨论

PHN是临床常见疾病,它好发于免疫功能低下及年老体弱者。疼痛可持续数月至数年不等,其发病几率随着年龄增大而增加。由于长期受到疼痛折磨,生活质量下降,甚至有自杀倾向[9],是临床皮肤科、神经内科面临的一个重要课题。

PHN发病机制尚未明确,一般认为有:①带状疱疹发病时引起周围神经炎症及神经损伤后传导异常,导致周围神经病变,引发神经性疼痛;②病毒损伤丘脑及中枢神经系统信号处理,导致对疼痛调制环路的功能改变[10~11]。通常情况下带状疱疹的神经损害为可逆性炎性脱髓鞘改变,但老年患者由于年龄较大,机体组织修复功能下降,导致发生损伤后修复较慢[12]。临床针对PHN常用治疗手段有口服非甾体抗炎药、止痛药、神经活性药物等,无法解除病人的痛苦,且易反复,同时长期服用会带来胃肠道、神经等组织不良反应[13],以致更多的患者选择中医药治疗。

中医学中无PHN的病名,根据其临床特点,可归结于“痹证”范畴。之所以好发于上述患者,是因为年老体弱,气血不足,行血无力,瘀血内停,加上余毒未清,留滞于经络所致。气血不足,无以营养经络皮肤,不荣则痛;气血不足,无力推动血液的运行,以致瘀血阻滞,不通则痛;气血不足,抗病能力降低,余毒难以清除,滞留体内,气血运行不畅,产生疼痛。再者久病入络,久病不愈,气血虚衰,不仅使脉络失荣,同时,老年人常常患有各种慢性疾病,如高血压、慢性肺部疾病、糖尿病、心脏病等,以致病情变得更加复杂,缠绵难愈。

本研究针对本病气(阴)不足,瘀血内停的主要病机,故采用以补气化瘀、行气止痛为主的带痛方进行治疗。方中重用黄芪益气活血,当归、熟地黄养阴补血共为君药;郁金、延胡索行气止痛;丹参、三七活血化瘀,共为臣药。君臣相伍,补中有散,散中有补;补气养阴而不留邪;行气止痛、活血化瘀而不伤正,相得益彰。炒酸枣仁镇静安神,解除患者因疼痛而烦躁的心理;久痛入络,故用全蝎通络止痛;川芎为血中的气药,能行气、补血、活血止痛,既可助当归、熟地黄补血;又可助丹参、三七活血化瘀;白芍、炙甘草相伍,即芍药甘草汤,缓急止痛,共为佐药;炙甘草调和诸药为使药。诸药合用,共奏补益气血、活血化瘀、行气止痛之效。虚得补,瘀能行,气能畅,诸症可愈。研究显示,观察组临床总有效率为89.0%,高于对照组72.0%;治疗4周后观察组疼痛VAS评分低于对照组,且不良反应发生率远低于对照组,提示带痛方既能有效治疗PHN,又能增强患者的体质,标本兼治。

综上所述,带痛方随症加减治疗PHN,近远期疗效均明显,不良反应少,安全可靠,值得临床应用。