纳米微球与表面活性剂复合调驱体系研究与应用

郭 宇

(中国华油集团公司)

低渗透油藏由于地层天然能量低,往往采用注水开发[1]。由于低渗透油藏多发育微裂缝,长期注水开发极易发生水窜,导致波及效率低,采油井含水率升高,从而使注水开发效果越来越差[2-3]。西部某油田经过多年注水开发,已经进入高含水开发阶段,鉴于该油田储层温度高(120℃左右)、地层水矿化度高(257 300 mg/L)、含水率高的特点,使用常规的表面活性剂驱已经难以达到提高采收率的目的。因此,研究新型的调驱技术来提高低渗透油藏的采收率具有重要的现实意义。

表面活性剂驱油技术广泛应用于国内的中低渗透油藏[4-7],纳米微球封堵技术的研究也逐渐兴起[8-10],而将纳米微球和表面活性剂相结合的复合调驱技术则较为少见[11-12]。笔者采用实验室自制的耐温抗盐型纳米微球SQ-5和新型阴-非离子表面活性剂FA-2相结合,研究了一种适合高温高盐低渗透油藏的纳米微球/表面活性剂复合调驱体系。室内评价了复合调驱体系的耐温抗盐性能以及配伍性,优化了纳米微球和表面活性剂的注入参数,评价了驱油效果,并在此基础上进行了矿场试验。

一、实验部分

1.实验材料和仪器

主要实验材料:纳米微球SQ-5,平均粒径为143.5 nm,自制;表面活性剂FA-2,自制;模拟地层水(矿化度257 300 mg/L,CaCl2水型);模拟油(储层脱气原油与煤油按1 ∶1混合而成,50℃时黏度4.94 mPa·s);实验用岩心为储层天然岩心。

主要实验仪器:JH704型恒温烘箱;TX500旋转滴界面张力仪;S-4800型扫描电子显微镜;KH-3型多功能岩心驱替实验装置。

2.纳米微球和表面活性剂的制备及作用机理

2.1 纳米微球SQ-5的制备

称取一定量的AM和AMPS于烧杯中,加入蒸馏水搅拌至完全溶解,再加入一定量Na2CO3、过硫酸铵和交联剂,继续搅拌形成混合溶液备用;然后在四口烧瓶中加入一定量的中性煤油和乳化剂Tween80,搅拌至均匀状态并通入N2;在搅拌状态下将烧杯中的混合溶液缓慢滴入四口烧瓶中,并逐渐升高温度至70℃,搅拌反应5 h后,冷却、洗涤、干燥,即得到纳米微球SQ-5。

2.2 表面活性剂FA-2的制备

三口烧瓶中加入一定量的APEO和CH3ONa,水浴加热至一定温度下进行减压蒸馏;反应完全后再加入适量的甲苯溶剂,在一定温度下搅拌,并分批加入一定量3-氯-2-羟基丙磺酸钠,反应完全后得到混合物。再进行减压蒸馏、洗涤、抽滤、重结晶后得到新型阴-非离子表面活性剂FA-2。

3.实验方法

3.1 耐温抗盐性能

3.1.1 纳米微球

参照文献[13]中方法,使用模拟地层水配制2 000 mg/L的纳米微球溶液,分别置于不同温度下水化膨胀30 d,使用电子显微镜观测纳米微球溶液的平均粒径,并计算膨胀倍数来评价其耐温抗盐性能。

3.1.2 表面活性剂

使用模拟地层水配制1 000 mg/L的表面活性剂溶液,在不同温度下(20℃~130℃)放置24 h后,使用TX500旋滴界面张力仪分别测定其与模拟油之间的界面张力。

3.2 纳米微球浓度及段塞大小优化

3.2.1 浓度优化

首先使用模拟地层水以0.03 mL/min的流量测定低渗岩心初始渗透率,然后以相同的流速注入0.5 PV不同浓度(800、1 200、1 500、2 000 mg/L)的纳米微球溶液,静置24 h后,再使用水驱至压力稳定,计算封堵后的渗透率以及封堵率。

3.2.2 段塞大小优化

在确定纳米微球最佳使用浓度的基础上,采用上述实验相同方法注入不同PV(0.1、0.3、0.5、0.8 PV)的纳米微球溶液,计算封堵后的渗透率和封堵率。

3.3 表面活性剂浓度及段塞大小优化

3.3.1 浓度优化

使用模拟地层水配制不同浓度(300、500、800、1 000、1 500 mg/L)的表面活性剂溶液,在50℃下测定表面活性剂溶液与模拟油之间的界面张力值大小,优选合适的表面活性剂浓度。

3.3.2 段塞大小优化

首先将岩心饱和模拟地层水、饱和模拟油,以0.03 mL/min的流量水驱至无油产出,记录压力值;然后以相同的流速分别注入1 000 mg/L的表面活性剂溶液各0.1、0.3、0.5和0.8 PV,再水驱至压力稳定,记录压力值,计算降压率。

3.4 模拟驱油实验

将纳米微球/表面活性剂复合调驱体系与单独表面活性剂驱进行驱油效果对比评价。实验方案分别为:①水驱+表面活性剂驱+后续水驱;②水驱+纳米微球驱+表面活性剂驱+后续水驱。具体实验步骤为(以方案②为例):

(1)岩心抽真空、饱和模拟地层水、测定孔隙度及初始渗透率,饱和模拟油。

(2)水驱油至出口端无油产出,计算水驱采收率。

(3)注入1 500 mg/L的纳米微球溶液0.5 PV,储层温度下静置24 h。

(4)再注入1 000 mg/L的表面活性剂溶液0.5 PV,水驱至无油产出,计算最终采收率。

二、结果与讨论

1.耐温抗盐性能评价

1.1 纳米微球耐温抗盐性能评价结果

在模拟地层水的高矿化度条件下,纳米微球的平均粒径和膨胀倍数随着温度的升高而逐渐增大,在120℃时,膨胀倍数达到8.5倍左右,说明纳米微球溶液具有良好的耐温抗盐性能。

1.2 表面活性剂耐温抗盐性能评价结果

由图1可以看出,表面活性剂溶液与原油之间的界面张力随温度的升高呈现出先降低后增大的趋势,在温度为100℃左右时界面张力值最低,当温度继续升高至130℃时,仍可以达到超低界面张力水平(10-3mN/m数量级),说明表面活性剂具有良好的耐温抗盐性能。

图1 表面活性剂耐温抗盐性能评价结果

2.纳米微球浓度及段塞大小优化

2.1 浓度优选

由表1可知,随着注入纳米微球浓度的增大,封堵率逐渐增大。当注入浓度达到1 500 mg/L时,封堵率达到95%左右,再继续增大注入浓度,封堵率增加不大,选择最佳注入浓度为1 500 mg/L。

2.2 段塞大小优选

由表2可知,随着纳米微球注入PV数的增大,封堵率逐渐增大。注入体积为0.5 PV和0.8 PV时,封堵率均可以达到95%以上,说明纳米微球能够比较容易的注入到岩心内部,吸水膨胀后可以有效封堵岩心中的大孔隙,达到调剖的目的。综合考虑经济因素,选择最佳注入段塞大小为0.5 PV。

表1 纳米微球浓度优选结果

注:岩心直径均为2.5 cm。

表2 纳米微球段塞大小优选结果

注:岩心直径均为2.5 cm。

3.表面活性剂浓度及段塞大小优化

3.1 浓度优选

由图2可以看出,随着表面活性剂浓度的增加,界面张力值逐渐降低,当浓度达到1 000 mg/L时,界面张力值可以达到10-3mN/m数量级,继续增大浓度,界面张力变化不大。选择最佳表面活性剂浓度为1 000 mg/L。

图2 表面活性剂浓度优化结果

3.2 段塞大小优选

由表3可以看出,随着表面活性剂注入段塞的增大,降压率也逐渐增大,当注入体积为0.5 PV时,降压率能够达到53.85%,降压效果较好。继续增大表面活性剂浓度,降压率提升幅度不大。综合考虑现场应用成本,选择表面活性剂最佳注入段塞大小为0.5 PV。

4.模拟驱油效果

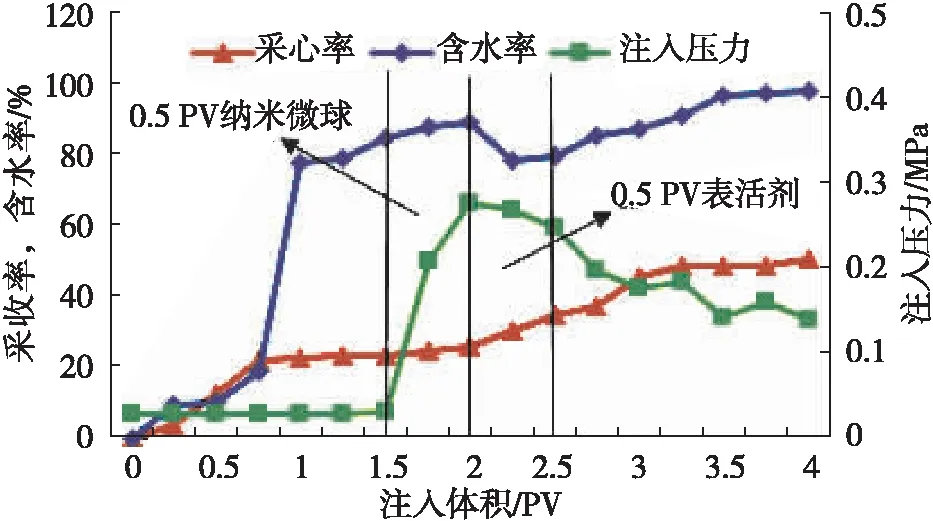

室内参照前述实验方法进行两种方案的模拟驱油实验评价,实验用岩心参数见表4。实验结果见图3和图4。

表3 表面活性剂段塞大小优选结果

注:岩心直径均为2.5 cm。

表4 模拟驱油实验用岩心

由图3结果可以看出,水驱过程中,低渗岩心采收率较低,仅为20.12%,水驱压力较为平稳,缓慢下降。注入0.5 PV表面活性剂FA-2后,采收率有所上升,含水率和注入压力均呈现出下降趋势。在后续水驱过程中,采收率缓慢增加,最终采收率达到32.55%,表面活性剂驱提高采收率为12.43%。

图3 方案①模拟驱油效果

由图4结果可以看出,前期水驱过程与方案①情况基本相似,水驱采收率为23.69%。注入0.5 PV的纳米微球和0.5 PV表面活性剂,后续水驱压力逐渐下降,采收率上升明显,最终采收率达到50.87%,纳米微球/表面活性剂复合调驱提高采收率为27.28%,效果明显好于单独使用表面活性剂驱。说明纳米微球/表面活性剂复配体系起到了良好的调驱效果,适合应用于高温高盐低渗透油藏进一步提高采收率。

图4 方案②模拟驱油效果

三、矿场试验

西部某油田属于典型的高温高盐低渗透油藏,储层温度达120℃,地层水矿化度达到257 300 mg/L,平均渗透率为12.53 mD。区块内H井组现有注水井1口(H-21井),生产井2口(H-22井和H-23井)。调驱措施前该井组两口生产井平均日产油为0.59 m3,平均综合含水率为95.8%,注水井注入压力为4.6 MPa;实施纳米微球/表面活性剂复合调驱措施3个月后,生产井平均日产油提高至2.41 m3,平均综合含水率降至71.4%,注水井注入压力升高至9.3 MPa。说明纳米微球/表面活性剂复合调驱体系对高渗层产生了有效的封堵,扩大了波及体积,增大了低渗层位的洗油效率,起到了良好的调驱效果。表5为两口生产井措施前后的产量对比。

表5 对应生产井调驱前后产量对比

四、结论

(1)纳米微球SQ-5在温度为120℃和矿化度为257 300 mg/L时仍具有良好的性能,具有良好的耐温抗盐性能。

(2)通过纳米微球/表面活性剂的注入浓度和段塞大小优化实验,确定复合调驱体系的最佳注入参数为0.5 PV的纳米微球溶液(1 500 mg/L)和0.5 PV的表面活性剂溶液(1 000 mg/L)。

(3)纳米微球/表面活性剂复合调驱体系能在水驱的基础上提高采收率幅度达27%以上,明显优于单独表面活性剂驱的12%左右,说明纳米微球/表面活性剂复合调驱体系取得了良好的驱油效果,适合在高温高盐低渗透油藏中应用。

(4)高温高盐低渗透油藏的矿场应用效果表明,纳米微球/表面活性剂复合调驱体系能够使注水井注入压力升高,生产井含水率下降,增油效果明显,起到了良好的调驱效果。