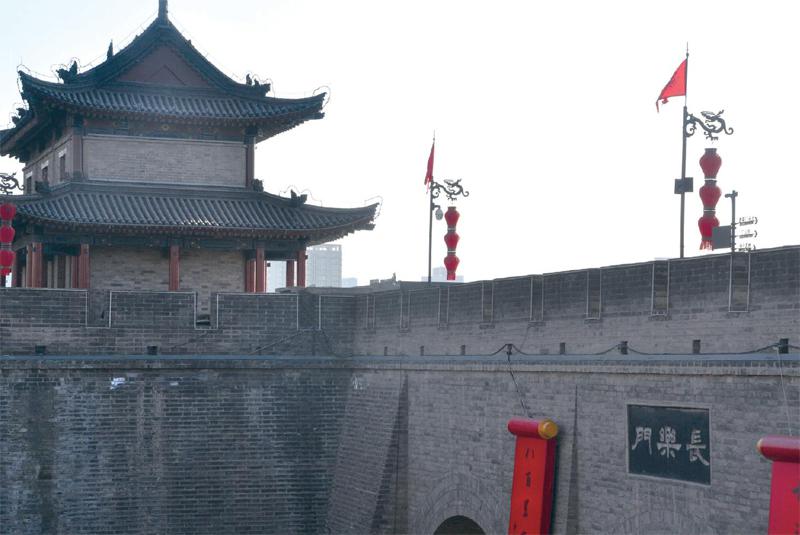

天府长安

梁盼

今天一说起“天府之国”,大家想到的往往是成都平原,但实际上最开始享有此美誉的并非“成都”,而是“关中平原”——又日八百里秦川。秦川即渭河,渭河即关中平原的母亲河,而这“八百里渭河”最偏爱之地,无疑为“中央地带”的古都长安。

公元前202年,刘邦煎熬了四年,终于在“楚汉争霸”这场“世纪大战”中成为最后的赢家。把玩、观摩着的周天子的“家”——东周的都城洛阳。襁褓中的汉帝国也将以“洛城”为都。

可就在此时,一个原籍齐国、名为娄敬的小人物,凑巧途经洛阳,去往陇西戍边。娄敬见到了高祖刘邦,直言建都洛阳完全是一个形象“工程”,毫无“天时、地利与人和”的优势,实则秦国的核心统治区——关中平原,才是你刘邦长期“安营扎寨”之不二之选啊。

娄敬接着“陈述”:关中四面皆有高山与关塞控守,“关内”八百里秦川土地肥沃,又有秦国几百年苦心经营之社会经济好底子,乃不折不扣的“天府”之地。

其实,早在战国时期,用一张嘴皮子打天下的苏秦,曾对秦惠王日:大王之国,西有巴巴蜀与汉中之物产,北有“蛮族”的雄赳赳“代马”,南有“巫山”、“黔中”等高耸峰峦的阻隔,东有崤山与函谷关的“一夫当关万夫莫开”;简而言之,“地势形便”,老天爷赏饭吃,此谓之“天府”,“天府”第一次出现在苏秦的“语录”与典籍《战国策》中。

“苏秦”吐沫横飞一百年之后,秦惠王的“角色”改由刘邦来“扮演”。光阴荏苒消散,秦惠王的国都咸阳业已沦为“昨日黄花”,结为旧王朝最大的伤疤,但娄敬的话,不仅不过时,反倒老话重提,更有新意:秦惠王可凭此“天府”,横扫“山东”六国;刘邦却已然贵为“天子”——若“天子”都不“赖在”天府,那更待何人?

刘邦何许人也,他再次凸显出“善听人言”的天赋——锤定音,定都关中。而且,他不仅情系“关中”,还将自己的“城墙”立在咸阳以东不足二十公里之处——此地,便是西汉帝国的长安城。

为什么是“长安”呢?我们姑且不问刘邦,只“缠着”其曾孙汉武帝。而找汉武帝刘彻,得先“敲”上林苑的大门——刘彻为长安城营建了一个面积广达300多平方公里后花园——“上林苑”:长安如何,先入“上林”。

上林苑始建于秦始皇,登峰造极于汉武帝,留名千古于司马相如——秦汉的皇家“后花园”早已“灰飞烟灭”,但司马相如的《上林赋》倒极为“写实”,详细记录了此天府之国的“水环境”:灞水与沪水位于最东边,为“上林苑”所独享,始终都在“苑子”里打转;靠西边还有沣水、潏水、稿水、涝水;以上这些河流皆发源于秦岭终南山之北麓,都是渭河南岸的支流,而渭河及其北岸的支流泾水,倒是“有进有出”,其“势力范围”远超上林苑那300多平方公里的“泽国”。

于是司马相如叹谓:“荡荡乎八川分流”,于是有了八水绕上林的意象,与其说“八水绕上林”,毋宁说八水绕长安。

水是生态之源,从西周到唐末近两千年的时光里;从沣河沿岸的“丰镐”开始,到最后的隋唐长安城,这四朝的都城,是按顺时针方向“迁徙”的,并形成了一个“圆圈”——即所谓的“关中核心区”或“西安小平原”。

汉唐时期,长安“城市圈”的温度较高,雨也不小,甚至常有涝灾。尤其到了唐代,中国处于气候学上的第三个“温暖期”,长安在冬天甚至无雪亦无冰。如果您“穿越”到那个时代,徜徉于长安南边的秦岭大山下,那么您一定会觉得自己身在南方:植被繁茂兼有竹,漫山遍野留得住水,参天大树比比是——叫人怎不忆“八水”——“八水绕长安”并非空有其名,而是流量“阔绰”,千年之后犹闻其汹涌奔流之音。

还可栽梅——梅原产于南方,还喜欢“迎寒独自开”。李商隐有一首《十一月中旬至扶风界见梅花》的“五律”——扶风县距长安一百公里,属“关中平原”的西部,李商隐在“扶风界”内都能目睹梅花,更何況于“关中核心区”的大唐长安。

纵然时值繁华过后的晚唐,纵然李商隐的风格还是一如既往的“伤离适断肠”,但他哪里知道,从扶风到长安,再从长安到潼关这一带的大好河山,依旧是李唐帝国的“天府”,而且是历史上最暖和、最养人、最曼妙的天府。