清水河河床演变及河道稳定性分析

薛 刚

(巴音郭楞水文勘测局,新疆 库尔勒 841000)

1 概况

位于巴州和硕县北部的清水河,发源于天格尔山海拔4265 m的阿勒古达板,是流向博斯腾湖的一条内陆河,从河源至出山口河长60.2 km,河流出山口以上集水面积达1016 km2,河道平均坡度3.7%,冰川面积5.64 km2,占流域总面积的0.56%。山口以上为山区产流区,海拔高程多在1510 m以上,4000 m以上终年积雪,山口以下为径流散失区,海拔高程多在1000 m以下。河流出山口后,河水一部分引入灌区,另一部分渗入山前冲洪积平原。清水河流域多年平均降水量为146.6 mm,年内降水量集中在夏季,山区降水量大于平原区。为提高当地防洪能力,规划在清水河下游引水枢纽建设防洪工程93.82 km,需对清水河洪水、河道演变和河床稳定性进行分析。

2 清水河洪水成因及其特性

清水河水系由山区、冲积洪积扇和冲积平原三个地貌单元组成,出山口以上大的支流有三个,各支流基本上发源于泉流。河流流向基本上是由北向南流,该河平时水量不大,向南穿过冰达坂,形成深切峡谷,然后流出山地。在冲洪积扇下游河床变宽,阶地逐渐消失,河床变浅,在314国道以上约1 km处分成两支流,在清水河农场场部东侧两支流合二为一,河道弯曲,呈“S”型。河段下游,纵坡较缓,河道宽度逐渐变小,河道深度由深变浅。该段河道泥沙运动比较微弱,河床稳定性较好。清水河洪水就其成因和发生时间而言可,分为春季末期或夏季初期的季节性积雪融水型洪水、夏季暴雨型洪水和雨加雪混合型洪水三种类型。

2.1 融雪型洪水

融雪水型洪水多出现在春季,由于这类洪水是季节积雪融水形成的,所以此类洪水的大小与积雪覆盖的面积和厚度有关。随着时间的推移,融水洪水出现时间随雪线的不断上升而逐渐推后,当该区域积雪消融殆尽时洪水过程结束,其特征有:洪水每年发生时间比较一致:一般出现在5~6月;洪水过程与升温过程关系密切,并随气温变化具有明显的一日一峰现象,与气温日变化对应关系甚好,整个洪水过程往往形成连续数日日变化过程;整个融雪洪水的过程历时比较长,但单日峰、量相对较小。

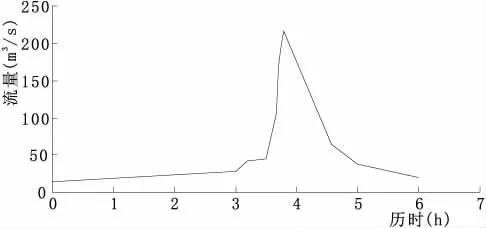

如1996年5月,最大洪峰流量27.2 m3/s,持续时间256小时。图1中即反映出洪水发生后洪峰涨、落变化过程。此次洪水由5月21日4:00的3.70 m3/s开始起涨,至5月27日4:00涨至峰顶,洪峰流量为27.2 m3/s,至5月31日20:00流量降到3.00 m3/s。整个洪水过程峰值虽不很高,但所形成的洪量值则非常可观,充分反映出了季节性积雪融水型洪水的一些基本特性。

图1 克尔古提水文站1996年5月融雪型洪水过程线图

2.2 暴雨型洪水

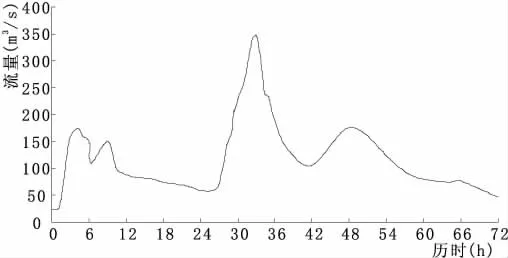

发生时间较融水型洪水为晚,一般多出现在7~8月,有时抑或出现在6月、9月,由暴雨产生汇流而形成的洪水;洪水过程单一,洪峰过程陡涨陡落,总历时较融雪型洪水为短,但通常情况下洪峰流量较融雪型洪水为大;暴雨洪水峰型尖瘦,陡涨陡落,突发性强,由于暴雨对坡地的侵蚀作用,一般暴雨洪水都具有挟沙量大的特点,图2为克尔古提站1976年8月6日暴雨洪水过程,反映出了以上所述及的暴雨型洪水的三种特征。

图2 克尔古提水文站1976年8月暴雨洪水过程线图

2.3 雨加雪混合型洪水

这类洪水多出现在春夏汛之交及夏汛。形成这类洪水多为受大尺度天气系统的影响,天气过程中,前期气温高,在融雪径流的基础上,叠加暴雨径流形成峰高量大的汹猛洪水,这类混合性洪水历时较长,洪量较大。如1996年7月19日发生的346 m3/s的洪峰,此次洪峰持续时间为3天,此类洪水对引水枢纽和水库威胁最大,见图3。其特征为:兼有季节性积雪融水及暴雨洪水双重形特征,洪峰高度一般比单纯的暴雨洪水相对要高;混合型洪水由于对坡地的侵蚀作用强,含沙量大,更具危害性;洪峰流量量级及持续时间是由积雪量及暴雨强度和持续时间等多种混合因素决定的。

图3 克尔古提水文站1996年7月19日混合型洪水过程线图

2.4 历史洪水分析

2009年6月11~13日,巴州水文水资源勘测局组织对清水河作过一次历史洪水调查,调查断面设置7个断面,经过调查比较分析,清水河历史最大洪水为1996年洪水,其流量为324 m3/s,洪水重现期为54年。

3 泥沙分析

3.1 悬移质输沙量

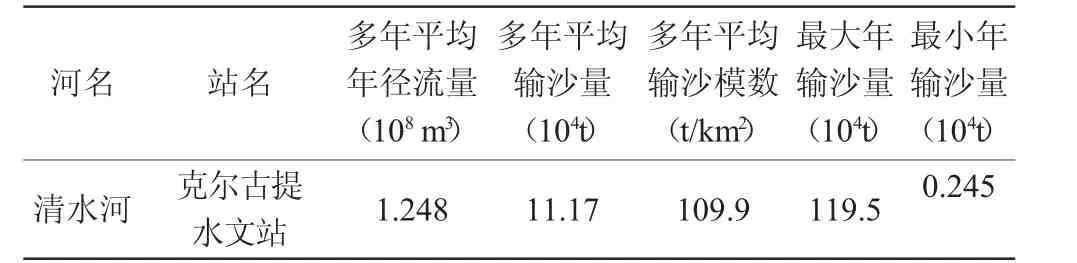

清水河克尔古提水文站于1963年6月开始进行河道泥沙的观测,共有35年实测资料,其中1966年、1967年和1970年部分月份缺测,由于冬季水量小且比较稳定1993年11月份后该站改为汛期观测站,每年5~11月进行河道水量、泥沙、水质等项目的观测,每年12月和1~4月停测。清水河平时水质清澈见底,泥沙很少,只在发生洪水时,河水中含沙量较大,根据完整年份实测的逐月平均含沙量分析,一年中仅5~10月份含沙量稍大,在0.019~0.685 kg/m3之间,其它月份的含沙量在0.001~0.005 kg/m3之间。部分缺测、停测的月份都在非汛期,本次对缺测、停测月份的泥沙资料不进行插补。用清水河克尔古提水文站1964~2008年实测悬移质泥沙资料,来分析说明清水河的悬移质泥沙的年际年内变化特征。多年平均含沙量0.895 kg/m3,实测最大含沙量89.5 kg/m3。悬移质输沙量随河流径流量、含沙量的变化而变化。参证站多年平均悬移质输沙量统计见表1。

表1 克尔古提水文站悬移质输沙量特征统计表

清水河流域悬移质泥沙年内分配极不均匀,夏季大量冰雪融水和局部暴雨洪水携带大量泥沙进入河道,使得夏季输沙量高度集中,连续最大四个月输沙量出现在夏季6~9月,其输沙量占年输沙量的99.86%以上,最大月输沙量基本出现在7月份,占年输沙量的70.5%。尤其是多沙年份,其输沙量年内分配极不均匀,输沙量最大年份连续最大四个月输沙量占到年输沙量的99.94%,7月份最大月输沙量占年输沙量的90.5%,输沙量集中程度非常高。

3.2 多年平均推移质输沙量及输沙总量估算

采用水利电力出版社《水文分析与计算》中推移质常用的估算方法,即系数法:

S=βR (1)式中:S为推移质输沙量;β为代表推移质输沙量与悬移质输沙量之比;R为悬移质输沙量。

在一般情况下β采用下列数值:平原区河流,β=0.01~0.05;丘陵的区河流,β=0.05~0.15;山区河流,β=0.15~0.30。

由于清水河出山口以上流域汇流坡降与河道坡降较大(河道坡降为50‰),流域汇流时冲刷能力强,河道水流速度大,水动力条件充沛;流域植被差,流域表层岩石及土壤破碎等。在气候、自然地理状况、水动力条件等因素的作用下,造成清水河流域洪水时河流含沙量高。河床质多由小颗粒砂石组成(1~10cm的砂石约占50%),颗粒级配及不均匀。相比之下清水河产生推移质泥沙的条件比较充沛。根据克尔古提站实测大断面资料分析,以及实地踏勘,清水河出山口处的冲淤变化明显。因此,清水河引水枢纽处推移质输沙量S与悬移质输沙量R之比β,选用山区河流的取值范围内的0.20为宜。由(1)式计算得多年平均推移质输沙量为2.234×104t。清水河出山口处输沙总量为13.40×104t。

4 规划河段河床演变

清水河出山口后河道宽度在100~200 m之间,两岸为戈壁卵石沉积层;出山口以下河道深切沉积层中,下切深度由5 m左右向下游逐渐降低,至冲积扇边缘处下切深度降到1.5 m左右。河道中泥沙淤积和冲刷现象交替发生,河道蜿蜒曲折,河床质组成颗粒逐渐减小。虽然清水河出山口后河道增宽,坡降渐缓,但清水河泥沙主要是由降雨型洪水产生的,一年中洪水期的悬移质输沙量占年输沙量的90%以上。清水河冬季和春季六个月,河道中的来水量很小(平均在1.68 m3/s),河水流程短,在流经山口以下十几公里的河道中就已逐渐渗入地下,而且此时河水中的含沙量非常小,近似于零。根据洪水调查时实地踏勘,分析自出山口到博斯腾湖入湖口处,各规划河段河道中泥沙冲淤的现象。

4.1 出山口附近河段

根据不同时期资料对比分析,和实地踏勘情况来看,该段河道受两岸山体的约束,水流主槽在40~50 m的河床中左右摆动,每次洪水前后河道都会发生较明显的冲淤变化,河床中堆积着洪水冲积的卵石,但河床总的变化趋势是逐渐下切的,较大的推移质卵石大部分沉积在0.5~1.5 km的河道中。

4.2 出山口以下0.5 km至东西支分水口附近河段

此段河道,水流沿山前洪积扇向下流动,洪积扇上下缘高差在250 m左右,平均坡降在21‰左右,河床由100 m逐渐增宽到500 m,水流在宽阔的河床中左右摆动,形成众多岔沟。从河道冲淤变化和泥沙颗粒级配情况来看,河流从出山口冲泻的较大的推移质泥沙,大部分堆积在山前洪积扇地带,从出山口以下3 km至东西支分水口以下3 km,这13 km的河段是清水河泥沙沉降淤积区域,就314国道东、西支桥附近河段冲淤情况来看,314国道西支桥附近泥沙淤积比东支桥附近严重。洪积扇上缘至洪积扇下缘,泥沙颗粒级配逐渐变小。在洪积扇下部的边缘地带,河床主要由戈壁砂石组成,水流逐渐冲刷两边河岸,河道逐渐增宽。

4.3 引水枢纽至博斯腾湖入湖口河段

此段河道在洪积扇以下的冲积平原地带,河道平均坡降在4‰左右,受人类活动的影响,河道变窄,河道宽度在50~70 m之间。此段河道一年之中很少来水,只有在清水河发生洪水时才有洪水通过此段河道下泄,流入博斯腾湖。从河段冲淤情况来看,此段河道河床质多由细砂加杂戈壁组成,河道中局部地段有泥沙淤积及河床冲刷的情况,河段泥沙淤积和河床冲刷的现象交替发生,总的来看,在人类活动的影响下,此段河道河床比较稳定,大洪水时产生泥沙淤积现象。

5 结语

洪水和输沙是决定河道稳定和影响河床演变的重要因素,文章分析了清水河洪水类型、特性和悬移质输沙量及多年输沙情况。根据水量的不同情况对清水河上中下三段河道分别进行了分析,上游出山口附近河床总的变化趋势是逐渐下切,中游有所淤积,下游河道河床比较稳定,大洪水时产生泥沙淤积现象,防洪工程适宜建设。