候鸟传奇

余合吉特·巴塔查尔吉

黑眉信天翁和鳳头黄眉企鹅福克兰群岛 斯蒂普尔贾森信天翁在海边栖息,与企鹅共享草地斜坡。当这些信天翁坐在窝中对雏鸟呵护御寒时,它们的配偶到海上翱翔,俯击猎物。这些鸟儿到巴塔哥尼亚大陆架和阿根廷的河口越冬,再返回这里的同一片聚居地。为了到达这个偏僻地点,威尔克斯冲过愤怒的红腿巨隼阵队,为获取有利地形而站在一丛禾草上,在26小时内拍了926张照片,采用约80张合成这幅图像。

太阳落在新西兰的泰晤士峡湾,数十只斑尾塍鹬在河边散漫地涉行,任凭轻风翻动羽毛。

它们将长嘴伸入软泥,掘出蠕虫和蟹类。潮水涌入,淹没觅食的泥滩。随着水位上涨,塍鹬停止进食,向着岸边跋涉,高跷般的长腿笨拙地带动又圆又胖的身躯。这些鸟儿外表朴素粗笨,羽色寒碜,看起来平平无奇。随着天空变成橘色,它们栖身安歇。在接连数小时的休憩中,它们显得十分安定。

但事实与表象截然相反。六个月前,这些鸟儿经历了壮阔的飞行,从遥远的阿拉斯加长途跋涉而来。更惊人的是,它们途中没有进行一次停歇。在八九天的时间里,它们直飞不辍,翅膀不停扇动,飞越11500公里的路程,超过了地球周长的四分之一。

新西兰克赖斯特彻奇的埃文-希思科特河口,斑尾塍鹬在泥中搜寻美味。它们从繁殖地阿拉斯加无休无食地飞到新西兰,但在返回时会到黄海停留。

塍鹬抵达时蓬头垢面,衰弱不堪。现在,它们为飞回繁殖地点阿拉斯加的行程补充了体重。塍鹬将飞行一万公里到达黄海,然后在中国、朝鲜和韩国的海岸线上度过六周,在下一程6500公里的飞行前进食、休憩。

斑尾塍鹬进行这样的迁徙已有数千年的历史,但直到过去几十年间,人们对它们的行程才开始有了较清晰的了解。尽管候鸟的迁徙在数个世纪以来都是难解之谜,但新的科学发现揭开了这一谜题的神秘面纱,并让我们对这种难以置信的壮举更加钦佩。同时,科学家也在揭示人类活动和气候变化对这古老旅程造成的干扰和威胁。

塍鹬在毛利语中被称为“库阿卡”。它们在繁殖期间从新西兰消失数月,因而毛利人将其视为神秘之鸟,并用一句谚语借塍鹬形容难以企及的事物:“谁曾手握库阿卡的鸟蛋?”到20世纪70年代,观鸟爱好者和生物学家推测新西兰的塍鹬和在阿拉斯加筑巢的塍鹬可能是同一批。但直到2007年,学者们才得以确认它们的迁徙路线。

包括美国地质勘探局的生物学家鲍勃·吉尔和李·蒂比茨在内的科研团队捕捉了一小批塍鹬,在它们腹部的气囊中植入卫星讯号器,让天线露出体外。从3月到5月,他们跟踪了鸟群的北方迁徙。讯号器的电池预计仅能维持到夏末,因此一个接一个地耗尽。最后只剩一台:2007年8月30日,一只标记为E7的塍鹬从阿拉斯加起飞,继续发出位置讯息。

学者们十分振奋,追踪小鸟飞越夏威夷、斐济,继而在9月7日,飞过新西兰的西北角。“这让人紧张得啃手指,因为电池越来越不济。”蒂比茨回忆说。那天夜晚,E7降落在泰晤士峡湾。它在八天八夜的时间里飞行了11500公里,迄今仍是记录在案的最长距离迁徙直飞。“这场壮举令人匪夷所思,目瞪口呆。”现为地质勘探局荣誉学者的吉尔说。

对E7的追踪更加深了人们长期以来对鸟类迁徙的好奇。它们飞向哪里?怎么能完成如此远距离的旅程?又是如何年复一年地找到同一个冬季或夏季栖息地?卫星定位和其他科技的进展让学者们得以对这些问题进行前所未有的细致了解。

黄海是数以百万计迁徙水鸟的关键性中转站。但沿中国和韩国海岸的无情开发正让鸟类所需的觅食栖息地不断缩减。随着潮间带的填覆,塍鹬、滨鹬和杓鹬等岸禽被迫到缩小的泥滩上争食。

美国新墨西哥州的阿帕奇湿地国家野生动物保护区内,一对沙丘鹤翩翩起跳,凤舞求凰。保护区创建于1939年,主要是为了维持这些沙丘鹤所需的关键性栖息地。它们到洛基山脉繁殖,在美国东南部和墨西哥越冬。

位于华盛顿市的史密森候鸟研究中心的生态学家迈克尔·霍尔沃思,在加拿大阿尔伯塔壮美的绿色针叶林中追踪灰喉地莺,倾听它们的鸣叫。这是一种生着黄色胸脯、眼镶鲜明白圈的鸣鸟。霍尔沃思和同事发现了一只雄鸟,身上带着他们安置的电子设备。团队迅速在两棵树间连上细网。霍尔沃思在网背面设置扬声器,连接到自己的手机上。他躲在一棵树后,播放雄鸟的鸣叫,意图引诱灰喉地莺前来查看是否有竞争者闯入领地。果不其然,带着装置的地莺飞入圈套。

霍尔沃思解开鸟网,轻柔地从鸟背上取下设备。这块不到一克重的地理定位装置,功能是持续记录光照强度。由于日出和日落的时刻随地理位置而变化,科学家可以通过这些数据追踪飞行路线。这项仍在进行中的研究将有助于霍尔沃思及其同事了解地莺越冬的具体地点。“我们已知它们飞向南美洲,但还在探寻确切位置。”他说。

這类探索彰显出我们在跟踪鸟类迁徙行为的能力上取得的巨大进展。直到19世纪早期,对鸟类种群在每年中一定时间内消失原因的推测都还十分离奇。亚里士多德认为一些鸟类冬眠,或是变身为其他的物种。在中世纪的欧洲,对白颊黑雁在冬天出现的解释是它们是从树上长出来的。一位17世纪的英国牧师推论说黑雁飞上了月亮。对鸟类迁徙的最瞩目证据出现在1822年,当时德国的一个猎人从打下的白鹳身上发现了一个奇异的附件:刺穿颈部的箭头。箭头来自非洲中部,这让博物学者得出白鹳飞行了数千公里的结论。1906年,观鸟者开始在白鹳腿部套环,从而开始了解它们到撒哈拉以南非洲的哪些地方过冬。

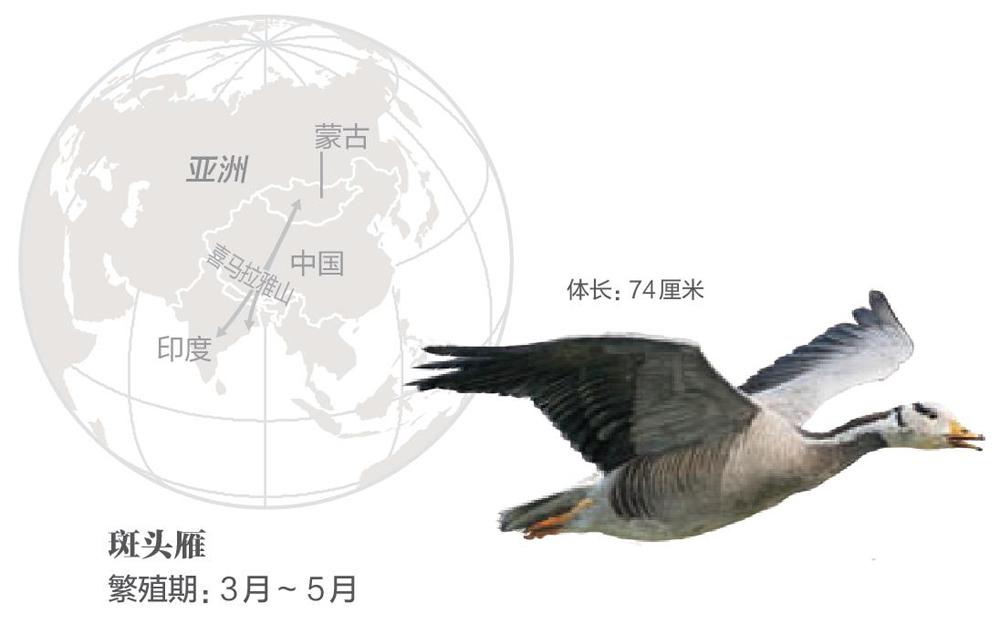

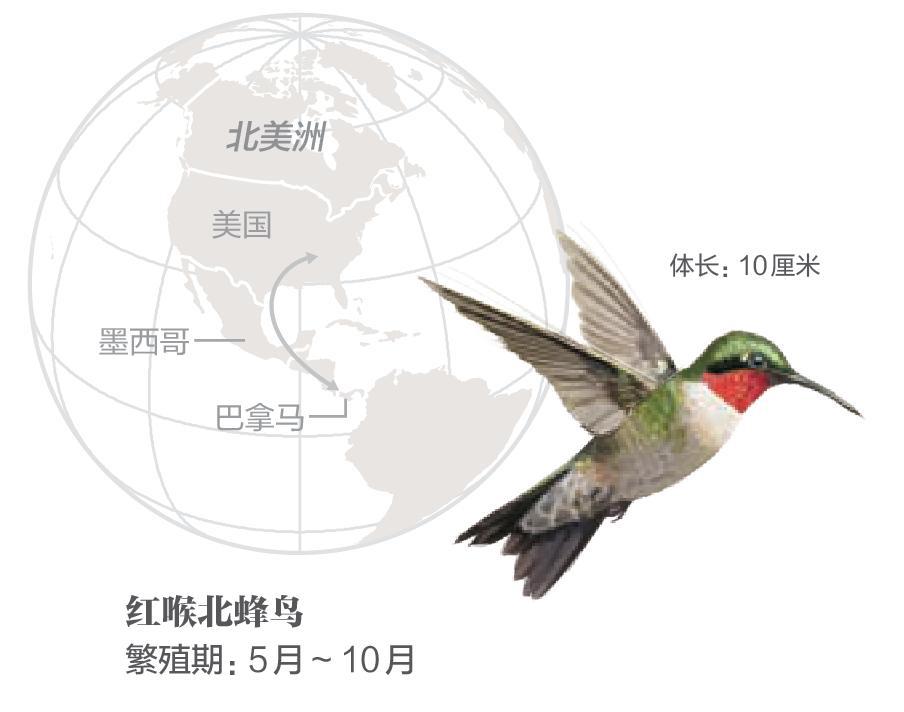

在挂着箭头的白鹳被射下后的两个世纪中,科学家和观鸟者揭示了数千种鸟类的迁徙活动。已知鸟类的将近一半属于候鸟,随季节变化而迁往不同地区。黑背信天翁在太平洋的热带岛屿上筑巢,在近半年的时间里翱翔数千公里,远及日本和美国加利福尼亚州海岸,四处寻觅食物。斑头雁种群在中亚高地上繁殖,随后向南飞越喜马拉雅山,啼声响彻稀薄的高海拔空气,到印度次大陆的湖泊和河口过冬。拥有宽阔的翅展并不是先决条件:体型娇小的红喉北蜂鸟也能身体力行,它们单枪匹马地从位于美国和加拿大的繁殖地飞到分布在墨西哥南部到巴拿马的越冬地带。

无论是飞行仅数公里,还是横跨地球四分之一的周长,鸟类迁徙的原因都是避开威胁生存的条件。冬季降临北美洲时,红喉北蜂鸟吸取蜜露的花朵和赖以生存的昆虫随之消逝,它们除了飞往食物充足的地区之外别无选择。随着温暖季节回归加拿大和美国,北方的家园因资源的补给而重新具有吸引力。

新墨西哥州阿帕奇湿地国家野生动物保护区里,雪雁覆盖了整个天空。一度几乎灭绝的雪雁现在数量盛多,导致栖息地的退化,其他物种也受其威胁。它们11月左右从加拿大北部飞来,在这里度过约三个月的时间。到2月底时,大部分已离开飞往繁殖地。

许多种类的鸟在温暖和寒冷的纬度之间往返,但还有一些鸟类的迁徙与洪水有关。例如黑剪嘴鸥的一个亚种,它们在亚马逊盆地马努河出露的沙洲上筑巢,一边飞行一边用长嘴撇取水中的鱼类。9月,河水开始在暴雨的鞭打下泛涌,黑剪嘴鸥飞到同一块大陆的太平洋海岸,或是迁移到高地避难,然后在水位下降时回归。一些鸟类在同一地区的高低海拔之间往返,在溪流奔淌时到山区筑巢,在河水封冻后下降到谷地。

“候鸟会逃离并重返一些地区,这些地区在一年中的部分时间里条件极其恶劣,而在其他阶段又非常利于繁殖和育雏。”位于安阿伯的密歇根大学鸟类学家本·温格说。

迁徙路线经过数千年的生存适应而形成。为了获取资源和筑巢地点,一些物种可能从最初的栖息地摸索到越来越远的地区。一些学者推测,迁徙的源起是由生活在热带的鸟类领地向温带地区的扩张而开始。另一种观点是,许多物种起源于温带,通过进化开始到热带度过冷季。“事实可能是这两种情况都在一定程度上发生。”温格说。

是什么样的适应行为塑成了今日的迁徙路径,这一问题可以从某些特殊的迁徙旅途中找到线索。位于德国拉多尔夫采尔的马克斯-普朗克鸟类研究所的前主任彼得·贝特霍尔德认为,有个特殊的例子是在迁徙时中途逗留的一个大苇莺种群,它们从德国北部飞到东亚,在那里度过数周后再飞向南非。“这些鸟类曾经只需要飞到撒哈拉以南,因为那块地方长期以来曾绿野遍地,堪比天堂。”贝特霍尔德说,“后来条件恶化了,大苇莺被迫向南越迁越远。”

迁徙行为是否被编入了基因,像驾驶机器人一样驱使鸟类飞往目的地?还是由雏鸟从成鸟那里学会飞向哪里、如何到达?科学家对此尚未了解,但和所有“先天还是后天”的问题一样,答案很可能是两者的某种结合。“这一研究领域还处于婴儿阶段。”荷兰格罗宁根大学的研究员杰西·康克林说。

片刻不停地从阿拉斯加直飞新西兰的严酷体验是人类难以理解的,因此当吉尔向小学生解说斑尾塍鹬时,会使用一个小策略,帮助孩子们想象这种旅行所需的耐力。“我会说,‘好,请站起来,伸出手臂,开始划圈,看你能划多久。”等到孩子们的手臂开始发酸时,吉尔对他们说:“现在试试连续八天不停地划。”抡动手臂的模拟实验也许不是完美的类比——因为飞行对于鸟类就和走路对于人类一样自如——但孩子们能够借此领悟其中的艰辛。

和其他远程移民一样,塍鹬的准备方式是在飞行前数周内积累大量的脂肪。脂肪相当于汽油,是鸟类飞行的燃料。当塍鹬出发时,超过一半的体重是脂肪。它们活像是贴着羽毛的槌球,皮下脂肪可厚达三厘米,腹内器官上覆着更多的油脂。“我管它们叫肥油仔。”新西兰梅西大学的鸟类专家菲尔·巴特利说。

在它们积累脂肪时,胸部和腿部的肌肉也在扩张。其他长途旅客,例如红腹滨鹬,会为准备飞行而缩小胃部和其他器官,等同于投弃多余的载货。

塍鹬和其他迁徙的鸟类一样,并不只依靠自己的能力飞行,同时也会利用风力。它们倾向于在风暴快要结束时离开阿拉斯加,搭乘向南的顺风。从新西兰出发的时间也与适宜旅行的条件契合。“它们离开新西兰时风力轻柔,”吉尔说,“然后一路向北时不断借助其他风力。”当它们从黄海出发飞向阿拉斯加时,风向再次改变,护送鸟儿一程。

太阳、星斗和磁极

迁徙的鸟类借助一系列导航线索完成旅行,包括太阳、地标、星斗,甚至地球的磁场。其中一些只飞行很短的距离,但最极致的旅者会为筑巢地点和季节性食源而飞越大陆和大洋。

在肯尼亚的纳库鲁湖畔,一头斑鬣狗成功猎取火烈鸟后准备享用大餐。为抵御鬣狗和胡狼等天敌,小火烈鸟靠数量求安全——群集一处时,它们能够最好地保护自己。

科学家假定,不会滑翔的塍鹬在旅程中的大部分时间需不断扇动翅膀,即使在乘风而行的期间也一样。而其他一些鸟类,例如信天翁,则会顺风滑行。

一些物种具有惊人的能力,能够无比灵活地调节睡眠。马克斯-普朗克研究所的尼尔斯·拉腾博尔格及其同事到加拉帕戈斯群岛研究小军舰鸟的睡眠习性。它们的翅展超过两米,为觅食而飞行数千公里跨越太平洋。科研人员从鸟巢中捕捉军舰鸟,为它们植入追踪脑电活动的传感器,在它们的头部粘上数据记录仪,然后放飞。除了追踪位置和海拔,这些装置也帮助科学家了解它们的睡眠模式。

军舰鸟在太平洋上空度过的时间可长达十天,然后返回巢中,拉腾博尔格的团队趁机收回设备。数据显示,军舰鸟采取短暂的间发性睡眠,平均时长12秒,通常是在滑翔时小憩。总睡眠时长平均每天42分钟,这与它们在巢中时每天12小时的睡眠相比,时长十分之短。它们在空中打盹时还有相当一部分时间只有一半的大脑在休息,另一半仍保持清醒。

为了解塍鹬是否也采取类似的睡眠模式,就需要小得多的电池,而拉腾博尔格称这一目标可望达到。“它们有可能在飞翔时睡眠,甚而一边振动翅膀一边打盹。”他说。

在丹麦长大的亨里克·莫里岑从小就会偶然发现不属于当地的鸟类。一次他拍摄下一只漠鵖,这种鸟的一些种群到中亚繁殖,在北非和印度之间的地带越冬。“我想知道它们脑子哪里坏了,沿错误方向飞了这么远。”他說。正是这种好奇心促使今天在德国奥尔登堡大学任教授的莫里岑踏着数代探索者的脚印,试图解开鸟类如何确认航向、返回相同的繁殖地和越冬场所的谜题。学者们找到的证据显示,鸟类可能运用好几种不同的导航机制。

1951年,德国科学家古斯塔夫·克雷默发现紫翅椋鸟将太阳当作罗盘,用以指示飞行方向。60年代,康奈尔大学的生态学家斯蒂芬·埃姆伦将靛蓝彩鹀放入天文馆,发现这些小鸟和古时候的航海者一样,也借助星斗的方位导航。同一时期,德国动物学家沃尔夫冈和罗斯维塔·维尔希科夫妇对欧亚鸲的室内试验揭示,鸟类拥有内置磁力罗盘。

莫里岑及两位同事威廉·科克伦、马丁·维克尔斯基在2003年进行了一项实验,在野外研究迁徙鸫鸟的导航方式——而非在实验室里扑腾。起初,学者们在日落时将鸫鸟置于室外的笼内,把它们暴露在人工向东偏转70度~90度的磁场中。携带卫星讯号器的鸫鸟在完全不见日光的夜间放飞。学者们驾驶装置天线的车辆追踪,最远到达1100公里。结果显示,鸫鸟在起飞的第一晚飞向了西方,而非北方。但在随后的几晚,它们改道向北,找到了正确的方向。学者们通过这一行为推断,鸫鸟通过自己体内的罗盘设置导航,同时也每天借助日落时的阳光进行校准。

白鹳爱在高处筑巢。在西班牙西部的埃斯特雷马杜拉地区,人造的巢柱拯救了一群白鹳,它们曾生活在一幢废弃建筑中,现正经历整修。这些鸟类的迁徙目的地迥异,一些去往非洲,还有的留在欧洲的家园附近。

迁徙物种依靠多种罗盘导航,这并不奇怪:它们当中有许多在夜间旅行,那时太阳帮不上忙。在多云的夜晚,星空也爱莫能助。即便是磁场,也并非无往不利的后备。

塍鹬的具体导航机制还属于未知,但莫里岑推测,和野外实验中的鸫鸟一样,塍鹬利用自身的磁力罗盘进行导航,并在每次日光出现时校准飞行方向。

红腹滨鹬看起来很像斑尾塍鹬,但体型更小,嘴巴更短。和后者一样,它们在极北之地繁殖,南飞数千公里越冬。它们沿岸觅食,将细嘴插入软泥,捕捉软体动物。荷兰皇家海洋研究所的海洋生态学家扬·范吉尔斯研究红腹滨鹬的一个亚种,它们在北极繁殖,到毛里塔尼亚过冬。他和同事对观察到的滨鹬食用海草的行为感到困惑。它们什么时候变成素食为主了?这是为什么?

学者们发现,这些红腹滨鹬属于幼鸟,它们的嘴巴和身躯都比正常幼鸟要短小。他们还注意到,不同年份出生的幼鸟之间身型差异很大。那些在北极经历最暖气候时降生的雏鸟具有最小的身躯和最短的嘴巴。最可能的解释是这些小鸟降生后没有得到足够的食物,因为积雪融化过早,导致它们赖为食源的昆虫提前达到高峰,让新生小鸟错过了营养期。

迁徙到毛里塔尼亚后,嘴巴较短的红腹滨鹬无法探入泥滩深层,以找到足够的软体动物为食。“海草是贫瘠的营养来源。”范吉尔斯说,“我们从没预期滨鹬会进食海草,但现在它们别无选择。”研究者还发现,嘴巴短的红腹滨鹬寿命也变短。“极地的食物匮乏最终导致它们在热带地区的饥饿和死亡。”他说。

红腹滨鹬项目是少数几个为气候变化和环境破坏危害迁徙物种的情况提供确凿证据的研究之一。在过去的半个世纪里,许多海鸟的数量大幅缩减,北美的鸣鸟种群自1973年来折损了70%。一些下降最急剧的情况发生在采用东亚-澳大利亚迁徙路线的物种身上,包括滨鹬、矶鹬和滕鹬,首要原因可能是沿黄海海岸发生的对候鸟驻留地点的破坏,在那里,维持鸟类生存的潮间带泥滩正被以疯狂的速度填盖,建成港口、工厂和住宅区。

同样地,非法狩猎以及土地用途的变更也在危害着往来于欧洲和非洲之间以及北美洲和南美洲之间的候鸟。据保护主义者的估算,仅在地中海地区,每年遭到捕捉和杀害的候鸟数量就高达1100万到3600万只之间,威胁着苍头燕雀和黑顶林莺等鸟类的种群。

随着更多的土地在伐除植被、投入农耕,撒哈拉以南地区的许多长途候鸟过冬地点变得不那么宜居。候鸟驻留地点的工业化农牧让它们难以觅食。例如欧洲南部,乡间的布局曾经是小块农场之间穿插着野地,为候鸟提供充足的食物。现在,整片地形被均化为种植单一作物的大片耕地,例如玉米,而收割也变得比以前更为高效。

“每一粒玉米都被收尽,不留任何剩余。”马克斯-普朗克研究所的研究员汉斯-贡特尔·鲍尔说,“生而为鸟,运气好,可以到其他地方觅食;运气不好,找不到其他地方,那就困难了,因为你需要储备能量,以备远飞。”

一群红腹滨鹬在爱尔兰海近岸处的风电场前偏转航向。这一亚种在加拿大的北极地区和格陵兰岛繁殖,到西欧海岸过冬。欧洲的研究者正在评估近岸风轮机是否对鸟类种群造成显著威胁。

要扭转这种令人惊心的趋势,需要多角度的保育投入——从保护森林和海岸,到加强执法、禁绝捕捉和杀害候鸟。对最新追踪技术的应用,包括越来越小的地理定位标签,有助于选取需要保护的地点——史密森候鸟研究中心主任皮特·馬拉说。一个物种的种群规模变迁,例如在过去50年间骤减逾60%的棕林鸫,既受美国东南部繁殖区条件变化的影响,也是墨西哥和哥伦比亚越冬地区栖息地丧失的结果。”学者们发现,虽然冬季栖息地森林遭到毁坏的速度更快,但繁殖地森林的消失对这些鸟类的危害更大。

一个阳光明媚的下午,在新西兰的福克斯顿比奇,脚穿胶鞋、头戴遮阳软帽的杰西·康克林走向马纳瓦图河口盐沼,趟过落潮后留下的脚踝深的泥坑。五六只塍鹬栖息在沙河堤上,康克林在距它们约30米远的地方,将望远镜装上三脚架。

康克林是一位平时居住在荷兰的科学家, 他在过去十年间每年都会造访河口。康克林跟踪了约160只塍鹬——可以通过脚上的彩环分辨——它们每年都会回归。他发现每只塍鹬每年离开的时间几乎都是同一天,仿佛经过精准的时钟提醒。但这些鸟儿也会为避免不利的风向而灵活调整起飞日程。

但是,从较长的时间跨度来看,这些小鸟提前了离开河口的日期。现在,康克林跟踪的塍鹬的起飞时间比2008年到2010年时平均提前了五天。很多小鸟将多出的时间花在黄海觅食、增加体重上——那里的进食地点正在退化。到达阿拉斯加的时间大致相同。塍鹬提前离开的根本原因是为了想在中转站更久停留,还是试图更早抵达阿拉斯加、适应越来越提前的夏季,还不明确。无论是哪种情况,塍鹬都像是在从经验中学习,而非仅仅遵循由遗传设定的进度,康克林说。

那天下午,康克林花了好几个小时调度望远镜,观测塍鹬。一些鸟儿继续休息,一些在附近觅食,将嘴巴浸入泥中。当其中几只涉入水中沐浴,清洁并整理羽毛时,康克林知道这种行为可能是出发的前兆。

随着午后时光的推移,日光变得温和,波光也渐柔润。一只塍鹬开始高声鸣叫,其他鸟儿也纷纷唱和,这场对话持续了好几个小时。又有几只塍鹬飞来加入团体。“我不知道它们是在交流具体信息——例如,你觉得现在的风怎么样?——还是在不断喧哗,以召集所有准备离开的同类。”康克林说。

将近日落时,叫声更加响亮。突然,所有的塍鹬一同升空。他调整望远镜,跟随鸟群远去,一共数到十只。它们在河口上方急速攀升,然后向着海洋飞去。起初是杂乱的一群,最终排成V形。康克林注视着塍鹬,直到它们消失在淡蓝的天际。

云彩衬托下的三只小天鹅振翅齐飞,律动谐美。它们正从繁殖地北极飞往美国太平洋海岸的过冬地带。小天鹅通常举家齐飞,数量可以过百。