凝灰岩型含油层系特征与成因分析

——以准噶尔盆地火烧山油田二叠系平地泉组为例

张丽霞,柳益群,向辉,李红,周鼎武,焦鑫,李哲萱,南云

1.新疆油田公司准东采油厂勘探开发研究所,新疆阜康 831511 2.西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,西安 710069

1 构造背景

新疆北部地区晚泥盆—早石炭世处于洋盆俯冲消减、陆—陆弱碰撞(软碰撞)阶段,在晚期叠加了后造山的伸展作用,形成区域残余海盆发育、海相陆相盆地共存的古地理面貌[1-2]。晚石炭世—二叠纪(300~250 Ma)是新疆北部地区的早海西期洋盆闭合、陆陆碰撞造山形成统一地块之后的强烈活化时期,突出表现在准噶尔区块形成若干个陆内裂谷或断陷盆地,有广泛的火山喷发和深成岩浆侵入,包括碱性花岗质岩浆和基性岩浆(岩墙)等,控制了区域成盆作用和成岩、成矿作用。就现有资料分析,石炭—二叠纪的陆内伸展作用在整个新疆地区都有表现。这个阶段的重要构造事件包括博格达地区在晚石炭世中晚期—二叠纪裂谷盆地的形成、觉罗塔格裂谷盆地、伊宁裂谷盆地的形成以及准噶尔盆地及邻区的隆—坳(断)相间的构造格局,均为这个阶段地壳扩张作用的结果与产物。晚石炭世到中二叠世区域范围不仅发生板内伸展作用的显著深成岩浆活动和火山活动,而且在北疆地区保存残留海的背景下,形成近源快速的粗碎屑沉积和地幔热液喷流沉积交替的沉积组合,成为准噶尔盆地及相邻地区资源、能源形成发育的重要时期。

火烧山油田位于准噶尔盆地东部隆起的二级构造单元沙帐断褶带。该区块北抵克拉美丽山,南接沙奇凸起,西临五彩湾凹陷,东靠石树沟凹陷,其周边均以断裂为界。区块内部可进一步划分为沙丘河背斜、火烧山背斜、火东向斜和帐篷沟背斜带不同次级构造单元。由控制区内主要地层系统和构造格架的北西向和北东向地震剖面可知,火烧山地区是在下石炭统褶皱基底上形成的一套自上石炭統至第四系较为齐全的沉积地层系统,地层均已显著构造变形,发育一系列褶皱和冲断构造。区内发育近东西向(北西西向)和近南北向(北北东向)的两组构造线,前者形成于海西运动,主要表现为边界断裂和古隆起,对晚古生界沉积和构造起控制作用;后者形成于印支一燕山运动,表现为北北东向的二级构造带叠合在海西期近东西向构造背景上,它们奠定了准东地区现今凹、隆相间的构造格局(图1)。

图1 准噶尔盆地东部地质略图(据王淑芳,2013)Fig.1 A brief geological map of eastern Junggar Basin (after Wang, 2013)

2 平地泉组油层的岩性特征

研究区平地泉组呈纹层状,纵向上整体含油,含油饱和度总体均较高(介于31.5%~88%),但含油性差异较大。含油性明显受凝灰岩和凝灰质岩类(特别是凝灰质白云岩)的控制,无明显储、盖层界限。在好的含油层段,凝灰质含量异常高,同时具有以下特征:1)平地泉组全井段全岩黏土矿物分析出现异常的垂直曲线*柳益群, 李红, 周鼎武, 等. 准东北部平地泉组致密油储层综合评价与潜力分析. 中国石油新疆油田分公司准东油田报告, 2015.,未见黏土含量和黏土矿物混层比发生变化,表明黏土矿物在早期成岩阶段曾遭受较高温度的影响,此后地层再未经历过更高温度的影响,因而混层比未随成岩阶段的加强而发生变化;2)镜质体反射率(Ro,%)变化异常。一般情况下,Ro随地层深度增加而增大,而在本区其Ro自地层浅部即高于正常值,且随深度变化Ro整体变化不大*柳益群, 李红, 周鼎武, 等. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组致密油储层成因及成岩相研究.中国石油新疆油田分公司实验检测研究院研究报告, 2014.,柳益群, 李红, 南云, 等. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组致密油优势储层成因及分布探讨.中国石油新疆油田分公司实验检测研究院研究报告, 2015.,与正常沉积岩的成岩变化趋势完全不同,喻示着成岩温度的起点较高。

2.1 岩石类型

研究区内中二叠统平地泉组为准噶尔盆地东部重要的含油层系。前人认为其主要岩性以黄绿及灰绿色砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、暗色泥岩、泥灰岩为主,本文通过对23口钻井岩芯共计800多个岩石薄片的综合研究,识别出该组岩石主要是一套超基性凝灰岩—中酸性凝灰岩、岩浆喷爆—喷溢岩及热液喷流岩等具有特征构造—沉积意义的岩石组合。本文仅探讨凝灰岩类特征及其与油的关系。

根据凝灰物质的含量分为凝灰岩、沉凝灰岩和凝灰质岩。根据其矿物成分、结构构造和地球化学特征又可分为超基性凝灰岩和中酸性凝灰岩。钻井岩芯柱显示含油层段集中在剖面下段,在该段具有丰富的滑塌构造、变形层理和纹层状凝灰岩,同时还有反映滨浅湖沉积特征的芦木化石和鱼鳞化石(图2)。

2.1.1 超基性(碳酸岩型)凝灰岩类

超基性岩是一种SiO2含量小于45%、富K2O和Na2O的富镁铁岩浆岩,包括金伯利岩、霓霞岩,根据岩石的碱度指数分别归为碱性系列和过碱性系列;碳酸岩虽然不属于硅酸盐类,但含较多碱性暗色矿物和似长石,也归入过碱性的超基性岩浆系列[3]。

碳酸岩是指岩浆成因的以碳酸盐类矿物为主要矿物成分的岩石,它与沉积成因的碳酸盐类在矿物形态、岩石结构构造和产状方面均有明显差异[4-6]。碳酸岩一般为结晶粒状岩石,多为白色至淡棕色,少数为黄色或棕色,其产状多为岩脉、岩株、条带及小型岩体。碳酸岩中碳酸盐类矿物应占80%以上,主要矿物有方解石、白云石、铁白云石、碱性长石、霓石、霓辉石、钠闪石、橄榄石、金云母、霞石等。其次有菱铁矿、菱锶矿、菱锰矿等,还有硫化物、氧化物、卤化物、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等矿物。副矿物常见磷灰石、磁铁矿、独居石、萤石、烧绿石、重晶石等。最明显的鉴别特征是其通过的围岩中发生霓长岩化作用[7]。该类岩石多发生在陆内裂谷环境中[8]。按照国际地科联火成岩分类委员会(1989)及Kresten[9]的分类,将岩浆成因的碳酸岩按矿物成分划分为:黑云碳酸岩和白云碳酸岩,为粗粒相;方解石碳酸岩和镁云碳酸盐,为细粒相。粗粒相位于杂岩体中心,呈岩株、岩墙、岩脉状环形分布,并呈晶粥状塑形侵位;细粒相呈切线和放射状侵入岩体和围岩,与非碳酸岩岩墙伴生。也有极少直接喷出地表的碳酸熔岩,如坦桑尼亚东部的火山口喷出的碳酸熔岩规模巨大[10]。

图2 火烧山油田平地泉组钻井岩芯照片a.b.碳酸岩喷爆、变形,1 521.25~1 521.75 m,c.白色(碳酸岩)与黑色(含油泥岩)呈波状层理,上部见泄水构造,1 583.5 m;d.碳酸岩型凝灰岩,白色颗粒为碳酸岩喷爆岩屑,1 522.50 m;e. 芦木化石,1 437.75 m;f. 吐鲁番鳕鱼化石,只保留了部分鱼鳞,1 419.2 m;g.顺层分布的不同级别的旋涡构造,1 510.1 m;h.变形构造,1 534.7 m;下段为纹层岩,上段显示泄水构造,1 583.5 m;i.垂直裂缝发育,岩石变形、破碎强烈,1 594.1 mFig.2 Core images of Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

(1) 粗粒碳酸岩相:黑云碳酸岩

与上述岩浆碳酸岩相比,火烧山油田平地泉组的碳酸岩具有两种产状,一种呈厚度介于3~5 cm的脉状夹于含油的泥晶碳酸盐岩中,主要矿物为方解石、霓石、锂云母,具有典型的岩浆岩镶嵌粒状结构(图3a,b),属于粗粒碳酸岩相(黑云碳酸岩)。粗粒相黑云碳酸岩在研究区分布最为广泛,在显微镜下它们呈晶粥状塑性侵位呈细脉状,大多数细脉状碳酸岩矿物呈半自形粒状结构,其中方解石呈异常鲜艳的玫瑰红干涉色,电子探针定为富锶方解石,表明它们喷出后经历了在热液中的生长过程(图3c);其共生矿物多为碱性的超基性岩矿物霓石、硅钡钛石和锂云母,在透射光显微镜下观察,霓石为蓝绿色,长柱状或毛发状,正高突起,两组近于正交解理,具有黄色、浅褐色、绿色、蓝绿色多色性且多色性明显,干涉色二级—三级,但被自身较浓的绿色所掩盖(图3d),在电子探针背散射图像下呈灰黑色。硅钡钛石在单偏光镜下为浅灰色—灰白色,高突起,无色,晶型多呈长柱状,横切面呈正方形,具有正交的两组解理,正交偏光下干涉色鲜艳,可达二级蓝(图3e),常与钠长石伴生。锂云母呈叶片状集合体,干涉色可达鲜艳的二级红,C∧Ng约为6°,光轴角较大(图3b,f)。

图3 火烧山油田平地泉组碳酸岩质熔结凝灰岩a.碳酸岩质熔结凝灰岩中的碳酸岩岩屑(局部放大),主要矿物为方解石(高级白干涉色)和霓石(二级蓝干涉色),H2井,1 835.11 m(-);b.碳酸岩脉(局部放大)中的方解石(高级白干涉色)、锂云母(片状,玫瑰红色、紫色,最高干涉色二级绿)和少量霓石,呈半自形粒状镶嵌式结构,H2井,1 835.11 m (+);c. 喷爆的碳酸岩岩屑,由于富含锶而显示鲜艳的干涉色,H263井,1 544.79 m(-);d.岩浆碳酸岩脉,由粒状方解石和霓石(柱状,毛发状,二级蓝干涉色) 组成,半自形粒状结构,HB1井,2 549.09 m (+);e. 岩浆碳酸岩脉以及粗大的硅钡钛石斑晶,硅钡钛石具有正交解理,二级蓝和一级黄干涉色,基质为含油的泥晶碳酸盐,HB1井,2 549.20 m(+);f.两期碳酸岩脉穿插,主要矿物为方解石,少量霓石,HB1井,2 548.30 m(+);g.喷爆的碳酸岩岩屑散布在含油的碳酸质基质中,HB1井,2 550.16 m(-);h.碳酸岩侵入地层中捕获的含油泥岩捕掳体,HB1井,2 549.2 m(-)Fig.3 Carbonatitic ignimbrite in Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

(2) 细粒碳酸岩相:方解石碳酸岩

方解石碳酸岩的矿物组成以粒度小于0.2 mm的方解石为主,表现为星散状方解石碎屑或团块呈不连续的透镜状、蝶状、团块状和星散状大致呈层分布在含油的泥晶纹层中(图3g,h),层厚介于0.3~0.7 mm,属于细粒碳酸岩相。该类碳酸岩具有斑状结构,斑晶中的矿物主要为方解石和铁方解石,呈半自形粒状,有些颗粒彼此镶嵌组成集合体(岩屑),基质为细小的方解石、碱性长石和黑云母等凝灰物质,同时伴生少量黄铁矿,显示凝灰结构和变形构造。根据上述岩石、矿物学特征和结构构造特征,认为该类岩石应来自碳酸岩的喷爆—喷发,属于较少见的碳酸岩型凝灰岩类。

2.1.2 中酸性(安山岩型)凝灰岩类

中酸性凝灰岩比较常见,主要指长英质火山碎屑物质大于90%,且具有凝灰结构的火山碎屑岩。该类岩石的碎屑基本不具磨圆度,分选很差,成分和结构构造变化很大,缺乏稳定的层理,多呈断续的纹层、透镜状、蝶状等构造,局部见浊积构造和变形层理,不论在陆上还是在水下均有分布。按照凝灰物质的含量及结构可分为:

(1) 熔结凝灰岩

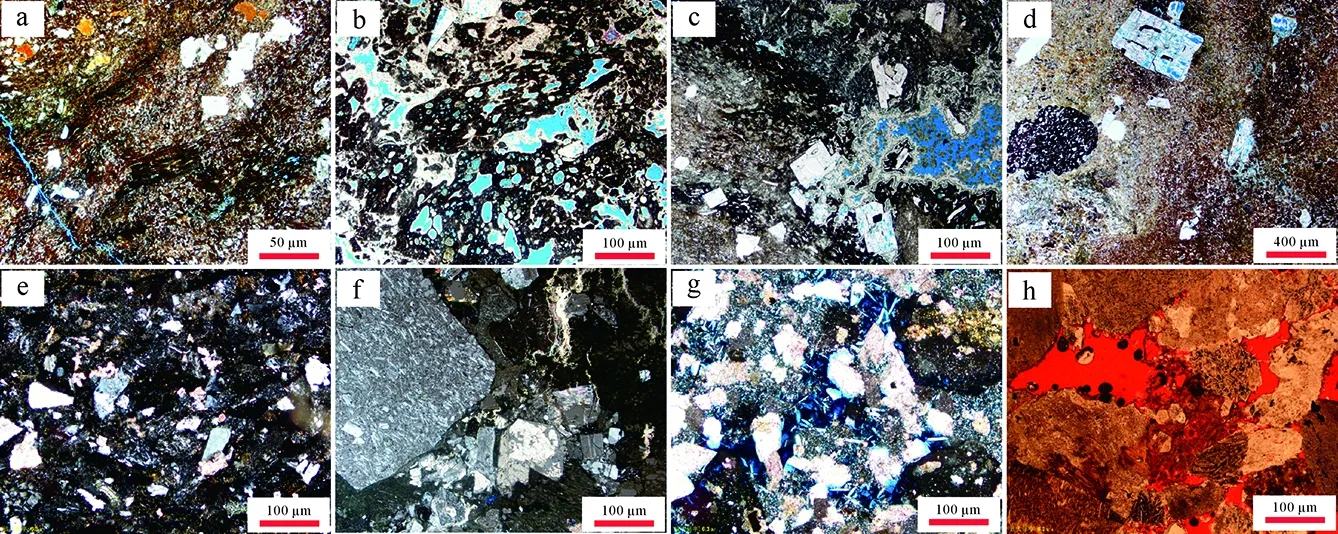

熔结凝灰岩的分布自火烧山背斜的北部到南部均有发现,在H201井、XQ104、H262井、H263井和火2井区最为发育。该类岩石具有明显的熔结结构和似流动构造(图4)。

该类凝灰岩中碎屑组成主要为晶屑和玻屑,少量岩屑,粒度介于0.1~0.01 mm。晶屑以钠长石、正长石和少量透长石等碱性长石和石英为主,多呈尖棱状、次棱角状、长条状、镰刀状等特殊形态,部分见港湾状及破碎粒状;偶见黑云母、角闪石、辉石单晶和岩浆岩岩屑,具有典型的凝灰结构(图4a~f)。多数碎屑颗粒新鲜干净,几乎无次生变化。长石多(熔)溶蚀成港湾状、残留状,石英也见到(熔)溶蚀现象。铸体薄片显示该类岩石原生粒间孔隙发育,其孔隙中仅星散状分布着自形的钠长石板条(图4g),缺乏陆源杂基,有大量的剩余原生粒间孔(图4h),原生粒间孔均被油充填,喻示研究区可能是一种间歇性水动力较强的安静的环境,且有间歇性的硅、钠、钾等离子来源。由此推测,该区凝灰岩可能为滨浅湖—沼泽—热泉背景下岩浆和地幔热液间歇性喷发—溢流作用的结果。

图4 火烧山油田平地泉组安山质晶屑岩屑熔结凝灰岩a.晶屑熔结凝灰岩,XQ104井,2 055.40 m(-);b.杏仁状岩屑晶屑熔结凝灰岩,XQ104井,2 055.90 m(-);c. 火山角砾岩,XQ104,2 053.62 m(-);d.晶屑玻屑熔结凝灰岩,XQ104井,2 083.37 m(-);e.晶屑凝灰岩,以晶屑为主,少量玻屑和岩屑,H262井,1 439.38 m(+);f.晶屑岩屑凝灰岩,可见较粗大的安山岩岩屑,XQ104井,2 050.50 m(-);g.原生粒间孔中充填的自生板条状钠长石杂乱分布,较新鲜,H262井,1 617.93 m(+);h.岩屑凝灰岩,岩屑以凝灰岩为主,原生孔隙发育,杂基极少,H2井,1 593.7 m(-),铸体薄片,红色为孔隙Fig.4 Andesitic crystal fragments, cuttings, ignimbrite of Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

除新鲜的晶屑凝灰岩外,研究区还含有大量玻屑凝灰岩(图5),玻屑和晶屑呈撕裂状、火焰状,鸡骨状、不规则状等(图5a~f),在部分岩石中呈“基底式”胶结(图5g,h),均匀分布。它们呈纹层状与泥晶白云岩互层或呈透镜状分布在泥晶白云岩中。依据上述矿物学特征和结构构造特征确定上述矿物应来自碱性的中酸性岩浆岩。是一种由近源火山喷发、溢流作用形成的火山碎屑岩。当这类凝灰岩含玻璃质时,它们常常发生脱玻化而形成方沸石,方沸石溶蚀后则形成较好的溶蚀粒内孔,成为本区重要的储油岩。

(2) 沉凝灰岩

研究区此类岩石整体具有较好的纹层状构造,有些层段呈透镜状、不规则蛇曲状或生物潜穴等构造,变形强烈,表明它们沉积时受到较强烈的沉积扰动和生物活动的影响;局部可见浊流沉积,主要发育A段,具有粒序层理。

经岩石薄片鉴定及电子探针分析并结合全岩X衍射分析结果,发现研究区沉凝灰岩中长英质含量变化较大。例如在H2井1 751.5 m处一层沉凝灰岩,其长石、石英的含量高达82.8%;而在1 735 m处则为云质沉凝灰岩,其长英质的含量为54.9%;总体上看长石+石英平均含量为62.6%左右。由于此类岩石火山碎屑含量的变化较大,导致岩石孔隙度变化大,其含油性也有较大差异,但总体看含油性较差。

(3) 凝灰质泥晶白云岩

凝灰质岩中凝灰质含量介于25%~50%之间。研究区多见凝灰质泥晶白云岩,其长英质凝灰物质均匀散落在泥晶或粉晶白云石之中。该类岩石对应的测井响应特征为低自然伽马(GR),低自然电位(SP),高电阻率(RT/RI)。显微镜下可见凝灰质泥晶白云岩中矿物组成以紧密镶嵌的自形—半自形白云石为主,其次为斜长石(以钠长石为主)、钾长石(以正长石和透长石为主)和石英,它们较均匀混合(图6)。凝灰质含量较多的部位同时含有较多的有机质碎片,测井解释结果显示含油性较好。

凝灰质泥晶白云岩类在研究区平地泉组分布广泛,多呈薄层状产出。该类白云岩较为致密,肉眼很难分辨出颗粒界限。正交偏光镜下可见少量的泥晶级白云石,但在反射光下或电子探针背散射图像中可以看到密集的自形—半自形白云石颗粒。在白云石颗粒之间常分布丰富的生物碎片,主要为藻类,常因含有丰富的油或沥青(激光拉曼验证)而呈黑色或灰黑色,极易被误认为“泥岩”。从含油性来看,此类泥晶白云岩出现的井段对应的测井解释含油性较好,如火2井、H2452井、H262井、H263井等位于背斜北部的钻井。当此类岩石未被油浸染时,岩石呈黄白色,为较纯的泥晶白云岩。

(4) 含凝灰质藻云岩

藻云岩在研究区平地泉组分布广泛,多呈纹层状或透镜状产出(图6)。该类岩石粒度细小,由泥晶白云石、凝灰质与藻类混合而成,胶结致密,肉眼很难分辨出颗粒界限。该类岩石常因富含石油而呈黑色或深灰色,因而容易被误认为泥岩。在白云石颗粒之间常见丰富的藻类(部分发生磷灰石化),通常大于30%。部分藻间孔隙发育,藻间孔多含油,有时可被细小的霓石充填。在荧光显微镜下,这些藻类体在蓝色光源激发下发黄色荧光,表明有机质的演化程度较低,仅进入低成熟到成熟阶段。藻云岩多为好的烃源岩,主要分布在火烧山背斜上由北向南呈串珠状分布的小型中心一带,这些沉积中心可能由于富含岩浆活动和地幔热液流体而具备适合藻类生活的环境,从而使藻类勃发并成为重要的油源。藻云岩出现的井段对应的测井解释含油性较好,它们应该是盆地内主要的生烃母质之一。

图5 火烧山油田平地泉组安山质玻屑凝灰岩a.玻屑岩屑(白色)凝灰岩,H021井,2 816.5 m(-);b.为a.的正交偏光,岩屑主要为凝灰岩,玻屑含量较高(+);c.安山质玻屑凝灰岩,玻屑大小不一,顺层分布(+);d.晶屑玻屑凝灰岩,H263井,1 572.42 m (-);e.玻屑凝灰岩,玻屑呈不规则状(白色),H262井(-),1 471.9.1 m;f.e的正交偏光;g.玻屑凝灰岩,玻屑(白色)呈基底式胶结,H262井,1 473.12 m(-);h.为g的正交偏光Fig.5 Andesitic vitric tuff of Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

图6 火烧山油田平地泉组凝灰质泥晶白云岩和含凝灰质藻云岩a.凝灰质泥晶白云岩,长英质岩屑约占20%,H2340井,1 601.55 m(+);b.晶屑岩屑凝灰质白云岩,长英质晶屑岩屑分布于软变形的泥晶白云岩中,大7井,2 667.02 m (+);c. 晶屑岩屑凝灰质白云岩,凝灰质不均匀分布,火2井,1 811.58 m(+);d.含凝灰质泥晶白云岩,H263井,1 556.08 m(-);e.凝灰质泥晶白云岩,新鲜的中酸性凝灰岩屑散落在泥晶碳酸岩中(+),HB1井,2 577.10 m;f.干净的长石板条被磷灰石化有机质?包裹,HB1井,2 452.48 m(-);g.含凝灰质藻云岩圆形及半圆形的颗粒为中酸性凝灰岩岩屑,红色为藻类,D7井,2 643.17 m(+);h.巨大的玄武质凝灰岩屑分布在泥晶白云岩中,HB1井,2 577.14 m(+)Fig.6 Tuffaceous micritic dolomite and algal dolomite of Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

3 凝灰岩对生烃的影响

蒋宜勤等曾对与火烧山油田相邻的吉木萨尔凹陷的二叠系致密油做过研究[11],提出凝灰物质对致密油的形成具有重要的影响,并认为致密油层段的深灰色、灰黑色的凝灰质泥晶白云岩是最好的油页岩(生储一体)。与吉木萨尔凹陷相比,准东火烧山油田的凝灰物质更多,油更丰富,凝灰物质与油的关系更清楚。

3.1 烃源岩中有机质类型及生烃潜量

已有研究资料[12-15]表明,火烧山背斜(中二叠统平地泉组)一带的烃源岩厚度为50~200 m。火烧山油田的平地泉组烃源岩的有机质约占78%,有机质为腐泥型(Ⅰ型)和腐殖腐泥型(Ⅱ1型),干酪根H/C原子比为0.9~1.4,氢指数大于200 mg/gTOC的占50%,大于400 mg/gTOC的占28%,有机质成熟度为低成熟—成熟阶段。

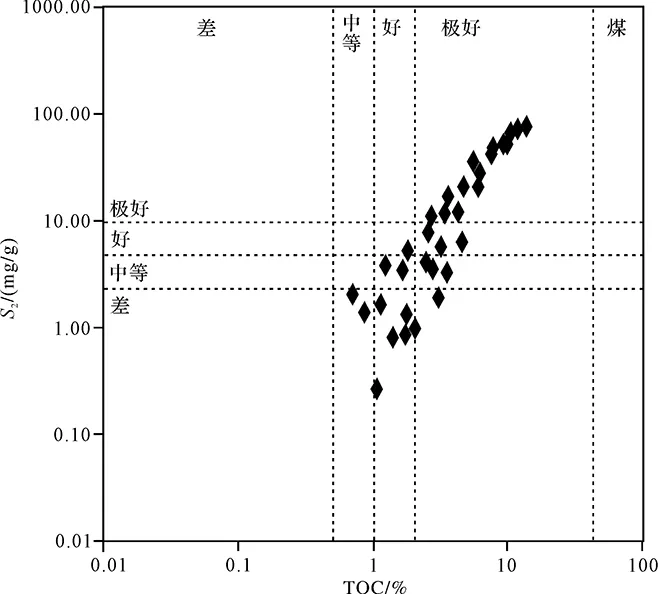

42个凝灰质白云岩的有机碳分析显示该套烃源岩中总有机碳含量介于0.72%~13.9%之间,平均值为4.5%。总有机碳大于1%的样品占总样品数的95%,并在1%~2%之间出现一个峰值。生烃潜量(S1+S2)介于0.1~77.41之间,差异极大;生烃潜量大于6.0的样品占总样品数的57%,平均值为21.23%,总体认为平地泉组烃源岩为较好—好烃源岩。TOC-S2图解可以看出有机碳含量与其生烃潜量有良好的匹配关系(图7),但是有机质含量和分布极不均匀。

据周中毅等[16]对准噶尔盆地二叠系风城组烃源岩的研究,认为凝灰质岩本身就是一种生油岩,其有机碳含量为1%~3%,干酪根类型为Ⅰ型或Ⅱ型,具有很高的产烃能力。正烷烃的主峰在C17~C20,富含类异戊二烯烃、甾烷含量高于萜烷,这都是藻类有机质的特征。该类生油岩氯仿抽提沥青“A”在0.1%以上。氢指数大多在300 mg/g以上。有效碳占总有机碳的比例很高,表明这类生油岩中的有机质有利于向烃类转化;S1+S2所代表的产油率很高,多数在4 kg/t以上,有些层段已高于9 kg/t,达到优质生油岩的标准。

图7 平地泉组烃源岩TOC与S2关系Fig.7 The relationship of TOC and S2 of source rocks in Pingdiquan Formation

3.2 凝灰岩对有机质富集的影响

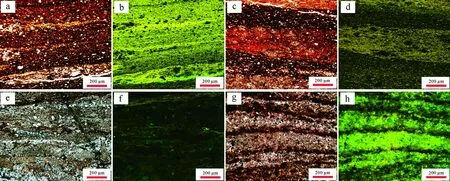

荧光薄片观察结果表明,在蓝色光源激发下平地泉组纹层状烃源岩显示较强的黄色荧光(图8a~d),表明较强的生油能力和较低的有机质成熟度。同时显示出油的较强的分布非均质性。从油的分布状况与岩石类型来看,高有机质丰度的烃源岩与凝灰质白云岩和沉凝灰岩的分布深度一致,表明凝灰物质与油的形成具有密切成因联系。透射光显微镜、反射光显微镜和荧光显微镜的观察均发现与凝灰物质关系密切的藻类等微生物,如图8e,f显示出碳酸岩喷爆物与这些微生物的密切关系;而图8g,h则展现了藻类与中酸性凝灰质的依存关系。火山作用停止后,火山口附近形成热泉,使藻类勃发并成为研究区重要的油源[17]。

3.3 油充注早,矿物被溶蚀扩大了储集空间,并抵抗了机械压实作用

统计结果表明,凝灰岩类普遍为含油岩类。在反射光显微镜和电子探针下,可见凝灰岩的原生粒间孔发育且其中并无充填物,大部分为颗粒支撑结构。一般情况下,凝灰岩分选好,碎屑颗粒多为点、线接触,原生孔隙多。如果近源的炽热的凝灰物质与滨湖—沼泽—热泉相的有机质混合会瞬间生成液态烃,并就近充填到凝灰岩类原生孔隙中。油的早期充注不但使储层抵抗了上覆地层的重力,减弱了机械压实作用,而且使原生孔隙被很好的保存下来;同时使长石等碎屑被溶蚀,提高了岩石总孔隙度。另一方面,还可在铸体薄片中清晰观察到凝灰岩类中丰富的原生粒间孔、粒内孔以及强烈的方沸石溶蚀孔隙。该类岩石自浅到深其矿物组成和溶(熔)蚀作用具有相同强度,而且在相同深度上差异较大,也是正常埋藏成岩作用理论很难解释的。

图8 火烧山油田平地泉组烃源岩荧光特征a.纹层状藻云岩在单偏光显微镜下显示亮黄色的细纹层与浅褐色纹层,H263井,1 889.2 m(-);b.为图a的荧光片,显示较强的荧光,成熟度较低,其中亮黄色细纹层的荧光更强;c.富含岩浆方解石的藻纹层在单偏光显微镜下显示红色,H263井,1 751.5m;d.为图c的荧光片,在荧光显微镜下藻纹层显示弱黄色荧光;e.岩浆碳酸岩层中夹浅褐黄色藻纹层(-);f为e的荧光图像,显示藻纹层发黄色荧光,而碳酸岩层发绿色荧光,H262,1 644.1 m;g.浅褐色含凝灰质碎屑藻云岩,碳酸岩质碎屑呈纹层状分布,层间被极薄的暗色层隔开, H263井,1 751 m;h.为g对应的荧光图像,含油的泥质纹层发强烈黄色荧光,而碳酸岩质碎屑不发荧光。注:本文荧光均为蓝光光源激发Fig.8 The fluorescence features of source rocks in Pingdiquan Formation, Huoshaoshan oilfield

3.4 干酪根碳同位素的意义

火烧山地区平地泉组38块烃源岩样品的干酪根的碳同位素分析结果为δ13C介于-19.84‰~-28.74‰,平均为-24.8‰,显示出不同于常规的有机质生烃结果;另据陈建平等[15]的研究,准东地区平地泉组和博格达山南缘的芦草沟组的碳同位素分别为-31.5‰和-19.5‰,多数小于-26‰,差异较大;原油碳同位素显示五彩湾凹陷为-26‰,绝大多数大于-25‰。综合上述并结合研究区沉积环境可以看出,研究区生烃母质可能主要来自高盐度的湖泊。但是也出现了一些偏重的碳同位素,表明研究区的原油可能遭受了生烃母质(主要为微生物)的降解作用[18],Lebedew实验模拟微生物降解可使δ13C升高约2‰~5‰[18]。

4 结论

火烧山地区二叠纪时期发育与地球深部碱性—过碱性的超基性—中酸性岩浆—热液活动相关的陆内裂谷盆地。该时期形成的两类凝灰岩作为研究区重要的石油储集层,不仅具有岩浆和热液活动对烃源岩和储集层的分布的控制作用特征,而且显示出该类油藏具有独特的生烃机理。深大断裂和裂缝控制了岩浆和热液流体的分布;碳酸岩浆及地幔流体提供的热及丰富的营养物质促进了滨湖—沼泽—热泉环境中藻类、微生物等生烃母质的繁盛;高丰度烃源岩快速形成但分布极不均匀;液态烃早期生成并进入凝灰岩中的原生粒间孔,抵抗了机械压实作用;富含原生粒间孔的碳酸岩型凝灰岩和富含方沸石溶蚀孔的安山岩型凝灰岩控制了油的分布。