绿色基础设施助推全域旅游发展的绿道设计策略*

——以丽江市为例

杨桂芳 李抒捷 张云孙

当前,全球正经历着有史以来最迅猛的城市化进程,城市空间的扩张,使城市赖以生存的生态环境空间越来越小(如森林、湿地、农田等),与此同时,环境污染、物种灭绝、资源短缺等生态危机日趋严重,环境和资源问题对实现全球可持续发展的约束日益凸显。在这样的背景下,各国都在积极追求绿色发展、循环发展、低碳发展,“绿色”逐渐成为世界发展的潮流和趋势,于是,绿色基础设施(Green Infrastructure,简称“GI”)应运而生。1999年美国关于绿色基础设施的定义是:GI是国家的自然生命支持系统(nation’s natural life support system),一个由水道、湿地、森林、野生动物栖息地和其他自然区域,绿道、公园和其他保护区域,农场、牧场和林地,以及维系天然物种、维护空气和水资源并对美国人民和生活质量有所贡献的荒野及其他开敞空间所组成的互通网络[1]。分析该定义,绿色基础设施定义具有“一系统、二环境”的特点。所谓“一系统”,即GI是国家的自然生命支持系统,系统并不孤立,而是具有内部连接性的互通网络,以消除或减轻孤岛效应。所谓“二环境”,即水道、湿地、森林、野生动物生境、荒野等自然环境;绿道、公园、农场、牧场和林地等人工环境。目的是通过绿色基础设施的规划建设,改善人类活动对生态系统服务功能的影响[2]。

20年来,GI在欧美国家的不断研究与实践,在服务功能、技术途径、政府参与等方面取得了大量成果,并不断拓展和深化。GI的研究已不仅局限于城市,进而转至乡村、流域、公路、荒地等更丰富的景观环境[3]。我国与国外在城乡“二元结构”、土地所有制、体制机制、政策法规等方面差异较大[4],目前应结合国内经济社会发展现状和国家发展战略,借鉴国外经验,寻求GI概念共同点,充分发挥生态系统的服务功能。

1 我国新阶段旅游发展战略的再定位——全域旅游

1.1 全域旅游的概念

2016年1月29日,在海口召开的全国旅游工作会议上,国家旅游局局长李金早提出,必须转变旅游发展思路,变革旅游发展模式,创新旅游发展战略,加快旅游发展阶段演进,推动我国旅游从“景点旅游”向“全域旅游”转变,自此拉开了中国全域旅游发展的序幕。2016年2月,国家旅游局正式启动“全域旅游示范区”创建工作,公布首批262家“国家全域旅游示范区”创建名单,丽江名列其中。2017年3月,国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第五次会议政府工作报告中明确提出,要完善旅游设施和服务,大力发展乡村、休闲、全域旅游。随着“全域旅游”写入政府工作报告,中央层已将“全域旅游”定位为国家战略。

旅游是一种较高层次的、以追求精神愉悦和满足为目的的消费行为,随着我国经济社会的快速发展和大众旅游时代的到来,旅游需求也在发生变化。近年来,休闲度假旅游悄然成为主流需求,以休闲度假为主的旅游产品已经成为众多旅游者的首选之地,但目前的状况是旅游产品的供给已经不适应快速增长的大众化、多样化、多层次的旅游需求。休闲度假旅游的兴起、供给侧改革的推进,必然对旅游业的发展提出新的要求。显然,单一的景点空间形态是难以满足游客的多种需求的,旅游形态只有向更高级的形态发展,才能表现出强大的生命力和时代特征,这种高级形态就是“全域旅游”。

李金早局长在《人民日报》上发表的《全域旅游的价值和途径》一文中对“全域旅游”的解释是:“全域旅游是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式”[5]。发展全域旅游是我国新阶段旅游发展战略的再定位,是经济社会发展到一定阶段的必然要求,既是一次深刻的产业变革,也是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的生动实践。2017年6月,国家旅游局正式发布《全域旅游示范区创建工作导则》。

1.2 《全域旅游示范区创建工作导则》中的GI元素

GI是一种将开放空间、土地利用、绿色发展、绿色基础设施规划、环境保护等一系列理念融入生态保护的方法。《全域旅游示范区创建工作导则》中尽管没有出现“绿色基础设施”词汇,但《导则》强调要“突出绿色发展,构建良好自然生态环境,将旅游发展作为重要内容纳入基础设施建设和生态环境保护等相关规划中。强化对自然生态系统、生物多样性、田园风光等保护。大力推广使用资源循环利用和生态修复,以保持生态系统完整性、生物多样性、环境质量优良性。因地制宜建设森林公园,鼓励发展“森林人家”“森林小镇”。开展主要旅游线路沿线风貌集中整治,在路边、水边、山边等区域开展洁化、绿化、美化行动”①。这些内容无不渗透着“绿色基础设施”的理念,因此,把GI理念融入我国全域旅游示范区创建工作,形成一个相互联系的绿色空间网络,能够助推全域旅游发展。

从空间结构来看,中国旅游业历经“点”(旅游景点)→“线”(旅游线路)→“面”(全域旅游)的发展历程。创建“国家全域旅游示范区”并不意味着忽视“点”和“线”的发展,只重视“面”的发展,而是要以“点线面”相结合来全面打造全域旅游,引导全域旅游差异化和特色化发展。目前,从空间布局上看全域旅游由点到线,由线到面,得到广泛实践。在“线”层面,要特别重视绿道建设,科学而艺术地优化道路两侧植物景观结构,全域贯通打造特征鲜明、四季皆景的道路绿化景观带。

2 丽江的绿道智慧

2.1 丽江古城绿道——家家流水,户户垂柳

丽江古城是纳西族人民为自身的生存和发展,在自然环境的基础上建立起来的城镇系统。从空间结构看,整个古城为居民提供了一个生态、社会、经济三方面协调发展的空间环境。古城内新鲜的空气、长流的活水、苍翠的青山、生生不息的动植物等绿色基础设施,从本质上讲是古城居民能持续地获得自然生态系统服务的基础。点缀于丽江古城里幽静的庭院风景,充满历史沧桑的古树名木,以及“家家流水,户户垂柳”“山中有城,城中有山,城山相融,山水一体”等生态景观,无不闪烁着纳西族生态智慧的奇光异彩。沿河垂柳是集生态、护堤、观光、休闲功能为一体的特色绿道,她以潇洒优美的姿态,根植于这片令人向往的土地,并默默守候着古城建筑、古城水系,令古城景观独具姿色,景色宜人[6](图1)。

图1 丽江古城沿河垂柳图

2.2 长江第一湾绿道——江边柳林

金沙江由北向南流至丽江市玉龙县石鼓镇时,突然以一百多度的急转弯,冲开崇山峻岭的重重阻拦,掉头北上又东去,形成著名的“万里长江第一湾”。长江之水从雪山一路奔腾而来,所到之处,滋养万物,物华天宝,人杰地灵。周围群山环抱,江流平缓、沙岸宽广,蜿蜒的柳林从这里一直延伸到玉龙县巨甸镇。由于柳树盘根错节,与江岸的土体形成一体,犹如一道绿色的生态屏障,抵御江水的冲刷。石鼓镇柳林是清光绪年间,当地农民为抵御金沙江洪水灾害而种植。到民国年间,柳树沿金沙江两岸成线成林,扩大了固沙淤泥面积,农民就在此开垦土地,种植庄稼,层层梯田环绕长江第一湾。石鼓镇和巨甸镇人民在长期与金沙江互动的关系中,不仅创造了田园文化,也创造了宝贵的防洪护堤的柳林文化,两镇居民都有在金少江畔种植柳树的传统习俗。柳林不仅是流域绿色基础设施,还是全域旅游的“线”层面的绿道景观。这些自然的、乡土的生态景观与两镇的历史文化一起构成了一方的传统乡土园林环境,有着与城市园林不同的自身特色和生态文化内涵[7](图2)。

图2 石鼓镇江边柳林图

3 全域旅游视域下的丽江绿道设计策略

3.1 绿道设计原则

绿道(Greenway)通常定义为线形绿色开敞空间,主要依托河滨、溪谷、山脊、景观道路等自然和人工廊道,连接自然保护区、风景名胜区、国家公园、森林公园、地质公园、游憩场所、历史古迹和城乡居住区等自然与人文景观节点,集生态服务、生物栖息、旅游观光、休闲度假等为一体的廊道系统[8]。“围景建区、设门收票”的传统景点旅游模式,已经无法满足人们多样化的旅游需求,发展全域旅游,就是要改变这种景点(景区)内外“两重天”的格局,将一个区域整体作为功能完整的旅游目的地来建设、运作,实现景点(景区)内外一体化发展。绿道是实现景点(景区)内外一体化的绿色基础设施之一,山、水、河、田、路、城镇、村庄等节点,通过绿道建设连通一体,为发展全域旅游奠定“线”层面的绿色基础。丽江市绿道设计应包括以下五个原则。

3.1.1 生态性原则

充分利用现有地形、植被、水系等地域性自然环境特征,运用生态学原理和技术,按照生态系统的空间结构和水平结构特点和群落演替规律,以乡土观赏植物为绿道主要构成单元,进行乔、灌、草、藤的高、中、低合理搭配,使构成绿道的植物相互依存、相互制约。充分利用土壤、阳光、空气、水分等自然资源,构成一个有序、高效、稳定的生态系统,长期保持动态平衡,发挥绿道作为生态廊道的作用,使有限的空间发挥最大的生态效益和景观效益。

3.1.2 地域性原则

按照“一体两翼,一江一路”的旅游发展空间结构,通过绿道建设串联丽江古城(5A)、玉龙雪山(5A)、黑龙潭公园(4A)、束河古镇(4A)、玉水寨(4A)、东巴谷(4A)、白沙壁画(3A)、东巴万神园(3A)、文笔山(3A)、玉柱擎天(2A)、玉峰寺(2A)、东巴王国(2A)、拉市海(2A)、北岳庙(1A)、姊妹湖、玉龙新县城等“一体”;老君山九十九龙潭(4A)、黎明景区(4A)、泸沽湖(4A)、石鼓红色旅游小镇、永胜程海为重点的“两翼”;虎跳峡(2A)、三股水、巨甸旅游经济带为重点的金沙江风光旅游和华丽高速公路沿线休闲旅游的“一江一路”,充分利用公路、村道特有的自然及人文景观,使绿道与周围环境相协调,发掘并展示丽江市最具代表性的特色资源,营造出具有地域特色的空间环境,建设一体化绿道网络,助推全域旅游发展。

3.1.3 多样性原则

丽江丰富的生物多样性、景观多样性对当地经济社会发展和区域生态功能稳定发挥着极其重要的作用,也为绿道建设提供了适应区域和应对全球环境变化的诸多机会。通过绿道建设不但将各景区景点连通,还能串联起破碎化的生态斑块和生态廊道,为野生动物提供栖息地和迁徙廊道,从而保护生物多样性。绿道建设要利用好生物多样性,展现不同的目标和主题,一方面发挥绿道的生态服务功能,另一方面适应不同消费层次人群的需求。

3.1.4 社会性原则

党的十八届五中全会提出了共享发展理念,发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,丽江市有很多地区特别是广大农村地区旅游资源及其丰富,但经济发展较为落后。绿道建设是一项惠民工程,可以为这些地区提供发展乡村旅游的交通条件,绿道也成为美丽乡村建设的重要内容。绿道可以为人们提供更多贴近自然的场所,倡导公共参与、公共建设和公共管理,有利于形成宜居、宜业、宜游的生态空间。

3.1.5 经济性原则

绿道选线应优先考虑山体、河流、田园等自然要素,尽量以地带性植物群落、水体、土壤等为依托,在破碎化斑块中补植原群落中的观赏植物,巧妙设计成错落有致的生态景观,既保留了原始风貌,又节约了成本,还有利于管护。以乡土植物为主进行绿化,具有低成本、易管理、易繁殖、周期短、见效快等优势。应合理利用具有优良性价比的、体现绿色、节能、低碳要求的新技术、新材料、新设备。

3.2 绿道设计策略

GI系统不同于传统的保护方式,它与保护、规划、实施与土地发展和增长管理模式相呼应[9]。丽江市绿道建设首先要由市委市政府组织相关部门编制《丽江市绿道网总体规划纲要》《丽江市绿道规划设计技术指引》等顶层设计,实现设施、要素、功能在空间上的合理布局和优化配置。并把做好规划、审批规划、实施规划、管好规划确立为各相关部门的重要职责。规划一旦得到最终确定,就应当严格按照规划实施,切实维护规划的严肃性和连续性。本文绿道设计策略旨在为编制《规划》提供决策参考,绿道长度、控制宽度等要素以《规划》为准,就不在此讨论。

3.2.1 绿道选线及串联主要节点

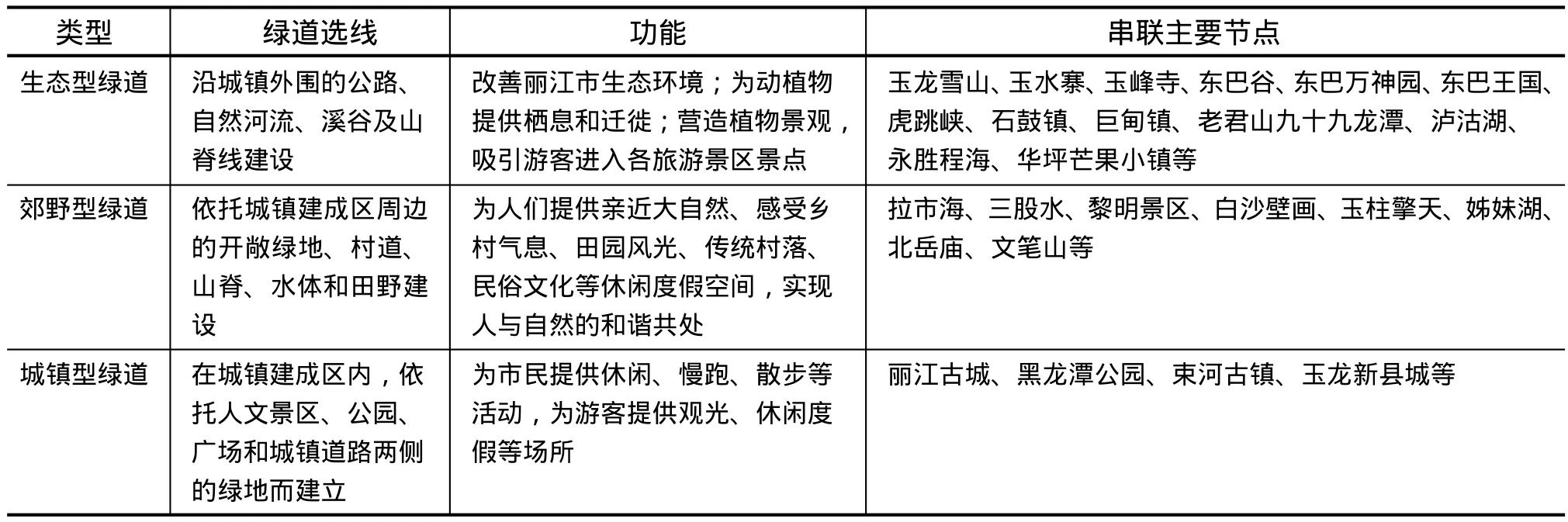

全域旅游背景下的绿道设计选线及串联主要节点,要融入《全域旅游示范区创建工作导则》中的GI元素,开展主要旅游线路沿线风貌集中整治,在路边、水边、山边等区域开展洁化、绿化、美化行动(表1)。

表1 丽江绿道类型、选线、功能及串联主要节点表

3.2.2 通过郊野型绿道建设,推动未成熟景点快速健康发展

绿色基础设施空间组织的核心是保障系统的连通性,通过将区域内各景观要素进行网络化连接,形成多尺度连接的绿色空间体系[10],一方面减轻孤岛效应保障生态安全,另一方面依靠绿道景观的吸引力,就能够提升旅游景点的可进入性,更能推动未成熟景点(景区)快速健康发展。目前,丽江市玉龙县黎明景区、格拉丹景区、太安乡观光农业景区、文海花田小镇、永胜县三川镇观光农业景区等,由于交通、服务设施、功能单一等制约因素,人气不旺,通过旅游业带来的经济效益不明显。要改变这一现状,破解制约因素是上策,但需要投入大量资金。在资金不到位的情况下,绿道建设是条捷径,因为郊野型绿道以地带性植被为基础,成本较低,通过补植原群落中的观赏植物,按照四季皆景的理念进行规划设计,在短期内就可在山脊、村道营造具有地域特色、乡野气息浓郁的绿道景观。只要有了人气,通过旅游业这个优势产业的关联带动作用,能够促进社区经济社会全面协调发展。

玉龙县黎明景区以高山丹霞地貌、傈僳族风情为主要特色,适于开发休闲度假、以傈僳族风情为主题的实景演出等旅游产品。景区绿道建设能为社区提供生态服务功能、吸引游客进入景区。绿道设计要在原有植被的基础上,充分利用地形和空间,按照乡土观赏植物的生态习性进行生态修复,对绿道景观效果进行整体改造提升。以大白花杜鹃、野蔷薇、野樱桃、金合欢等野生观赏植物,以桃、梅、李、杏、等传统果树营造春夏季观花植物景观;以丽江槭、五裂槭、青榨槭、圆叶杨、黄连木等秋季彩叶树种,以头状四照花、五味子、石楠等乡土观果植物营造秋冬季观叶、观果植物景观,形成一条四季常绿、三季有花、冬季有果的黎明河谷绿道景观带。

玉龙县格拉丹景区以亚高山草甸、杜鹃花灌丛、落叶阔叶林、彝族风情为主要特色,适于开发格拉丹上村森林人家、农家乐、乡村民宿、彝族风情等旅游产品。落叶阔叶林是格拉丹景区沿途山道所见到的具有较高观赏价值的植被类型,在秋季呈现出以绿、黄、红层林尽染的绚丽风景,但有部分地段存在采伐迹地。可以通过扦插繁殖林中的槭树科、桦木科、杨柳科等原生态彩叶植物,在短期内就可成苗补植修复生态系统。在景区游览步道利用原生地观赏植物进行绿化,强化自然景观的地带性特色,创造出具地域特色的绿道景观[11]。

玉龙县太安乡以马铃薯、秋油菜花海为主要特色,适于开发农家客栈、打造太安洋芋鸡火锅(当地人称马铃薯为“洋芋”)农家餐饮品牌等乡村旅游产品。景区绿道设计可将农田花海植物延伸至村庄农户四周的农田;村道两侧和乡间步道充分利用本地农作物、果树、野生花卉,按照乔、灌、草、藤合理配置,如滇楸、杨树、柳树、野蔷薇等。

玉龙县文海村以湿地花海、球宿根花卉花海为主要特色,可将“花”要素融入吃、住、行、游、购、娱旅游六要素中协调发展。开发文海村花海观光、花海婚纱摄影、发呆谷、森林人家、民宿、农家乐等旅游产品。景区绿道设计可通过人工繁育技术将霞红灯台报春从湿地延伸至乡间步道;公路两侧充分利用原有植被,对绿道景观效果进行整体改造提升,根据乡土观赏植物的生态习性,进行乔、灌、草、藤合理搭配。如花楸、野蔷薇、滇常山、鬼吹箫等。

永胜县三川镇以荷花花海为主要特色,适于开发花海观光、花海婚纱摄影、农家乐等旅游产品。永胜县三川镇地处金沙江梯级断陷盆地,属典型亚热带气侯。凤凰木是著名的热带观赏树种,也是亚热带常用行道树种,遮阴效果好。绿道设计可在通往三川镇公路两边种植凤凰树,株距可延长至20~30m,这样既能营造景观,又能在株间种植不同花期的观赏小乔木和灌木,可以形成公路沿线四季景观。

4 结语

丽江市地带性植被为北亚热带常绿阔叶林,但由于海拔高差悬殊,典型的立体气候使区内分布有明显的植物垂直带谱,共有9个植被类型,结构完整,功能良好。多层次的森林结构中镶嵌有观赏价值极高的杜鹃花灌丛和五花草甸,许多景区周围都存在这样极具地域特色的植被景观。结合全域旅游示范区建设,将GI理念融入景区绿道建设,首先,野生观赏植物通过人工繁育技术扩大种群数量和分布范围,不仅能将退化植被恢复成结构合理、功能完善的生态系统,还能营造多元性绿道景观。其次,丽江广泛存在“房前栽花,屋后种树”的习俗,大多为桃、梅、李、杏、苹果、海棠果、梨、樱桃、月季、蔷薇、樱花等果树和花卉,但种植数量少,呈零星分布,只能形成“点”的效果,未能形成“线”和“面”的景观。只要政府引领,群众响应,科技指导,能人带动,通过查看地形,简单规划,群策群力,在短期内就可营造“线”和“面”的绿道景观和花海景观,这些林果花卉随地形起伏,散于其间的民居院落错落有致,别具风韵。只有将绿道建设与当地乡土观赏植物、生态文化相结合,才能凸显绿道的地域特色。

绿道作为全域旅游“线”层面的绿色基础设施,能够将市区内主要景点全部串联起来,不仅以外在空间与形态美感为表征[12],形成四季常绿、三季有花、冬季有果的多色彩、多层次、极具视觉冲击力的生态景观,还能有效发挥绿道的“生态、文化、游憩”等功能,助推旅游产业结构转型,从小旅游格局向大旅游格局转变,从景点旅游向全域旅游转变。

注释:

①根据《全域旅游示范区创建工作导则》整理。