“引导

——探究”教学模式在化学课堂的运用探究

《普通高中化学课程标准(2017年版)》凝练了学科核心素养,提出了以素养为本的教学。这就需要教师打破原有的教学模式,在教学理念上发生根本性的转变。从“关注教书”更多地转向“关注育人”,注重激发学生学习兴趣和求知欲,引导学生科学探究,形成正确的价值观、必备品格和关键能力。

一、“引导——探究”教学模式的建立

1.理论依据。①布鲁纳发现法学习理论。布鲁纳认为,在教学过程中学生是一个积极的知识探究者,教师的作用是创设一种学生能够独立探究的情境,而不是提供现成的知识。②奥苏贝尔的同化理论。奥苏贝尔认为,学生的学习是否有意义,取决于新知识与学生已有知识间是否建立了联系。学生认知结构中新旧知识的相互作用导致新旧知识的同化,不仅使新知识获得了意义,而且知识也得到了修饰而获得新的意义。

2.研究目的。培养学生献身科学的意志品质、实事求是的科学态度,发扬探究精神,打破常规、突破传统的洞察力和想象力。培养学生学会查阅资料、分析资料、测定和处理数据的科学方法。

3.现实需要。①适应课标要求。新课标倡导建构性学习——实现主动参与、探究发展、交流合作的学习方式,注重学生的经验和学习兴趣,改变过分依赖教材,过分强调接受学习、机械训练的现象。显然课程改革强调的是学生主动学习、合作学习,通过自身实践去获取知识。②适应教材需要。探究性教学目标是使学生获得亲身参与探究、探索的体验;提高发现问题和解决问题的能力;学会分享合作。这些目标正是传统的科学教学难以实现的。在化学课堂中开展探究性教学,学生将改变单一的“接受性学习”的模式,丰富学习的内涵,以自己熟悉的生活、生产实际为探究目标,在探究中学会知识的学习,从而提高自己学习能力,发展个性。③适应人才培养模式。发现和创新是新时代教育提出的更高要求。教学应着眼于学生未来的发展,注重对学生学习能力和化学学科素养的培养,以及科学思想意识的塑造,向着重培养学生创新能力的现代化教育方式转变。

4.教学程序。创设情境,提出问题——引导激励,活动探究——探索交流,点拨指导——拓展延伸,总结评价。

5.教学策略。教的策略是分层递进,学的策略是自主探究。

二、实施“引导——探究”教学原则

1.民主性。创设民主、宽松、和谐的教学氛围,师生平等相处,平等交流,学生在老师引导下自由探索。

2.主体性。学生是认识的主体,实践的主体,学生是主角,教师是组织者、促进者和帮助者,教学中尽可能调动学生的主动性、创造性,让主动参与课堂教学活动,突出师生互动,注重参与意培养,使学生学会学习、成为学习的主体。

3.激励性。教学过程中多给学生自我表现的机会,教师通过各种方式,激励学生大胆去发现、去思考,尽可能多地去验证结论。因材施教,使不同层次学生体验到成功的喜悦和自身的价值。

4.合作性。将学生的探究结果进行全班交流讨论,质疑争论。学生通过对话和思维碰撞,“悟”出道理、规律和方法,形成科学的结论,发展思维能力和科学素养。

三、“引导——探究”模式的实施程序

引导探究是一种课堂教学的方法与策略,在教师引导下,学生以现行教材为探究内容,以学生的问题的动态生成、探究、解决为主线,让学生在探究过程中获得知识技能、发展能力,受到科学方法的训练。

1.引导是教师的活动,是对教学活动的调整,使其正常开展。教师的引导要以情激情,激发和引导学生观察与思考,注重收与放的策略,处理好引导与自主,过程与结果之间的辩证关系。

2.探究是指学生根据教师创设的情境发现现问题、提出问题、选择课题和设计方案。通过学生自主探索、研究并与同学甚至教师合作,最终创造性地通过自己的活动设计及实验找到解决问题的方法,从而促进自身的全面发展。这种教学过程一般可按以下几个环节实施:提出课题—设计实验方案—讨论实验方案—实践方案—总结评价方案—知识小结,其中每一个环节可互相作用,在学生与教师、学生与学生的交流中进行,是交互、开放性的教学方法。

四、“引导——探究”教学模式的实践案例

《苯酚酸性》教学中引导学生分析苯酚的结构后,猜测苯酚可能具有酸性。

1.验证苯酚的酸性

教师:如何验证苯酚是否具有酸性?

学生提出方案:往苯酚溶液中滴加石蕊试液,若变红说明苯酚酸性。

(学生动手实验)

现象:无明显现象。

学生结论:苯酚不具有酸性。

教师引导:石蕊变色的pH值范围是5~8,不变色也有两种可能:一种可能是苯酚的酸性很弱不能使石蕊试液变色;另一种可能是苯酚不显酸性。那么,如何进一步探索呢?

学生设计方案:

方案一:用pH试纸测pH值。

方案二:往苯酚浊液中滴加NaOH溶液。

(学生动手实验)

方案一现象:用pH试纸测得其pH值小于7。

方案二现象:苯酚浊液变澄清。

结论:苯酚呈酸性,但酸性很弱,不能使石蕊试液变色。

2.探究苯酚与碳酸酸性的强弱

苯酚酸性与碳酸酸性相比如何呢?能设计实验证明吗?

学生设计实验方案:

图2

结论:苯酚酸性弱于碳酸。

有学生质疑:图1的设计不能说明苯酚酸性弱于碳酸,因为有HCl挥发出来,发生反应,也能看到浑浊。

学生讨论后得出方案:如图2。

结论:苯酚酸性弱于碳酸。

3.更深层次探究苯酚的酸性

让学生根据现象书写方程式,有以下两种答案:

方程式1:

方程式2:

书写方程式1的学生认为:这个过程通CO2的时间较长,所以认为生成的是NaHCO3。

书写方程式2的学生认为:也有可能CO2没过量,那么生成的就应该是Na2CO3。

教师设疑:反应生成的是NaHCO3还是Na2CO3只是由所通的CO2是否过量决定吗?还与其它因素有关吗?

对于这个问题学生反应比较茫然,因为在以前的教学中比较强调CO2过量生成NaHCO3,CO2不过量生成Na2CO3,但这种讲法都没牵涉到本质。所以学生也只是知道一个结果而不知道为什么,只会机械的模仿而不会灵活应用!

教师引导:这个反应是一个强酸制弱酸的反应,其实质也就是弱酸根离子夺取比其强的酸的H+的过程,所以往—ONa溶液中通入CO2时是否可能生成Na2CO3,就看—O-能否夺取碳酸中的第二个 H+(也就是能否从 HCO3-中夺取 H+)。若—O-只能夺取H2CO3中的一个H+,那么就只能生成NaHCO3;若—O-只能夺取H2CO3中的两个H+,那么就可以生成Na2CO3。

教师给出H2CO3和—OH的电离常数(Ka,室温 ):H2CO3——4.30×10-7、HCO3-——5.61×10-11、—OH——1.28×10-10说明—O-只能夺取碳酸中的一个H+,所以只能生成NaHCO3。也就是说三者酸性的强弱顺序是:H2CO3>—OH>HCO3-(学生对于这个解释表示理解接受)

演示实验:往苯酚钠浊液中滴加Na2CO3溶液。

现象:苯酚浊液变澄清了。

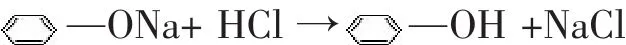

学生书写方程式:

五、对“引导——探究”教学模式的思考

长期以来,教师处于课堂的主体地位,学生已习惯了被动地接受问题,缺乏自主探究的精神,严重阻碍了学生个性与创造性的发展。探究式的教学模式与传统的教学模式相比,学生不再是一味听教师讲、看教师做,学生在这种模式下感受到学习的兴趣,课堂参与度、主人翁意识、合作意识显著增强,提出问题、分析问题能力和科学素养获得提升。在这样的学习氛围中,学生能真正感受到自己是学习的主人,由此激发其主动参与的热情,激发他们的学习的兴趣。

“引导——探究”教学模式是布鲁纳“指导——发现”模式的升级版,能给学生提供主动探求知识的宽松环境,潜力得到充分发挥,同时也强调了教师的主导作用。在对未知领域的探索过程中,通过自己的实验操作和验证,积极地思考探索,从中就会迸发出更多的智慧和灵感。

探究式的教育模式,使教师的教学内容不再只局限于课本,教学方式也更趋多样化。学生在对实验探究之前,往往对一些结果并不十分清楚,需要在探究中不断的去伪存真,知识也会越辨越明,而在这个过程中,教师发挥着十分重要的指导作用。值得注意的是,并不是所有的内容、所有的课型都适合探究式学习,“引导——探究”教学不能泛化,教师需要不断充电、加油,才能适应新时代教育教学的发展。