继往开来的书画与园林之道

记者 陶瑾

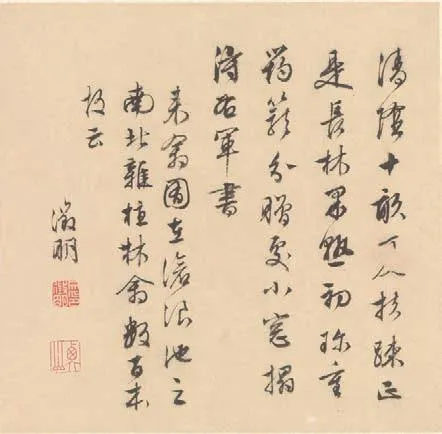

章致中老师主讲文征明的一生,细微之处见真意

谈及书画艺术,苏州自是一个绕不开的话题。自明代以来,苏州形成以沈周、文徵明、唐寅、仇英等画家的群体,开创了吴门画派。文征明是吴门画派继往开来的关键人物,他的一生不平凡,是一位“熬”出来的大家。文征明作为明代的激昂之声,与他的文采、艺术一同留下的,还有他所营造的园林生活。

日前在彬龙美术馆开展的一场艺术讲座,由苏州著名书画家、东吴画院副院长章致中先生主讲文征明的一生,让我们在回顾历史的同时,也在细微之处见真意。

少年迟钝,大器晚成

文征明,乃文天祥之后,祖居衡山。文天祥与文征明,一个是顶天立地的民族英雄,一个是书画艺术的巨匠,他们之间是否有着某种不可剥离的关系?历史上,文征明及其子孙皆自称文氏后裔,文征明也不止一次地以各种书体书录其“先祖”的绝世名篇。

照理来说,文氏家族基因还算可以。可文征明自小并不聪明,小时候性格内向,8岁时说话还不清楚,不会表达自己。如果家里有个孩子长到这个年纪还不会说话,一般父母着急坏了。可文征明的父亲并不担心,他认为自己的孩子禀性聪慧,一定有过人之处,13岁被父亲带到温州,语言愈加不通。

15岁时,文征明从温州回到苏州。文老爷给他找来两个朋友,都穆(有神童之誉)和唐寅。后来,文征明跟吴宽学文,跟李应桢学书,跟沈周学画。三位老师都是当时数一数二的大师,在三位老师的悉心指导下,文征明在诗文书画方面大有长进。

17岁文征明参加府试,中秀才,获三等(唐寅获一等)。人生不如意事十之八九,文征明虽身于官宦世家,但参加科举考试屡试不中。文征明的乡试之路极其艰辛,初试1495年,26岁,不中。二试1498年,29岁,与唐寅同试,唐寅第一,文征明没考上。三试1504年,35岁,与学生陈淳同行,不第(陈及第)。紧接着,四试、五试、六试,直到十试,依然没考上。共考十次,屡试不第。十试那年,文征明已56岁,那时唐寅已去世。可怜的文征明,入仕心不死。他并没有因为考不上功名而郁郁不得志。

文征明画像

文征明置诗画于一炉,诗中有画,画中有诗

1523年苏州巡府吴中工部尚书李充嗣推荐了文征明,说他学问好,书画闻名。当时正值嘉靖皇帝刚当朝,需要树立新风,他对文征明也早有所闻,所以得知他要进京,立马恩准。经吏部考核,授其“翰林院待招”(候补)。因此,文征明又名文待诏。他在国家高层任职,编《武宗实录》,待遇好,终于实现了他入朝做官的梦想。

为官那几年,文征明感到高处不胜寒,看到当庭杖毙,深感古代问责制的严厉。同时因科举不第,自尊心受到伤害,自我感觉不良好,以及家庭等原因,58岁,他从北京回到苏州。

南归故里,从此专攻诗文书画的文征明,名声鹊起。长期的积累,让他大音希声,声誉卓著。一直活到了90岁。

画坛活跃七十年,“文风”所及四百年

“无论在书法史上还是绘画史上,文征明都堪称是一位举足轻重的巨匠。”章致中讲到,文征明在画坛活跃了70年,在中国艺术史上是罕见的。他既是“吴门四家”之一,又是“吴门书派三杰”之一,还是“吴中四子”之一。

4#隧洞分布在桩号8+100~9+260 m段,洞长1 160 m,采用测绘、试验、钻探、坑槽探和物探等多种分析研究手段,对其工程地质条件进行了逐段分析。

王维说,“置诗画于一炉,诗中有画,画中有诗”。画上题诗,到苏东坡才有,但苏东坡诗书好,画不行。直到沈周、文征明、唐寅才真正做到。而文征明除山水外,花鸟、人物都画,对后世影响巨大。

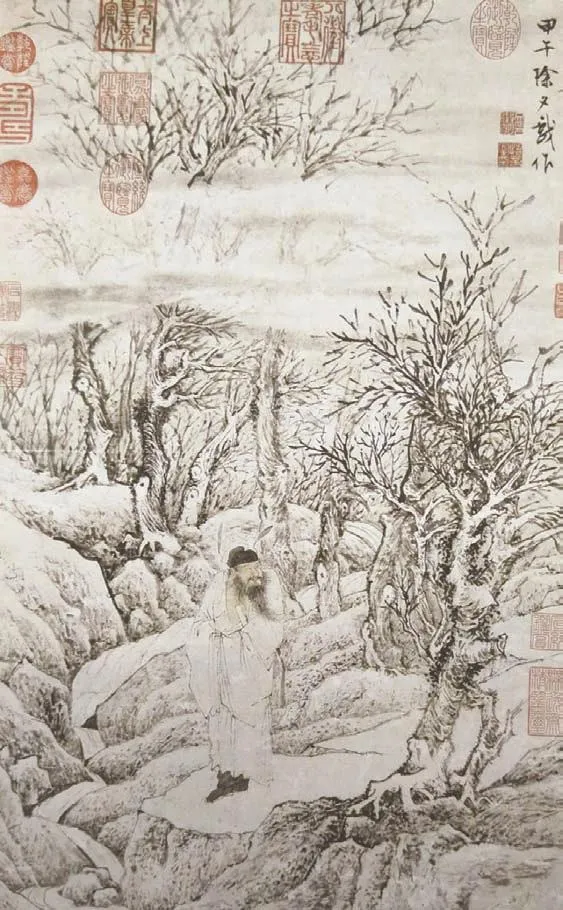

《寒林钟馗图》

文征明的书画造诣极为全面,诗、文、书、画无一不精。其代表作有《浒溪草堂图》《古木寒泉图》《寒林钟馗图》《焦荫侍女图》《江南春景图》《听泉图》《真赏斋图》等。他终其一生埋头致力于书画,至80多岁还能写一手工整的蝇头小楷,着实下了一番苦功。在绘画上尤以山水见长,大多描绘文人雅聚之景,表现一种文人超然物外的境界与风骨。其绘画史分三个时期:40岁以前,是学习期,跟沈周学画,临摹前人,很少独创。学画王蒙之细密,点叶、胡椒点;40岁—68岁,沈周去世,文征明仕途受挫,而山水画日趋成熟;70—90岁,粗细兼备,炉火纯青。

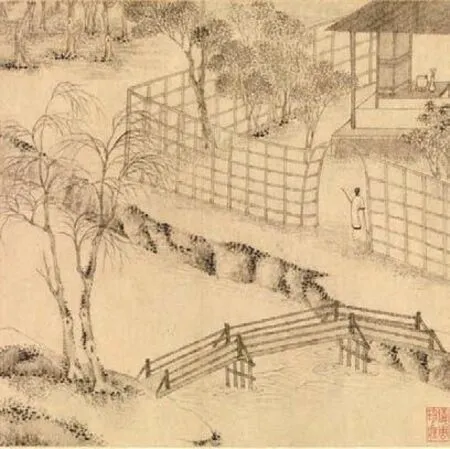

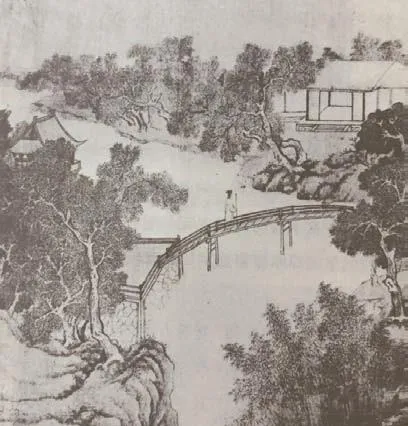

上:《拙政园三十一景图》之放眼亭

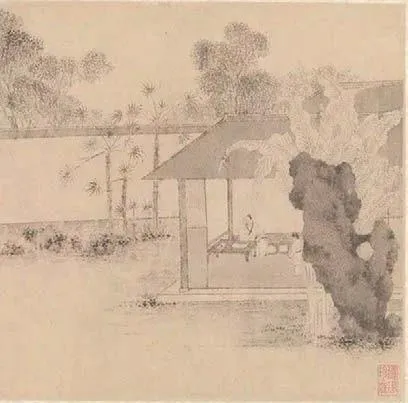

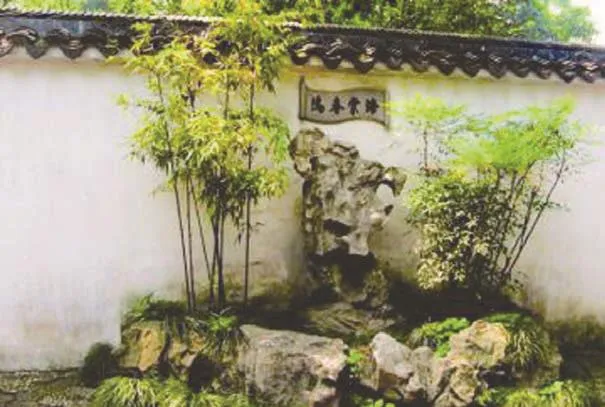

中:《拙政园三十一景图》之海棠春坞

下:《拙政园三十一景图》之小飞虹

文氏一门,十几代画家,从明至清中叶。门人、弟子众多,一代传一代,对明清两代的绘画影响巨大,“文风”所及达400年之久。在文征明六十岁时还与射阳山人结成忘年之交。射阳山人就是《西游记》的作者吴承恩,反观《西游记》这部巨作,何尝不是一幅山水画长卷啊!

两次画拙,心境造园

园林是遗存,也是物证,怡然自得的生活就在这山水草木之间。王朝更迭,社会动荡,但园林生活继续。一墙之隔,园林内外成为两个平行时空。在围墙之中住着什么样的人?在园林的深处又是一个怎样的世界?文征明与他的拙政园图景也许能带给我们一些答案。

那么,文征明和拙政园究竟有什么关系呢?古代造园者多能诗善画,造园时多以画为本,以诗为题。在园林内,随处可见无声的诗词,和立体的画卷。文征明为拙政园一再绘图,纸上留真。

这座建于16世纪初的拙政园,是明代御史王献臣辞官回乡后所建。据史书记载,王献臣曾邀请文征明参与拙政园的设计和建造。文征明把绘画中写意的理解融入到了拙政园的营造中,让园子有了格外的意境之美。

弘治十六年,34岁的文征明,为年龄相仿的王献臣即将悲惨赴任福建而感到愤懑,他写下《送侍御王君左迁上杭丞叙》。可以说,文征明与王献臣的交往,这篇文章可见缘起。

后来,文征明来到王献臣的园圃饮酒。当时园林初成,虽没有确切提及“拙政园”三字,但“园池”字样已然出现。辞职归来的王献臣,正一步一步按照自己的设想,完善园林构建。

嘉靖六年春天,文征明致仕归来了。他的画家生涯、个人声望也在此刻开始急剧上升。王献臣不见文征明五年了,甚是想念,立刻邀请他乘坐新造好的一条游船,一起去虎丘玩。船上,王献臣问:北京好玩吗?文征明想了想:没有我想象中好玩。王献臣说:拙政园比较好玩,可惜,还缺一张你的画。

嘉靖七年三月十日,文征明为王献臣画了第一张拙政园。立轴《为槐雨先生作亭园图》,记录了这座明代园林的完整面貌。全图鸟瞰园林全景,设色典雅,园中的大片水池被虚构成了一道溪流,来访者们席地玉泉井畔,倚玉轩中,王献臣端坐,玉兰花开得灿烂,堂内陈列着一架大型屏风,不加绘画晕染。王献臣意态闲适,侧身倚靠书案……园中一位文士,独自行吟树下,两名童仆奔走园内桥上,另一个童子行走廊中,端茶而来,竹林中有一园叟荷锸而行,远景有梦隐楼一角,古松怪石,浓荫绿树,小飞虹在画中尤其醒目。

文征明的画,槐雨先生(王献臣)很是满意。他从海南带回一些沉香,作为回赠之礼。

现在的放眼亭

嘉靖十二年(1533), 文征明完成了《王氏拙政园记》。随文征明这篇大作一起呈现的,还有一套《拙政园三十一景图》。素绢上的淡淡墨痕,宛如文征明与自己几十年的友情,一丝不苟的友情,绚烂无华。

册页描绘了园中三十一景,每幅约23厘米见方,分别画了拙政园的一处景致,并搭配一首诗文,采用楷书、行书、隶书、篆书题写在画页对页上。整本册页诗、书、画俱佳,被视为文征明晚年的佳作。

从艺术的角度来看,《拙政园诗画册》风格有别于文征明其他园林斋室图,不是细腻而工致地刻画园林的景物和室内的陈设,而是多用淡墨简笔,不加设色,构图简单,长于“留白”,以此营造文人意境。

按照他的文字记述,三十一个景,不过一堂,一楼,六个亭子,其余轩、槛、池、台、坞、涧的设计都是为了自然景观而铺陈。在这幅册页之中,有追求静态的作品,也有追求动态的作品,更有表现清雅野趣的作品。

静态之景——待霜亭,小亭前后左右皆临水,水之北有竹影摇动。

现在的海棠春坞

动态之景——小飞虹,文征明《拙政园三十一景图》题咏中记载:“小飞虹在梦隐楼之前,若墅堂北,横绝沧浪池中。”只是当初的小飞虹和现今的小飞虹截然不同。文征明的画中,右侧斜出一座小拱桥,右端筑有平台,下侧有古木山石,远处隐现一座阁楼,翠竹掩映。当初的小飞虹只是一座简陋的木桥而已,而今的小飞虹却是一座廊桥了。小飞虹上,王献臣策杖而行,从跨越水面的小飞虹上回望,被树林遮盖住一半的梦隐楼,飞檐翘角,有宋画里仙山楼阁的凛然。

野趣画面——小沧浪,因水造景,院落内外互相借景而构建了一个幽静水院。游人至此,自然气息扑面而来。

此外,还有若墅堂。主人辅杖中庭,竹篱内外树木阴凉。远处,是园外的娄门城墙。文征明安排的若墅堂,石阶三层,空无一物,没有任何繁缛陈设,极具简约之美;倚玉轩,只是一架茅棚,对着万竿翠竹。主人倚着栏杆眺望竹林,脚下石盆里,一峰昆石姿态奇峻。

八十多岁时,文征明曾再次绘制一套拙政园图册。计十二帧,精细古雅。有学者认为,《拙政园十二景图》册脱胎于《拙政园三十一景图》,艺术造诣更高。这套文征明晚年所画的册页,绢本,绛色,十二帧行书题对。今藏美国纽约大都会艺术博物馆。

在文征明的拙政园中,不同季节弥漫着不同的味道和期许,微风细雨间滋养着各种生命。