虢国国君虢季的青铜礼器鉴赏

□ 张敏

钟、鼎是商周时代青铜文明最具代表的文物,是贵族身份和地位的象征,在古代贵族社会的物质和精神生活中占有非常重要的位置。以钟鸣鼎食为代表的礼器系统,是显示人们礼仪规范的重要组成部分。西周时期制定和完善的礼乐制度,是维护统治者等级制度的政治准则、道德规范和典章制度的总称。西周礼器组合的核心为铜鼎。周礼规定:天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎。“乐”,是配合各贵族进行礼仪活动而制作的歌舞。“中正和平”的音乐,“典雅纯正”的歌词,被称之为“雅乐”,被历代统治者奉为乐舞的最高典范,各个朝代均循礼作乐,歌功颂德。而编钟是这一乐舞体系中最为重要,最为尊贵的乐器。西周的礼乐制度,形成了西周特色的礼乐文化与礼乐文明,对后来历代中国文化都产生巨大而深远的影响。

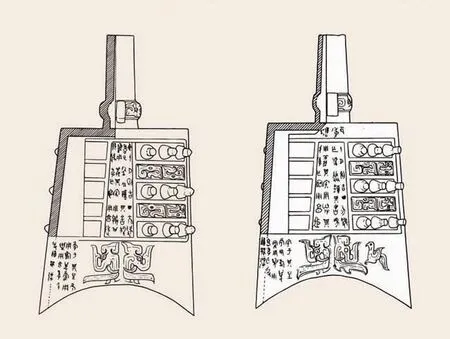

钟这种打击乐器是由铙和铃发展而来,在西周中后期开始盛行。它不单是娱乐消遣的乐器,并且成为权利的象征。钟的基本形式是在两侧尖锐的扁体共鸣箱上部的平面上,有一个可悬挂的柄或钮,按照悬挂方式的不同,顶端有柄且斜挂的钟称之为甬钟,顶端带钮且直悬的钟称之为钮钟。以钟的大小相次成组悬挂,组成编钟。虢国墓地出土的编钟有甬编钟和钮编钟两种。配合编钟出土的还有钲和编钟钩,它们属于乐器的配套器物或附件。在出土的编钟中,以M2001出土的甬编钟,造型厚重,做工精良,且每件钟体钲部均有铭文(图1)。

1.虢季编钟

8件。总重146.75千克。形制、纹样基本相同,大小依次递减。钟身呈合瓦形,横断面呈梭形。上有长甬,中空,与钟腔相通,除个别外,绝大多数内实范土。衡端平齐,部分钟衡有所残损,且裸露范土。甬下端有旋,如箍形,旋上正面有斜方形环钮。平舞。钲部两侧的篆间各设3排9个柱状枚。于口上拱,铣部下阔。钟腔内壁锉磨有数量不等的纵向调音槽(即所谓隧),少者有2道,多者有8道。钟身正背面纹样大致相同,旋上饰一周简易S形凸目窃曲纹,舞部饰4组双龙首S形平目(或无目)窃曲纹,篆带饰C形平目(或无目)窃曲纹,枚、篆、钲、鼓之间隔以凸起的界格栏线,正鼓部饰一组相背对称的长鼻曲体龙纹,除前两钟外,其余六钟正面右鼓部均铸有用以标记侧鼓音的小鸟纹(图2)。在钟的正面均铸有铭文,记作器者为虢季。依各钟之间形体大小的递减幅度,可将这8枚钟分为A、B两组。

图2

A组4件,自左至右依次为通高58.7、铣间32.5、甬高19.5厘米,重30.1千克;通高56.6、铣间31.4、甬高19.5厘米,重30.35千克;通高56、铣间31.9、甬高18厘米,重33.1千克;通高51.7、铣间29.1、甬高17.8厘米,重27.9千克(图3)。

这4件为低音钟组。形体较大,大小相次。舞部饰S形平目窃曲纹。铭文铸于正面的钲部与左鼓部,内容、字数相同,均为51字,皆自右至左竖款排列,唯行款稍异,或8行或9行。其内容如下:

佳十月初吉丁亥,虢

季乍为钟。其音

,用义其家,用与其

邦。虢季乍宝,用亯追

(以上为钲部铭文)

孝于其皇

考,用万

寿,用乐用

亯,季氏受

福无。

(以上为左鼓部铭文)

B组4件,自左至右依次为通高38.5、铣间19.6、甬高14.5厘米,重10.23千克;通高34.5、铣间17.3、甬高12.7厘米,重8.12千克;通高24.8、铣间11.8、甬高10.3厘米,重3.1千克;通高22.7、铣间11.3、甬高8.6厘米,重2.85千克(图4)。

图3

图4

图5

这4件为高音钟组。形体较小,大小相次。舞部饰S形平目(或无目)窃曲纹,正面右鼓部皆有侧鼓音标记符号小鸟纹。铭文铸于钲部,其内容与字数不尽相同,或8字或4字,均为自右至左竖款排列,字多者为二行,字少者为一行。其内容为:

虢季乍宝,

用亯追孝。

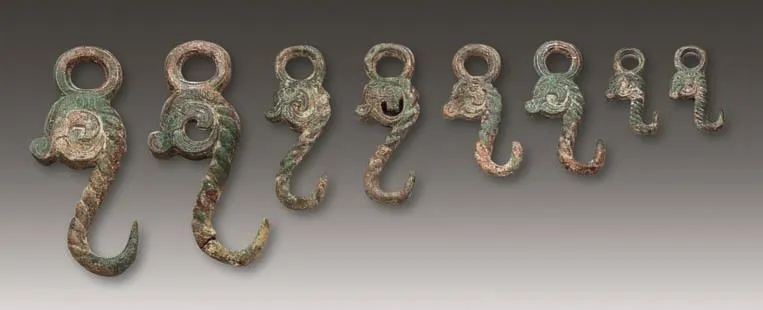

2.编钟钩

8件,自左至右依次为通高20、宽7.9厘米;通高19.8、宽7.9厘米;通高14.9、宽5.6厘米;通高14.6、宽5.6厘米;通高12.5、宽5.4厘米;通高12.2、宽5.2厘米;通高8.4、宽3.5厘米;通高8.3、宽3.5厘米。总重3千克(图5)。

这套编钟钩形制、纹样相同,大小依次递减。整个器身弯曲成S形,顶端连接一个椭方形的环钮。S形的上端作龙首形,中段呈三股索状,下端为一尖削的弯钩。

图7

图6

图8

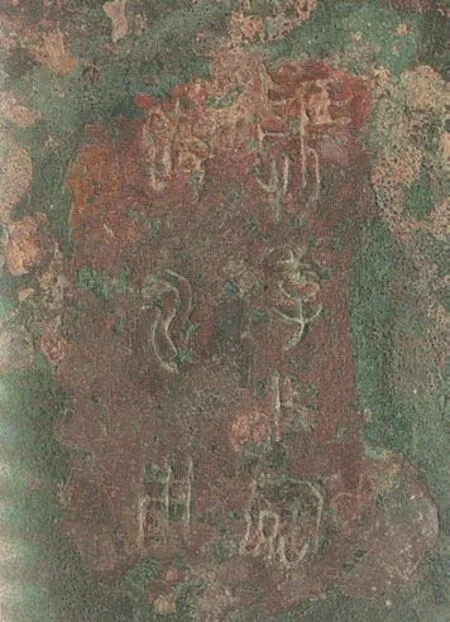

3.兽面纹钲

通高25.6、铣间12.4、鼓间8.6、柄长7.6厘米。重2.8千克。出土于虢国墓地M2001国君虢季墓(图6)。

钲也是青铜打击乐器之一,主要用于军旅,形体似铙,又称为大铙,除了军旅使用之外,还和其他乐器相配合使用。M2001出土的这件兽面纹钲,器身呈合瓦形,器口于部下凹呈内弧形,内壁有4个两两相对的横向长条形凸棱,或用以调音。器有长柄,柄下端有圆形銎与舞顶部相贯通,可安装木柄,柄中部有对穿的小圆形孔,用于插销钉以固定木柄。器身正背两面各饰一组相同的半浮雕状兽面纹,角、眉、目、耳、鼻、口、獠牙等多凸出器表,其中獠牙向内弯曲。

中国传统礼乐文化的众多礼器中,鼎是荦荦大者。鼎的原始功用是炊煮食物,进入礼制社会后,鼎主要用以炊煮、盛食肉类,而在当时肉食是贵族的特权,不同等级贵族所能享用的肉食种类也不一样。因此,鼎既体现了我们的文化特性,又体现了严明的等级观念,于是,铜鼎自产生之日起,便在整个商周时期占据青铜礼器的核心地位。自西周中期以后形成了比较规整的用鼎制度,成为明尊卑别贵贱的标志性器物。

4.虢季列鼎

7件,自左至右依次为通高39.8、口径44.2厘米;通高36.8、口径42.6厘米;通高34.6、口径39.6厘米;通高32.1、口径37.2厘米;通高29.6、口径32.4厘米;通高28.2、口径31.8厘米;通高25.4、口径28.6厘米(图7)。

列鼎的本义是指“列鼎而食”,摆列成套的鼎食以祭祀和用享,现一般将“列鼎”作为名词使用,指形制、纹饰基本一样,大小相次的一组鼎。西周的列鼎制度是贵族确立严明等级的体现,各级贵族使用不同的用鼎数,略而言之“天子九鼎、诸侯七、卿大夫五、元士三也”。因虢国始封君为周文王的弟弟,虢国国君在春秋初是周王卿士,因此使用七鼎的规制。

图9

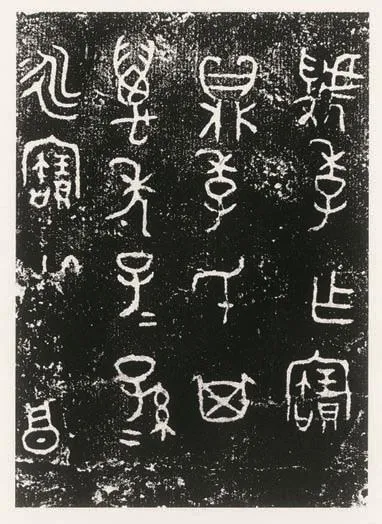

这套虢季列鼎,形制、纹样及铭文均相同,大小依次递减。口微敛,宽卷沿,斜方唇,附耳与口沿之间连以2个小横梁,浅半球形腹,圜底,蹄足中段较细,下端逐渐外展而宽大,内侧有一道纵向凹槽。口沿下饰一周C形平目窃曲纹,腹部饰三周垂鳞纹,在两种纹样之间界以一道凹槽,耳的内外侧面均饰有珠重环纹。内壁有竖款铭文4行18字(图8),自右至左为:

虢季乍宝

鼎,季氏其

万年子子孙孙

永宝用亯。

鼎,是中国历史上沿用时间最长的器物之一,西周建立之后,反思殷商之亡,一改殷人重酒的传统为重食,鼎簋的组合在祭祀场合与丧葬礼制中都成为衡量身份等级的首要标准。九鼎配以八簋,七鼎配以六簋,余每降一等,“隆杀以两”。

5.虢季簋

6件,自左至右依次为通高23.4、口径18.2厘米;通高23.8、口径18.8厘米;通高23.2、口径19.4厘米;通高22.8、口径18.8厘米;通高22.8、口径19.2厘米;通高23、口径19.2厘米(图9)。

簋是盛放熟食、黍、稷、稻、粱等食物的器具,相当于现今使用的大碗,它是由新石器时代的陶盆发展演变而来的盛食器。这套簋,形制相同,大小、纹样与铭文略有差异,非一次所铸。簋皆有盖,盖面上隆,顶有喇叭形握手。器身子口微敛,鼓腹略微下垂,近平底,腹两侧附龙首形双耳,龙长舌向下向内弯曲成半环形,耳下有垂珥,圈足下附3个矮支足。握手顶部或素面,或饰有纹样。盖缘与器口外沿各饰一周S形凸目窃曲纹,盖面与器腹各饰数周瓦垅纹,耳及垂珥两侧面饰阴刻细线纹或卷云纹,圈足周围饰垂鳞纹或火字形卷云纹,支足的足跟饰兽面纹,足下端饰兽爪纹。盖、器底部皆有2行铭文,自右向左竖行排列,或7字或8字,不尽相同。

如图10,握手顶部饰一组S形平目窃曲纹,盖缘与器口外沿所饰纹样中间各间以2个前后相对称的变形牛面纹,其中器口外沿已简化成竖向刃状扉棱。圈足上饰火字形卷云纹,支足饰二重或三重水波纹。盖、器同铭,为2行8字或7字:

虢季乍旅

(或)

虢季乍宝

(或)

虢季乍宝

图10

随着旧有社会结构的逐渐解体,维系贵族社会生活规范的旧礼制亦随之瓦解,作为“礼”相适应的“器”的一部分,钟、鼎虽然风光不再,但并没有退出历史的舞台。青铜器仍以它的艺术魅力和作为历史的鉴证影响着我们的生活。

图11