坡折带–物源耦合控砂模式在湖相盆地储层预测中的探讨——以松辽盆地西斜坡地区白垩系储层为例

崔龙涛,张倩萍

坡折带–物源耦合控砂模式在湖相盆地储层预测中的探讨——以松辽盆地西斜坡地区白垩系储层为例

崔龙涛,张倩萍

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

松辽盆地西斜坡白垩系以三角洲、重力流沉积为主,青山口组沉积前西斜坡地区受两级坡折带控制,高位坡折带宽12~18 km,坡度约0.7°~0.8°;低位坡折带宽13~15 km,坡度约1°。姚家组时期高位坡折带逐渐消失,西斜坡地区主要受单一坡折带控制,坡折带宽13~16 km,坡度约0.4°。坡折带与物源方向的组合样式对储层的成因与类型影响较大,物源走向与坡折带走向平行时,坡折带下重力流沉积发育;物源走向与坡折带走向垂直时,坡折带则成为砂体疏导通道。古地貌、湖平面变化、物源供给是西斜坡地区的砂体类型及展布的主控因素。

松辽盆地;古地貌;坡折带;沉积类型

松辽盆地西斜坡整体呈平缓东倾的大型单斜,油气勘探目标以岩性油气藏为主,富拉尔基、泰康隆起等地相继发现工业油流,表明松北西斜坡地区具有一定的油气勘探前景[1–2]。青山口组–姚家组沉积时期具有构造活动强烈、多物源、储层相变快等特点。古地貌、物源供给系统(物源区、搬运方向等)时空上的耦合匹配,控制着后期物源输导、分配和堆积[3],对古地貌重建和沉积特征的再认识对辅助预测砂体分布具有重要意义[4–6]。辛仁臣通过地震剖面分析、编制沉积厚度图恢复了松辽盆地西斜坡白垩系地层,定性识别了坡折带平面展布特征及发育演化规律[7];刘桂珍等利用井震结合、地层对比、沉积相分析等方法分析了沟谷–坡折带特征及对储层分布的控制作用[8];赵志魁等通过高分辨三维地震资料研究坡折带控制下层序、沉积微相、油藏分布特征[9]。

然而前人利用地震、厚度图等定性恢复西斜坡的坡折带古地形,精度不能满足需要,且仅考虑坡折带单一因素影响尚欠全面。本次研究结合岩心、测井、地震等资料明确了研究区沉积类型,采用回剥法恢复白垩系青山口组–姚家组沉积时地貌,定量刻画西斜坡青山口组–姚家组时期地貌特征,并分析坡折带、物源方向与沉积体系分布的关系,明确了湖相盆地储层发育模式及主控因素,为下一步准确评价西斜坡的油气勘探潜力提供依据。

1 地质背景

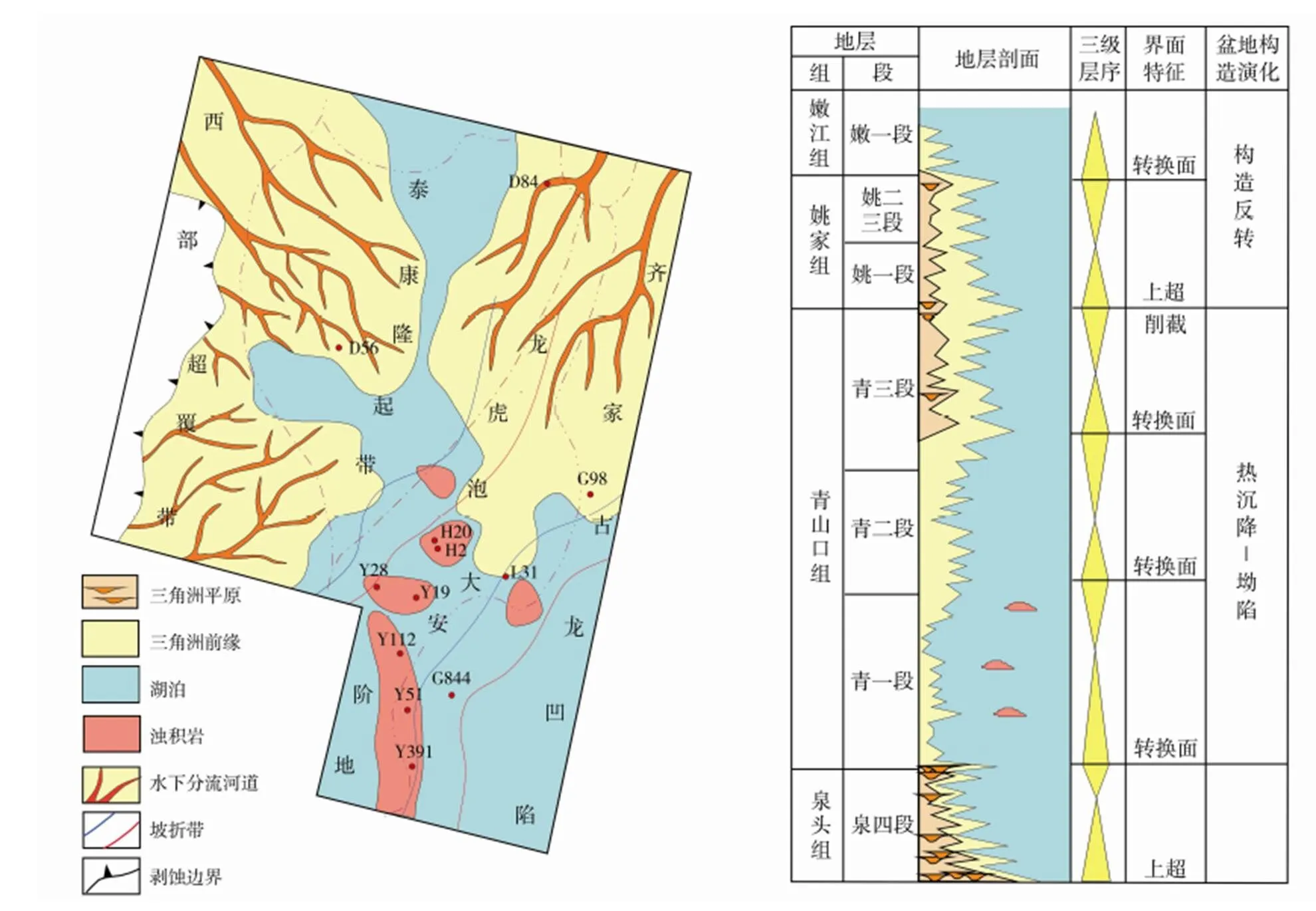

松辽盆地西斜坡北部位于齐家–古龙凹陷中轴线以西,西至盆地边界,北起宝山县阳起镇,南以黑吉省界为界,勘探面积约24 000 km2(图1左),包括齐家–古龙凹陷西部、龙虎泡–大安阶地、泰康隆起带、西部超覆带。全区自下而上发育了泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组、古近系、新近系和第四系地层[10]。松辽盆地在青山口组初期大规模湖侵,形成了水域宽阔的深水坳陷湖盆,青山口组末期发生了整体构造抬升,与此同时, 全球海平面大幅度下降,造成松辽盆地湖平面大规模下降,湖区面积大幅度萎缩(图1右)。

2 沉积类型及展布

图1 西斜坡青一段沉积相图(左)和青山口–姚家组地层柱状图(右)

青山口组时期为多物源的坳陷湖盆,主要受北部物源、西北方向齐齐哈尔物源和西部英台物源影响[11],其中北部物源最强,控制着大部分地区沉积。姚家组时期地貌变浅,为多物源方向的三角洲朵叶体叠置,整体上物源由西向北东沿顺时针方向迁移。选取西斜坡地区具代表性的11口井进行岩心观察,结合自然伽马、密度测井曲线对比研究,发现西斜坡青山口组至姚家组时期以三角洲、重力流、滨浅湖沉积为主,主要储层为三角洲前缘砂体、介壳类滩坝及重力流砂体。

重力流主要发育于青一段、青二段,重力流砂体与深色泥岩、三角洲前缘混合沉积。砂质碎屑流沉积主要由细砂岩、粉砂岩组成,常见滑塌变形层理和块状层理[12],底部、顶部与暗色泥岩突变接触(图2a)。浊流由黏土和中细粒沉积物组成,主要是由碎屑流稀释演化而来[13],多为粉砂岩和粉砂质泥岩,与下伏暗色泥岩突变接触,常见鲍马序列、液化构造、块状层理、水平层理和波纹层理(图2b)。三角洲前缘主要发育水下分流河道、河口坝和远砂坝。水下分流河道以中细砂岩、粉砂岩为主,分选较好,多呈向上变细的正韵律,发育大型交错层理、平行层理,底部常具冲刷面(图2 c、g)。河口坝以细砂岩、粉砂岩为主,分选中等–较好,发育波纹交错层理、小型交错层理等,呈向上变粗的反韵律,部分河口坝顶部发育正韵律的生物滩坝(图2 d、f)。远砂坝沉积颗粒较细,主要为薄层粉砂岩、泥质粉砂岩互层,发育波纹层理、水平层理等,沿纹层面分布较多的植屑和碳屑,具有生物扰动构造,并有零星的介形类化石分布(图2 e)。

3 古地貌恢复

前人对松辽盆地西斜坡地区坡折带成因及其演化规律已有较多认识,多通过编制地层厚度图反映地貌起伏变化[14]。但现今地层经沉降压实、后期剥蚀、构造挤压等作用后残缺不全,与初始沉积时的地层差别较大[15]。本次研究通过对地层精细解释后,进行剥蚀厚度恢复、去压实校正和古水深校正等一系列研究,定量恢复地层原始沉积厚度。

3.1 剥蚀厚度恢复

剥蚀恢复对于古地貌恢复有十分重要的意义,只有将被剥蚀的厚度加上才能真正展现古厚度[16]。地层厚度在横剖面上常有一定的变化规律,利用地震剖面,未剥蚀地层厚度及沉积边界内插或者根据未被剥蚀的两点地层厚度外插,可估算被剥蚀地层厚度。青山口组末期,构造反转作用使松辽盆地西侧抬升,青三段被剥蚀,发育明显的侵蚀古地貌,故采用趋势延伸法恢复地层。

图2 西斜坡地区青山口组–姚家组岩心特征

a.粉砂岩,变形层理,重力流沉积,青一段,Y51井;b.砂泥岩薄互层,见液化,鲍马序列CD段,重力流沉积,青一段,Y51井;c.细砂岩,见多组单向水流,水下分流河道,青一段,D84井;d.细砂岩,平行层理与双向水流改造,河口坝沉积,姚家组,L31井;e.变形层理,远砂坝,青二段,G98井;f.含介壳泥岩,河口坝沉积,姚家组,D56井;g.小型槽状交错 层理,水下分流河道,姚家组,G844井

3.2 去压实校正

沉积物在埋藏压实过程中,孔隙度随深度、有效应力的变化有一定规律[17]。本次研究采用孔隙度指数模型,利用西斜坡地区孔隙度测试数据拟合砂泥岩的孔隙度()–埋深()变化曲线,得到泥岩、砂岩–方程:

在地层的骨架厚度不变的前提下,采用骨架厚度积分公式[18]推演出西斜坡青山口组至姚家组约100口井的地层原始厚度,通过恢复地层厚度与原始地层厚度之比求取压实率,结果为1.19~2.00。

3.3 古水深校正

地层厚度恢复后,结合沉积构造、生物化石组合和岩相等综合估算,进行古水深校正[19–21],其中大型交错层理水深0.5~5.0 m,波状层理、平行层理水深5.0~20.0m,而鲍马序列、丘状交错层理水深一般大于30.0 m。

4 古地貌特征与沉积体系的时空耦合

古地貌恢复结果表明:松北西斜坡构造单元以坡折带为主,坡折带附近可容空间多变,往往使沉积相和沉积厚度突变,在地震、地质等厚图上表现为斜坡处等值线密集,由坡折到坡脚厚度剧增。

4.1 坡折带的识别及展布特征

青山口组早期沉积前,西部斜坡地区整体受两级坡折带控制,高位坡折带呈西南–北东走向,宽12~18 km,坡度较缓(0.7°~0.8°);低位坡折带呈西南–北东向,宽13~15 km,坡度较陡(约1°)。整体而言,呈外缓内陡、南陡北缓形态;湖盆中心位于东南部,大致处于齐家古龙凹陷(图3)。

青山口组晚期沉积,西部斜坡地区仍受两级坡折带控制,高位坡折带北部向东南迁移,整体呈西南–北东走向,宽12~16 km,坡度略缓(约0.7°);低位坡折带呈南西–北东向,宽13~16 km,坡度略缓(约0.9°)。整体外缓内陡、南陡北缓形态,湖盆中心仍位于齐家古龙凹陷(图4)。

受前期填平补齐作用影响,姚家组时期沉积地层明显变缓,西部斜坡地区主要受单一坡折带控制,青山口组时期的高位坡折带更为宽缓,坡度约0.1°,对地形及沉积物分布影响不大;低位坡折带呈南西–北东向,宽度13~16 km,坡度较陡,约0.4°。外缓内陡、南陡北缓形态基本不变。

4.2 坡折带–物源体系耦合控砂模式

青山口组早期主要发育来自西部物源的三角洲平原、三角洲前缘。较陡的高位坡折带之下,以重力流滑塌连片沉积为主,如H2–H20区域、Y28–Y19区域等;低位坡折带之下,西部物源至此处沉积物较细,供给动力不足,难以继续向前推进,因此低位坡折之下以大段深水泥质沉积为主,重力流沉积较少发育(图5a)。同时,早期北部物源的沉积体大部发育在二级平台之上,以三角洲前缘为主,物源方向平行坡折带走向,侧向超覆于高位坡折带之上。高位坡折带形成了北部物源体系运输的通道,推进终止于低位坡折带附近,部分沉积物滑塌形成孤立的重力流沉积(图5a)。

图3 青山口组早期古地貌特征

图4 青山口组晚期古地貌特征与沉积体系类型展布

青山口组沉积早期,研究区为饥饿充填状态,为半深湖沉积,仅湖盆边缘发育砂体,坡折之下砂体分布较少(图5a)。沉积填平补齐作用下,坡折逐渐平缓,对沉积物控制作用减弱。姚家组沉积时期,西南部、北部及北东部物源大范围推进,物源供给增强,各物源方向的三角洲前缘砂体广泛分布于研究区内(图5b)。

综上所述,西斜坡青山口时期地貌整体受两级坡折带控制,其中低位–高位坡折带组合样式控储层成因类型;高位坡折带平行物源方向,形成物源供给通道,控制储层平面展布特征。姚家组初期,坡折带角度逐渐变缓,物源供给对储层发育规模的控制作用增强,三角洲砂体大范围分布。

图5 西斜坡坡折带–物源体系耦合控砂模式

5 储层分布的主控因素分析

沉积盆地中控制储层成因类型与分布的主要因素包括构造、气候、沉积物供给、湖平面[22]。构造作用在非海相盆地对沉积体系具有重要控制作用[23],古构造运动通过对古地貌的改造影响可容纳空间大小,控制沉积体系类型与分布。松北西斜坡青山口组处于坳陷期,区域伸展作用使盆地继续下降,青山口组时期发育两条坡折带,高位坡折带较陡,宽12~16 km,坡度约0.7°,湖岸线在局部范围内进退,可容纳空间主要局限于斜坡以下,坡折下发育重力流与三角洲前缘混杂堆积;低位坡折带宽13~16 km,坡度约0.9°,坡折下发育少量土豆状浊积岩(图6)。

图6 松北盆地西斜坡青山口组储层发育模式

湖平面变化对控制湖盆充填模式有重要控制作用,然而在过度充填盆地中,气候条件影响则很小[24]。松北西斜坡沉降速率小于10 m/Ma[25],青山口组时期快速湖侵,发育半深湖沉积,为饥饿充填状态,仅湖盆边缘砂体发育,较陡坡带之下砂体分布较少,湖盆中心多为泥质沉积。物源供给与坡折带走向的组合样式对沉积类型及展布同样有重要控制作用,松北西斜坡青山口组时期,物源方向与坡折带走向一致,坡折带形成物源体系运输的通道;物源方向与坡折带走向垂直,三角洲终止于坡折带附近,部分滑塌至坡折之下形成孤立的重力流沉积(图6)。

因此,构造古地貌、湖平面变化及物源供给综合作用于松北西斜坡地区,使该区发育不同规模的三角洲、重力流沉积。

6 结论

(1)青山口组沉积前,松辽盆地西斜坡地区整体受两级坡折带控制,呈外缓内陡形态。姚家组时期地形变缓,西斜坡地区主要受单一坡折带控制。

(2)双坡折带组合样式控制西斜坡地区储层成因类型,物源方向–坡折组合控制储层分布,供给速率影响砂体规模与展布。

(3)古地貌、湖平面变化与物源供给是松辽盆地西斜坡地区沉积发育的主控因素。

[1] 王树恒,吴河勇,辛仁臣,等.松辽盆地北部西部斜坡高台子油层三砂组沉积微相研究[J].大庆石油地质与开发,1996,25(3):10–12.

[2] 胡晓兰,樊太亮,张晓龙,等.松辽盆地北部西斜坡姚家组SⅡ+Ⅲ砂组物源分析及沉积微相[J].吉林大学学报:地球科学版,2011,41(3):647–656.

[3] 张建林,林畅松,郑和荣,等.断陷湖盆断裂、古地貌及物源对沉积体系的控制作用——以孤北洼陷沙三段为例[J].油气地质与采收率,2002(4):24–27.

[4] 刘睿,汪晶,周晓光.渤中凹陷西次凹沙一段古地貌对沉积体系分布的控制[J].石油地质与工程,2017,31(1):17–21.

[5] 陈彦虎,杨立敏,欧阳甫.沉积前古地貌对致密油藏有利储层分布的影响——以辽河坳陷雷家地区沙四段致密油藏为例[J].石油地质与工程,2018,32(1):32–35.

[6] 刘瑞东,王宝清,王博,等.鄂尔多斯盆地环江地区前侏罗纪古地貌恢复研究[J].石油地质与工程,2014,28(5):9–15.

[7] 辛仁臣,王英民.松辽盆地北部青山口—姚家组西部坡折带成因及演化[J].中国地质大学学报,2004,29(5):621–624.

[8] 辛仁臣,蔡希源,王英民.松辽盆地南部西部斜坡区坡折带作用分析[J].沉积学报,2004,22(3):387–392.

[9] 郭巍,刘招君,崔宝琛,等.松辽盆地西斜坡古沟谷–坡折带特征及其对储层分布的控制[J].长春地质学院学报,1997,27(3):327–332.

[10] 高瑞祺,萧德铭.松辽盆地及其外围油气勘探新进展[M].北京:石油工业出版社,1995:121–185.

[11] 王衡鉴,曹文富.松辽湖盆白垩纪沉积相模式[J].石油与天然气地质,1981,2(3):227–242.

[12] Shanmugam G.Deep–water processes and facies model:A critical perspective[J].Marine and Petroleum Geology,2000,17(2):285–342.

[13] Shanmugam G.Ten turbidite myths[J].Earth Science Reviews,2002,58(3):311–341.

[14] 辛仁臣,王英民.松辽盆地北部青山口–姚家组西部坡折带成因及演化[J].中国地质大学学报,2004,29(5):621–624.

[15] 崔龙涛,冯栋,秦艳群,等.鄂尔多斯盆地镇北地区延长组长7古地貌与砂体分布特征[J].岩性油气藏,2013,25(5):65–69.

[16] 久凯,丁文龙,李春燕,等.含油气盆地古构造恢复方法研究及进展[J].岩性油气藏,2012,24(1):13–19.

[17] Dario Sciunnach,Eduardo Garzanti.Subsidence history of the Tethys Himalaya[J].Earth–Science Reviews,2012,111(1–2):179–198.

[18] 崔龙涛,郝帅,王春平,等. 鄂尔多斯盆地镇原北部三叠系延长组长7–长6油层组古地貌与砂体分布特征[J].古地理学报,2015,17(6):805–812.

[19] Dong Feng,Hongwen Deng,Zhan Zhou,et al.Paleotopographic controls on facies development in various types of braid–delta depositional systems in lacustrine basins in China[J].Geoscience Frontiers,2015,6(4):579–591.

[20] 姜正龙,邓宏文.古地貌恢复方法及应用——以济阳坳陷桩西地区沙二段为例[J].现代地质,2009,23(5):865–870.

[21] 张世奇,任延广.松辽盆地中生代沉积基准面变化研究[J].地球科学与环境学报,2003,25(2):1–5.

[22] Posamentier H W,Allen G P.Variability of the sequence stratigraphic model:effects of local basin factors[J].Sedimentary Geology,1993,86(1):91–109.

[23] Lin C S,Yang H J,Liu J Y.Paleostructural geomorphology of the Paleozoic central uplift belt and its constraint on the development of depositional facies in the Tarim Basin[J].Science in China Series D: Earth Sciences, 2009,52 (6): 823–834.

[24] Carroll A R,Carroll,Bohacs K M. Stratigraphic classification of ancient lakes: balancing tectonic and climatic controls[J].Geology,1999,27 (2):99–102.

[25] 郭少斌,曲永宝,王树学.陆相盆地层序及体系域模式——以松辽盆地西部斜坡为例[J].地质科技情报,1998,17(4):37–42.

编辑:蒲洪果

2017–11–28

崔龙涛,工程师,1988年生,2014年毕业于中国地质大学(北京)矿产普查与勘探,现从事沉积学及开发地质学研究。

国家科技重大专项“岩性地层油气藏成藏规律、关键技术及目标评价”(2011ZX05001022)。

1673–8217(2018)04–0006–06

TE112.23

A