三危山演化特征及其对五墩凹陷的油气影响

曹力伟,张 敏,林中凯,刘国宏,李 玮

1中石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营

2西北大学地质学系,陕西 西安

1.引言

三危山位于敦煌盆地中部,把敦煌盆地分割成南、北2大坳陷,北部为安墩坳陷,南部为阿克赛坳陷,五墩凹陷为北部安墩坳陷的次级凹陷,由于其处于特殊的构造位置,影响南北两侧次级凹陷构造特征及沉积充填。前人对三危山花岗岩及侵入岩开展过锆石原位U-Pb定年及Hf同位素分析,党河水库花岗岩和沙枣园二长花岗岩体为I型花岗岩,是中亚造山阶段碰撞期花岗岩,形成于462~434 Ma [1],在三危山敦煌群中侵入大量斜长花岗岩脉体,敦煌南侧火焰山斜长花岗岩脉体形成于360~370 Ma,为古亚洲洋南缘弧后盆地扩张形成的花岗岩[2]。在三危山内部可见大量的形成于136~99 Ma的基性岩墙群,指示敦煌地区白垩纪的伸展构造环境[3]。从上述已经发表的测年数据来看,三危山发育多期侵入岩,经历多期次构造运动。目前,还缺少关于敦煌群变质岩、花岗岩、侏罗系砂岩的锆石、磷灰石裂变径迹及其热史模拟研究,通过系统取样,运用锆石、磷灰石裂变径迹及其热史模拟分析技术,对三危山造山隆升过程进行研究,为全面认识敦煌盆地的演化提供重要的参考依据。同时,三危山断裂带北侧的五墩凹陷是敦煌盆地油气勘探的重点地区,在中下侏罗统已获得油气勘探突破,表明其具有较大的勘探潜力。三危山多期次构造活动控制了凹陷形成及改造,影响沉积充填及生烃演化,导致油藏预测困难。研究三危山构造演化过程对正确认识五墩凹陷盆山耦合关系、沉积充填、烃源岩演化及指导油气勘探具有重要意义。

笔者利用裂变径迹热年代学方法,分析三危山13块不同时代岩石样品的裂变径迹数据,并基于镜质体反射率测试和地质背景分析对裂变径迹测试数据进行时间–温度热史模拟,分析三危山隆升过程,结合地震及钻井资料,分析三危山演化过程及其对五墩凹陷沉积充填和烃源岩演化的影响。

2.地质背景及样品特征

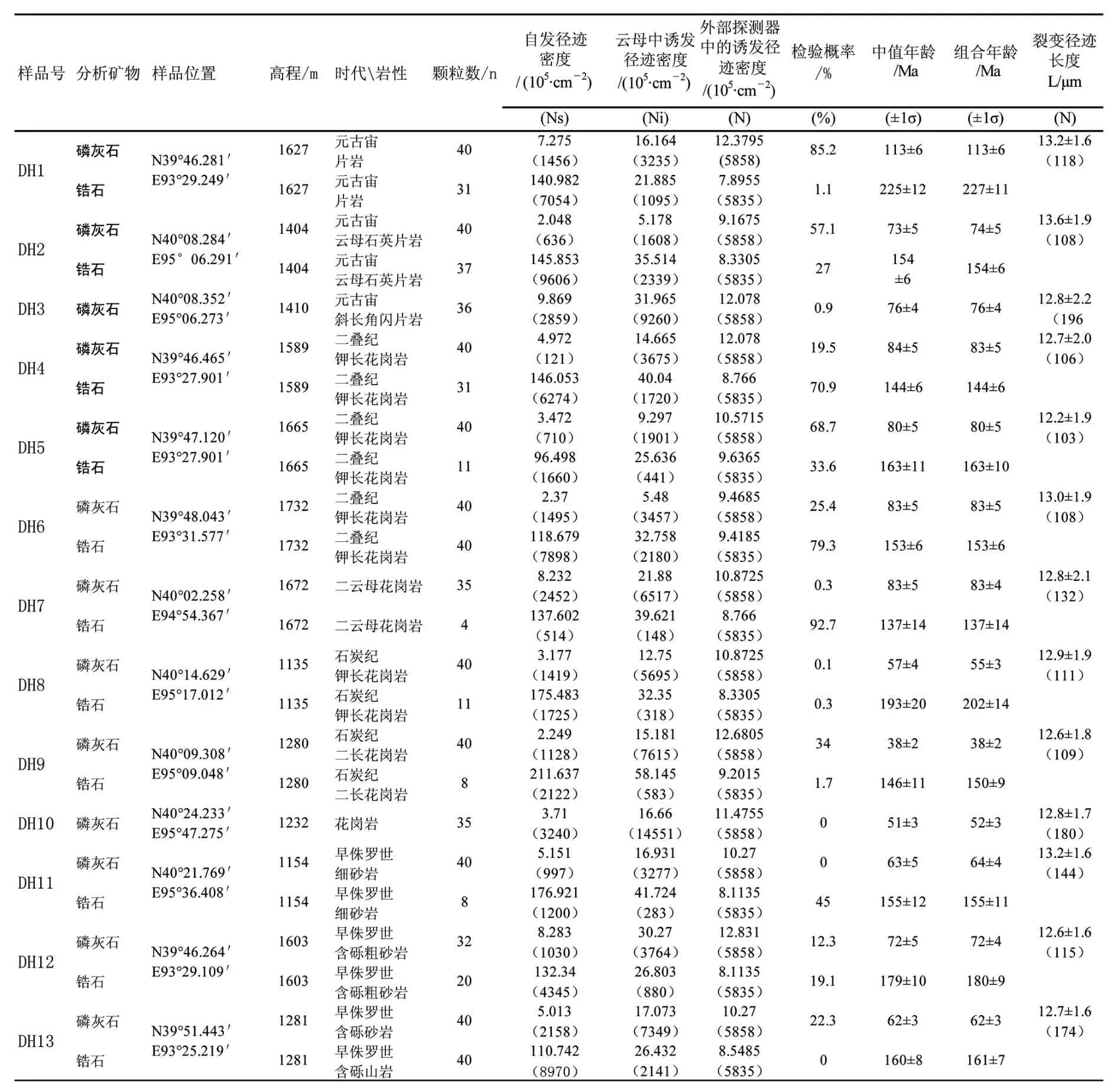

三危山呈北东走向,是一条狭长的隆起带,出露前震旦系敦煌群片麻岩、片岩、混合岩、变质凝灰岩和侵入其中的早古生代、元古代花岗岩,白垩纪基性岩墙群,在三危山南北两侧侏罗系露头有零星出露,主要位于多坝沟、南湖、芦草沟一带(图1),山前凹陷内发育侏罗系、新近系、第四系。由于受阿尔金走滑断裂多期构造运动的影响[4]-[9],三危山断裂带内主要发育北东、北西2个方向的次级断裂;北东向断裂形成时间早于北西向;次级断裂具有逆冲、压扭、走滑性质,逆断层形成时间早于走滑断层。裂变径迹热年代学样品采自三危山不同时代、不同位置的各类岩石(表1)。

样品分析测试由北京泽康恩科技有限公司完成。试验中先将样品粉碎,用重液、磁选等常规方法分离出磷灰石和锆石单矿物。利用环氧树脂将磷灰石制成光薄片,在25℃恒温的7% HNO3溶液中蚀刻30 s;挑选晶形完整的透明锆石置于载玻片上,让其C轴平行于水平面分布,利用一定的高温使之镶入聚四氟乙丙烯片中,通过研磨和抛光露出内表面,利用KOH + NaOH溶液在210℃下蚀刻约25 h揭示自发径迹。采用外探测器法定年,将低铀白云母贴在光薄片上,与CN5标准铀玻璃一起构成定年组件。样品均置于反应堆内辐照,照射的中子注量为1 × 1015n/cm2。之后将云母外探测器置于25℃的40% HF中蚀刻20 s,揭示诱发裂变径迹。根据IUGS推荐的常数法和标准裂变径迹年龄方程计算年龄值[10][11]。

Figure 1.The locations of the study area and samples图1.研究区位置简图及样品位置图

Table 1.The determination of fission track of apatite and zircon in Sanweishan Area表1.三危山磷灰石和锆石裂变径迹测定结果表

3.裂变径迹测试结果

裂变径迹测试结果显示,样品的裂变径迹年龄小于花岗岩样品年龄,反映了后期的冷却、热事件,表明样品形成后均遭受了构造热事件的影响[12]-[18]。表明三危山敦煌群片岩、花岗岩、侏罗系大山口组砂岩样品记录了晚二叠世、晚三叠世、中侏罗世、晚侏罗世、早白垩世、晚白垩世、古近纪冷却事件。

3.1.敦煌群片岩样品裂变径迹测试结果

在三危山地区采集3件敦煌群片岩样品(DH1、DH2、DH3),磷灰石裂变径迹中值年龄为73±5~113±6 Ma,锆石裂变径迹中值年龄为154±6~225±12Ma (表1,图2)。根据Binomfit软件计算磷灰石裂变径迹混合年龄,敦煌群变质岩获得了多个峰值年龄。磷灰石获得了113.4±6 Ma、82.9±5 Ma、78±6 Ma、48.1±12 Ma、66±5 Ma多个峰值年龄,显示了后期经历了早白垩世晚期、晚白垩世晚期和古近纪的隆升事件。锆石获得了 265±18 Ma、189.4±13 Ma、171.1±16 Ma、145.7±9 Ma 的峰值年龄,记录了晚二叠世、晚三叠世、中侏罗世、晚侏罗世多次隆升事件。

Figure 2.The distribution of fission track of apatite and zircon in Sanweishan Area图2.三危山磷灰石和锆石裂变径迹年龄分布图

3.2.花岗岩样品裂变径迹测试结果

对三危山7件花岗岩样品进行锆石、磷灰石裂变径迹测年分析,其中多坝沟剖面3件(DH11、DH5、DH6),莫高窟以东4件(DH7、DH8、DH9、DH10)。分析结果(表1,图2)显示,磷灰石裂变径迹中值年龄为38±5~84±5 Ma,锆石裂变径迹中值年龄为137±14~193±20 Ma。磷灰石和锆石裂变径迹年龄记录了早三叠世、晚侏罗世、白垩纪和古近纪多期次的冷却隆升事件。

多坝沟地区3件样品的磷灰石裂变径迹年龄为80±5 Ma~84±5 Ma,反映晚白垩世的冷却事件。锆石裂变径迹年龄为144±6 Ma~163±11 Ma,反映中–晚侏罗世、早白垩世的冷却事件(表1,图2)。三危山莫高窟以东4件样品裂变径迹年龄为38±2~83±5 Ma (表1,图2),记录了晚白垩世–古近纪的冷却事件。DH8花岗岩样品锆石裂变径迹年龄为137±14 Ma、146±11 Ma、193±20 Ma (图2),记录了早–晚三叠世、晚侏罗世、早白垩世、早侏罗世4次冷却事件。

4.热史模拟结果

造山带岩体的冷却过程可以直接反映造山带演化历史,通过不同的热测年计算其有效的封闭温度,确定岩体冷却到不同温度的时间,得到一条温度–时间曲线,从而描绘造山带演化热历史。

磷灰石裂变径迹具有较低的封闭温度,为说明造山带低温热演化过程拓展了空间。为了进一步了解三危山热历史演化过程,对封闭径迹测量数大于75条的样品进行了热历史模拟,记录最适合的曲线。热史模拟以五墩凹陷地质演化为基础,利用锆石裂变径迹年龄、封闭温度和该地区钾长石40Ar/39Ar年龄及其封闭温度作为模拟的边界条件,对不同地区不同样品进行热史模拟。结果表明,三危山敦煌群片岩、花岗岩、侏罗系大山口组砂岩样品记录了志留纪至古近纪多期冷却事件:志留纪–早泥盆世(440~400 Ma)快速冷却隆升阶段;晚泥盆世–二叠纪(400~250 Ma)缓慢冷却演化阶段;三叠纪(250~200 Ma)快速冷却隆升阶段;侏罗纪(200~145 Ma)缓慢冷却阶段;白垩纪(145~90 Ma)早期缓慢隆升、晚期快速冷却隆升阶段;晚白垩世–新生代(66 Ma~现今)缓慢冷却阶段,总体表现为持续的隆升过程。

4.1.变质岩和花岗岩样品热史模拟测试结果

针对不同岩性的样品,对三危山花岗岩和敦煌群变质岩分别进行热史模拟,探讨三危山的隆升演化过程。在三危山利用2件敦煌群变质岩样品DH1、DH2进行磷灰石裂变径迹热史模拟(图3)。样品DH1经历了4期冷却演化过程,第1期为志留纪–早泥盆世(440~400 Ma)的快速冷却隆升阶段;第2期为早泥盆世–侏罗纪(400~145 Ma)缓慢冷却演化阶段,第3期为早白垩世(145~120 Ma)快速冷却演化阶段;第4期为晚白垩世–新生代(120Ma~至今)缓慢冷却阶段。样品 DH2经历了4期冷却演化过程,早志留世-泥盆纪(440~360 Ma)快速冷却演化阶段;早石炭世–晚侏罗世(360~150 Ma)缓慢冷却阶段;晚侏罗世–晚白垩世(150~70 Ma)快速冷却阶段和新生代(70 ~40 Ma)缓慢冷却阶段。

为了进一步厘定三危山中生代构造隆升演化过程,对三危山西段多坝沟地区的2件样品DH4、DH5进行了磷灰石裂变径迹热史模拟研究(图4)。由模拟可以看出,2件样品具有较为一致的演化历史,显示花岗岩形成后经历了三叠纪(250~200 Ma)的快速冷却阶段;侏罗纪(200~145 Ma)的缓慢冷却阶段;早白垩世(145~90 Ma)的快速冷却阶段;晚白垩世–古近纪(90~40 Ma)缓慢冷却阶段。

在三危山东部地区样品 DH7、DH8获得了较为接近的演化历史(图 3)。早期均经历了晚石炭世–晚三叠世(310~200 Ma)快速冷却阶段,之后的演化略有差异。样品DH7在侏罗纪(200~140 Ma)经历了缓慢冷却阶段;在早白垩世(140~90 Ma)经历了快速冷却阶段;晚白垩世之后经历了缓慢冷却阶段。样品DH8在侏罗纪–早白垩世经历了缓慢冷却阶段,在晚白垩世–古近纪经历了快速冷却阶段。

4.2.侏罗系砂岩样品热史模拟测试结果

侏罗系砂岩样品的边界条件限定如下:一是沉积时的地表温度设定为5~30℃;二是现今地表温度设为20±10℃。并用砂岩样品的锆石裂变径迹年龄和封闭温度作为模拟约束条件。锆石裂变径迹有效封闭温度采用210±40℃。

芦草沟样品DH13及多坝沟样品DH12砂岩样品模拟结果(图3)表明,中生代以来均经历了3个阶段的热史演化。第1阶段为侏罗纪(200~145 Ma)快速沉降埋藏过程;第2阶段为白垩纪抬升阶段,始于145 Ma;第3阶段为古近纪缓慢抬升阶段,始于66 Ma。多坝沟样品DH12在早侏罗世晚期已达到最大埋深,芦草沟样品DH13在晚侏罗世才达到最大埋深。模拟结果与已钻井结果一致,多坝沟北侧的湾窑凹陷内敦参1井只揭示153 m上侏罗统,缺失中–下侏罗统,芦草沟露头西北部五墩凹陷内西参1井完整揭示了2000 m厚侏罗系。

5.三危山演化特征对于五墩凹陷油气影响

裂变径迹、热史模拟及地震资料解释结果表明,三危山经历志留纪–早泥盆世、三叠纪2个快速隆升阶段,在早侏罗世之前隆升成山,控制五墩凹陷侏罗系古地貌及物源体系;侏罗纪处于松弛拉张期,山前箕状断陷盆地开始发育,白垩纪快速抬升,影响侏罗系烃源岩生烃演化及盆地改造,五墩凹陷早侏罗世以来的构造演化可划分为伸展断陷早、中、晚期及拗陷期4个主要演化时期,不同时期的沉积充填既有继承性也有差异性。

5.1.影响五墩凹陷早侏罗世古地貌及物源体系

五墩凹陷是由于三危山断裂在早侏罗世发生伸展活动而形成的山前箕状断陷盆地,一侧为控凹的三危山隆起,另一侧为受北山控制的玉门关斜坡带,五墩凹陷古地貌可划分南部断阶带、中央洼陷带、北部斜坡带,侏罗纪–白垩纪沉积充填就是在该构造背景下完成的(图4)。

山前箕状断陷湖盆物源体系具有多方向、多类型特点[19][20]。五墩凹陷在侏罗纪已形成南东向的南湖低凸起、北东向的甜水井凸起、三危山构造带。依据古水流双向性、重矿物对应性、边缘相指示性,认为五墩凹陷发育3个方向物源,南部为近源三危山物源区,北部和东部为北山及甜水井凸起远源区。南部三危山物源区距山前洼陷中心近,在断阶带及洼陷带发育冲积扇–扇三角洲–湖相沉积体系;北部及东部物源区坡度缓,距洼陷带远,为辫状河三角洲沉积体系,物源交汇在山前洼陷带(图4)。

5.2.影响五墩凹陷断阶带及洼陷带的沉积充填

三危山构造活动控制五墩凹陷沉降及抬升,影响湖平面垂向及纵向变化,进而控制五墩凹陷断陷及坳陷期沉积充填,导致不同演化阶段其岩性序列及沉积相类型具有明显差异(图4)。

1)伸展断陷早期。三危山在三叠纪快速隆升之后,侏罗纪时期断裂处于拉张伸展阶段,早侏罗世山前断陷盆地已经形成,该时期凹陷规模较小,洼陷带内湖泊开始发育,在断阶带及洼陷带发育了温暖湿润气候下的冲积扇相沉积,沉降中心位于三危山前,随着凹陷不断稳定下沉,湖水加深,湖面扩大,发育扇三角洲–滨浅湖相、辫状河三角洲相沉积。

2)伸展断陷中期。断陷湖盆继续稳定下沉,三危山依然控制着断阶带及洼陷带沉积,洼陷带内扇三角洲平原低位体系域沉积沿三危山北断层分布;在中央洼陷带内发育滨浅湖–半深湖相高位体系域沉积,发育大山口组烃源岩及储层。

3)伸展断陷晚期。随着湖盆不断扩张,中侏罗世早期,五墩凹陷湖盆范围达到最大,水体达到最深,断阶带及洼陷带发育扇三角洲前缘,斜坡带发育辫状河三角洲前缘,南北物源交汇在洼陷带内半深湖区,在西参1井2260~2300 m段,顶部见大套黑色水平层理泥岩夹有灰绿色粉砂岩条带,主要为湖泥沉积。该时期五墩凹陷湖盆水体最深,发育24 m厚的优质烃源岩,为油藏的形成奠定了良好的油源基础。

4)拗陷期。中侏罗世晚期–晚侏罗世,三危山断裂伸展拉张活动减弱,五墩凹陷由断陷转为坳陷,湖水变浅,气候由温暖潮湿向干旱转变;晚侏罗世凹陷开始抬升,湖水进一步变浅,沉积中心逐渐远离三危山断层,向凹陷北部移动[21][22][23]。受干旱气候条件的影响,西参1井中间沟组中上部为厚层深紫色泥岩夹薄层泥岩,向上泥岩变厚,为厚层棕色、棕红色泥岩夹砂质泥岩和砂岩,为五墩凹陷最重要的区域性盖层;晚侏罗世博罗组沉积时期发育氧化环境下的冲积扇–湖泊–河流相沉积,推测三危山前洼陷带发育冲积扇相沉积,滨浅湖相沉积不发育。西参1井显示,北部斜坡带为红色砂岩与泥岩互层的曲流河沉积。

依据五墩凹陷地质结构,将其划分为山前南部断阶带、中央洼陷带、北部斜坡带,具有南断北超、南厚北薄的构造特征。五墩凹陷的沉积、沉降中心受边界断层的控制,地层逐渐向北超覆,厚度呈现向北逐渐减薄的趋势。早侏罗世地形分异明显,凹陷内古地形凹凸不平,局部会出现次级沉积中心,处于断陷初期的填平补齐阶段。中侏罗世时期五墩凹陷继续以断陷为主,随着早侏罗世填平补齐作用的进行,凹陷内低凸起消失,沉积范围较早侏罗世明显扩大,早–中侏罗世时期地层厚度中心位于三危山前中央洼陷带。晚侏罗世时期,地层沉积范围继续扩大,厚度中心逐渐向凹陷北部偏移。

5.3.影响五墩凹陷烃源岩演化

墩1井埋藏史及热演化史分析表明:五墩凹陷在早–中侏罗世发育大山口组及中间沟组2套烃源岩及储层,晚侏罗世烃源岩开始生烃,五墩凹陷“上生下储”型油藏开始形成;早白垩世开始大量生排烃,早白垩世末期达到生烃高峰;晚白垩世由于盆地抬升,地温降低,烃源岩停止生烃,后期地层埋深再也没有达到或者超过早白垩世末期的最大埋深[24]。

5.4.影响五墩凹陷后期改造

多坝沟花岗岩、芦草沟侏罗系砂岩样品热史模拟结果表明:白垩纪(145~66Ma)为快速冷却阶段,三危山在晚白垩世–古新世为快速挤压抬升阶段,造成白垩纪及古近纪被剥蚀,在五墩凹陷新近系疏勒河组与下伏侏罗系呈角度不整合接触,凹陷东西两侧发育逆冲断层,构成现今凹陷边界;芦草沟侏罗系砂岩样品热史模拟结果显示,新生代为缓慢抬升阶段,三危山在新近世–第四纪为走滑挤压坳陷阶段,盆地形成了现今南断北超、南深北浅、东西抬升的构造格局。

6.结论

1)三危山的持续隆升过程经历了6个阶段,志留纪–早泥盆世快速冷却隆升阶段、晚泥盆世–二叠纪缓慢冷却演化阶段、三叠纪快速冷却隆升阶段、侏罗纪缓慢冷却阶段、白垩纪缓慢–快速冷却隆升阶段、晚白垩世–新生代缓慢冷却阶段。三危山在早侏罗世之前已经隆升成山,侏罗纪以伸展–拉张为主,白垩纪至渐新世以挤压抬升为主,新进纪具有左旋走滑特征,不同时期具有不同运动特征。

2)五墩凹陷发育多方向物源,洼陷带是南部扇三角洲与北部、东部辫状河三角洲交汇区。五墩凹陷划分为伸展断陷早、中、晚期及拗陷期4个演化时期,不同时期沉积充填既有继承性也有差异性;中、晚断陷和拗陷期是五墩凹陷中–下侏罗统烃源岩、储集、盖层发育时期,在上述3个阶段洼陷带及斜坡带附近发育的岩性、构造–岩性、构造油藏是五墩凹陷油气勘探有利目标。

——以渤海湾盆地沾化凹陷三合村洼陷为例