基于物理科学思维核心素养的“水平级”教学实践研究与思考

——以“库仑定律”教学设计为例

党强强

(江苏省前黄高级中学, 江苏 常州 213000)

优秀的教学设计能为学生创造自主学习的环境,促使学生发挥主体作用,引导学生积极参与到教学过程中来,激发学习的求知欲,提高教学效率,解决学生关于“教了,不等于学了;学了,不等于学会了”的困境.

物理核心素养是学生在接受物理教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,是学生通过物理学习内化的带有物理学科特性的品质,是学生科学素养的关键成分.物理学科核心素养下的物理学科科学思维是重要的组成部分.

本文基于物理科学思维核心素养的“水平级”教学实践研究与思考,通过“库仑定律”教学设计展开,着眼于物理核心素养下的物理科学思维.教学环节及评价体系采用依据知识难易程度、学生的领悟能力、知识储备情况进行采用“水平分级”的方法,使得不同层级的学生,能够在最短的时间内掌握相符合层级的知识点.具体实施方案:(1) 从知识点、能力项到水平级,将物理科学思维核心素养转化为清晰的教学目标; (2) 关注学生的经历,依据不同层级的学生,进行教学设计; (3) 强调深度学习,开展过程性和表现型评价,并完成相应的教学成果评估,极大地提高课堂教学效率.

1 “库仑定律”的整体设计思路

关于电学知识,学生在初中已经有了一定基础,只是停留在认识的层次上,仅仅知道电荷之间的相互作用力“同性相斥、异性相吸”.高中阶段学习,加大了思维强度,要注意知识的深化和科学研究方法、情感态度的教育,让学生对电荷之间的作用力有更深的理解.

库仑定律这节课的设计衔接初中、高中的相关知识点,符合学生由形象思维向抽象思维转变的过渡阶段.本文关于库仑定律的教学设计注重发挥学生的主体性,积极引导思想方法的理解与应用,整体教学环节井然有序.

笔者设计了吸管吸水、球体运动、纸屑飞出等小实验为课堂引入,既激发了学生的兴趣,也为库仑力的提出做了铺垫.本节课重在思想探究、库仑定律的得出.笔者以学生猜想的形式开场,利用实验定性探究,整堂课贯穿着理想实验思想和坚持真理、不迷信权威的科学态度的熏陶.最后回归课堂,解释引入视频,并从思想上引领学生学会学习.

2 凸显核心素养的教学过程

2.1 巧设环境,精彩引入

教师:请同学们观看视频(简短小视频).

视频内容:电学引入实验如图1所示,塑料吸管靠近细细的水流,发现水流由竖直状态变弯曲;当人将手靠近乒乓球,乒乓球会自主发生运动;当手张开时碎屑会向四面八方飞出;视频播放过程中,引导学生思考其中的奥妙,并通过本节课的学习,让学生最后对实验给予解释.

视频播放结束,教师给予总结:结合学生的回答,给出相应的概念,电荷间的这种相互作用力叫库仑力,遵循的规律为库仑定律.

(a)

(b)

(c)

2.2 开拓思维、类比猜想

通过观察引入实验,学生结合前概念、生活经验、学过的知识总结出带电粒子间有库仑力,那么库仑力与哪些因素有关呢?可以积极引导学生进行类比猜想,学生猜想的结果以及猜想的思维方法会一直贯穿于整个教学环节.

教师提问:库仑力和哪些因素有关,并解释提出这样猜想的原因?

学生回答:电荷间距离、质量、电荷量、体积、温度、湿度等等.

教师解释:变量越多实验探究过程越复杂,我们可以采用相对简单的模型,突出重要因素,忽略次要因素.

教师提问:怎么忽略“温度、湿度”的影响?

学生回答:真空当中.

教师提问:怎么忽略“体积”的影响?

学生回答:看成带电的 “质点”.

教师总结:本节课我们主要来研究力与电荷量、距离之间的关系.

2.3 模型初建、实验探究

本环节主要是初步探究库仑定律,通过实验探究,让学生观察,定性地总结力与哪些重要因素有关系,并且猜想有着怎样的规律?

2.3.1 模型建立

实验采用的实验仪器:起电机(解释原理),连接绝缘绳的轻质小球(解释构造),透明面板(观察小球的偏转),标志物(定位小球具体位置).

教师提问:当起电机给大球带电,猜想小球会如何运动?(起电机演示实验如图2所示)

图2 图3

学生回答:小球先被吸引到大球,接触之后马上排开.

教师提问:小球被排开说明受到力,如何判断力的大小呢?

学生回答:根据小球的偏转角度判断,角度越大,受力越大.(小球受力模型如图3所示)

2.3.2 定性实验探究

教师提问:根据上述实验仪器以及建立的模型,请同学们思考,接下来应该如何进行实验探究?

学生回答:探究库仑力与两个物理量直接的相互作用,可以通过控制变量法,分别控制电荷量不变,改变距离;控制距离不变,改变电荷量来进行实验探究.

教师提问,如何实现上述控制变量的实验,怎样设计你的实验过程呢?

教师总结: (1) 控制电荷量不变,改变距离:利用起电机给大球和小球分别带电后断开,则两球的电荷量不变,此时小球偏转一定角度α1,用定位标记定位为距离r1,移动小球到距离r2处,小球偏转角度为α2.

(2) 控制距离不变,改变电荷量:利用起电机给大球和小球分别带电后断开,则两球的电荷量不变,此时小球偏转一定角度α1,用定位标记定位为距离r1,利用不带电的小球(与带电小球完全一样)改变带电小球的电荷,小球偏转角度为α2,继续移动小球位置,使得两球之间距离为r1,观察小球偏转角度为α3.

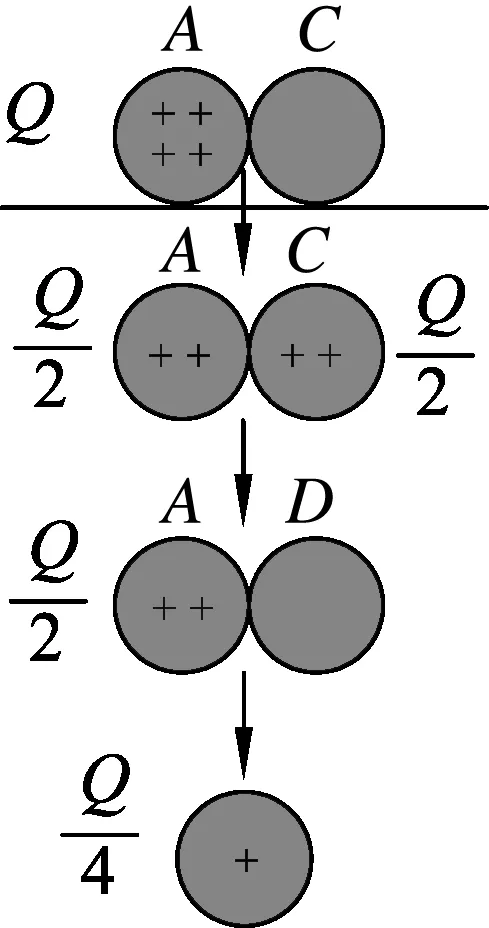

教师提问:在当时电荷的定义尚不清楚,如何能够得到定量的电荷呢,也就是说,上述实验过程中,采用与带电小球完全相同的小球的目的是什么?

学生思考: ……

图4

教师解释:根据守恒思想和对称思想得到,将两个相同的小球接触,电荷量会平均分配(电荷量均分模型如图4所示).解释原因.

给学生一定时间思考并展开讨论.

教师提问:通过观察上述实验,并且展开猜想,力与电量和距离有什么样具体的 “定量关系”呢?

学生回答:通过观察对比上述实验,不难发现:

(1) 距离相同时,小球带电荷量越大,偏角越大,力越大;带电荷量越小,力越小.

(2) 带电荷量相同时,距离越近,偏角越大,力越大;距离越远,力越小.

教师提问:在探究影响库仑力因素时,本实验有什么优点和缺点?为什么库仑不采用这种实验进行定量研究?

学生回答:实验并没有排除外界环境的影响,并没有采用实验开始时候的模型简化.

教师总结:引入“库仑扭秤”实验(如图5—图7所示),并讲述库仑扭称的使用原理.

图5 图6

图7

2.3.3 探究影响电荷间相互作用力的因素

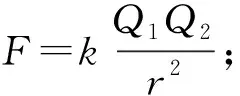

教师提问:通过上面的结论,能不能思考以前学过的知识,并且通过类比的方法猜想F与Q、r有什么具体定量关系?

学生回答:类比万有引力定律,电荷间作用力应和万有引力一样具有“平方反比” 规律.

教师介绍库仑扭称实验,如何实验 “定量”探究,由于库仑扭秤比较难以理解,教师类比生活中的“拧毛巾”过程,介绍扭称的工作原理,并且播放简短视频,便于学生更好的理解.

2.3.4 规律的多样性与统一性

通过对比总结:规律的多样性与统一性,我们要用多样性和统一性的眼光看待我们的世界.

2.4 库仑定律的应用

例1.试比较电子和质子间的静电引力和万有引力.已知电子的质量m1=9.10×10-31kg,质子的质量m2=1.67×10-27kg.电子和质子的电荷量都是1.60×10-19C.

图8

例2.如图8所示,真空中有3个点电荷,它们固定在边长为50cm的等边三角形的三个顶点上,每个点电荷都是×10-6C,求它们所受的库仑力.

2.5 课堂小结

教师提问:通过本节课的学习,你学到了哪些知识?

学生回答:

(1) 知识点的总结.

(2) 思想方法的渗透、科学思维、科学态度的培养.

3 “水平级”教学成果评估

“库仑定律”这节课灵活运用教学设计,采用精心设计的学案,课程遵循高中学生的思维习惯,整堂课教学、学习、评价围绕着课程目标展开.

教与学环节:通过设计问题及合适的教学方法,符合不同水平级学生对知识的理解过程.精心的教学设计,激发了学生的学习热情,提高学生的自主学习能力,创新能力.

教与评环节:通过知识点的讲解,结合学案,基本达到“所教即所学”,利用相应的教学方法,将本节课的重难点清晰地给予讲解,让学生从本质上理解问题.例如,让学生总结所学内容,结合学生的回答,巧设问题,引导学生学到知识并且学会应用知识.

学与评环节:通过学案的有效的分级、教学环节中问题难度的分级,做出最有效的评价.例如,对于“电荷平分”知识点的理解属于A水平级,给物理理解能力比较强的学生解答;对于“类比思想”的应用属于C水平级,则要求所有学生都可以解答等.

总之,本节课教学设计,“教-学-评”始终严格遵守教学目标,对于水平级分层的方法,效果也很明显,学案设计在评价体系中也恰到好处,彰显了课程的完整性.

4 结语

有效的教学设计与教师的课程素养与评价素养息息相关.教师在教学设计时必须源于教材,基于教学目标,以学生为主体,重视教学过程及评价方式方法,让学生的学习具有可持续性.在教学设计和学案设计中,对知识点和学生进行初步的“水平分级”,选择和组织最合适的教学方式以及评价方式,通过对知识点和学生水平分级,在最短的时间内提高整堂课的教学设计效率,也是物理学科核心素养的基本要求,真正做到“因材施教”.