无脚鸟和蓝玫瑰

毛旭

化蛹的蝴蝶

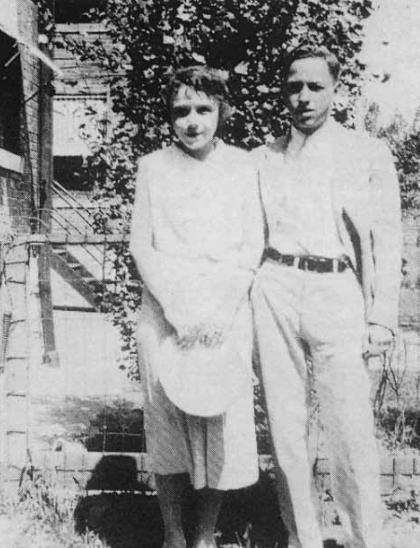

老丈人提醒上门求親的科尼利:埃德温娜既不懂缝纫也不会做饭。科尼利回答:“我要娶的是媳妇,又不是厨子。”埃德温娜被父母给惯坏了,什么家务也不会干。她像牧师爸爸一样活在圣洁的精神世界里,坚信人的肚皮里盛的不是臭气熏天的脏器,而是塞满了玫瑰花瓣。此外,她是个话唠,单凭说话就能把人的天灵盖掀起来。

至于科尼利,他在5岁时母亲就去世了,父亲的冷漠使他很早关闭了心门,学得皮糙肉厚。他是个旅行推销员,非常享受这份工作带来的福利:酒、扑克、女人……不过,求偶期的动物都很会伪装,他留给埃德温娜一种老实本分、严肃认真、翩跹绅士的印象。

蜜月之后,饮食、男女都出了问题。

科尼利开始为他的话后悔,他不明白为什么连埃德温娜买的菠萝都有一股烧鸡味儿。埃德温娜在两年多的时间里为他生了萝丝和汤姆。每当她告知科尼利自己怀有身孕时,他都忍不住大声抗议:“不是我的种!”所幸埃德温娜带着孩子跟父母住在一起,科尼利因为工作的缘故偶尔回家团聚,小别胜新婚——理论上讲是这样。

萝丝和汤姆渐渐长大,他们视父亲为一个入侵者,不定期地打破他们宁静幸福的生活。有位社会学家曾说过,家庭是由母亲和孩子组成的。这也是自然界中最常见的情况。等到第三个孩子达肯降生时,科尼利为生计考虑,不得不接受了鞋厂经理的职位:这意味着更高的工资,同时也意味着放弃自由自在的生活——这是他为家庭做出的牺牲,必须经常大声提醒老婆和孩子记住这一点!但埃德温娜非但不“感恩戴德”,反而越来越性冷淡。后来,达肯开玩笑说,埃德温娜是全美“反性联盟主席”。三个孩子一生都活在性压抑的阴影中,萝丝最终为此付出了巨大的代价。

翩跹的蝴蝶一旦退化成蛹,很快蚕茧里就战火四起。周一吵架,周二酗酒,周三约会情人,周四克扣生活费,周五威胁要离家出走,周末赌钱——这就是科尼利的日程安排。孩子们成了双方争夺的战友。埃德温娜很早就抢占了萝丝和汤姆。科尼利尤其嫉恨汤姆,因为他取代了自己在埃德温娜心中的地位,而且汤姆性格太软弱,不像自己,所以科尼利总叫他“娘们儿”。科尼利最爱的是达肯和吉格斯(家里的狗),“达肯是我真正的儿子。”他当着汤姆的面宣布。达肯学习成绩比汤姆好,而且从小就像科尼利那样富有务实的精神:放了假就去打工,还把埃德温娜的花园变成了菜园。“达肯是这个家里唯一有点存在价值的人。”科尼利赞赏地说。当然,还有吉格斯。每次给家里打电话,科尼利问的第一句话——通常也是唯一一句话,就是:“吉格斯怎么样了?”埃德温娜说,科尼利这辈子只哭过一次,那就是吉格斯去世的时候。

角落里的蜘蛛

硝烟弥漫的家庭中,汤姆和萝丝成了最大的受害者。

“娘们儿”汤姆总是特别紧张。他太关注内心世界,以致与周围的现实脱节。他担心自己的心脏有问题,一直想下去,果然就心律不齐了;如果有人丢了东西,他会担心别人怀疑到他头上,越想越紧张,最后呼吸困难、浑身大汗,于是所有人都开始怀疑他;他极端害羞,说话从不看人的眼睛,而是四处张望;他不敢入睡,担心会一觉不醒;他经常彻夜难眠,所以被朋友称作“吸血鬼”,因为吸血鬼晚上出来活动。汤姆从十几岁就开始服用安眠药,白天为了提神则一刻不停地喝咖啡。

汤姆回忆说:“我害怕所有人,尤其害怕学校的男生、老师和校长。不管我长多大,只要一听到‘学校这两个字,就感觉有人在用刀子捅我,我就忍不住坐下来哭。”他上学迟到,不交作业,还经常忘记考试,到了高中平均分还只有65分,不得不延迟毕业。再看科尼利的“真正的儿子”达肯,人家高中毕业时考了全班第三名。

如果不是他那歇斯底里的笑声,汤姆在同学中根本就是个隐身人。他常常在四寂无声时突然迸发出一阵高音调的怪笑,有人形容像得了哮喘的鸭子,有人说像驴叫。如果这很难想象,可以参考电影《莫扎特传》里那位音乐天才的瘆人笑声。这是一种释放紧张情绪的手段,既隐藏又揭示了发笑人的神秘和阴暗面。

汤姆马马虎虎地考上大学,上到大三却被爸爸给逼退学了,因为他未能通过大学军训——他总是不按规定着装:一脚红袜子,一脚绿袜子。“1000个学生中999个按照规定穿白裤子,”同学回忆说,“然后有两条腿穿着蓝裤子,那人就是汤姆。”科尼利认为,军训的失败又一次证明了汤姆是真正的娘们儿,所以把他从学校里拖了回来,让他在鞋厂干活;达肯才是最有希望的孩子,教育资金要押在他身上。于是,汤姆像蜘蛛一样居住在父母家的角落里。汤姆因为失眠的缘故早上起得很晚,科尼利就会用拳头砸他的卧室门,让他交房租。

但汤姆有文学梦。在他12岁时,埃德温娜花10块钱给他买了台旧打字机,从那时起他就一直不停地写作。埃德温娜自豪地称汤姆为“我的作家儿子”。科尼利厌恶作家,这台打字机自然就是埃德温娜敲进父子关系中的一块楔子。

枯萎的玫瑰

好歹汤姆可以靠写作来宣泄他对父亲的怨恨,萝丝则没有任何退路可言。她渴望得到父亲的爱,但科尼利并不理会她。科尼利送女儿礼物只会送鞋子,这时候埃德温娜会提醒所有人:别忘了科尼利在鞋厂工作,他那儿有的是样品和残次品。尽管如此,萝丝仍迫不及待地写信表示感谢:“亲爱的爸爸,你寄来的拖鞋很漂亮,现在很流行棕褐色……大小完全合适,而且鞋跟让我显得高了一英寸。我一直想长高一些。”

汤姆是埃德温娜的“作家儿子”,萝丝却没有什么值得母亲骄傲的地方。她是个脆弱的孩子,13岁时,在一次小提琴独奏表演中,她拉到一半停了下来,从头开始拉起,但最后不得不放弃,哭着跑下了舞台。另一方面,萝丝又非常叛逆,她抹口红、涂睫毛膏、敷面膜,把头发剪成男孩子发型。母亲不让她干什么,她就偏干什么。“我关心自己的孩子,他们却把我当成巫婆!”埃德温娜常常抱怨。整天陪伴孩子的母亲变成了老妖婆,像月亮一样偶尔出现的父亲成了香饽饽,这种现象并不罕见。

萝丝和汤姆一样不适应学校生活。埃德温娜把萝丝送到女子寄宿学校,她常常写信抱怨考试压力大,学校生活枯燥,尤其讨厌一个长着马脸的老师。她从这时起开始患有紧张症,经常一整天躺在宿舍里不出去。她服用甘汞进行治疗,手哆嗦得拿不住水杯。她和汤姆一样属于成瘾体质,两人喝起咖啡来就跟没有明天似的,汤姆只要醒着就咖啡不断,萝丝比他差点,每天喝七杯咖啡。

埃德温娜决定:是时候让萝丝退学,给她介绍对象了。有很多年轻的绅士积极主动地陪萝丝参加晚会、看电影和兜风,但都是一锤子买卖,没有一个回头客。萝丝长得很漂亮,蓝灰色的眼睛和褐色的卷发尤为迷人,但她和汤姆一样容易紧张,在人前像只自卫的猫似的弓起身子,双肩向前靠拢,给人一种驼背的感觉;更要命的是,她紧张时像埃德温娜一样说起话来没完没了,有歇斯底里的征象。

一次次相亲失败之后,21岁的萝丝开始出现种种不正常的症状:她老是胃疼,认为是家人在饭菜里下毒;她半夜跑到汤姆的房里,对他说:“咱俩一起自杀吧!”;还有她令人费解的癖好,比如收集番茄汤罐头的标签。给她看病的医生认为,萝丝的癔症是性压抑的结果。胡说八道,埃德温娜回答,什么性不性的,我们都是用玫瑰花瓣制作而成的。也有医生建议萝丝应该有一份工作,毕竟如弗洛伊德所言,性和工作是精神正常的两大支柱。科尼利举双手赞同:他一直都在催促萝丝工作,虽说是出于收租的考虑。

萝丝在当地教堂的主日学校当老师。作为牧师的外孙女,她既有关系也有能力获得这份工作。有传言说,主管教堂事务的教区长有犹太血统,萝丝很可能也参与了流言的传播。当教区长当面质问她,并剥夺她教学的机会之后,萝丝哭着跑回了家。后来,萝丝又找了份在牙医诊所当秘书的工作,负责打字和清洗医疗器械。虽然很累,但是她很自豪。但这份工作她只干了几天就被辞退了。精神崩溃的她把自己反锁在诊所的洗手间里不肯出来,在里面嚎啕大哭,埃德温娜和两个儿子费了好大的劲才把她哄回家。

萝丝整天待在自己的卧室里,每天只是整理衣服,或者跟吉格斯玩。在这种情况下,汤姆本应对姐姐有所同情,但他并未意识到她患有精神病,以为她只是矫情作态罢了。他在日记里写道:“这个家跟闹鬼似的。萝丝又开始犯神经了,把自己想象成病人——说起话来就跟快断气了似的——穿着睡衣在屋里走来走去。”他趁父母外出,带一群文友到家里狂欢、酗酒并且大吵大闹。埃德温娜回家后发现萝丝的精神状况恶化,一问便知道了汤姆的所作所为。埃德温娜斥责儿子,并且不准他再带狐朋狗友在家里聚会。汤姆视之为萝丝的背叛,当他在楼梯上和萝丝擦肩而过时,咬着牙根说出了那句令他后悔一生的话:“我真看够了你那张丑陋的老脸!”萝丝的背沉了下去,她一言不发地僵在那里,无助地看着弟弟。汤姆飞奔下楼梯。

埃德温娜想方設法邀请体面的小伙子来家里相亲,但相亲会变成了她的舞台,从头到尾说啊说啊。萝丝按照母亲的要求穿着及踝的长裙,仿佛从上个世纪穿越过来的,坐在角落里一语不发。科尼利则更不体谅女儿,当萝丝告诉他有男性朋友要过来,希望他回卧室让出客厅时,他躺在长沙发上一动不动。萝丝表示抗议,他扇了她一巴掌。

萝丝的症状加重了。除了每晚睡前在门口放一桶冰水这样奇怪的仪式之外,她还在屋里走来走去、胡言乱语。医生警告说,萝丝有杀父的冲动,必须采取应对措施;其实医生也应该小心,因为萝丝在看病时包里藏着刀子。埃德温娜满含热泪把萝丝送到圣文森特疗养院的修女手里。从此之后,萝丝就江河日下了。家人每次去探望她时,都能听到她在过道里大喊大叫、拒绝见他们的抗议声。等到见了面,她就在屋里快速地踱来踱去,一根接一根地抽烟。修女们那基督徒的良心很快被消磨殆尽,通知埃德温娜一家她们放手不管了。

科尼利把萝丝转到了法明顿医院,她被诊断患有精神分裂症,并开始接受胰岛素休克疗法:通过大量注射胰岛素,降低血糖使病人昏迷,产生治疗效果。当汤姆和埃德温娜带着吉格斯去探视萝丝时,她显得很疲惫,交谈时一脸困惑,对什么问题都回答“是”,而且一直在抹眼泪,汤姆眼里也充满泪水。不过,看到吉格斯时,她非常开心,反复地说:“我没想到它还活着。”

但胰岛素治疗的效果不明显,反而产生了退化。医生的记录显示:“不肯工作。有迫害妄想症。语言没有连贯性。幻听。长期记忆为零。……”汤姆在日记中写道:“去疗养院看了萝丝——可怕!太可怕了!她不停地笑、说下流的话。”

汤姆尽量避免见萝丝。一家人把烂摊子甩给了埃德温娜。脑叶切断术在当时很流行,可以把人变得像牡蛎一样温顺。经过一段时间的纠结之后,埃德温娜签署了手术同意书。在这之后,汤姆和所有人都指责埃德温娜做出这一可怕的决定。的确,这是个错误的选择,但埃德温娜不应该承担全部的罪过。在当时,她是唯一一个还在做点什么的人。诚然,就连科尼利都反对做脑叶切断手术,但对于萝丝,他们基本持消极等待甚至旁观的态度。诚如汤姆在一首诗中所写的:“萝丝,头被切开/刀子插进脑子/我在这儿抽烟。”

手术后6个月,萝丝给汤姆写了一封信,很明显她的语言能力受到了损害:最亲爱的弟弟:

医生把你的信写给了我。我很开心。上次你来看我时长得很难看。你看上去想杀人。我正在努力不死,尽一切努力活着。我感觉很糟糕,快失去意识了。我一想起你那温柔的、困倦的身体和面孔就感到很大的宽慰。……所有我们认识的人都在死去。如果我们一定要死去的话,我想把咱俩的骨灰混在一起。

……如果我死了,你要知道我每天24小时都在想你……我想吃黑咖啡冰淇淋和巧克力棒,给我寄张你的照片。

爱你的姐姐,萝丝

又及:给我寄一块钱买冰淇淋。

翻身的咸鱼

32岁的汤姆仍在啃老,就连脐带都没割断:偶尔去趟外地排演戏剧,埃德温娜也不忘用电话遥控他,最终烦得他让一个女演员代接电话,就说他不在。得知汤姆不在之后,埃德温娜又唠叨了几句让女演员转达。后者当着所有人的面喊道:“你妈让你别忘了换裤衩!”

为了生活,汤姆打了很多零工:在酒吧当侍者(因拒绝平摊小费和老板娘打起来),开电梯(忘记关门,差点有人摔进电梯井里),卖鞋,当引座员(被急着看电影的老太婆扇了一巴掌),在保龄球馆摆瓶子(躲球不及时被砸坏了膝盖),推销杂志,在书店包装书(干了一天被辞退),电报接线员,在饭店刷盘子(一周后被开除)……他什么也干不长。爸爸不给钱买衣服,他的毛衣上都是破洞,裤子的屁股部位磨得闪闪发光。不过他本来也邋里邋遢。

但汤姆每天都写作,雷打不动。他曾说过:“天才就是无限膨胀的自我外加超凡的自控力。”在经历了一系列写作失败之后,终于咸鱼大翻身,他的戏剧《绅士拜访者》大获成功。过去,他连条裤子都买不起;现在,他每周收入1000美元。他把《绅士拜访者》版税的一半都给了埃德温娜。“我终于获得自由了,”她开心地说,“这个家几十年来都笼罩在科尼利的狂怒中,现在终于安静下来了。”她再也不用理会科尼利不给生活费的威胁了。

在夫妻的战斗中,科尼利以失败者的身份退场,他搬出了家门,在外地的旅馆租了个房间,跟一个寡妇同居在一起。他和汤姆仍旧彼此仇视,在汤姆成名之后,通过汤姆的经纪人警告他:“如果他再写我家的事(指他那边亲戚的事),我就让他吃不了兜着走。”对采访他的记者,他仍然称汤姆是个“只会摇笔杆子的废物”。

离家12年后,科尼利在酒精中葬送了自己。埃德温娜没参加葬礼,汤姆和达肯去了,还都掉了眼泪。和D.H.劳伦斯一样,汤姆对父亲的仇恨最终让位给单边的和解与同情:成功毕竟会让人变得大度起来。葬礼结束后,汤姆垫着墓碑给粉丝们签字,签的是笔名:田纳西·威廉斯。

无脚鸟与蓝玫瑰

日后,《绅士拜访者》以其另一个名称闻名于世——《玻璃动物园》,而威廉斯作为美国三大戏剧家之一,更为人熟知的作品是《欲望号街车》和《热铁皮屋顶上的猫》。即使没看过费雯·丽版的《欲望号街车》,中国人也熟知威廉斯的一个比喻。当阿飞在《阿飞正传》里说“我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的……”时,他是听威廉斯说的。那是威廉斯在《漂泊者》中的自我描述:“有一种鸟没有脚,所以不能落在任何地方,只能一辈子在天上飞……它们展开翅膀,在风中睡觉,一辈子只落地一次,那就是它死的时候。”

威廉斯成名后一直处在四海漂泊的状态,所以朋友们称他是“鸟”。他有太多理由把过去埋葬:“当过去越长越大,未来就会越长越小。”但过去却缠着他不放。《玻璃动物园》结尾的独白预言了他成功后的生活:

从那以后,我开始周游世界。一座座城市从我身边飘过,就像是枯了的叶子,那种颜色明亮、从树枝上刮落的叶子。我很想停下来休息,但有种东西一直在追着我跑,它总是出其不意地把我攫住:可能是一段熟悉的音乐;可能是一小块透明的玻璃……刹那间,仿佛有人把手放在了我的肩上,我转过头来,看到了姐姐的眼睛。啊,劳拉,劳拉,我努力想忘记你,但我的意志忠于你而背叛了我。于是我赶紧伸手去掏根香烟,或者急匆匆穿过街道,或者去看一场电影,或者喝点小酒,或者跟身边的陌生人搭讪——做任何能帮我忘记你的事情。

劳拉是萝丝在《玻璃动物园》中的化名,劳拉暗恋的男孩子称她是“蓝玫瑰”——蓝色的/忧伤的萝丝。在威廉斯那椭圆形的世界中,有两个焦点:写作和姐姐。写作成了他赎罪的手段,萝丝通过弟弟笔下的一个个艺术形象获得了永生:《玻璃动物园》中的劳拉,《欲望号街车》里的布兰奇,《夏日烟云》中的阿尔玛,还有《去夏突至》里的凯瑟琳,每个脆弱的女主人公身上都有萝丝的影子。

有了财产的保证,威廉斯把姐姐转到了一家豪华疗养院,并且安排工作人员每周都更换一次室内的花束。萝丝跟威廉斯送她的鹦鹉一起生活。他经常去探望萝丝,回来给埃德温娜写信说:“萝丝对周围的事很感兴趣,胃口很好,还长胖了……她甚至重新学会了抽烟,不过平时不抽,只在我带她出来时抽烟,因为她说你会不高兴的……”

萝丝喜欢和汤姆一起去买衣服、到教堂唱圣歌,汤姆还陪她跳舞。萝丝最爱乘豪华轿车兜风,而且一路总是把手伸出车窗向行人挥手致意。她行走在人群中时,仿佛脚下有皇家的地毯,周围全是她的臣民,餐馆的侍者对待她也像伺候皇室一样。当威廉斯提议要带她去伦敦见英国女王时,她回答:“我就是英国女王。”

当某位女性朋友称萝丝“只是一具躯体”时,威廉斯气愤地回应:“她和你我一样都有灵魂。你如果仔细观察,就能发现她脸上那痛苦的表情,尤其是当她最亲最爱的弟弟来看她的时候,她知道自己住在精神病院这个蛇窝里,知道自己是個疯子。你怎么能说她‘只是一具躯体?疯狂不会抹杀人格,它只是意味着人格与现实脱节了。我觉得疯子的内心世界比我们的要精彩得多。”回到几十年前,当萝丝刚开始精神失常时,听到威廉斯和朋友在嘲笑他们都认识的一个傻子,她的表情变得阴郁、凝重,她打断他们:“不要嘲笑神经错乱的人,疯了比死了还要痛苦。”

威廉斯去世5年后,他的遗嘱执行人把萝丝迁到纽约的另一家疗养院。她在那儿活到86岁,住着唯一一个豪华套间,每年开销30万美元。不过,比起威廉斯留给她的500万美元,以及每年100万以上的版税收入,这只是小钱而已。

威廉斯的朋友们也经常来探望萝丝,带她去曼哈顿购物或者去看音乐剧。萝丝卧室内的墙上挂着很多幅皇室的画像,她以为那些都是她的祖先。当然,其中还有威廉斯的肖像。她脖子上挂着卡特总统授给弟弟的自由勋章,还经常跟人说她计划回老家探望威廉斯。当别人夸奖她的衣服和首饰很漂亮时,她总是自豪地回答:“这是爸爸送给我的。”她很少、几乎从不提埃德温娜。大概,在她的心目中,母亲仍旧骑着扫帚在天上飞来飞去吧。