夜珠坪隧道富水段涌水原因及防治方案

张 浩, 崔永杰

(陕西省交通建设集团公司, 陕西 西安 710075)

随着隧道设计水平、施工技术和机械设备的不断提高和更新,越多的长大深埋越岭隧道修建在重峦叠嶂、交通落后的西部地区,涌水是隧道修建过程中的主要病害之一[1-2],严重影响隧道施工及运营安全.隧道涌水对软弱结构面和破碎层浸泡、软化,使其强度降低,同时带走软弱面胶结物质,使岩体稳定性迅速降低,导致隧道塌方和衬砌开裂可能性急剧增大[3-4].因此,结合隧道具体地层结构条件,准确分析涌水原因和机制,从而制定适宜的防治措施是隧道施工过程中必须要面对和解决的问题[5-6].

1 工程地质条件对隧道涌水的影响

1.1 工程概况

夜珠坪隧道进口位于乾佑河东岸,出口位于磨沟峡裙岭沟,为一分离式越岭长隧道.隧道右线起讫桩号为(K0+656)~(K2+982),长度2 326 m.右线进口设计高程745 m,出口设计高程792 m,最大埋深526 m.截至2017年1月13日,剩余工程左洞833 m,右洞790 m,隧道纵坡坡率左洞为2.09%,右洞为2.05%.涌水段位于隧道出口段,为倒坡施工.

1.2 地形地貌

隧道穿越山体属构造侵蚀与流水切割中山地貌,为石质中山,基岩出露,地形陡峻,隧道穿越段海拔高程1 292 m,地形起伏大,最大相对高差562 m.隧道进口位于乾佑河东岸残坡积物坡面上,洞口高出河床约30 m,洞口与坡面近于垂直,坡度42°,洞口左侧为一短促冲沟,沟口为堆积残坡积层.隧道出口位于东坪河北岸晒裙岭沟谷西岸,地形较陡,基岩出露,洞口与坡面近于垂直,自然边坡较稳定,坡形呈阶梯状,洞口坡角35°,洞口高出河床10~15 m.出水点投影上部为山体斜坡地带,坡度40°~50°,位于冲沟沟头位置,根据现场调查,冲沟内及附近地表无水体分布,也没有大面积的汇水区,因此,出水与山体上部地表水无直接关系.

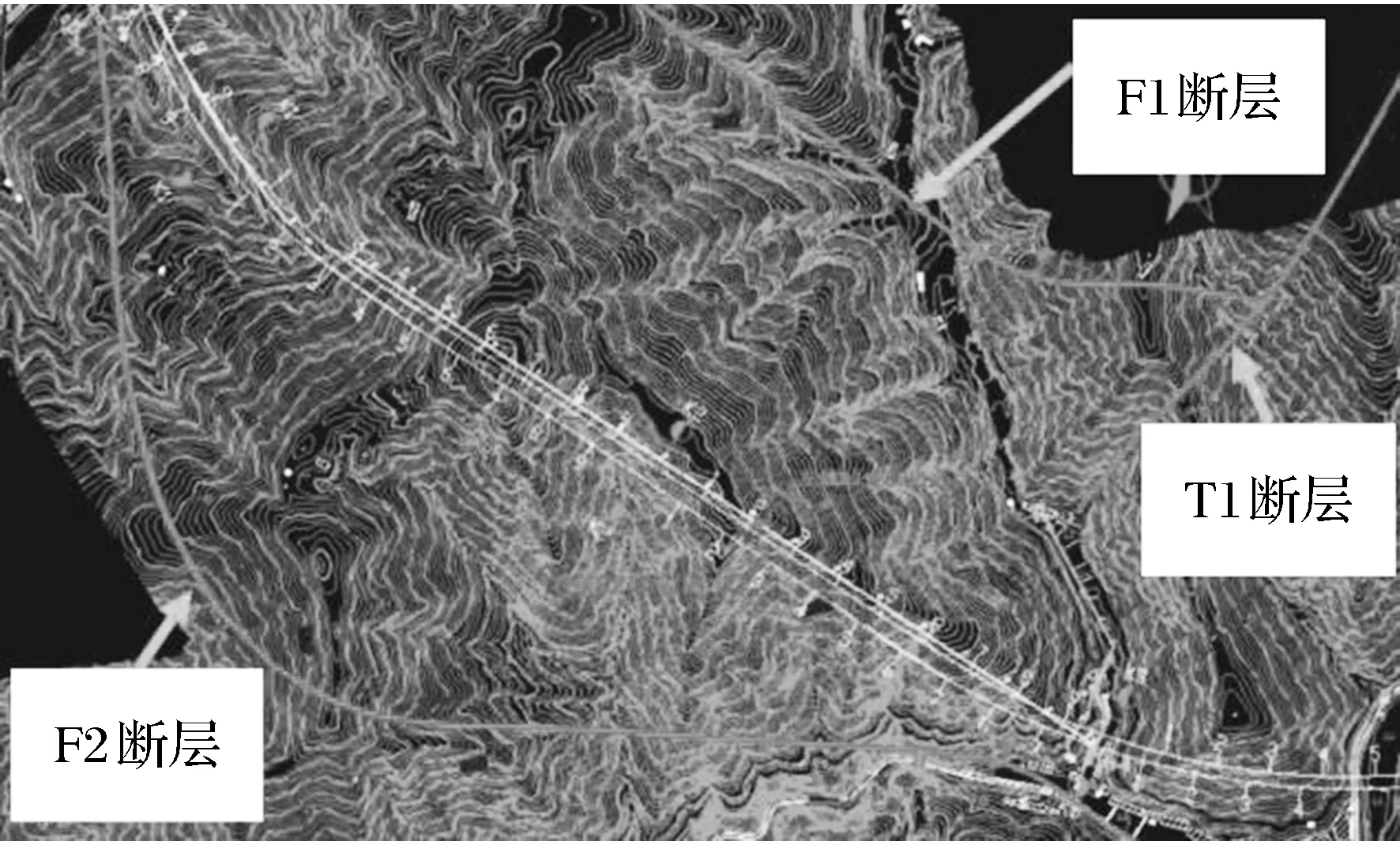

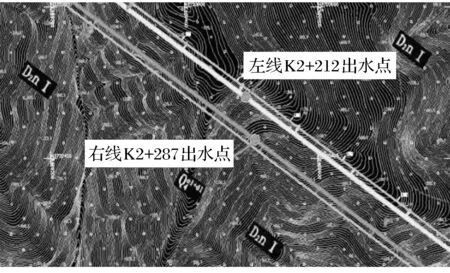

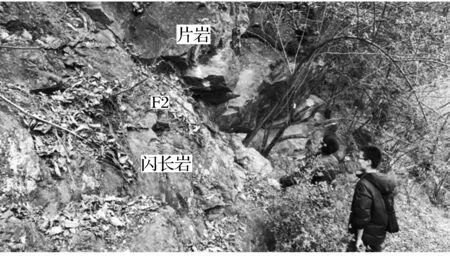

1.3 地质构造断层带

根据野外地质调查,结合浅层地震剖线成果和现有地质资料分析,夜珠坪隧道及其周邻处于山阳-凤镇断裂带内,隧址区主要涉及F1、F2断层带及后期平移断层T1,如图1所示.F1断层,断层带宽度大于50 m,带内由多个次级断裂面和碎裂岩、角砾构成,可见明显的揉皱现象.F1断层在夜珠坪远离隧道数百米,对隧道无影响.F2断层在线路(K0+596)~(K0+785)夜珠坪隧道段与左线距离小于114 m,右线距离87 m,后期小断层T1破碎较明显,且距线路很近,如图2所示.断层在此总体表现为逆冲推覆性质.F2断裂西断裂带较宽,主要由3条北北西-北西向的次级断裂组成,带内变形集中于几个明显的次级断裂面附近,碎裂现象不发育.其东,F2呈明显的舒缓波状起伏状向北西西向延伸,断面也总体向北呈舒缓波状北倾(NE40°,∠33°).F1断层和F2断层均为区域大断裂,且距离较近,中间存在许多小的构造、断层.坚硬、半坚硬岩体在地质构造作用下产生大量构造裂隙,为地下水的储存和运移创造了良好的条件.断裂发生时,岩层或岩体沿着破裂面产生错动,同时产生断裂破碎带及其有关的裂隙发育带,从而形成了蓄水空间.侵入体的侵入造成围岩变形,产生裂隙或使原有裂隙空间加大.岩脉在侵入冷凝过程中受后期地质构造运动的影响,其本身及其两侧的围岩产生了大量的原生和次生裂隙,为地下水的赋存、流通提供了有利条件,如图3和图4所示.

图1 断层位置图Fig.1 Fault zone diagram

图2 工程地质平面图Fig.2 Plane map of engineering geology

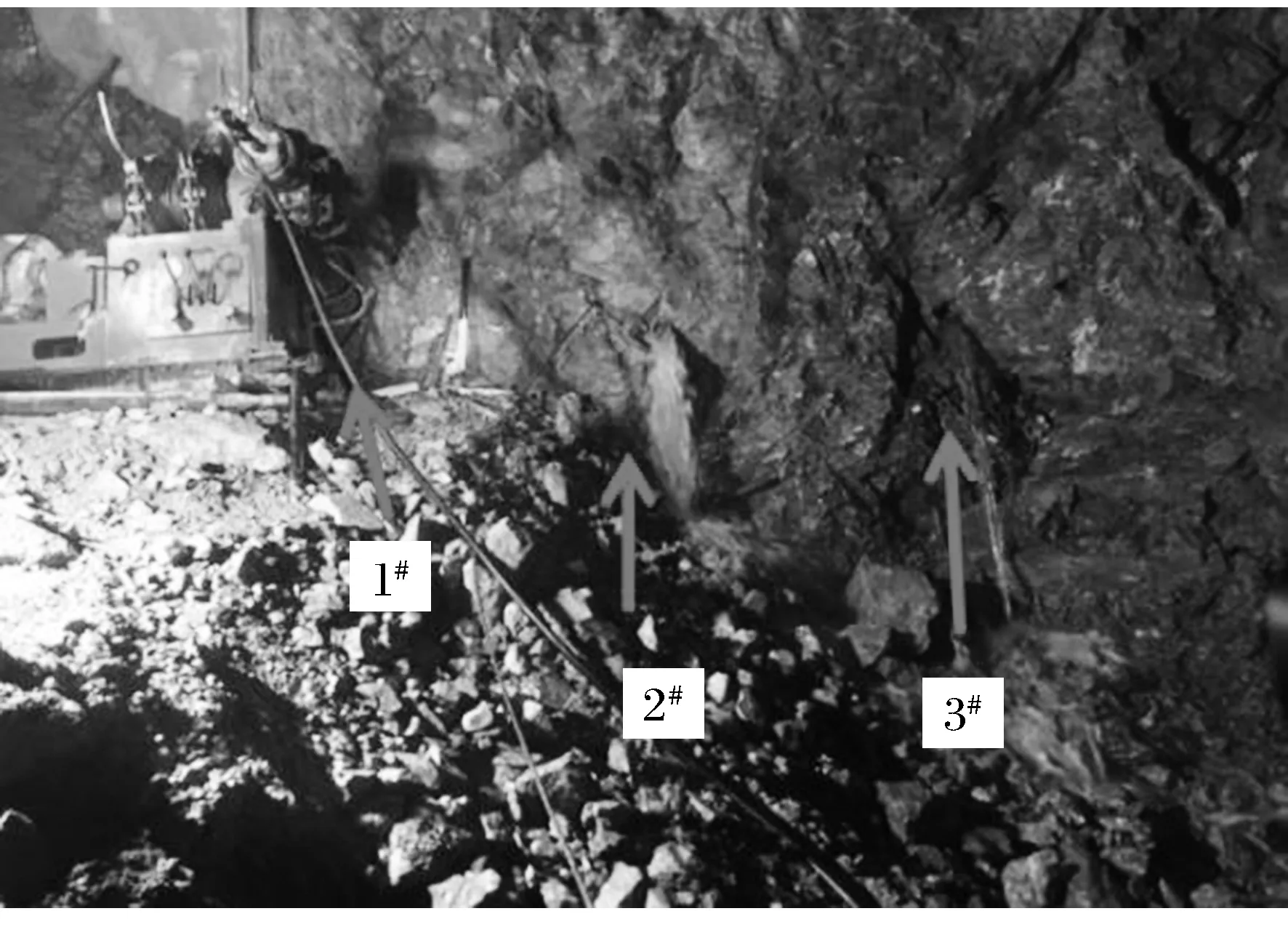

图3 断层出露位置Fig.3 Fault exposure location

图4 断层破碎带Fig.4 Fault fracture zone

2 隧道涌水情况

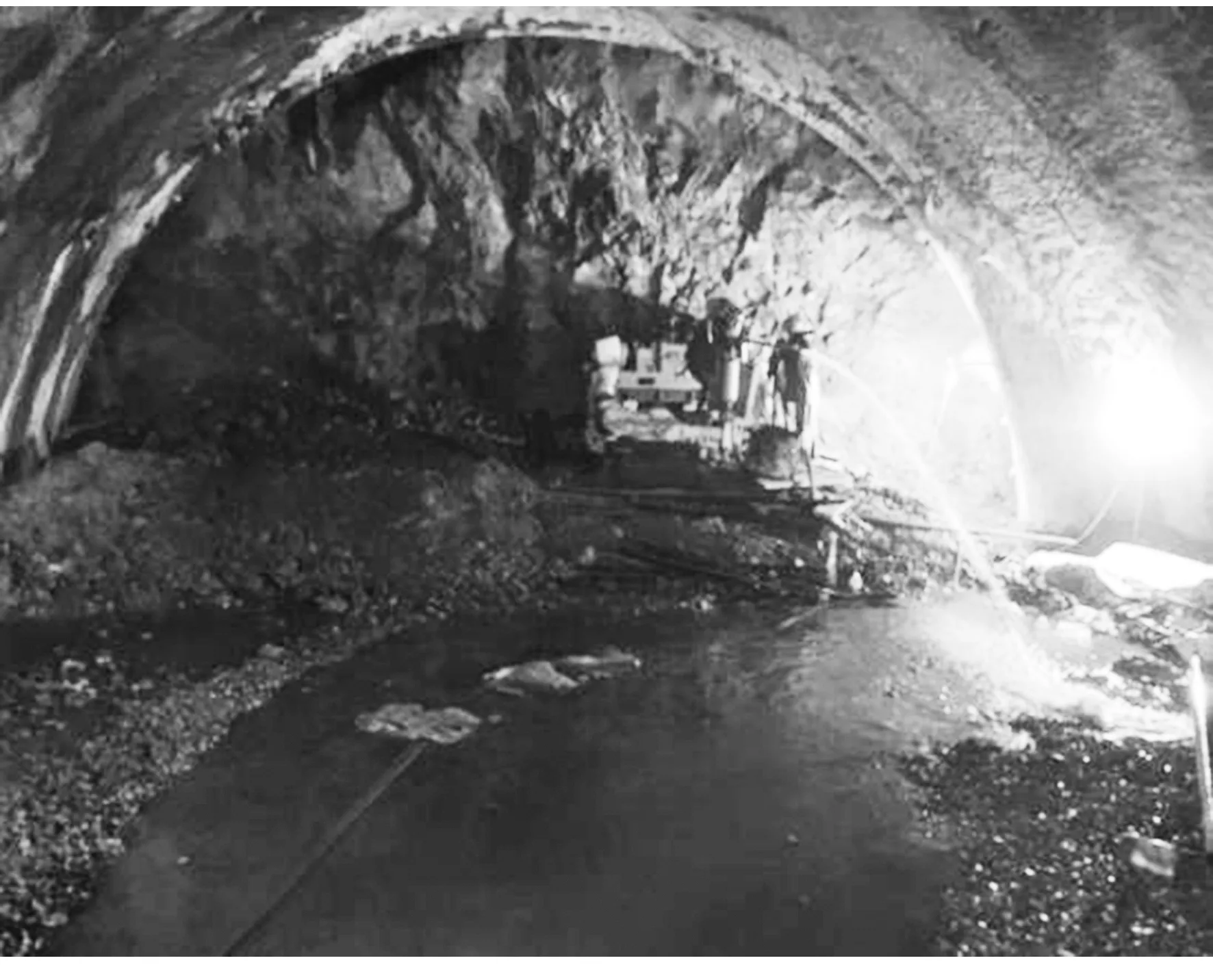

1月13日,夜珠坪隧道右线出口K2+287掌子面设计为Ⅲ级围岩,根据超前地质预报,岩体为中薄层灰岩夹杂砂岩,节理裂隙发育,岩体较易破碎,渗水较大,易坍塌、掉块,整体稳定性差.将(K2+305)~(K2+285)按Ⅳ级围岩深埋衬砌支护施工.早4时掘进工班进行钻眼掘进作业时,突然出现2个孔眼涌出水,水质清澈,分布于右侧拱脚及拱腰位置.7时爆破开挖后,右侧拱腰及右拱顶,有大量水流出,早上8∶50出水量加大,并伴随坍塌、掉块,如图5所示.2月18日至3月3日出水量增大约240 m3·h-1,3月3日至3月7日又明显加大约320 m3·h-1,3月8日至今水量减小,约200 m3·h-1.日最大涌水量达到8 000 m3,经长时间排放衰减不明显,补给源充足.该处以裂隙水为主,排泄流速快,隧道埋深500 m,静水水压高.岩性以板岩为主,岩质较软,岩层较为破碎,地层整体性差,裂隙发育.岩层破碎的特点给注浆堵水施工带来了很大的困难,同时也带来较大的施工风险,如图6所示.

图5 掌子面涌水照片Fig.5 Picture of water gushing from the tunnel face

图6 初支涌水段落积水照片

3 超前探孔和地质预报

3.1 采取临时措施

因临近春节,为保证隧道右洞施工安全,防止安全事故发生,对掌子面暂停施工,采取延长排水时间、分级抽水的措施加强排水.掌子面设3台水泵,每台抽水量60 m3·h-1;仰拱设1台水泵,抽水量40 m3·h-1,将水集中抽至K2+460集水池中,集水池设2台抽水量100 m3·h-1水泵,将水排出洞外河道内,经计算涌水量为180 m3·h-1.同时,采取超前地质预报,探明掌子面前方地质状况,同时采取超前探孔释放地下水,并采取物探对掌子面前方进行综合情况探测.施工应对掌子面前方围岩进行加固后再进行开挖,并加强结构设计和防排水措施.

3.2 掌子面探孔

现场人员通过对钻机自行记录的钻进速度、推进力、转速、扭矩、送水量、送水压力、打击能等数据,以及对全程监控资料的综合分析,根据围岩倾角等情况对结果进行修正,得出该段钻探结果,如图7所示.

图7 右洞1#、2#、3#钻孔Fig.7 Drilling 1#, 2#, 3# in right hole

(1) 1#孔钻进速度基本平稳, 约为0.2 m·min-1. 0~2.3 m岩石破碎不完整, 2.3~6.5 m岩石破碎, 7.8 m处出水, 7.8~10.8 m孔内水量增大, 10.8~13.8 m岩石不完整、水量增大, 13.8~20.6 m岩石破碎, 水压增大涌水将风枪推出钻孔, 无法钻进, 水压力2.0 MPa, 如图8所示.

图8 右洞1#钻孔水柱Fig.8 water column from drilling 1# in right hole

(2) 2#孔钻进速度较慢, 为0.3 m·min-1.0~2.5 m岩石较破碎, 2.5~5 m孔内无水, 7.4 m处出水, 7.4~8.9 m地层破碎, 8.9~14.3 m孔内水量增大、钻孔易进尺, 14.3~30.5 m岩石破碎不完整、水压增大无法钻进, 水压力2.2 MPa.

(3) 3#孔开孔位置掌子面左侧,水平距离距中线60 cm,高于上半断面底3.5 m.钻进速度为0.25 m·min-1.钻孔0~7.5 m岩体破碎,为爆破影响区,钻进速度稳定,7.5 m孔内出水,7.5~11.2 m岩石不完整,15.7 m孔内水量增大,15.7~26.1 m岩石破碎、出水量逐渐加大,26.1~29.2 m岩石破碎不完整、出水量急剧加大,呈喷射状涌出,29.2~31.3 m岩石破碎有掉块,31.3~40 m岩石破碎、水量增大,40.3 m岩石不完整、水压增大更换钻杆后使钻杆无法顶入钻孔终止.钻探结果表明该段围岩完整性差,出水量随钻进深度逐步增大,瞬时水压力最大达8.5 MPa,平均水压力为2.0 MPa,建议该段做好施工排水,且增加围岩支护参数再进行施工.

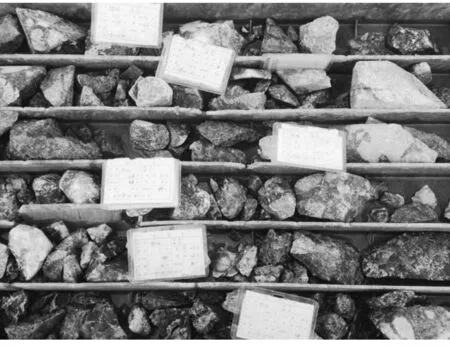

本次钻探结束后,右洞地层岩性为闪长岩,风化程度低,岩芯呈碎块状,较为破碎,如图9所示.钻探孔内流水呈喷涌状,且钻探过程中水流量呈增大趋势,未见衰减,推断前方补给水源充足,涌水无减小趋势.根据钻孔前后水流射程可以看出,其具有基岩裂隙水的特征.

图9 右洞钻孔芯样Fig.9 Drilling core sample of right hole

3.3 超前地质预报

本次地质预报的主要目的:①探测隧道前方围岩的完整情况;②确定隧道前方是否存在断层破碎带、软弱层、富水带及洞穴等不良地质体,且确定其不良地质体的位置和规模;③为隧道安全掘进提出建议.

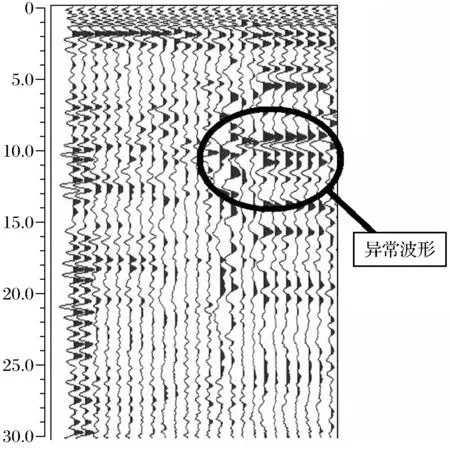

掌子面里程桩号为K2+286,岩性为碳酸盐化蚀变构造岩,节理裂隙发育,岩体较破碎,块状或碎块状构造,淋水后易坍塌、掉块,整体稳定性差.本次雷达预报探测范围(K2+286)~(K2+256),从图10中可以看出,掌子面前方10~15 m区段内,电磁波的反射信号异常,衰减较快,频率为不均匀中、低频,同相轴连续性较差,幅值偏强,初步判断该段围岩与掌子面围岩特征相比较差,岩体破碎,基岩裂隙水发育,有坍塌的可能性.

图10 雷达线测剖面图Fig.10 Radar line profile mapping

建议可采取加深炮孔的方法谨慎掘进,单循环进尺1.5 m,可在掌子面布2~3个4.5 m的加深炮孔,以保证施工人员的安全,加强监控量测工作.(K2+286)~(K2+256)围岩按照Ⅴ级围岩支护参数进行施工,同时加强掌子面和下导的排水.

4 注浆堵水方案设计

4.1 总体设计方案

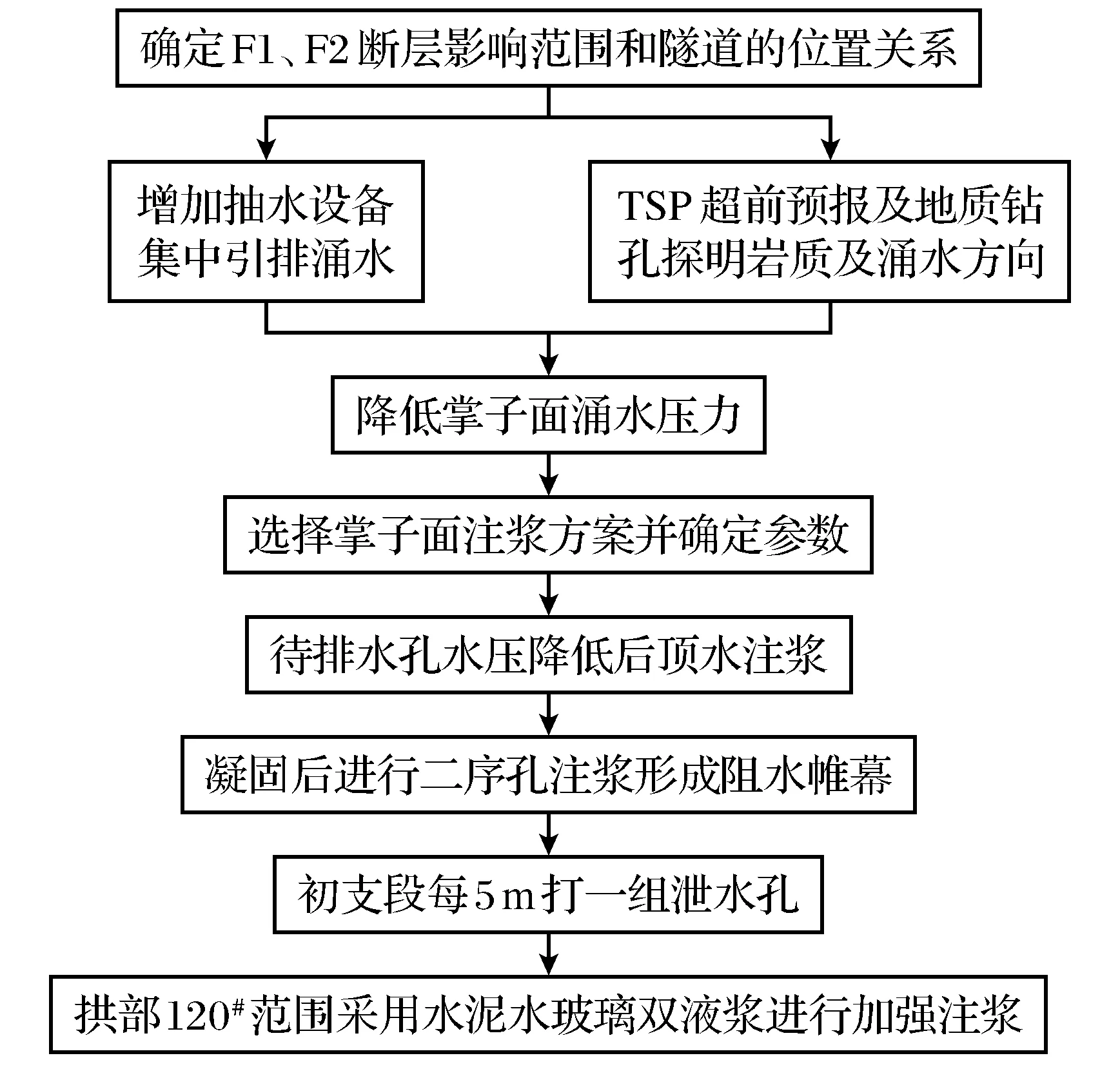

根据涌水段地质地层、工程环境及出水状况,采取“以堵为主、限量排放、堵排结合、排水降压”的原则进行方案设计.通过超前断面注浆,达到充填围岩裂隙、封堵裂隙水,提高围岩整体性,保证开挖施工安全.总体方案设计具体见图11所示.

图11 总体设计方案流程图Fig.11 Overall design program flow chart

4.2 施工设计方案

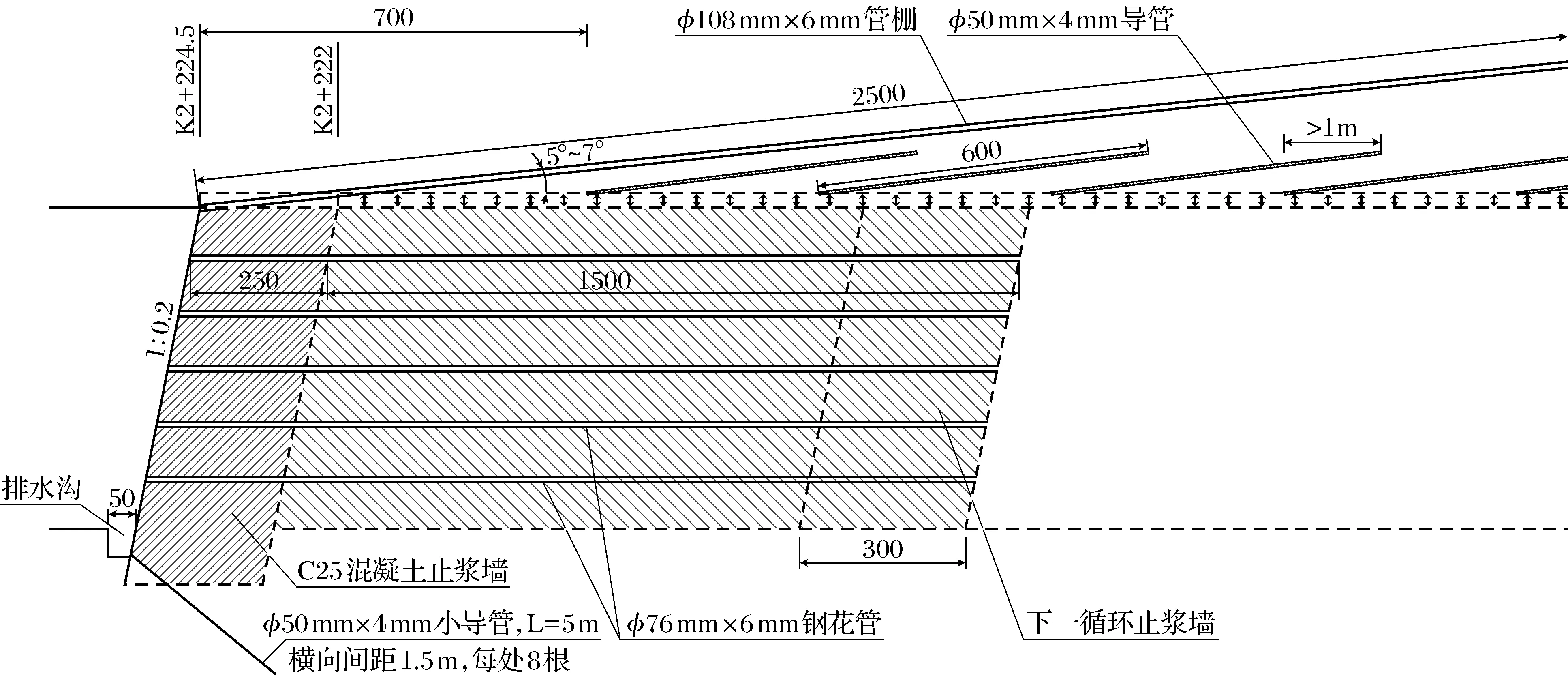

(1) 在K2+278掌子面左侧临时布设防水板,将出水引排至左侧拱腰以下,集中排放,采用30 m长φ108 mm×6 mm管棚施作周边帷幕注浆.

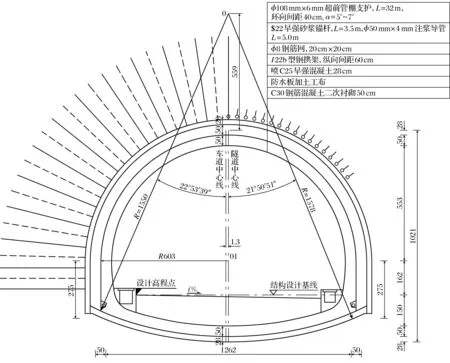

(2) 将(K2+286)~(K2+276)段围岩支护参数调整为双层φ8 mm钢筋网片,型钢规格I22b,拱架间距60 cm;二衬厚度50 cm,主钢筋φ25 mm.锁脚采用长5 m、φ50 mm×4 mm注浆导管,系统锚杆调整为长5 m、φ50 mm×4 mm环向注浆小导管,如图12.

(3)φ108 mm×6 mm管棚末端1 m范围不留孔眼,φ50 mm×4 mm注浆小导管末端0.5 m范围不留孔眼,其余管身打设φ10 mm孔眼,15 cm×15 cm梅花形布设.所有注浆管均须设置止浆阀,如图13所示.

(4) 其中拱部120°范围采用水泥水玻璃(水泥与水玻璃质量比为1∶1)双液浆,其他部位采用水泥浆(水泥与水的质量为1∶1),注浆顺序自上而下.所有环向注浆段落,注浆完成后必须在左右拱腰位置沿隧道纵向每5 m对称打φ100 mm泄水孔,孔深不小于6 m,孔眼内填塞麻絮.孔眼处布设半断面φ300 mm HDPE管,紧贴喷射砼表面,将水引入纵向排水管.

图12 右洞涌水段衬砌结构(单位: cm)Fig.12 Lining structure of water gushing section of right hole(Unit: cm)

图13 超前管棚和导管设计图(单位: cm)Fig.13 Design drawings of advanced pipe shed and pipe(Unit: cm)

(5) 下半断面开挖后,若仰拱下基岩饱和抗压强度在25~30 MPa,则仰拱不加钢筋;若暴露基岩饱和抗压强度在40 MPa以上,则取消仰拱.

(6) 结合隧道出水量重新建立综合排水系统,对出水段落要加密排水半管,横向排水管要采用双管,并加大两侧纵向排水管直径和中心排水沟结构尺寸,如图14所示,将两侧纵向排水管检查井间距由原设计50 m调整为30 m,确保排水顺畅.

图14 涌水段防排水设计图(单位: cm)Fig.14 Waterproof and drainage design drawing of water gushing section(Unit: cm)

5 帷幕注浆前后数值模拟对比

截取K2+278掌子面涌水最大的断层破碎带断面作为研究对象,分析隧道在帷幕注浆前后岩体的渗流情况和受力情况.建模考虑隧道开挖和渗流场的影响范围,数值模拟计算均采用摩尔-库伦强度理论[7].各单元类型的参数根据工程勘察的物理参数给出.

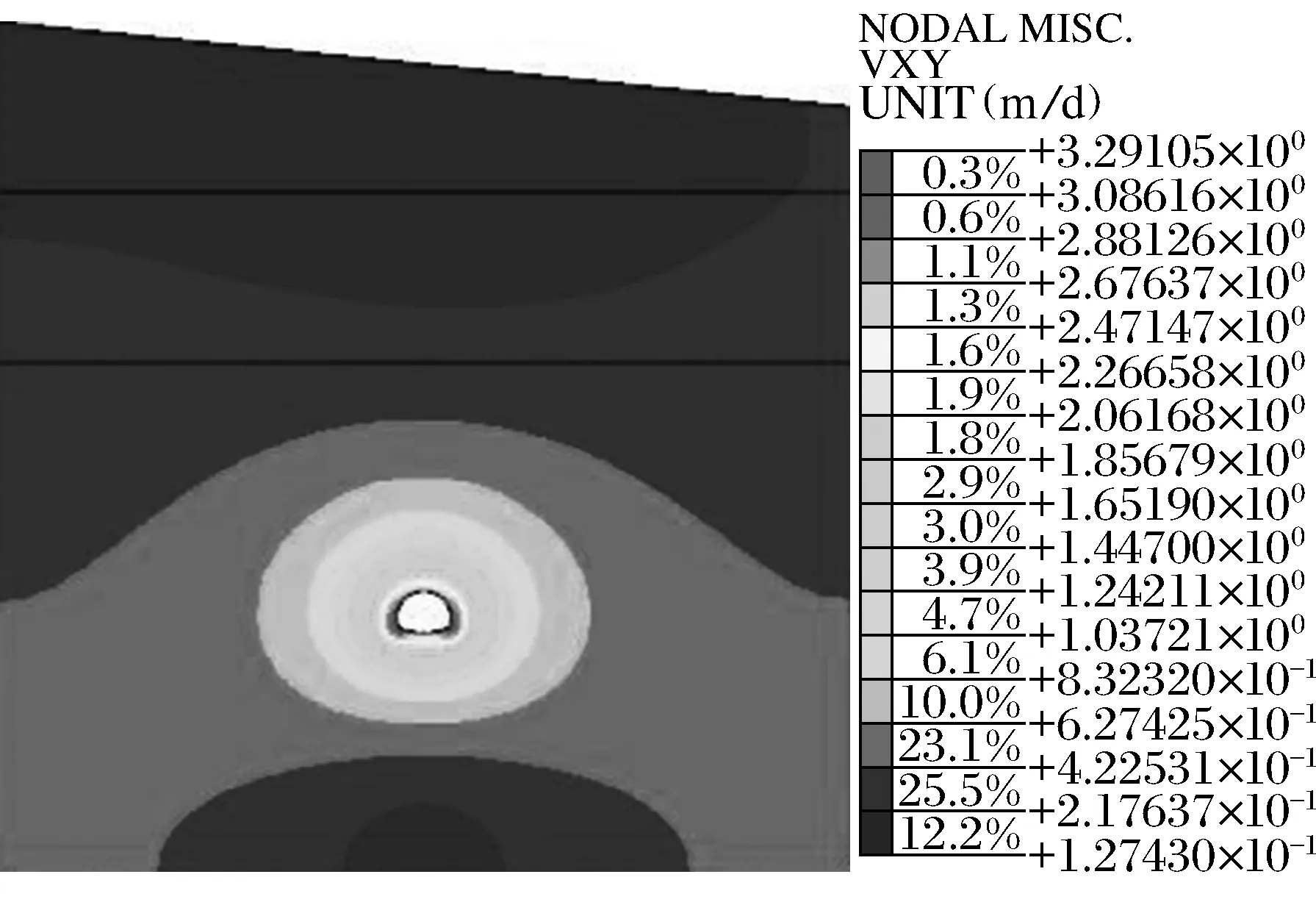

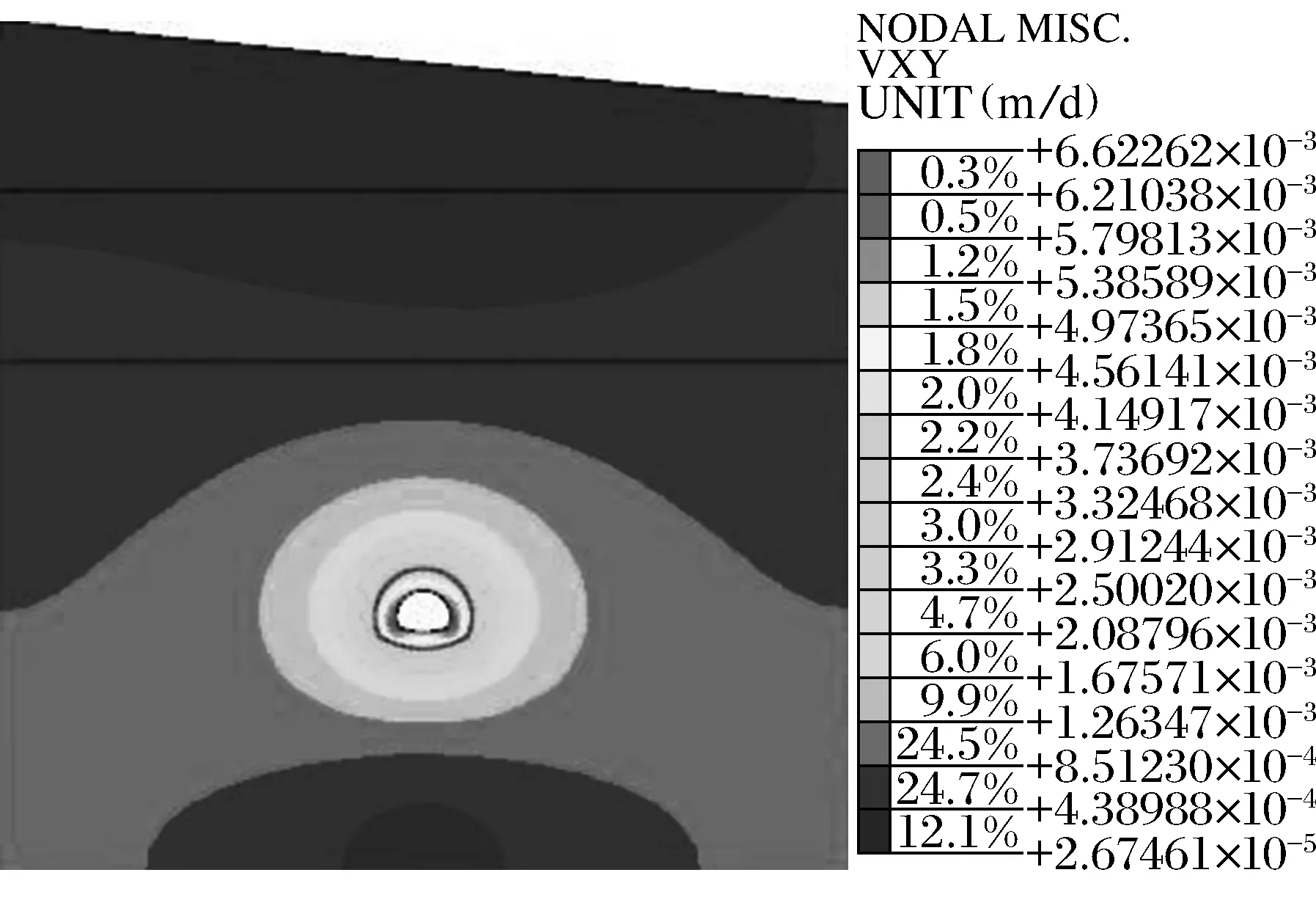

图15和图16分别为开挖后和管棚注浆后隧道周边围岩渗水流速等值云图,开挖后的最大流速为3.25 m·d-1,发生在隧道左边墙至左拱角处,注浆后的最大流速降为0.006 2 m·d-1.隧道注浆后与注浆前相比渗流场影响范围大大减小,注浆加固圈承担了衬砌背后的水压力,隧道在开挖后和注浆后的渗水流速减小了3个数量级,尤其隧道周边围岩的渗水流速发生了质的改善,注浆效果明显,隧道发生大范围涌水的概率急剧减小,说明注浆对涌水的预防和治理起到极其重要的作用.

图15 隧道开挖后的流速等值云图

图16 隧道注浆后的流速等值云图Fig.16 Velocity contour map of tunnel grouting

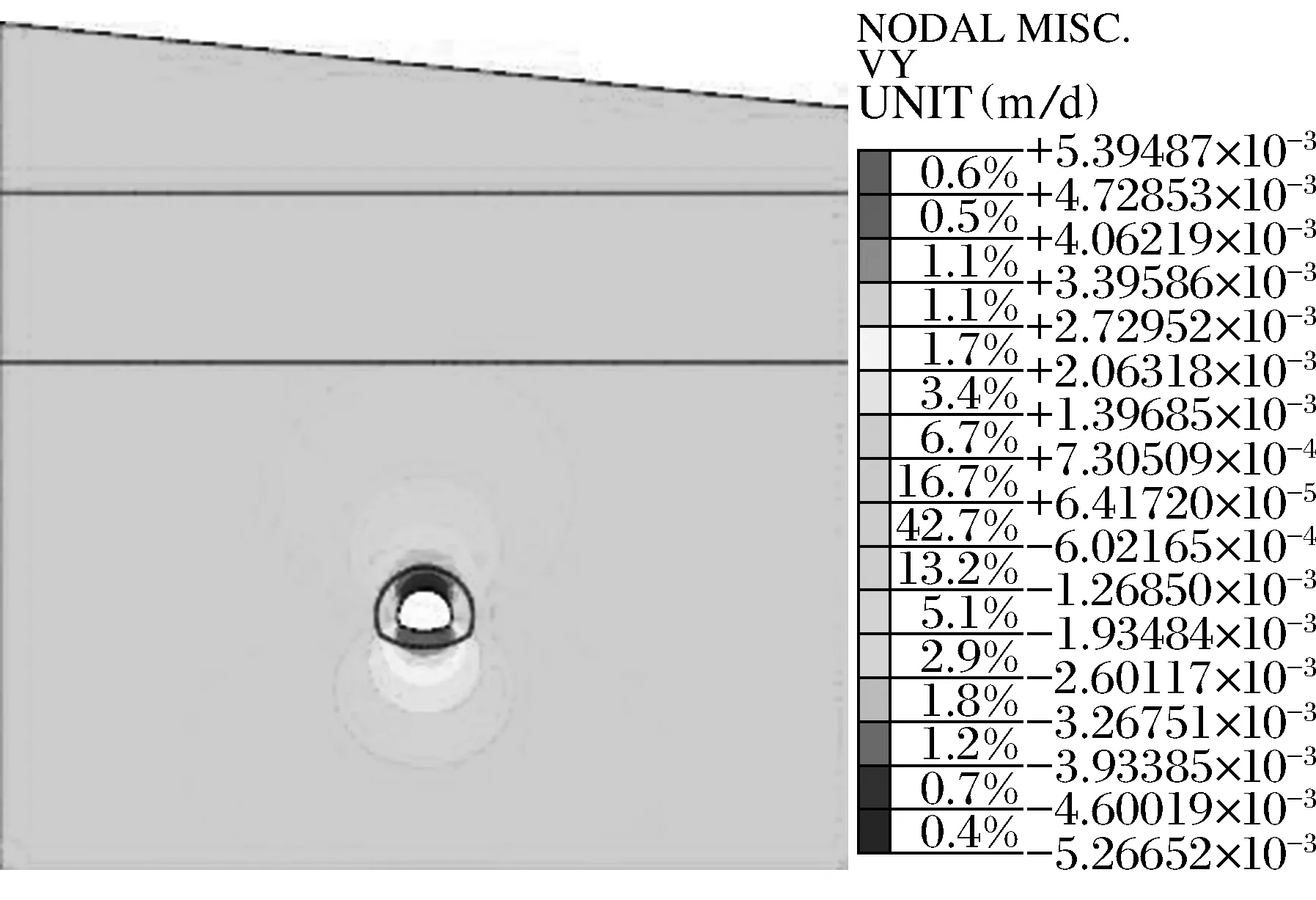

图17和图18分别为隧道开挖后和注浆后竖直方向围岩渗水流速等值云图,开挖后Y方向的最大流速为2.7 m·d-1,注浆后Y方向上的最大流速降为0.005 4 m·d-1.

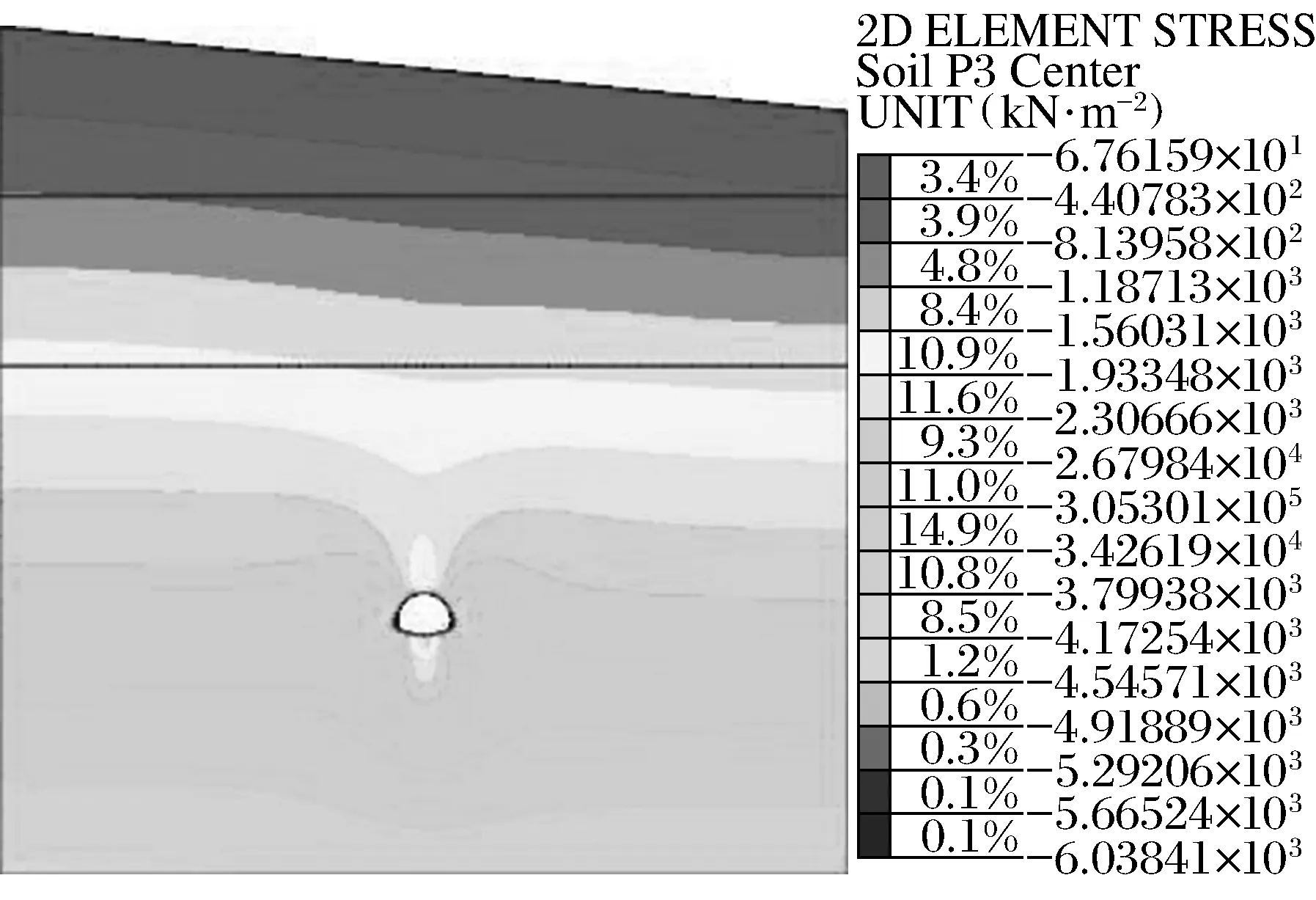

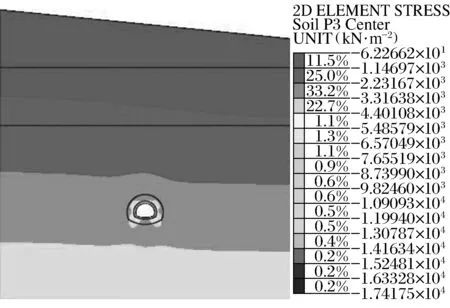

图19和图20分别是隧道开挖后和注浆支护后的应力云图,对于洞周表层围岩而言,径向的最小主应力在隧道开挖时最小,注浆和初期支护后明显增大.切向最大主应力相反,毛洞开挖时最大,注浆后减小,支护后的应力最小.

图17 隧道开挖后Y向流速的等值云图

图18 隧道注浆后Y向流速的等值云图

图19 隧道开挖后主应力等值云图

图20 隧道注浆后主应力等值云图

6 质量安全保证措施

(1) 通过导管进行注浆对初支和围岩之间的裂隙进行封闭,浇筑过程确保浇筑的密闭性及密实度[8].前进式分段注浆工艺,即钻孔一段,注浆一段,再清孔钻一段,交替方式逐段推进,直到设计深度.注浆钻孔原则每次钻深5~10 m后安设注浆堵头进行注浆施工,注浆长度宜控制在0.7~2.5 m范围内.施工中根据地质情况及出水量适当调整钻注分段长[9].

(2) 注浆之前,用0.75倍的设计注浆压力进行压水试验,检查管路系统有无渗漏水现象,同时可确定孔周围岩的吸浆量、初始浆液浓度、胶凝时间,测定注浆压力损失,将岩层裂隙内的充填物挤压至注浆范围[10].

(3) 单孔注浆标准:单孔注浆量不大于1.5 m3·m-1,当注浆量大于设计量的1.25倍时,压力未见提高,采取间歇注浆,或者通过在浆液内加速凝剂等工艺,使注浆压力达到设计终压.注浆压力达到设计压力,并维持10 min以上,可结束注浆,终压定为5.0~6.0 MPa.单孔涌水量<2 L·m-1·min-1.

(4) 施工过程中,当压力急剧上升时,先暂停注浆,找出原因再进行处理.若是管路堵塞引起,故障清除后,继续注浆,如管路未堵塞,注浆即可.

(5) 做好防排水准备和抢险准备工作,以防止施工中大量涌水形成危害.

(6) 施工作业人员在拆除管路和操作注浆泵过程中要佩戴防护眼镜,防止浆液溅入眼睛.

(7) 在扫孔过程中,人员撤离到安全地带,防止由孔口吹出土石块伤人.

(8) 每一孔注浆完成后,先泄压,再拆管,防止注浆管内高压伤人.

(9) 富水段潜在拱顶下沉、周边收敛和仰拱隆起要比非涌水段大,因此,要加强掌子面至洞内10 m范围的内的加固,注浆期间洞内要加强监测.

(10) 注意观察初支喷射混凝土、注浆小导管、钢拱架的状态.

7 结 论

(1) 夜珠坪隧道位于F1断层和F2断层之间,尤其K2+287涌水点位于F2断层和T1断层的交点位置,在断层地质构造作用下产生大量构造裂隙,为地下水的储存和运移创造了良好的条件,从而形成了富水空间,这是隧道发生涌水的主要原因.

(2) 通过对掌子面进行深孔钻探,探测掌子面前方是否存在水囊及水压的大小.实施深部引流泄压,缓解水压对初支和浅部围岩的影响,分析钻探芯样的岩性和完整性,结合超前地质预报,为安全施工及涌水段围岩支护参数和注浆参数的设计提供重要参考.

(3) 结合隧道出水量重新建立综合排水系统,对出水段落加密排水半管,横向排水管采用双管,并加大两侧纵向排水管直径和中心排水沟结构尺寸,保证隧道排水通畅.采取“以堵为主、限量排放、堵排结合、排水降压”的原则进行方案设计.通过周边帷幕注浆,达到充填围岩裂隙、封堵裂隙水,提高围岩整体性,保证开挖施工安全.给出了隧道涌水施工的质量安全保证措施.

(4) 帷幕注浆前后数值分析表明:隧道在开挖后和注浆后的渗水流速差了3个数量级,尤其隧洞周边围岩的渗水流速有了质的改善,同时改变了岩体的力学特性,提高了其抵抗变形的能力,降低了围岩应力释放.注浆效果明显,隧道发生大范围涌水的概率大幅减小,说明注浆对涌水的预防和治理起到极其重要的作用.