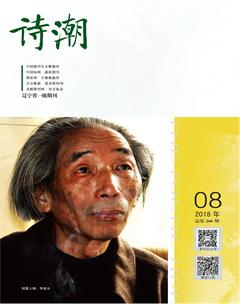

“古瓮里的一滴露水”:读杨键

曹竞艺

生于1967年的诗人杨键,保持着与这个时代不相称的一种悲凉姿态,他说“暮色就是我的丧服,我如惊堂木一般卧在那里,离灰烬只差一步之遥”(《荒草》),他执着地追寻一个“古”字,匍匐回陈旧的源流。杨键是一位真正与“物质”隔离的诗人。从选材上看,他善于选取平常的意象,却将它们组合出肃穆又充满深意的画面;来源于物质的反思,却又跳脱物质的媚俗;从观念上看,他近乎固执地拒绝全球化时代的风潮,也拒绝卷入丰富与猛烈的文化风向与洪流,长久地作为一幢过分平静的古建筑,在清晰封闭的静水中观照与反思。杨键以佛性的眼光看待世界,“在月亮/留给湖水的一缕线上生活/丢下这些作茧自缚的工县:纸、笔和头脑”(《冬天》),这种深刻的隔绝使杨键在面对文化与历史时呈现出饱满的沧桑与诚恳,在写作中生发出充满个人特色的抒隋与写实。

一

杨键的诗歌长于刻画而不长于展现,更多的留白都由读者加以自己的生命体验来寻访,通过将杨键诗歌的意味与环境中生发的情感共鸣串联起来,才更能感受杨键诗歌充满特色的动人之处。这种记录是脉络鲜明的,它揭开使人不舒服的疤痕,暴露出蒙尘的腐骨,却又避讳一切不美的表达,于是在虚幻的想象中构筑了真实的疼痛,这成为其之所以为杨键的足够特别的地方。

而如傅元峰所说,杨键不是一位历史主义者,他校正的兴趣并不在史册,而在于内心和文化。杨键善于反思,善于在飞速的流动里把握内心的平衡,因为这种校正,杨键的诗成为迟钝地蔓延在快时尚中的疼痛。在《无常》里,他写下“我念及花园,念及河流的迂回,缓慢,平安的生活——”,他将波澜起伏的岁月以内心的定力安放下来,用遥远的怀想取代了惊涛骇浪的巨变。这是最平凡的语言,是一种杨键擅长的“空”的艺术,在“空”中超越物质的无常,表达精神的无常。

这句熟悉的象征和舒缓的诗意有海子的味道(“迂回的河流”与“大海”;“花园”与“春暖花开”),他们都抒发着圆融的美学感情,在细密微弱之处倒映生命的灵感,进而引发心灵的反恩,但又极为不同。海子说,要“喂马、劈柴,周游世界”,要“关心粮食和蔬菜”,他用善意打量着整个世界,因此要“与每一个亲人通信”“陌生人,我也为你祝福”。海子把自己和世界分开了,他渴望在现实中脱离,却在理想上仍保持着希望,这种矛盾和思索使“面朝大海,春暖花开”事实上成为一场生命的循环,带着偏执的美好降临,再怀着永恒的希望离开。而杨键与此相反,他深深地活在每一寸真实的土壤中,却无心再相信或期待一条河流的前进,一场春天的来临,只是“念及”曾经出现的希望和轮回,然后在真切的现实里看到更深刻的破碎。比较起海子的浪漫,杨键显得更加沉重,他从奇妙的感官体验入手,平静的姿态下书写的却是骇人的破碎和低沉,进而透露出对一个时代、一个世界的失落与反思。

1996年,杨键写下《故土》:

当可以凋谢的时候,/我还是个孩子。/在古老而金黄的枫树林里,/我十五十三岁的样子,/像河水上温和的微光,/伴着镇河的小兽,/天心楼空阔的钟声。

这是杨键少有的温柔之笔,“故土”成为宗教与文学的枢纽,寄托了诗人对过去的全部美丽回忆。杨键对于过去是宽容的,同年他曾写下小诗《这里》:

这里是郊外,/这里是破碎山河唯一的完整,/这里只有两件事物:/塔,落日,/我永远在透明中,/没有目标可以抵达,/没有一首歌儿应当唱完。

可以看出,在面对文化的毁灭时,杨键无比珍视自己“用苦水盼来的这一场大雪”,对过去滤镜式的回憶赋予他对现代“敲键盘声”“高跟鞋声”更深的不适与拒绝。但杨键是克制的,在《古别离》里,他说:“我知道一个人情欲消尽的时候,该是多么蔚蓝的苍穹!在透明中起伏,在静观中理解了力量。”这句诗充满了佛教的禁欲主义思想,读来却不觉得神秘与坚固,而是给人以宽阔和宁静的观感。杨键习惯于为诗歌注入这样一种舒缓的平和,让人沉醉其中。却又不沉溺于这种安逸而一味享乐,反而在迟缓的疼痛中获得体味与灵性。文化的反思呈现出的破碎永远隐晦地糅合在人对情的掌握里,这是杨键擅长的,用人心来使情感变得富有弹性,富有更深刻的感染力。

二

而值得注意的是,与兼受中国传统文化与西方文学风格熏陶的诗人相比,杨键却没有这样的“东西交融”感,他是一个彻底的东方人:

人们已经不看月亮,人们已经不爱劳动。/我不屈服于肉体,/我不屈服于死亡。/一个山水的教师,/一个伦理的教师,/一个宗教的导师,/我渴盼着你们的统治。(《命运》)

所有的意象和背后的韵味都是中式味道的,多年修习佛教的生命体验已经贯穿了杨键的书写习惯与生活眼光。而它的问题在于,这种平面化的叙述使杨键显得单一纯粹,缺少了在更广泛空间中引发受众共鸣的可能性。有人说,“当面对一位来自伟大文化母体的‘源头性诗人时,结胎于西方近现代诗学的当代文学理论必然仓皇失对”,如今杨键的诗并未得到足够的重视,这一现象也与他的这种时而抑制、时而张裂的情感掌控无法完全被西方理论所解释有关。杨键习惯于回想与批判,如他自己所说,“生命原是什么也不需要的蓝天(《白头翁》)”,于是他成为顽固的老渔夫一般,拉扯着守旧和古朴的大网,也由此难于在奔波与匆忙的现实生活中唤起多数人的共鸣。而“当你真正听见诗人的哭泣是成调的,听到其中深蕴的情感,并逐渐找到抑扬的节律和章法的时候,才会为这种疼痛而惊喜”,深切领会后为杨键的诗句所思索,就必然能体会到这种绵长的情感之回甘,可是这种体会是痛苦的,是漫长而苦苦索求的。

三

杨键写诗的笔头是不连着的,不是一汪泉水却仿佛一串吊坠,因此丝丝入扣,每个字都显得认真简朴、字字珠玑。而在简短的白描背后,杨键始终体现着枯树开花般的生命力,他执着地寻访“老祠堂”、眺望“长江水”,力求在柔软的诗歌里蕴含更多接近尖锐的真实。

1996年,杨键写下《古桥头》:

田地没有耕种,/荆棘没有拔除……/什么也没有生下,/我们留给子孙的将是十分荒谬,/十分神经质的空白。

2002年,他作下更隐晦和长久的《深思》:

我不明白这双我只见过一次的眼睛,/为什么还在我心里亮着。/她已是亡者。亡者在哪里呢?/自古以来我就在这一片喑哑的田野上深思。

这种失落和“空白”的感觉贯穿了杨键的一生,就像他童年时看到桃花凋谢便感到生命的无常一样。这种厚重的真实在这个时代无疑是可贵的,不论是“你为什么要把生活弄得这样僵硬?你为什么连这些树,连一条小木船都不如啊”(《小木船》)的质问,还是“车站外,很多人争抢艾草。艾草就像屈原”(《火车站》)的低沉,他总是残酷地写出人生是多么空洞,多么僵直,甚至不如世间渺小却自在的孤独者。面对历史,杨键拒绝了掩饰和美化,而选择了诚实地下坠,即便这种下坠令人重温“生命中的第二次羞耻”。

杨键诗的坠落是充满力量的,他善于在揭露历史中深掘时代的废墟,暴露历史变迁的惊悚。他始终接续着“空”的感觉,从“我看见坟墓上落日的光芒,我为单纯的暮色哭了。为妈妈磨平的搓衣板哭了,为爸爸临终时瞪大的眼睛哭了。”(《哭泣》)到后来的长诗《哭庙》“我是一座空园子,我是一座空山,我是一座空塔,我是一个空心人”,在自己的嗓子被剪断,在孔孟的历史被掩埋之后,他的“空”渐渐隔绝了物质和时空,变成思想上的虚静,承认荒芜和失去才是生命的本质。

杨键不常直接勾勒破碎的建筑、老褪的城墙,而惯于用沉默的碎片和阴冷的氛围重构一份沉甸甸的历史。陈建华评价,《哭庙》的奇特之处在于它本身展示了整个过程——克服种种恐惧、疑虑、彷徨而唤醒、发掘个人与集体的历史记忆,在重现这座庙的历史图像的同时,营构了一个哭的民族共同体。这种底层和边缘的叹息以及化民族情结为个体记忆的转换有点像郁达夫,无论是《迟桂花》还是《春风沉醉的晚上》,截取片段,化整为零,通过景象的变迁与张弛构成了文本和情感上的哀伤,这成为他们的共同点。而相比较郁达夫笔下人物特殊的人生片段,或是背井离乡,或是国破家亡而形成的特定背景下的隔膜感。杨键选择的则是另外一条路:

母亲好像从来没有年轻漂亮过,/她是如何从割麦子的女孩变成在长江边砸矿石,/在解放牌卡车上运水泥的妇女?(《母亲》)

再比如:

那臭烘烘又香喷喷的白菜似乎就是古老的中国,/我所有难以长远的念头在这又矛盾又统一的气味里/消散一空。(《古老》)

杨键关注最普通的人,最普通的吃穿用度,因而细致地观察生活的变化与诗歌的联系。他说“从大灶到炉子,最后到煤气灶的变化,整个现代化的过程是远离中国式日常生活的过程。再比方说,我们小时候在河边淘米,石头垒的桥这样的对应物完全没了。像电线杆这样的事物,有什么美可言呢?再比如‘网络这个字眼,也很难进入诗歌。”可见,杨键所在的土壤是更广泛的真实,关注的人群也是芸芸众生。因此,在《哭庙》序言里,他写下“二十世纪最大的变化是个人的思想代替了圣贤的思想,我们的苦难也大抵来自于此。”尽管他不认同个人理解力的夸大,却清楚地预见了现在甚至未来认识世界的趋势,他试图把博物馆里的浮雕变成街口真实可触的石狮子,让“个人”与“圣贤”更为贴近,却不希望人们用自己的观察把自己拉入世界的重心。

可以说,无论是在宗教和文学的距离上,还是作家与读者的沟通上,他始终极力地构筑真实,却又维护着每个个体存疑的空间。这种态度像是陈寅恪的“同情之理解”,用冷静的眼光去对待破坏的暴力,却不以居高临下的姿态呼唤改变与拯救。

四

关于信仰,是杨键思索最深却不愿高声呼喊的话题。像“如果我是清风,我就在寺院的废墟上吹过。如果我是细雨,我就在孔庙破碎的瓦片上落下。”(《清风》)的这种直言是较少见的,更多时候是一句海角冰山的诗,“田埂上连一根野荠菜也没有,我们把浮萍都吃光了”(《在报国寺度过1999年冬至》)。这种沉默的信仰使杨键诗充满隐晦的魅力,就像《哭庙》的一句“人之一生是荒草”,就已经足够联想众多的起起落落了。

这种人生与信仰往往寄托在自然的意境构筑和佛教与世俗的联系中,但是杨键始终坚持以情感为先。比如1999年的《纪念一座被廢弃的文庙》:

在日夜流淌的长江岸边,/烟囱的黄烟,/为我们缓缓勾勒/下雨天的暮色的凄凉。/一个个榜样来过了,/一个个完整的暮色也来过了,/就像这几幢只剩下十几根大柱子的建筑,/从来没有被我们理解。

这是景物与信仰的融合,但是对消逝的反省显然更为突出。再到2000年写下的《1967年》:

我生于崩溃的1967年,/我注定了要以毁灭的眼光来看待一切,/我生下来不久就生病了,/我注定了要以生病的眼光来看待一切。/看着你们都在死去,/我注定了不能死去,/我注定了要在废墟上开口说话,/我注定了要推开尘封的铁门。

处在两个世纪交织点上的杨键十分敏锐,深深把握着信仰与人生的主题。柳树、寺庙、坟墓等等都是杨键陨常选择的传统意象,这些平凡又悲凉的质朴使杨键诗歌充满厚重的历史感和新鲜的生命力。也正是这种传统文化中“柔”的艺术,以平淡抵御刚强的方式,赋予了他柔韧和弹性的叙述。此时他不再勾画崭新,“我落在宇宙精密而无边的空荡里,像一滴甜蜜的雨,像欢乐的芦花”(《新生》),也不再感慨“生命原是什么也不需要的蓝天”(《白头翁》)。相反,他更关注文化的更替与冲击,致力于在反对平行与统一的过程中思索着柔韧的生命语境。

这种信仰成为杨键笔下流淌的信条,“原谅我,走近你,也是为了离去,我是古瓮里的一滴露水,古瓮是没有青春的”(《牺牲》),又或是“你只是把那菊花在鼻尖闻了一闻,不着一尘一埃。你的生卒在同一年同一日,你的荣枯在同一年同一日”(《坟》,这种柔韧很容易让人产生画面感,唤起许多关于诗的记忆。诗人说:“中国人爱霜,霜这个字念起来静悄悄的,无声息,好像一座人去楼空的庙宇,总让我想起荒草,想起工厂。”“霜”的味道也已经渗透到杨键的诗句里,像是霜后的植物,枝繁叶茂却带着冰霜。杨键穷尽一生救护着传统的信仰与柔韧,借—个个超然又熟稔的面孔诉说着现实土地和精神家园的变迁。

然而,毁圣贤的文化惯性并未消弭,我们依旧活在缺失信仰、失去敬畏的沉湎中。刚强与柔韧的对照使我们更明显地看到,杨键是以看起来更孤单的方式守护着“悲凉的古朴”,就好像把鲁迅的强大威信缩小一点,再缩小一点,可以在杨键的诗歌里发现同样的影子。“在—棵老梧桐树下飘来一阵炖草药的香味,我知道,这是我的祖国。夜里将会有人把药罐摔碎在路中央,我知道,我的祖国将会从药罐里流出”(《在东梁山远眺》),或是“我怀揣着一封类似‘母亡、速归的家信,奔驰在暮色笼罩的小径。我从未消失,从未战死沙场。山水越枯竭,越是证明,源泉,乃在人的心中”(《不死者》),这种扎根深、传统性鲜明的表达难以在不同的文化背景下得到广泛传播或是被理解,杨键的诗歌在领会的宽度上抹杀了一些受众,却恒久地拥有时间轴上的可能。千野拓政指出,“只是固执着自己身边的问题才‘能有想通大问题的可能性。我感到的杨键的可能性也在这里。”广延的丰富可能成为新的惊喜。杨键的这种局限性也或许会走向更普遍的路径。