脑梗死急性期患者脑血流自动调节功能观察

许冰冰,高庆春,黎明坤,李学龙,林婉蓉,张伟劲,杨继党

脑血流量恒定是脑功能正常运转的基本保证,脑血流自动调节是其主要调控机制。目前评价脑血流自动调节功能的方法主要有3种:动态脑血流自动调节(dynamic cerebral autoregulation,dCA)测定方法、静态脑血流自动调节(static cerebral autoregulation,sCA)测定方法和临界关闭压(critical closing pressure,CCP)法。dCA法主要观察血压改变过程中脑血流的瞬时变化,观察脑血流自动调节在时间轴上的响应,其优点是无需大幅度改变血压,缺点是结果抽象、不易理解[1-2];sCA法主要通过人为的分级升高或降低动脉血压,观察脑血流自动调节的上下限及自动调节能力,其优点是结果直观易懂,缺点是需大幅度改变血压,容易加重病情,无法应用于临床[2];CCP法是通过记录一个或几个心动周期内的血压和血流量,按最小平方根法求出CCP,观察脑微小动脉平滑肌的收缩舒张功能,从而反映自动调节功能,该方法无需改变血压,安全无创,重复性更强,更适合于临床应用,且利用CCP参数评估自动调节功能,避免了使用复杂的数学函数,更贴切地阐述了脑血流自动调节生理机制,符合脑血管的生理情况,也易于理解。目前CCP法研究多集中于晕厥[3]、脑外伤[4-5]、蛛网膜下腔出血[6-7]、二氧化碳改变[8-9]、胸腔压力改变等[9-10],尚未有脑梗死急性期方面的研究。本课题在前期实验的基础上[11-12],利用经颅多普勒超声(transcrainal Doppler,TCD)检测脑梗死急性期患者瘫痪肢体对侧的大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉血流速度,并同步无创监测桡动脉血压,探讨脑梗死急性期脑血流自动调节功能改变及其与预后的相关性。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 收集广州医科大学附属第二医院2015年7月-2016年3月在神经内科住院起病3 d内的首次发生脑梗死的患者,按头颅磁共振检查显示的新鲜脑梗死部位分成三组:梗死灶位于大脑中动脉支配区组(简称大脑中动脉组)、梗死灶位于大脑后动脉支配区组(简称大脑后动脉组)和梗死灶位于脑干组(简称脑干组)。另选同期健康体检者作为对照组。

1.1.1 入选标准 入组患者均符合第四届全国脑血管病学术会议修订的《缺血性脑血管病诊断要点》的诊断标准[13],自愿参加检查,配合调查,无精神疾患,依从性好。

1.1.2 排除标准 颞窗欠佳或缺如,频谱包络线信号差,起病时间>3 d,头颅磁共振提示非新鲜梗死灶,未完成头颅磁共振检查,多次发生脑梗死,存在颅内外大血管狭窄或闭塞,重型脑梗死[美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)评分≥16分][14],临床表现或影像学提示存在脑水肿,心源性栓塞,贫血,既往有脑出血史,蛛网膜下腔出血史,动脉瘤病史,动静脉畸形病史,偏头痛病史,癫痫病史,恶性肿瘤病史,甲状腺病史,心律失常,严重心、肝、肺、肾疾病,接受过放射性治疗,双侧上肢血压差异>10 mm Hg等。

1.1.3 相关研究指标 人口学资料、既往史、血生化检查、脑血流自动调节相关参数。

1.1.4 量表评分 采用NIHSS量表评分、改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分。

1.2 方法收集符合第四届全国脑血管病学术会议修订的《缺血性脑血管病诊断要点》的诊断标准[13],符合入组标准,没有排除标准任一项的脑梗死急性期患者。入院当天进行病史采集,完善入院当天的NIHSS评分及mRS评分资料。

入院当天通过TCD(Muti-Dop P型,DWL,德国)对脑梗死患者瘫痪肢体对侧的大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉进行检测,同时连接无创持续血压监测仪(CBM-7000,Colin Corporation,日本),分别记录大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉血流速度和桡动脉血压曲线。通过将动脉血压曲线由相应输入端口导入至DWL TCD中,在监测趋势窗口中同步显示血流流速、动脉血压曲线,波形平稳后(每分钟数据变化率<10%),持续记录趋势图5 min,数据同步储存至TCD硬盘。

入院次日清晨对入组脑梗死急性期患者进行空腹静脉血采集,由专业人员统一测定空腹血糖、血清总胆固醇、血清三酰甘油、血清高密度脂蛋白胆固醇和血清低密度脂蛋白胆固醇。

在脑梗死急性期患者起病3个月时通过电话回访方式,了解患者卒中后神经功能恢复情况,并完成起病3个月的mRS评分量表。

数据导出:选择包络线完整的血流速度-动脉血压趋势图进行分析,将测得的数据分段以ASCⅡ码形式,由TCD硬盘导出,导出采样率为84点/秒。数据处理:使用自编软件计算CCP[15]。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0、Excel 2010对所得数据资料进行统计分析。符合正态分布者采用()表示,不符合正态分布者采用中位数和四分位数间距表示,CCP与NIHSS评分及mRS评分的相关性采用Pearson/Spearman相关分析,用相关系数表示指标间的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

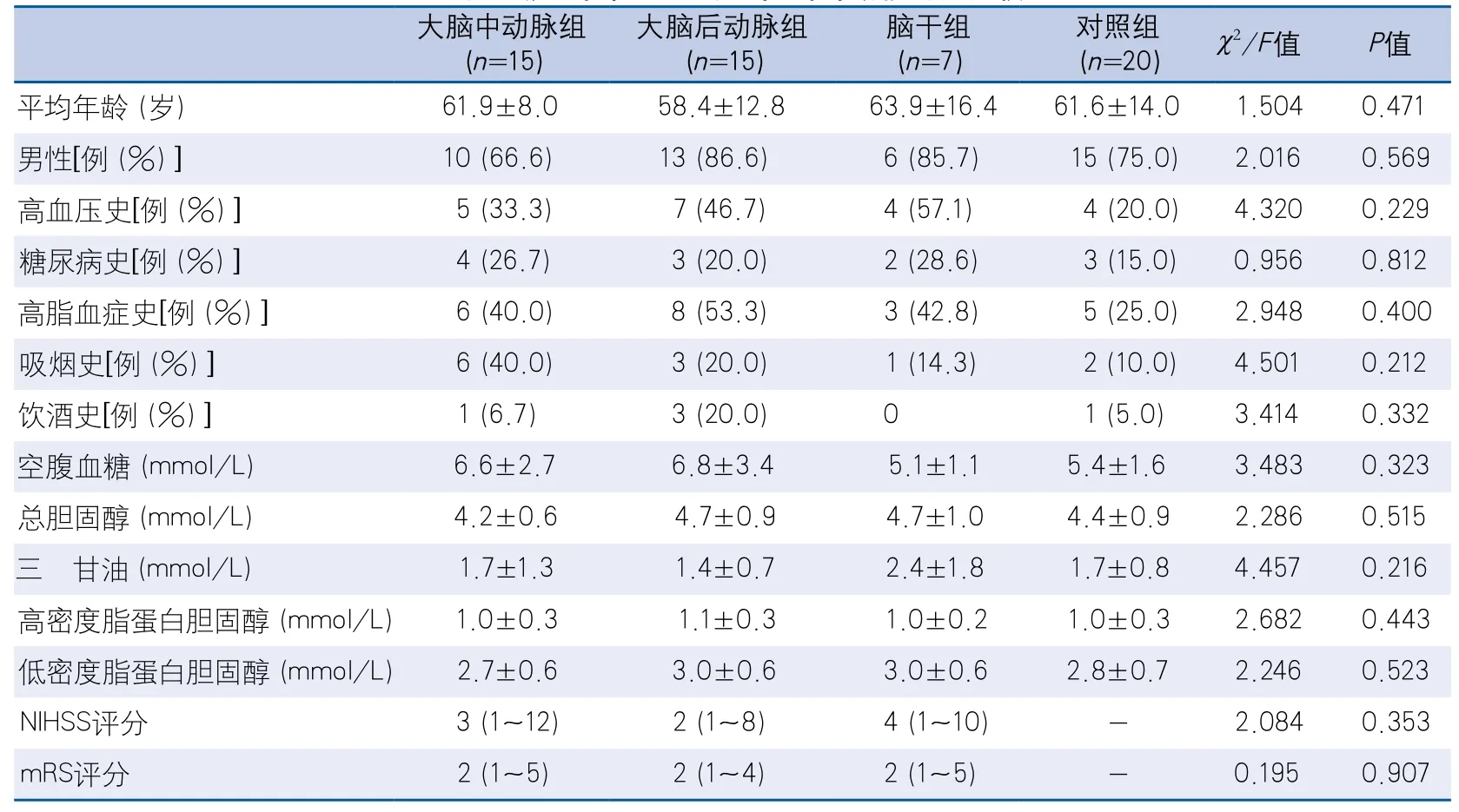

2.1 研究人群的基本情况 本次研究共纳入脑梗死急性期患者37例,同期健康体检者20例,均为汉族人。其中大脑中动脉组15例,大脑后动脉组15例,脑干组7例。各组一般人口学资料、既往史、入院次晨生化检查、入院当天卒中功能评分情况比较,差异均无统计学意义(表1)。

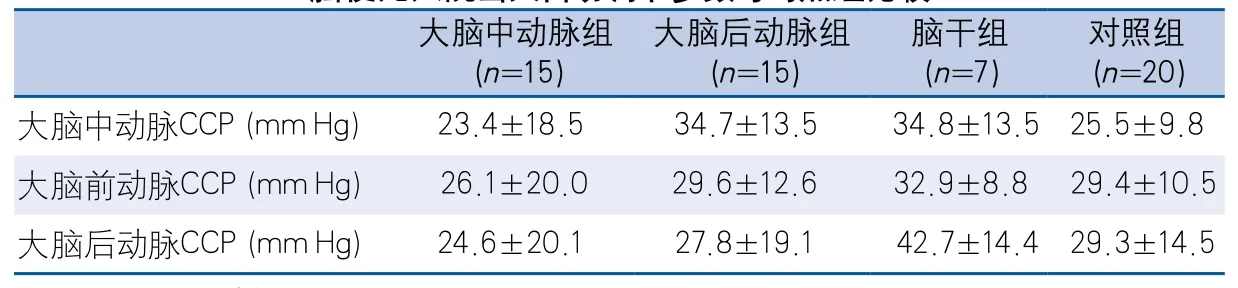

2.2 各组患者脑梗死入院当天自动调节相关参数与对照组比较 自动调节参数方面,各组脑梗死患者瘫痪肢体对侧大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉的CCP与对照组比较,差异均无统计学意义(表2)。

2.3 各组脑梗死起病3个月mRS评分情况 大脑中动脉组0~1分14例,2~3分0例,4~5分1例;大脑后动脉组0~1分14例,2~3分1例,4~5分0例;脑干组0~1分6例,2~3分0例,4~5分1例。

2.4 脑梗死患者自动调节参数和入院当天NIHSS评分、mRS评分以及起病3个月mRS评分相关性分析 将脑梗死患者瘫痪肢体对侧大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉的CCP与入院当天的NIHSS分值、mRS分值进行Pearson/Spearman相关分析发现,大脑中动脉组大脑中动脉的CCP与NIHSS评分,以及大脑后动脉组大脑后动脉的CCP与NIHSS和mRS评分呈明显正相关(P<0.05),其余血管的CCP与NIHSS评分和mRS评分无明确的相关性;而与起病3个月的mRS分值的Pearson/Spearman相关分析结果显示,各指标间均未见明显相关性(表3)。

表1 大脑中动脉组、大脑后动脉组、脑干组和对照组一般人口学、既往史、入院次晨生化检查、入院当天卒中功能评分比较

表2 大脑中动脉组、大脑后动脉组、脑干组和对照组脑梗死入院当天自动调节参数与对照组比较

3 讨论

脑血流自动调节是脑血流恒定的重要调控机制,其功能评价对脑血管病的诊断治疗具有重要价值。sCA法由于方法学的制约,很难应用于临床;dCA法对结果的描述比较晦涩,很难与现有的脑血流生理知识相结合;而通过CCP法观测脑血流自动调节功能,理论上可克服上述方法的所有缺陷,更适用于临床应用。

鉴于本研究是利用CCP对临床脑梗死患者脑血流自动调节功能的初步观察,更加重视患者安全,故排除了病情较重、脑水肿明显以及意识不清的患者,选择了NIHSS评分1~16分且能够配合监测的患者。并且,方法学上多数研究集中在大脑中动脉区域,很少涉及大脑前动脉和大脑后动脉区域。本研究在观察大脑中动脉支配区梗死灶对CCP影响的同时,也观察了大脑前动脉和大脑后动脉支配区域梗死对CCP的影响。但是,由于椎动脉和基底动脉的TCD监测需要通过枕骨大孔,尚未有公认的监测方法,目前尚无法完成椎基动脉支配区域CCP的准确监测。

表3 脑梗死患者入院当天自动调节参数和入院当天NIHSS评分、mRS评分及起病3个月mRS评分的相关系数

本研究中20例对照组患者测得大脑中动脉CCP数值,与文献报道的测量值非常接近,说明本试验所采用的方法科学有效,符合目前通用标准[11,16]。同时,健康对照组被试大脑前动脉和大脑后动脉支配区的CCP与大脑中动脉支配区比较,没有统计学差异,故大脑前动脉和大脑后动脉支配区的CCP与大脑中动脉支配区基本一致。

脑梗死组患者无论其梗死灶在大脑中动脉支配区,还是在大脑前动脉支配区或者大脑后动脉支配区,与对照组相比CCP均无明显差异。并且梗死灶所在区域与无梗死灶区域CCP也无明显差异。理论上,CCP是测定血管支配区域内所有微小动脉平滑肌收缩程度的总体反映,脑梗死发生后梗死灶周围半暗带的微动脉平滑肌应该相对舒张及侧支循环的形成,都会导致CCP和脑血流自动调节状态发生改变。

本研究中未发现脑梗死患者相应的CCP改变,可能与未按照病理生理机制分组观察有一定关系。再者,本研究观察的样本量较少也是很大原因。但是把病灶所在区域支配血管的CCP与NIHSS评分进行相关分析却发现,大脑中动脉组、大脑后动脉组病灶区域支配血管的CCP与当天病情严重程度呈正相关,这说明CCP的改变与梗死灶部位和大小,或者功能丧失脑组织的大小有一定关系,CCP可从血流动力学方面敏感地反应和区别梗死灶。并且这以结果也与文献报道发现脑梗死急性期患者病灶侧dCA功能受损完全一致[17-19]。基于此,在后续的研究中将进一步注重均衡病例组病理生理机制以及病情严重程度的分布情况,并同时使用CCP和dCA两种评价方法,比较上述二者在方法学间的差异,弥补目前研究的不足。

综上所述,脑血流自动调节与脑梗死急性期的病情严重程度相关,明确个体的脑血流自动调节功能,对于脑梗死急性期的诊治有一定意义。

【点睛】脑血流自动调节与脑梗死急性期病情相关,明确脑血流自动调节功能有助于脑梗死诊治。