大脑中动脉支架内急性血栓形成应用替罗非班治疗后再狭窄2例

杜志华,王君,莽靖,刘新峰,曹向宇,田成林

作者单位

1100853 北京中国人民解放军总医院神经内科

2吉林大学中日联谊医院神经内科

1 病例介绍

病例1:女性,37岁,体重50 kg;突发右侧肢体无力伴言语不利2周;既往有高血压病史,不规律服药;家族史及个人史无特殊。头颅磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)提示左侧基底节区弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)高信号,左侧大脑中动脉水平段重度狭窄,供血区低灌注改变。数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)提示左侧大脑中动脉水平段夹层并重度狭窄。给予双联抗血小板聚集药物及强化他汀治疗,并完善病因学相关检查,排除风湿及自身免疫等疾病引起的血管狭窄。

手术过程:全身麻醉后给予肝素化。将6F导引导管(Envoy,Cordis)置于左侧颈内动脉C2段,以微导丝(Synchro-0.014,200 cm,Stryker)辅助微导管(Echlon-10,EV3)通过病变,微导管造影确认位于真腔,更换交换导丝(Transcend-0.014,300 cm,Stryker),采用交换技术撤出微导管,根据测量结果,选用球囊(gateway 1.5-15 mm,Stryker)行扩张,并置入支架(Solitaire 4.0-15 mm,EV3);支架解脱后复查造影时,发现支架内血栓形成,前向血流缓慢,给予追加肝素1000 U后无改善,脑梗死溶栓分级(thrombolysis in cerebral infarction,TICI)至0级;给予静脉推注替罗非班5 ml,并以5 ml/h静脉泵入维持,约5 min后前向血流恢复至2a级,10 min后再次复查造影血流稳定于2a级,结束手术,镇静状态下送返神经重症监护病房。患者自然苏醒后神经系统查体存在右侧肢体轻微瘫痪,构音不清,美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)评分4分。术后2周出院,NIHSS评分2分,改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分1分。

术后坚持双抗治疗,6个月后复查DSA提示支架内再狭窄,侧支代偿良好,灌注轻度下降,给予停用氯吡格雷,继续其他药物治疗,监测灌注变化(图1、图2)。

病例2:男性,50岁,体重75 kg,发作性言语不清伴右侧口角歪斜9个月,ABCD2(age,blood pressure,clinical features,duration,diabetes)评分2分,吸烟40支/日,饮白酒5两/日,积极药物治疗后临床症状未完全控制,复查磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)显示狭窄加重。DSA提示左侧大脑中动脉水平段重度狭窄。给予双联抗血小板聚集药物及强化他汀治疗,并完善病因学相关检查,排除风湿及自身免疫等疾病引起的血管狭窄。

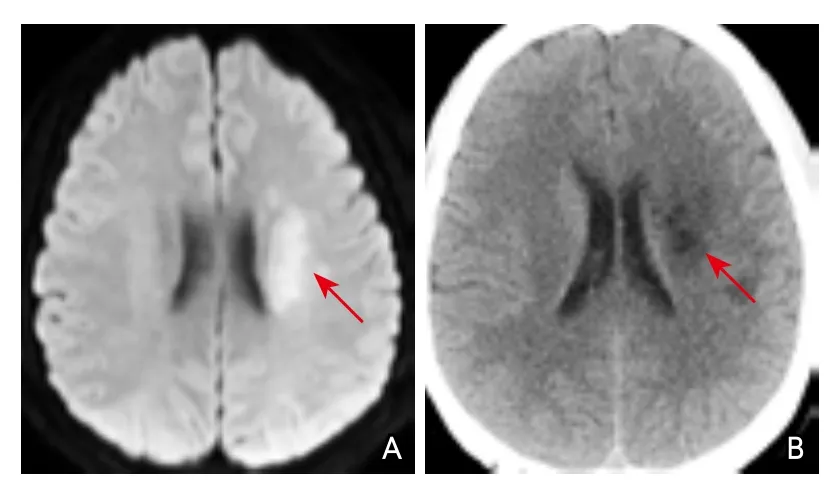

手术过程:全身麻醉后给予肝素化。将6F导引导管(Envoy,Cordis)置于左侧颈内动脉C2段,以微导丝(Synchro-0.014,200 cm,Stryker)辅助微导管(Echlon-10,EV3)通过病变,微导管造影确认位于真腔,更换交换导丝(Transcend-0.014,300 cm,Stryker),采用交换技术撤出微导管,根据测量结果,选用球囊(gateway 2.0-9 mm,Stryker)行扩张,并置入支架(Wingspan 2.5-15 mm,Stryker);术后常规造影未见异常,结束手术,停用镇静药物,苏醒期间行术后三维图像后处理时可见支架内疑似血栓。麻醉苏醒后行神经系统查体提示患者失语及右侧肢体瘫痪,NIHSS评分9分;立即给予静脉推注替罗非班5 ml,并以5 ml/h静脉泵入维持,约10 min后患者症状完全缓解,NIHSS评分0分,观察20 min无变化,送返病房。术后3 d复查MRI提示左侧大脑中动脉流域内可见新发缺血病灶,给予药物治疗,1周后出院,NIHSS评分0分,mRS评分0分。

术后坚持双抗治疗,4个月后复查DSA提示支架内再狭窄,侧支代偿良好,灌注轻度下降,给予继续强化药物治疗,监测灌注变化(图3、图4)。

2 讨论

颅内支架急性血栓(acute in-stent thrombosis,AST)是动脉内支架成形术中的灾难性并发症,如果不能再通,有可能导致非常严重的后果。多个经皮穿刺冠脉介入治疗(percutaneous coronary interventions,PCI)研究显示,AST的成分富含血小板,联合抗血小板聚集药物的应用显著降低了AST的发生率[1-2]。在颅内动脉粥样硬化性狭窄(intracranial atherosclerotic stenosis,ICAS)支架成形术的相关研究中也是如此,支架治疗症状性椎动脉及颅内动脉粥样硬化性病变(Stenting of Symptomatic Atherosclerotic Lesions in the Vertebral or Intracranial Arteries,SSYLVIA)研究中仅有1例[3],颅内动脉狭窄支架对比积极药物治疗(Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis,SAMMPRIS)为2例[4],而Vitesse支架治疗缺血性卒中研究(Vitesse Intracranial Stent Study for Ischemic Therapy,VISSIT)则未报道[5]。

图1 病例1 DSA影像

图2 病例1 MRI及CT影像

AST形成的原因大体上分为两类,一类是病变本身的原因,如狭窄段较长或成角,导致支架贴壁不良;或是病变性质为致栓性强的夹层或不稳定斑块。另一类原因是抗血小板药物未能有效发挥作用。针对第一类原因,强化的他汀药物治疗可能对改善病变稳定性有一定帮助[6]。而针对第二类原因,术前行血栓弹力图检测是目前较为普遍的做法,依据血栓弹力图反映出的血小板抑制率评估体内抗血小板药物的有效性,从而降低急性血栓的发生。上述两例病变性质均考虑为夹层,Mori分型B型,尽管术前血栓弹力图结果提示血小板抑制率较好,但考虑夹层病变致栓性强,导致支架内急性血栓形成。

图3 病例2 DSA影像

图4 病例2 MRI影像

支架内一旦形成急性血栓,无论对患者还是术者都是灾难性的。Michal Arkuszewski等[7]曾报道1例大脑中动脉狭窄置入Wingspan支架后急性血栓形成的案例,处理方式为动脉内应用阿替普酶40 mg,并通过胃管口服氯吡格雷75 mg,之后支架再通良好,但尾状核头及苍白球区梗死。Sun Joo Lee等[8]也报道了1例大脑中动脉狭窄置入Wingspan支架的病例,由于术中并发蛛网膜下腔出血,中和肝素导致支架内血栓形成,由于无法应用抗栓药物,其处理方式选择在支架内再次置入一枚Solitaire支架,血管再通良好。而目前大多数中心选择的处理方式为新型血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂(glycoprotein Ⅱb/Ⅲa receptor inhibitor,GPI)。一项包含23个研究,516例患者的荟萃分析显示,在颅内动脉瘤介入栓塞术中并发血栓的处理中,与应用纤维蛋白溶解药物相比,应用GPI可明显降低围手术期和长期由卒中和出血引起的死亡率,其原因可能是GPI具有更高的再通率[9]。

阿昔单抗、依替巴肽、替罗非班是目前可应用的三种GPI,其作用机理相同,但成分及特性又有所区别,本中心使用的是替罗非班。由于GPI直接作用于血小板,因此对于富含血小板的动脉内血栓形成具有高效的抑制作用[10]。目前对于替罗非班的剂量仅在治疗心血管疾病及介入有明确推荐,而将其应用于脑血管的剂量尚无统一意见。考虑到相比于心血管,脑血管的搏动性低得多,因此其形成急性或亚急性血栓的风险相对较低,在使用GPI时应低于心血管的用量。Hongchen Zhao等[11]将替罗非班应用于急性大血管闭塞性卒中急诊支架置入的患者,其应用剂量仅是心血管用量的1/2。

另外,还可能是考虑到出血并发症更为致命的原因,ICAS中的GPI应用比PCI时谨慎的多,这种谨慎的态度有可能导致GPI的应用不足,引起残余血栓较多,成为远期狭窄的隐患。通过分析GPI的作用机制,可以发现GPI阻断了活化血小板相互聚集的最后一个环节,如果血小板没被激活或是结构上不存在Ⅱb/Ⅲa受体,则GPI并不能发挥其效力。因此,理论上GPI的剂量应根据活化血小板的数量而定,然而在实际手术中,无法及时准确获得这一数据;从另一个角度考虑,GPI的作用是预防血栓形成或是延缓血栓生长,对已形成的血栓并没有溶解的作用。结合上述病例分析,在支架内急性血栓形成后,应用替罗非班可使血栓的生长受到遏制,随即在纤溶系统的作用下,已经形成的血栓得以溶解,前向血流得以恢复;但是如果替罗非班抑制血栓的程度不足,使得血栓的溶解与形成保持相对平衡,则会在影像上保持相对稳定的前向血流和不同程度的残余狭窄,此时,脑组织可以保持有效的灌注,从而使临床症状轻微,但残存的血栓可能成为再狭窄的始作俑者。有研究显示,GPI应用不足可能会导致冠脉支架早期的再狭窄[2],颅内支架可能也存在相似的情况。

目前,本中心将替罗非班应用于急诊支架置入的手术,包括动脉瘤支架辅助栓塞术及大动脉粥样硬化性闭塞开通术。通常在支架置入前静脉给药,首先推注负荷量,5 μg/kg,3 min静脉推注,之后微量泵维持,0.08 μg/(kg·min);与口服抗血小板药物重叠3 d后停用,期间每日递减0.02 μg/(kg·min),均取得良好效果,未出现支架内血栓。然而,当术中已出现急性血栓影像时,则提示有较高负荷的活化血小板,此时GPI的应用剂量应高于预防时所用剂量,才能有效抑制血栓的生长,避免前向血流受阻,从而有时间等待纤溶系统的激活。由于无法推测活化血小板的具体数量,因此无法对GPI的用量具体化,但以下情况可能提示存在高负荷的活化血小板:易损斑块病变、夹层病变、术前血小板抑制率不佳、病变Mori分型较高及影像上可见血栓征象,尤其是前向血流受阻时[12]。以上情况可酌情考虑预防性应用GPI,而在急性血栓形成后,应给予适当增加GPI用量,而合适的剂量还需大量的临床实践来验证。