我画文人肖像

☉罗雪村

艾青:他听见了天堂的钟声

20世纪80年代,我见到了这位大诗人。不久,我还幸运地得到了他惠寄的题字。一晃过去30年了,我还珍存着这幅写在巴掌大纸上的墨笔题字:“上帝与魔鬼,都是人的化身。”

那时年轻,不大懂这句话的意思。

人老近佛性。当诗人年迈时,历经了太多的磨难与变革,把人世看穿看透后,他很少写诗了。可后来见过他的人都说他头脑仍清楚,说话仍诙谐幽默。这时候的诗人,更像一位智者,所想所写,多了直戳人性的参悟与思辨。晚年,他让人们记住的多是带有诗性的短句和蕴含哲思的道理。就像他写的“上帝与魔鬼,都是人的化身”。想想人忽而天使,忽而野兽,人性大体就是这个样子。

1986年的一天,他说:“天堂的钟声敲响了,我听见了钟声。”10年后,他去了天堂,而魔鬼去了地狱。

卞之琳:写诗应该根据最普遍的人性

1938年他去过延安。我编副刊时,一位作者写过一篇《战士卞之琳》,照片上的诗人一身戎装。可这段时间很短。他没有像何其芳那样写《我歌唱延安》,也和我见过的一些延安时期的文艺家不一样,他一直沉静地安于一隅,去从事翻译和研究莎士比亚的剧作。这位写下“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”的诗人,后来却很少再写诗。但有人会记得他这句话:“诗是人写的,写诗应该根据最普遍的人性……不该抱了写诗目的而过某种生活。”他对诗歌的见地与理想,让我明了——谁,该是诗人?诗,该为什么而活?

胡绩伟:他是……那个人

甘把乌纱帽放在桌子上办报的,胡绩伟是一位。

我见过晚年的他,一位至死都在思辨的智者。他在我为他画的肖像下面写下“沉思”二字。步入96岁那年,在《元旦报平安书》里,他向朋友们表达:“我还是不甘心从此搁笔,在我心中还有几个题目可写,更还有几本书可编……”他还是一位待人和善的老者。报社印刷厂里一位老工人讲,大家都叫他“老胡”,没人称他社长。一次,在报社澡堂,一个小年轻叫他:“老胡,帮我拿块儿肥皂来。”他乐呵呵地递过去。哈哈哈,说者听者都笑了。

我想起2008年10月3日,报社十几位老同志为庆贺他92岁生日聚餐的情景。席间,老职工刘衡山站起来说:“从外表看,老胡是一介文弱书生,但他的骨头很硬,他有一颗真诚正直的心……”

我还想起报社一位老领导对我肯定地讲:老胡的党性源于人民性,人民性高于党性——是对的!

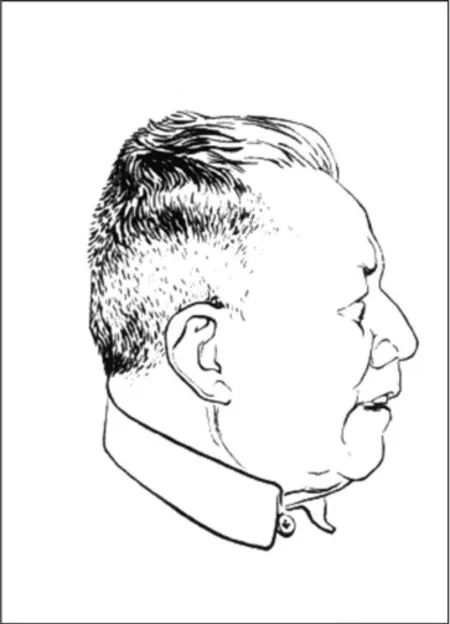

贾兰坡:搞学问就像滚雪球

这幅速写是1976年我在农村插队时,有天晚上回家,见贾兰坡伯伯正和父亲聊天时所画。贾伯伯和父亲20世纪50年代就相识了,后来两家又同居一院,闹“文革”时,他夫人曾和我姥姥一块儿作为“黑五类”被勒令扫大街……贾伯伯虽是搞古人类学研究的,但在生活中一点儿也不古板,说起话来很见性情。

记得他讲“文革”开始,考古学家裴文中去看大字报,回来讲了四句顺口溜:“多时不见诗人面,一见诗人丈二长;不是诗人丈二长,缘何放屁在高墙?”裴文中说说也就罢了,还抄下来搁在玻璃板底下,那不自找倒霉吗?父亲叹道:“这就是知识分子的——‘呆’。”

贾伯伯只是初中毕业,没念过大学。1936年,他在周口店连续发现三个“北京人”头盖骨。他讲自己二十几岁时,在地质调查所当过见习生,“我兜儿里老装着几块骨头,一有空就摩挲摩挲”。

他说:“搞学问就像滚雪球,越滚越大,不滚就化。”

孙犁:让我静静地写

有熟悉孙犁的人讲,20世纪50年代,孙犁认识的一位诗人被打成“胡风分子”,他以为那不过是思想学术上的问题,便替这位诗人说了一些好话。未料,开会时,他眼见公安局来人把诗人抓走。“他第一次见这阵势,脸都吓白了。回到家里,他坐立不安……”他经历过抗日战争,但这件事对他心理的影响是深重的。我想起老作家叶君健夫妇,1955年,胡风夫妇被捕,因为是他们帮助胡家找的住处,“我俩也像惊弓之鸟,不敢和外人联系,只有踏踏实实地工作,一切听天由命”。50年后,叶君健夫人苑茵仍心有余悸。

孙犁晚年喜独处,不尚热闹,害怕照相,深居简出,人总像躲在书的后面……老作家黄秋耘说孙犁是千方百计避开政治,说他心里可能有种说不出来的恐惧感,使他变得消沉、与世隔膜……

记得1994年4月的一天,我和同事去看孙犁。我请他为报纸题写一个栏目。他坐到书桌前,然后说:“你们不要过来看,让我静静地写,一有人看,我就写不好。”彼此会意地笑了。但印象中他晚年脸上的笑意很少。

谭文瑞:要叫就叫我“老谭”

此老谭非一般平头老张、老李、老王,他曾身居中国第一大报《人民日报》总编辑的高位。

此老谭又同一般平头老张、老李、老王无二,在单位大院相遇,一声“老谭”,随便得很。

听一位同事讲,他刚调来报社时在《讽刺与幽默》当见习编辑。一天,只他一人在办公室,老谭敲门来送稿,他不认识老谭,当时就指出他的讽刺诗里有个地方写得不妥。老谭连说“是是”……

听另一位同事讲,他来报社不久,总编辑就请他和另几位新同事到其办公室来“认识一下”。他们没有想到,这位“谭总”对面前几位毕恭毕敬的新同事自我介绍:“以后,你们不要叫我‘谭总’,要叫就叫我‘老谭’。”

老谭为人宽厚,写的诗却带刺。他以“池北偶”之名写过很多讥讽官场劣迹、丑陋世态的诗……笑中带憎,讥弹讽喻,读来痛快。

严文井:那个副部级能在空中飘洒几时?

2015年,严文井诞辰百年。他女儿讲,在筹办纪念座谈会时被告知,其父生前所在单位是局级,不能与属部级的中国作协并列主办……

严文井2005年去世,《人民日报》讣文里写道:“1949年后,严文井长期担任中国作家协会和人民文学出版社的组织领导工作,为新中国的文学出版事业辛勤工作……”未用括号注明“副部级待遇”或“副部级医疗待遇”。

20世纪50年代参与创建中国作协并担任过党组副书记的严文井,他本来的副部级待遇怎么就没有了?对此他搞不清也没想搞清。这对于一个作家又算得了什么呢?他曾笑道:“无所谓,一旦走了,骨头变成灰,风一吹,飘得无影无踪,那个副部级能在空中飘洒几时?哈哈!”

晚年,他说过:“我仅存一个愿望,我要在到达我的终点前,多懂得一点儿真相,多听见一些真诚的声音。”

有人曾希望他写写自己的经历。他说:“我不知道是该歌颂还是贬低,我没有弄明白,就不能动笔。”

袁鹰:老时才醒,醒时已老

袁鹰本名田钟洛,我们都叫他“老田”。2014年3月的一天,他在家里跌了一跤,随后住进离家不远的小庄医院。

这天,我跟王必胜去医院探视。在一个8人间病房里,老田正戴着老花镜静静地看书,书名为《青青者忆》。枕边还放着一本民国版的《唐诗三百首》和《浮生六记》。房间里除了病人,还有家属和护工,嘈杂憋屈得很。后来院方给他换到一个3人间病房,但走动起来也要侧身才行。必胜为他不平:这样一位有名望的作家,本可以享受副部级医疗待遇……照顾他的小赵说:“伯伯没觉得这儿有什么不好,他爱跟病人聊天儿,跟护工也有说有笑的。”

后来,老田被安排住进协和医院有武警站岗的干部病房。我们欣赏着这间带飘窗的病房时,老田说:“左邻右舍是谁也不知道,问护士,说有规定:不让告诉。”

关于老田,我记着一个细节:每次他外出开会什么的,临出门前,都要先跟女儿小梅说声“再见”,再跟病弱的老伴儿吴芸红老师道一声“我去开会了”。随后,我会听到他们夫妇细声细语地互相说上一句诸如“走路转身当心一点儿”之类的叮嘱。

晚年的老田,神情越发平和、宽厚、慈祥,对所经历的一切也越发清醒,只可叹:“醒的时候,已经老了……”

周扬:晚年,他有两种面容

好像是1982年,美术界在北京饭店举行迎春团拜会。那天来的人很多,频频走动,互致问候。我远远看见主宾席上的周扬,一个人呆呆地坐在那儿。

我看过一些有关周扬的文章,想象坐在胡风被判刑时审判席上的他,想象走出秦城监狱的他,想象在第四次文代会上向萧军也是向其他被伤害的人道歉的他……有人憎恨那个曾经位高权重、令人生畏的他;有人同情那个人性尚存、内心苦闷的他。

有人说晚年的他,定格在两种面容上:一是呆滞,一是流泪。

朱正:一个反问

1977年底,胡耀邦出任中共中央组织部部长,开始平反“文革”冤假错案,后又进一步复查“文革”前遗留的冤假错案。那个时候,我看到很多人在写申诉,他们四处上访,向党组织倾诉自己的冤屈,证明自己的忠诚,期盼恢复应有的名誉和待遇……

“感谢党的政策”,这或许是无数政治受难者在获得平反后最想说的话,但这句话总会让我想到朱正的那个反问。

“说到平反,这里提出一个问题来:是给谁平反?”——1633年,罗马教廷宗教裁判所因为伽利略写了一本阐扬哥白尼日心说的书,是“异端邪说”,判他入狱……300年后,罗马教廷宣布当年对伽利略的审判是错误的。想一想,教廷这样做,不是为伽利略平反,而是为自己平反,为教廷在世界公众舆论面前恢复名誉……

朱正的反问、罗马教廷的平反,让人看到,人类历史上虽然有冤假错案,但终究还是公正的。