文化认同与制度式微:人类命运共同体的思考

周琳娜,戴 劲

(沈阳航空航天大学 马克思主义学院,辽宁 沈阳 110136)

一、人类命运共同体的提出

(一)人类命运共同体提出的应然

1.马克思的“共同体”思想

“人能群”是人区别于动物、具有社会属性的重要标志之一。德国社会学家斐迪南·滕尼斯将人因这一属性所形成的群体,称之为“共同体”。滕尼斯关于“共同体”“社会”的论述对马克思的“共同体”思想产生了一定的影响。在马克思看来,并不是所有的“共同体”都具有真正的共同体之实,有一些名同实异的“共同体思想”——“存在着阶级和阶级的对立”,“对于被统治的阶级来说,它不仅是完全虚幻的共同体,而且是新的桎梏,披着自由、平等、博爱外衣下充满利己主义、金钱主义的虚幻的核心价值观。而真正的共同体是应该让共同体中的每个人获得自己的自由”。[1](P119)[2](P54)这样的共同体实质上是“虚假共同体”,针对这种虚假的共同体,为真正保证群体中的每一个个体得以全面发展,个体的特殊利益与群体利益可以兼而实现,马克思提出了“共同体”的思想:第一,共同体是一切人自由发展的联合形式,它要求每一个人的自由发展;第二,共同体的建立要充分保障个体的特殊利益与集体的共同体利益,并且二者应该完全一致,共同体的根本目的是实现人的发展;第三,共同体是一种具体的实践路径,其前提是打破私有制,劳动者真正占有自身的劳动产品,从而实现个体的特殊利益与社会共同利益完全统一。

马克思所提出的“共同体”思想是以真正解决个体和类之间的斗争为目的的,是人类历史上前所未有的真正的共同体。在马克思的“共同体”思想的提出下,习近平总书记提出的人类命运共同体,是完全超越族群视差的、“类”的共同体。

2.中国的文化自觉

马克思为我们提供了实现个体全面发展的方法,中国共产党承接了马克思的“共同体”思想,提出“共同体”思想的实现路径——人类命运共同体。中国共产党人能够提出“人类命运共同体”,绝不是无源之水、无本之木,中国优秀传统文化中所具有的深厚的人文执政理念为人类命运共同体的提出提供了重要的基础。第一,中国自古以来既重视国家内部人与人、人与社会、人与国家的和谐,又重视国与国之间的和谐相处、和谐共生,“四海之内皆兄弟”“协和万邦”“交邻国之道”“亲仁善邻,国之宝也”“和也者,天下之达道也”等众多论述彰显了中国自古以来执政理念中的包容性,“和”的理念。第二,历史发展中,提出的“小康”和“大同”,也正成为中国圣哲对理想社会的追求:于外“无边患之祸”,于内“无动荡之忧”;社会内部风清气正,选贤与能,官吏廉洁;讲信修睦,贫富均衡;百姓安居乐业,“老有所终,壮有所用,幼有所长”“盗窃乱贼而不作”“外户而不闭”。[3](P287)环境的谐和、社会的安定、百姓心情的愉悦是小康社会、大同社会的重要指标。小康与大同虽是一定制度下的产物,但它表达了人类社会最基本的诉求,这也是当今人类社会所追求的,也恰恰证明了人类社会自古以来有着对理想社会共同的愿景。

(二)人类命运共同体提出的实然

“这个世界,各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”[4]国与国之间、民族与民族之间、个人与个人之间从未像现在一样联系如此紧密,影响如此直接迅速。世界政治经济格局的变化,局部地区的不稳定,安全问题、环境问题依然存在,这些问题所带来的影响绝不再仅仅是某个国家的事情,而是全世界、全人类的问题,要求世界层面上的合作与协调,需要共同面对并解决。人类拥有共同的价值追求,现实“存在着一种普遍的人类命运,一种文明集合体的传递”,[5](P5)“这个星球上的居民,最初是作为一个整体存在的,其中任何一部分都和其他部分的命运连在一起。这既是人类历史的起点,也应该是人类命运的归宿”。[6](P4~5)

中国共产党从全体人类共同的利益与命运出发,提出了以促进人类生存与发展为根本目的的共同体意识。在深厚的文化积淀、马克思“共同体”思想以及中国共产党的历史实践的基础上,提出了中国对“共同体”理念的深刻理解——人类命运共同体。“大道之行也,天下为公”,中国一如既往地秉承“和”的文化理念,尊重人类的最基本价值诉求,以人类命运共同体的意识与理念指导实践,构建合作共赢的新型国际关系与国际秩序,使中国的“发展经验和红利”恩泽和惠及全世界,为人类社会发展提供“中国智慧”和“中国方案”,“让世界上每一个国家都有和平稳定的社会环境,让每一个国家的人民都能安居乐业,是我们的共同愿望”。[7](P323)

二、人类命运共同体文化认同的内在理据与实践

文化认同是指“特定个体或群体认为某一文化系统(价值观念、生活方式等)内在于自身心理和人格结构中,并自觉循之以评价事物、规范行为”。[8]“文化是一种深层次的决定性力量”,[9](P209~210)诸多事实证明,当前引发的地缘政治、地缘经济冲突的根本原因,不再是政治问题或经济问题,而是“文化问题”。因此,文化认同是一种更深层次的认同,最根本的认同。

人类命运共同体的建设,不可回避的一个事实就是各民族、国家的文化多元化,不同文明之间的交流、交融与交锋。文化的差异和冲突是构建人类命运共同体必须面对的经验要素。“在这个新的世界里,最普遍的和危险的冲突不是社会阶级之间,富人和穷人之间,或其他以经济来划分的集团之间的冲突,而是属于不同文化实体的人民之间的冲突。”[10](P6)宗教和民族问题广义上都是文化问题。因此,人类命运共同体被全世界接受和认可的前提是实现各民族、各国家对其的文化认同。

(一)内在理据性

人类命运共同体正是基于对21世纪世界发展中各种新要素的思考,为了避免不同民族的文化或文明所带来的文化分歧,为了实现人类自身的完善与发展而提出的。它充分体现人类的共生关系和共生性底线,反映了全世界人类最本质的价值诉求、共同利益、发展共识以及国际秩序构建的伦理基础。因此,人类命运共同体得到了普遍的认同。这种认同,追根溯源,是一种深层次的文化意义上的认同,人类命运共同体蕴含着文化认同的自觉性。

1.尊重异族文化与文明

一个国家或民族的文化在形成与广泛传承的过程中,形成了极强的文化民族性。但当这种文化民族性消隐,产生了对异质文化或价值体系的认同时,这将足以颠覆国家的政权,破坏民族的共识与凝聚力。但是,人类命运共同体传达的理念、价值观是科学的、正确的,不是以排斥、反对异族文化与文明为目的。因此,人类命运共同体具有显著的“影响力、渗透力和引导力”,能够“唤起人们的文化自觉,增进人们的文化自信,激励人们的文化自强”。[1](P9)而这种影响力、渗透力和引导力来自其所蕴含的“人们所能体验感受到的核心价值,”[1](P9)对人类命运共同体的认同将会带来“文化的向前发展,”[1](P9)“延续文化的发展脉络。”[1](P9)人类命运共同体是在充分维护民族和国家主权的基础上,践行着“和平、发展、公平、正义、民主、自由”[4]的全人类的共同价值观,因其所倡导的价值诉求、价值理念,足以证明其绝不会颠覆其他民族与国家的文化及主权。

人类命运共同体尊重异族文化与文明,充分关照文化间性,以承认差异,尊重他国、他族的文化为前提,以文化对话、文化合作为根本,将人与世界、国家与国家、民族与民族间的所谓“主次”“主客”关系,转变为平等的、互惠的关系。人类命运共同体的理念与实践,不是从非黑即白的二分立场或是两级对立处理不同民族、国家之间的交往,而是充分关照并尊重认可各个民族或国家的文化的主体价值,并不是为了强调中国文化的主体地位。

2.消解现代化带来的精神危机

任何一种文化形态的出现,离不开其深厚的历史因素及社会结构,若要在不同民族、国家的文化之间建立一个文化的“最大公约数”,只依靠文化间性远远不足,还需要建立一种“能够整合不同文化结构的跨文化的意义框架,”[11]这种意义框架超越了对各民族、国家的文化的文本和语境的解释,触及人类文化最深层的结构。人类命运共同体就是这样一种意义框架,它不是为了消解某一民族的文化,而是在尊重、认同各民族、国家文化的基础上,为解决现代化带来的危机提供中国智慧。

“人类要真正掌握自己的命运,就必须克服全球精神危机。”[12](P244)这种精神危机是现代化进程所引发的,人的精神、文化、心理的危机,现代化给人类所带来的利益,以抛弃有益的价值为代价,从而造成现代化的悲剧。因“现代化在任何一个地方基本上是同一个过程,”[13](P227)不同民族、国家的现代化会“产生同样的问题、痛苦与不安等等”。[13](P227)所以现代化所导致的精神危机是全球性的,是当今任何一国家、民族都不可回避的,如何在现代化的进程中关照人的命运,避免产生的后果与危机,建立既根植各自文化传统又具有世界文化眼光的“总体现代化”构想,正是“人类命运共同体”的责任与使命担当。人类命运共同体为解决现代化危机带来新的意义框架。

“文化的歧异多端是一项极其重要的人类资源……去除人类的多样性可能到最后会付出持续的意想不到的代价。”[14](P283)人类命运共同体不是为了消解某一民族的文化,其所倡导、表达的价值哲学是任何一个民族文化的核心与精髓。人类命运共同体站在全人类的角度理解问题,运用本族、本国的价值观念或背景知识就可以完成对人类命运共同体的解读,兼容多种文化要素;同时,又因为人类命运共同体最终价值旨归使得不同民族、国家可以关注共同的事件、共享发展的经验与成果,这些都为人类命运共同体的跨文化解释、进一步的跨文化对话建立了必要的前提与基础。

3.打造新的文化交流范式

人类的生存方式最早依赖于宗族血缘建立,进入农业社会后,人类的生存范式出现了可对象化、形式化的范式,其载体表现为私有财产、军队、国家意识形态,并用财产权、规则、教义、党章、法律塑造生存范式和文化范式,这直接导致范式的脱家族化、硬化和不可让渡。在这样的生存范式中,各民族与国家按照自己的价值诉求,设计了“理想社会”“文明对话”“全球伦理”或“永久和平”,但这都无法改变“文明冲突”或文化范式冲突的现实。

人类命运共同体的跨文化认同是以对不同民族、国家文化的理解和相互增进为基础建立起来的。在这一基础上,人类命运共同体在当代世界展开了文化实践,实现了不同民族、国家的文化承认、文化交流与互动,增进了在更高层次上实现和解的可能性。人类命运共同体反对任何形式的文化霸权、文化中心主义,倡导多元文化并存,并提出了不同文化交流与互动的原则,即“我们要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流,文明相处需要和而不同的精神”。[15]人类命运共同体坚持自身的文化存在及其内在的一致性,它不通过暴力冲突消灭异己的范式,而让人类命运共同体这种范式的家族相似性根基以边缘的方式延伸到交际范式与交际伦理中去。“不同文明凝聚着不同民族的智慧和贡献,没有高低之别,更无优劣之分。文明之间要对话,不要排斥;要交流,不要取代。”[15]人类命运共同体在多元文化、多元文明的现代世界中,在不同的文化与文明之间,扮演着沟通、协调的角色。

人类命运共同体打破了受一个文明对所有其他文明单方向影响支配的模式,尊重文化的多元性与开放性,倡导不同文化的对话与交流,共生共存,有效解决了范式硬化所导致的“文明冲突”。因此,人类命运共同体可以得到各民族、各国文化资源的支持,得到世界各国人民的普遍认同。而从“一带一路”沿线国家对人类命运共同体的认同,到“人类命运共同体”写入联合国决议,以至于当前世界各国人民对人类命运共同体的广泛认同,都足以证明人类命运共同体所具有的文化认同的理据性。

(二)“一带一路”倡议的当代实践

“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”[16]党的十八大以来,中国共产党人充分运用中国智慧,在“和合”思想、“小康”“大同”社会理想的基础上,提出了实现共同体思想的中国方案——“人类命运共同体”。“一带一路”正是人类命运共同体文化认同的当代实践。

“一带一路”倡议提出于2013年,因“一带一路”秉承“共商”“共建”“共享”的原则,国外媒体和网民对“一带一路”的积极情绪持续上升。2013年国外媒体和网民积极看待“一带一路”的占比为16.50%;随着“一带一路”沿线国家经济、社会、文化等的发展,其认可度逐年上升,2014年为18.32%,2015年为20.17%,2016年为23.42%,2017年积极看待“一带一路”的国外媒体和网民占比达到23.61%。并且沿线国家与中国所共同关注的话题不但越来越广泛,而且所关注的话题排名也发生着变化(见表1)。

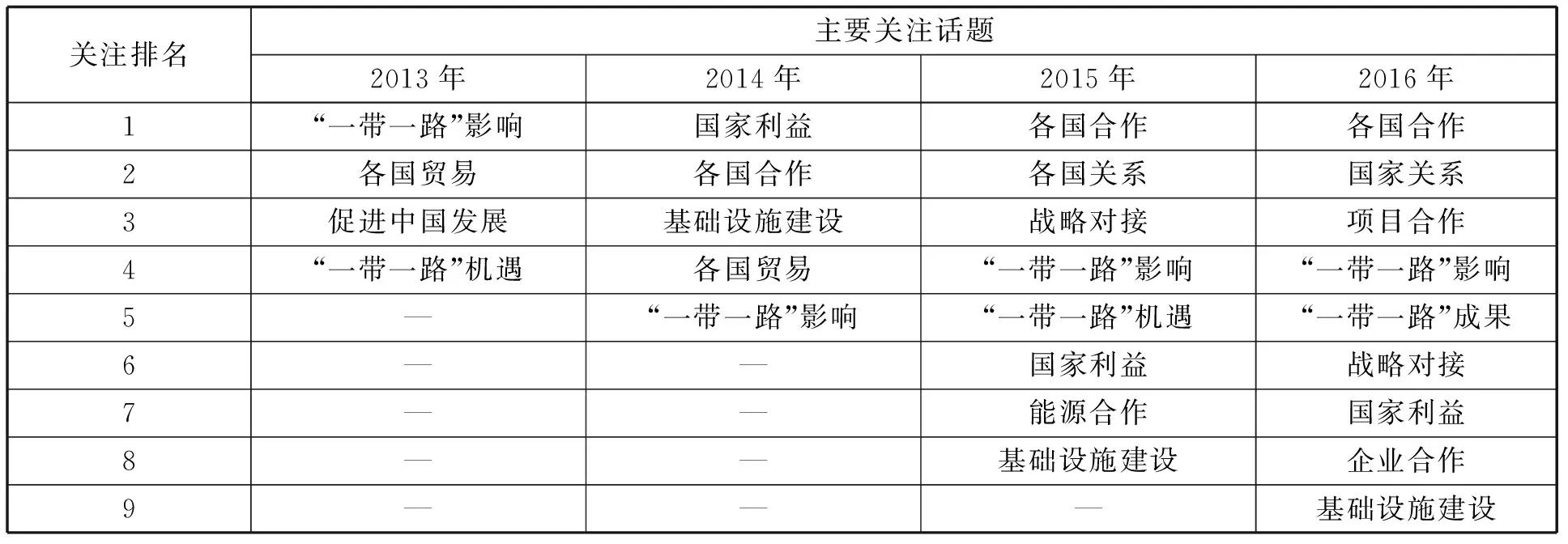

表1 “一带一路”沿线国家主要关注的话题

由表1可以看出,2013年,世界各国对“一带一路”倡议持有一种观望的态度,审慎地分析研判“一带一路”所能带来的影响成为关注度最高的话题。2014年,在“一带一路”实施过程中,国家利益成为最受关注的话题,“一带一路”倡议以全人类价值诉求为最深层次的文化取向,是在共商基础上,通过共建,实现利益的互惠与共享。因此,2015年和2016年“一带一路”可能会带来的消极影响不再成为被关注的首要话题,因为世界各国已经充分认识到了“一带一路”倡议的积极意义,并在企业合作、能源合作等多领域进行国与国的合作。

在“一带一路”倡议的开展中,中国的贸易规模不断扩大,中国的进出口总额1.1万亿美元,与同期相比增长14.8%,与全国外贸总体增速相比高出3.4个百分点;对相关国家的直接投资总额已经超过600亿美元。在中国的对外贸易规模不断扩大的同时,沿线相关国家和地区贸易的便利化水平不断提高,促进了沿线国家的经济发展。以沿线部分国家的进出口贸易总额为例(见表2)。

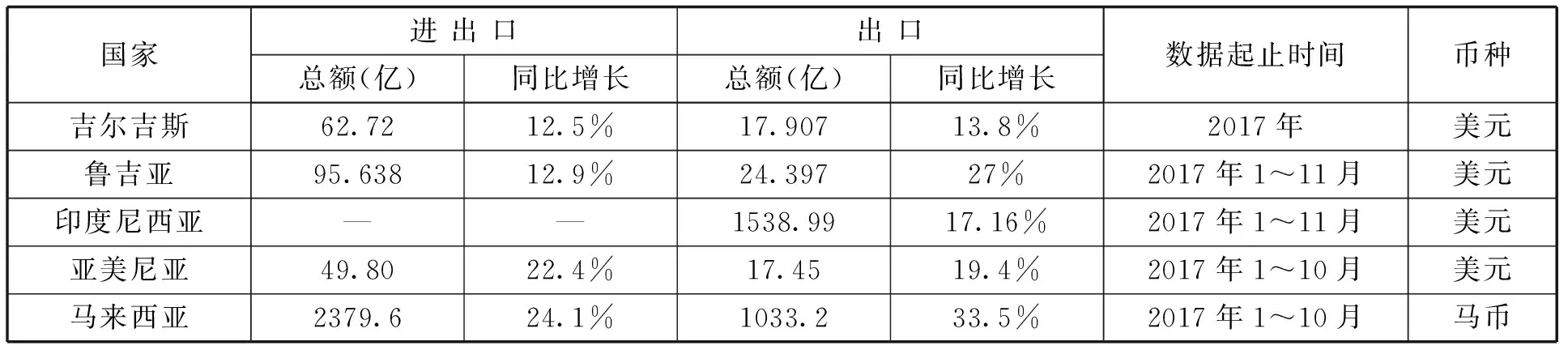

表2 “一带一路”沿线国家的贸易情况

由表2可以看出,在人类命运共同体的理念下,“一带一路”倡议给中国和沿线国家带来了共同的发展机遇,带动了中国与沿线国家的共同发展。根据国家数据显示(截至2017年5月18日),从缔结友好城市关系来看,各地共与2451个海外国家的城市缔结了友好城市关系,比去年同期增加了136个城市;与“一带一路”沿线的53个国家的707个城市建立了友好城市关系;从孔子学院建立情况来看,全世界已有525所孔子学院,1113个中小学孔子课堂,分布于146个国家和地区,其中“一带一路”沿线国家有53个,孔子学院138所,孔子课堂135个。[17]

这些数据充分说明了世界各国对“一带一路”倡议的认可,其深层次是对人类命运共同体所倡导的理念的认同,即文化认同。“一带一路”作为人类命运共同体理念的当代实践,充分体现了“人类命运共同体”从多元文化观出发,反对普遍性原则而倡导他者原则,坚持互动的原则,践行了不同文明相处的建设性原则,“要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流。”[18]“中国将继续积极维护国际公平正义,主张世界上的事情应该由各国人民商量着办,不会把自己的意志强加于人。中国将继续积极推进‘一带一路’建设,加强同世界各国的交流合作,让中国改革发展造福人类。中国将继续积极参与全球治理体系变革和建设,为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量,推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,让人类命运共同体建设的阳光普照世界!”[19]

三、制度分歧的式微:从两大阵营、三个世界到人类命运共同体

21世纪,是文化性生存的时代,“国际政治最高意义的竞争和博弈其实是在文化世界里。”[20]如何在依存度、密集度越来越高的国际社会增进国与国、民族与民族之间的对话,处理好国家之间的关系、维护国际的公共安全?经济、政治恐怕再也无法承担起对上述问题的回答,只能到文化视域中寻找问题的解决方案。因为“一个调节良好的外部事实迟早总会相当彻底地导致一个具有同样性质,同样优点的内部事实,一个调节得更好、更公正的世界使人本身变得更加公正……这是它们的自然法则,历史的普遍规律,人类天生的信念”。[5](P14)为建立“一个调节得更好、更公正的世界”,从“两大阵营”“三个世界”到“人类命运共同体”,中国共产党从未放弃自身的理论与实践的探索。

(一)实践的探索与世界格局的变化

20世纪40年代,中国共产党与美国为首的帝国主义国家的意识形态和国家利益严重对立,毛泽东同志依据不同的历史传统与文化观念,将世界政治力量划分为“两大阵营”。为能遏制帝国主义势力范围的拓展、取得新民主主义革命的胜利,中国共产党坚定地站在了社会主义阵营一边,并得到了苏联等社会主义国家的支持。在“两大阵营”理论的指导下,在解放战争时期,中国共产党仅用三年左右的时间就取得了新民主主义革命的胜利,并在新中国成立后的一段时间,指导了中国的社会主义革命和建设。

中华人民共和国成立时,国民经济完全崩溃,1949年到1978年的近30年间,中国共产党领导人民群众开展社会主义革命和建设,剥削制度被消灭,社会主义基本制度完全确立,建立了完整的国民经济体系和工业体系,国家实力进一步提升。20世纪70年代,随着帝国主义阵营的分裂和社会主义阵营的分化,中国自身实力的逐步强大,毛泽东同志突破意识形态和社会制度画线的框框,以称霸与反霸斗争为标准,提出了“三个世界”理论。“两大阵营”与发展“三个世界”,都坚持了“冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、有所作为的战略方针”,[21](P321)坚持“和平共处五项原则”,坚持和平与发展两大主题。“三个世界”的划分,兼顾了阶级标准与国家实力,在维护中国国家利益的前提下,旨在联合一切可以联合的力量,反对霸权主义、强权政治,维护民族的独立和国家主权,是对世界各国国家实力及其发展趋势做出的分析和判断,逐步在一定程度上超越政治制度的限制,虽未能从根本上实现政治制度的式微,但却引导了世界格局朝向一个新的方向。

(二)理论的成熟与文化的认同

1949年到1978年,中国共产党领导人民群众实现了政治、经济、军事、外交的全面“站起来”。1978年以来,中国共产党解放思想、实事求是,明确了社会主义的内涵与本质,走出了具有中国特色的社会主义道路。在中国特色社会主义的建设中,综合国力日益增强,中华民族富起来了。在当代世界,习近平总书记提出“人类命运共同体”,标志着中国真正意义地强起来。这一进程从文化形态演进上来看,又是中国共产党对道路、理论、制度和文化的价值追求。从站起来、富起来到强起来的中国特色社会主义的实践中,中国共产党正确认识和把握了人类社会发展的客观规律,在理论维度与实践维度为人类命运共同体的提出提供了坚实的基础,也在中华民族强起来的进程中,彰显了中国特色社会主义文化自信。

人类命运共同体具有维护人类利益的世界视野、充分关注现代个人的生存境遇,强调各种文化文明的和而不同,兼收并蓄,确立世界不同文化文明间的和谐共存,相互尊重和学习的秩序,维护文化文明的多样性。因此,人类命运共同体具有的间性特质,打破了由自身特定视界出发去理会和梳理他者的,承认差异、承认文化对话的一种力量关系。人类命运共同体的文化认同,实现了世界上不同的民族与国家的思想“充分地从具体的领域、社会与民族条件中解放出来,”[22](P206)讨论、交流“领域内彼此的相互竞争”“不再约束于诸如雅典城邦或东方等级社会之类的具体历史事实。”[22](P206)

人类命运共同体实现的文化认同,并未抹杀政治制度的存在,而是充分认识到不同政治制度的存在,允许各国以不同方式和路径迈向文明民主繁荣的共同目标。人类命运共同体跨越社会制度和意识形态的分歧和对立,寻求超越社会制度和意识形态差异的理性方案。在人类命运共同体的文化认同中,制度的分歧日渐式微。制度分歧的式微并不是抛弃国家、民族的界限,而是抛弃“冷战思维”,建立一种新的国际秩序,“秩序并非一种以外部强加给社会的压力,而是一种从内部建立起来的平衡”。[23](P183)这种平衡首先来自对“人类命运共同体”的认同。人类命运共同体文化认同的实现,会带来政治上的认同。这种政治认同不是对某个意识形态的认同,是对人类最本质的价值观的认同和产生的情感的依赖。这种政治认同非但不会影响国家与民族的凝聚力,反而会提升民族凝聚力和国家凝聚力,因为人类命运共同体“在我们追寻理想社会的路途中,‘人类命运共同体’的倡导和行动,正以另一种思维为‘自由人的联合体’创造契机。”[24]